社區治理中政府購買社會組織服務的困境與對策

——以福州市晉安區為例

何宛蓉,于煒杰,林萍萍,劉飛翔

(福建農林大學經濟學院,福州350002)

一、研究背景與文獻回顧

在建設國家治理現代化體系和服務型政府的背景下,傳統基層政府單向供給模式已經無法滿足社區居民日益增長的多元化需求,因此,政府向社會組織購買服務成為一種新型公共服務提供方式,通過讓渡社會管理空間,重塑政府與社會組織間的關系,以期提供更高質量的社會服務。然而,即便在“政社分開”“政府職能轉移”“政府購買服務”等一系列社會管理體制改革的藍圖下,社會組織也無法短期內擺脫在長期發展中形成的對行政資源的依賴,大量社會資源仍非正式地依附于政治權力。從政府視角分析,政府在與社會組織的資源共享過程中,容易帶有選擇的喜好偏向性[1],即政府面對不同類型的社會組織存在不同的合作態度和合作積極性,大部分民間社會組織即便與政府構建了合作關系,也無法形成合作機制,難以取得如官辦型社會組織那樣優厚的資源條件。從社會組織視角出發,社會組織在推進項目實施過程中,往往因購買服務價格偏低,社會組織專業化與社會化程度低、缺乏造血功能和品牌服務意識等弊病,或淪為社區居委會的輔助人員,或與基層政府理念背道而馳。因此如何規避雙方合作中的現實梗阻,有效內生融合政府與社會組織服務的關系,構建一種良性互動、優勢互補的模式,既是政府職能轉變的應有之義,也是提高社會組織服務供給的良好契機,對助力社會良序具有重要現實意義。

有關政府購買社會組織服務的文獻從2004年才逐漸進入研究視野,當時主要探討的方向可從兩方面體現:一方面側重模式研究。陳小強以社工組織為主要切入點,從其購買者與提供者關系的角度,劃分出形式性、非競爭性和競爭性三種購買模式[2];劉慶元等從政府購買實踐出發,強調政府項目化購買模式有利于非營利組織招標、購買行為實施以及項目評估具體化[3];而李健等人依據多元供給主體的層次結構,將政府購買社會組織服務分為購買生產者服務和購買集成者服務兩種模式[4]。另一方面側重基礎理論研究。易國松等從政治學、管理學視角集中分析了政府購買社工服務的緣由、由誰購買、向誰購買、如何購買等學理性規范問題[5];范雅娜剖析了政府購買社工服務的三大理論——斯蒂格列茨“政府經濟學”、政府機構改革、新型政社關系建構,以動因、實行、評估及流程,來反思兩方間矛盾的歸因之路[6]。但不管是前者還是后者,雙方研究焦點都圍繞二元論展開,研究結論往往在社會自主性與國家主導權之間取其一端,界限分明。隨著社會急劇轉型,近年來學界把政府購買社會組織服務主題置于空間社會學研究,認為購買中的政社關系并非靜止不變和線性發展,而是動態演進、空間折疊的。黃曉星借助列斐伏爾的空間生產視角,提出“上下分合軌跡”,即將政府自上而下的權力話語與社區居民自下而上的策略運用斡旋生產出一種“準制度化”的立體社區空間[7];朱媛媛不限于將購買雙方停留在概念層面去探究政社結構性特征,開始綜合考量其中多元流動性因素,試圖把空間動態的關系演繹放到政社具體的互動實踐過程中加以剖析[8]。

通過文獻梳理,可以發現國內學界對政府購買社會組織服務的研究主要集中于三大類:一是研究主題多聚焦全局,較少結合具體服務項目進行有針對性的微觀研究;二是在實踐探索方面較關注社會服務體系發達的城市,對二三線地區政府購買社會服務方面的研究仍呈弱勢;三是研究理論多以政治學、經濟學及管理學等為學科基礎,較少從社會工作視角對購買研究進行考察。因此,本文以社會服務為切入點,結合文獻研究法、實地訪談法等方式,選取晉安區兩個典型社區為研究案例并將其置于總體性治理體系中進行審視,總結分析其實踐中的現狀與困境,從空間整體性的互動關系入手,探討政府購買公共服務如何實現實體公正及發展和諧的治理實踐。

二、晉安區購買社會組織公共服務個案概況與實踐

在時下公共服務供給領域中,傳統社區高成本低效率的主導供給己成為實現政府職能轉變的桎梏。而欲破除基層政府“應付上級任務、周旋社區瑣事”的樊籠,購買社會組織公共服務則是行之有效的良策,利用社會組織扎根基層的“草根”優勢與供給服務的專業優勢,既能有效實現服務供給成本轉移,又能幫助精簡政府機構,助推服務型政府的建設[9]。基于此,本文選取晉安區兩個典型社區作為研究案例,探討晉安區政府購買社會組織服務過程中的治理難題。

(一)公共事務型社區:五里亭社區概況與實踐

五里亭社區位于福州市晉安區王莊街道,社區面積0.8平方公里,劃分為5個網格服務區,下轄23個居民小區,有居民樓66座,總戶數1808戶,總人口5113人。五里亭社區作為典型的城鄉結合商住社區,老舊小區宿舍分布居多,因此五里亭社區面臨三大現實治理難題:一是因老舊小區占比大,衍生出一系列物業缺失、設施老舊、治安勉強、居民素質良莠不齊等“老大難”問題;二是福州茶葉批發市場、五里亭珠寶城等商業特色,是五里亭社區的一大品牌優勢,但也因此帶來商業人口流動性高引發的外來人員雜亂、鄰里糾紛頻繁、居民家園意識淡薄等問題,讓社區管理舉步維艱;三是由社區住宅容量大及商業性質決定的外來務工人員流動頻繁,且居民中老年人與小孩比例上升,特殊服務對象和地域特色僅靠社區單邊供給,無法有效治理。針對此種情況,五里亭通過社區購買服務的形式開啟了“益聚五里亭”社區居民參與聯動計劃。主要服務內容由“一老一少一茶”展開,具體為:

一是溫暖老人心。老年群體作為社區重點訴求對象,五里亭社區居委會與福州市青少年事務社會工作者協會舉辦“了不起的‘老少年’”獻禮國慶暨歡度重陽系列活動,帶領社區退休黨員和長者豐富老年業余生活、找回自我價值。此外,社區還定期舉辦惠民活動、為老服務,如為社區老人愛心義診義剪、為社區高齡老人打掃衛生等。

二是護春泥萌芽。青少年是社區家園的未來,因此福州市青少年事務社會工作者協會聯合社區居委會開展“四點半課堂”、五里亭“綠色社區暢想家”體驗教育營等項目,讓社區青少年擺脫“監管真空”問題,在參與社會服務的過程中鍛煉和提升語言表達、邏輯思維、自我管理、自我察覺、團隊合作、人際交往等方面的能力。

三是五里茶香送。五里亭社區作為“茶香”社區,茶文化是其社區文化名片,社區聯合海峽茶都黨支部、安溪縣茶葉協會福州分會黨支部及社工組織實現資源共享,組建“茶學會”“茶文化論壇”等,組織多場茶文化系列活動,如4月舉行第二屆全民飲茶日“全民飲茶、健康同行”系列活動、5月舉行“清清茶香母親節,親子烘焙獻孝心”主題活動、6月舉辦“一帶一路 茶墨俱香”書畫作品(巡回)展等,彌補社區、居民和商戶三者文化斷層、情感斷層的同時,進一步挖掘培育社區的特色文化,以實現文化的自我服務。

(二)文化學習型社區:樂園社區概況與實踐

樂園社區位于福州市晉安區象園街道,社區面積0.45平方公里,是象園街道面積最大的社區,社區約有9860人,下轄市青少年活動中心、市十八中象園校區、市老年大學、市博物館、市人民檢察院等6個市級單位,集娛樂(世歐廣場)、學習(市青少年活動中心、市十八中象園校區、市老年大學、市博物館)及景觀(光明港公園)資源于一體,是典型的城區居住型社區。樂園社區的文化資源整合優勢突出,因此社區非常注重社區文化的傳承與沉淀,集中以“文博樂園”社區課堂和“樂學堂”為特色,打造“樂學”樂園社區品牌。2018年7月,為了挖掘社區能人的主觀能動性,激發本土居民的參與熱情,引進了晉安區北極星青少年事務工作中心,形成了有事共商、信息共享、有事共謀的社區聯動機制。主要服務內容以“文化惠民”工程展開,具體為:

一是大興學習之風。組建適合社區居民身心發展的各類興趣小組,成立“文博樂園”社區課堂,通過開展公益性學習活動,推進學習型社區建設,著力提升居民的獲得感和幸福感,努力打造溫馨、和諧、宜居的社區樂園。截至2019年11月底,共舉辦35期,開課180余堂,受益家庭2000余戶,受益人數超過5000人。

二是大立青年之知。樂園社區重視青少年學校教育、家庭教育和社會教育的有機結合,聯合北極星社會工作站開展“社區小主任養成計劃”,培養8-15歲青少年群體的社區參與意識、社會觀察與協調能力、人際溝通能力及解決問題能力。

三是大抓傳承之美。樂園社區作為“書香”社區,引導青少年弘揚民族傳統,培養居民孝老愛親、尊敬師長、勤學志強的優良品質是社區宗旨所在,運用社區資源開設學習講座,定期組織政府有關部門、社會組織、高等院校及專家學者舉辦知識進社區活動,如在社區創辦“國學堂”,教授社區居民常禮舉要、琴棋詩畫,提升社區中的個人素質與鄰里溫度。

通過調研晉安區購買社會組織公共服務實態可以發現,當前項目制背景下的購買行為基本能夠瞄準各個社區的精準需求,做到量體裁衣,但仍存在項目實施可落地性與可持續性不足的問題。

三、政府購買社會組織服務的困境

“還社會于民”是當前中國社會轉型的一個重大歷史任務。黨的十九大報告指出,要引導民間組織健康有序發展,充分發揮群眾參與社會治理的基礎作用,這預示著社會組織蓬勃發展機遇的到來。目前,數以萬計的社會組織活躍在便民工程、城市建設、社會和諧等多個領域,但社會組織造血功能不足、政社合作各抒己見、項目行政色彩濃厚、社區群眾參與率不高等隱憂始終是社區治理的痛點。

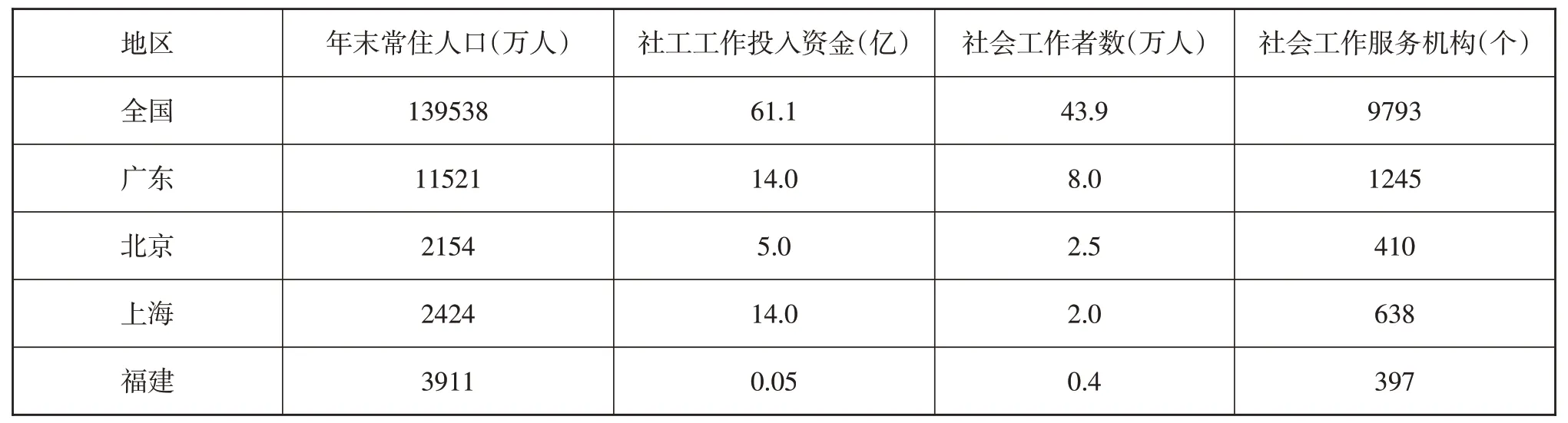

(一)羽翼未豐:社會組織專業化、創新性能力良莠不齊

據統計,我國社會工作專業人才隊伍逐年壯大,全國持證社工約43.93萬人,社會工作服務機構達到9793余家[10]。然而從規模總數來說,社工規模呈現出分布不均的態勢。從持證社工人數看,僅有廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東6個省市超過2萬人,且6地加總數量接近21萬,約占全國持證社工人數的50%。從資金投入來看,各地資本投入差異懸殊。2018年全國社會工作資金投入62.12億元,其中投入超過2億元的僅有上海、廣東、北京、天津、江蘇、浙江、河南及重慶(以排名排序)。可以看出,不管是持證社工人數還是資本投入量,廣東、北京、上海均位列前茅[10]。相較之下,二三線城市的本土社會組織在規模發展、項目運作及專業素質等方面皆相差甚遠,總體上處于“小而美”階段(詳見表1),缺乏具有核心競爭力的專業化社會組織,同質現象嚴重且缺乏創新。

表1 2018年全國及部分地區社會組織相關數據統計

社會組織專業化程度體現在其自身組織建設及承接服務的供給能力上,專業化程度高低會影響其參與公共服務供給的談判底氣,或者供給效率及質量[11]。從專業化角度看,大部分社區服務項目在治理理念或實踐中“模板現象”明顯,缺乏針對社區需求的在地化探索,換湯不換藥的供給過程是目前多數社會組織的通病。一個社會組織的專業化不僅是口號響亮,更需通過調查把準民眾的真正需求以提供精準服務。從角色定位看,“父愛主義”背景下的政社合作極易導致社會組織自身定位不明晰、工作范圍不明確、改革意識不強烈等情況,這使社會組織往往會承擔偏離自己專業的社會事務,在某種意義上又淪為居委會的延伸單位。

(二)平行走路:政社雙方服務需求價值不同

政府購買公共服務是政府與社會組織間的合作活動,雙方互動的前提是為了優勢互補,共同實現社區善治。然而,缺乏深度溝通的跨領域協同將導致二者間的雙向合作異化成為各行其是。在政社關系上,很多學者傾向于認為政社合作最可能的消極結果是社會組織喪失自主能力,淪為政府意志的傳達媒介和行使工具,然而卻忽視了雙方的利益訴求不吻合才是合作的最大困境。對于政府而言,容易出現只使用而忽視支持與培育社會組織,購買服務力度小、期限短,任務與資源不對等。不少政府的服務訴求是希望通過購買服務解決社區繁雜管理的現狀,急于利用服務項目的卸載、外包、杠桿資助為社區居民提供實際、貼切的公共服務。不少社區將“物業公司”模式嵌入其購買項目中,卻往往忽略了社會組織的職責,購買項目與公共需求不匹配的局面致使購買服務常常出現“重投入、輕管理,重資金、輕績效”的現象,造成資源浪費。而社會組織在當下政社合作中則勞心勞力,為爭取生存資源,容易將短期購買需求列為主題,而忽視使命定位和專業優勢。

(三)權利擴張:社會組織之于政府補充有余、制衡不足

在政府購買公共服務背景下,政府為社會組織提供資金和活動空間、賦予其合法性、助其成長的同時,也可能會進一步加深社會組織對它的依賴。例如,有些社會組織需要依賴地方財政支持才能生存和發展,有的社會組織需要依附于某些黨政組織的人財物支持才能正常運轉。社會組織與政府關系過于密切,強烈的“半官方性”色彩決定了這類社會組織在制衡政府權力擴張上難有作為[12]。這意味著政府購買公共服務僅是從形式上將政府服務的供給方式由直接轉為了間接。按照組織章程規定,社會組織與政府應該是內引外聯、雙向監督的關系,但在現有體制下,由于政府扮演著類似“父母式”的供養角色,具體表現在基層政府對社會組織支持資金的管控與指標考核的評估等方面,導致社會組織對于基層政府的越權現象敢怒不敢言,致使多數社會組織對制衡政府權力不感興趣,反而對如何從政府支持下獲取更多利益感興趣。

(四)支持難覓:公眾在社區治理中置身事外

事實上,政府與社會組織合作的最終受眾主體是社區居民。但現階段來看,政府購買公共服務處于一種“皇帝不急太監急”的尷尬局面,居民參與能力不足和參與熱情不高是社區治理在初步實施階段所遇到的最大難題。具體表現在三個方面:首先,總體參與率低。一是部分居民利字當頭,缺乏公共服務意識;二是參與社區建設的持續性低,心血來潮、有頭無尾、迫于面子的參與概率高,更甚的是,有些居民竟認為參加社區活動沒有意義甚至是浪費時間。其次,參與群體失衡。從年齡層次看,絕大部分社區的服務訴求集中于“一老一少”,社區活動也有意識地圍繞這兩個群體展開,如建設老年人活動中心、開辦青少年課余特色班等。從收入與文化層次看,居民收入與文化程度越高,社區參與率相對越低,是目前中國較為病態的現象[13]。最后,參與形式被動。現階段社區服務多局限于傳統意義上的執行性參與,即居民在社區工作者的勸誘和游說下被動參與社區管理。在此情況下,缺乏強有力的利益刺激和法律約束,致使居民缺乏社區主人翁意識。

四、完善政府購買社會組織公共服務的對策

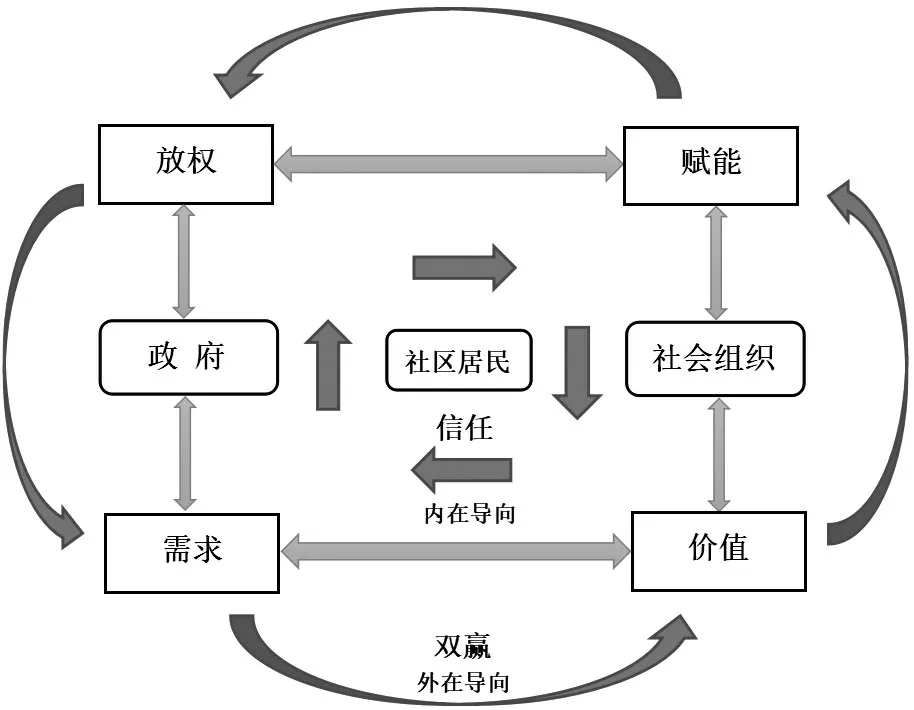

從整體看,政府購買社會組織公共服務是當前社區治理的良方,但這并不意味著只有政府與社會組織是社區治理的主體,社區治理應是包括政府、社會組織、社區居民等在內的合作共治,由此本研究構建了政府購買社會組織互動關系模型(見圖1)。從內在導向看,政府應在信任基礎上“通過放權—賦予社會組織資源—實現社會組織價值—滿足自身購買需求”;從外在導向看,社會組織應“主動賦能—說服政府放權—滿足政府購買需求—實現自身價值”。內外結合,從而達到雙導向共協力的正向循環。基于此,整個購買服務過程的優化將從政府、社會組織、社區居民三方互動進行考量。

圖1 政府購買社會組織服務互動關系模型

(一)政府層面:三大轉變,讓渡社會服務空間

目前社會組織在社會治理中經常陷入尷尬境地,即一方面社會組織無法享受等同于體制內同類傳統服務部門的員工薪資和福利待遇,另一方面政府會不自覺地產生只轉移服務而不共享資源的排異心理,從而違背了購買服務時雙方互利互信的初衷。因此,政府首先要轉變社會組織的體制扶持政策,實現同類服務機構扶持政策的均等化,使體制內外的資源優勢形成合力。其次,政府無法做到真正放權是政社共治陷入瓶頸的癥結所在,社會組織不得不通過積極的模仿與回應性策略嵌入科層組織,滿足購買服務的行政性要求以博取政府的好感,從而固化已有的良好印象與成果[14],導致社會服務的購買績效不盡如人意。鑒此,政府應轉變傳統“大人當家”的思想,主動吸納社會組織參與到相關項目的制定過程中,廣泛征求社會組織的意見,搭建起公平、平等、競爭的平臺。基層政府相關部門也應降低對社會組織事務性、行政性的任務與要求,提升其承接公共服務的能力。最后,通過此次實地調研和數據查閱發現,二三線城市缺乏對于社會組織人才資源具體的統計與核查,不了解、不過問導致了本地社會組織的不發展甚至逆發展,所以政府應及時轉變對社會組織發展情況重視不足的態度,建立健全社會組織人才資源的統計分析機制,各級登記管理機關應嚴格對轄區社會組織進行摸底排查,將社會組織人才統計工作納入新的《全國社會組織中長期人才發展規劃綱要》之中,建立社會組織人才資源的全面評估和跟蹤體系,并制定嚴格的定期發布人才信息機制,以適應和指導社會組織人才錄用的需要[15]。

(二)社會組織層面:三大賦能,提升組織能力建設

我國社會組織起步較晚,目前的法律體系、理論基礎與典型案例都不完善,仍處于摸著石頭過河的階段。根據《福建省“十三五”民政事業發展專項規劃》要求,到“十三五”末,力圖使社會組織孵化基地達到設區市全覆蓋,縣(市、區)60%以上覆蓋,而2018年12月福州市才設立了首家社會組織孵化基地,同類二三線城市都離目標相距甚遠,亟待深入研究與探索。因此,賦能社會組織要借鑒國內外非營利組織的成功經驗,創新發展理念和人才儲備機制。重點要抓好三個方面:一是建立學習型社會組織。以美國為例,非營利組織專業和社會工作專業是美國社會組織人才培養的兩大支柱專業,且美國已有242所大專院校提供非營利管理課程[16]。因此,社會組織可依托高校,協作培育優良果實,逐步完善社會組織人才培養的高校教育,為社會組織崗位人才輸送做好對接。二是建立專業型社會組織。后期可通過邀請相關業務專家督導提供能力培訓、咨詢輔導、資源對接等服務,加強孵化基地的人才團隊體系建設;開展市、區級公益創投大賽,以收集優秀項目、建立社會服務項目資源庫;積極舉辦社會組織發展論壇,共同商討社會組織發展方向和舉措;同時也要進一步完善基地相關法律法規制度,制定標準化的運作體系,為形成社會組織良好就業氛圍及就業前景鋪平道路。三是建立成果型社會組織。目前社會組織邊緣化仍是社會常態,這是由其所服務人群的邊緣化地位和致力于解決邊緣性問題所決定的。因此,賦權服務對象,將邊緣問題納入主流視域,以提升社會組織的發展地位及感染力,這要求社會組織需要將精力放在可定制化的扎實服務上,并將服務成效轉化為有數據支撐、有經驗可循、有推廣成果的產品,用品牌效應折射組織能力,牢記高質量的服務成果才是最好的合作資本。

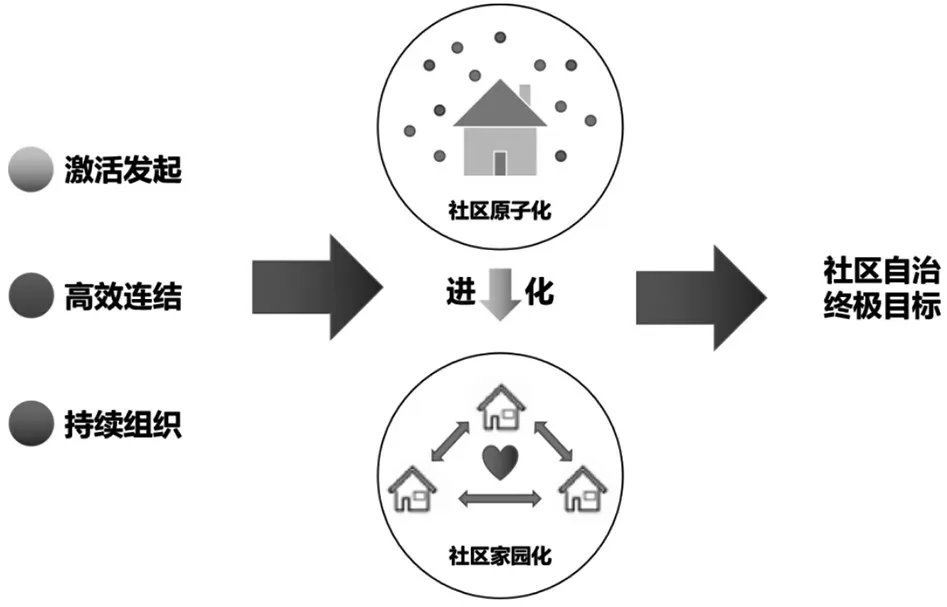

(三)社區居民層面:三大步驟,填補社區主體空白

在購買服務的過程中,需要明確社區治理的主體是居民,政府與社會組織在其中要分別擔任引導者與鼓勵者的角色,激發社區居民積極參與社區治理的熱情,共同協調各方資源。鑒此,需從以下三個過程做出努力(見圖2):一是激活居民主動參與意識。可通過建立志愿服務儲蓄反饋制度加以激勵,如搭建“愛心銀行+愛心超市”的家園公益平臺,激勵居民主動融入志愿者隊伍為社區及他人提供服務,并將服務折算成小時儲存在“愛心銀行”里,能夠獲得社區志愿機構提供的同等“愛心超市”金額的折扣優惠,這種反饋機制能夠轉變居民對社區治理的“局外人”身份,使社區活動成為“付出、積累、回報”的可持續發展機制[17]。二是連結社區關系紐帶。人是“社會的人”,要想居民主動參與到社區治理過程中,促進居民之間建立伙伴關系、家園意識是核心所在。可以通過“互聯網+全民網格”模式在服務中為居民溝通和交流搭建起平臺,培養公共參與型居民,建立伙伴關系,共享資源,這種共情關系會促進居民家園意識,使其從被動性參與逐步轉向自主性參與,最終促進社區居民主動參與社區治理。三是持續合力培育自組織。自主行為往往建立在興趣基礎上,開始需要政府的資源,隨著后期社區凝聚力的提升以及居民聯結網絡逐漸織密,社區可以自主發展以居民共識為核心的特色專業社區興趣俱樂部,如茶鄉俱樂部、夕陽舞團俱樂部等,依靠自己的能力與資源營造社區一方小天地,為政社工作減負的同時,描繪社區特色精氣神。

圖2 社區居民自組織過程模型