東莞青少年參與城市文化遺產保育的實踐研究

李炯霞 周曉東 陳華琳

摘 要:城市文化遺產是人類文明的結晶,隨著現代化進程的加快,文化遺產及其生存環境受到嚴重的威脅,青少年是文化遺產保育工作的新生力量,推動青少年參與城市文化遺產保育實踐至關重要。本文先闡述了文化遺產與文化遺產保育等相關概念,通過文獻研究、問卷調查和訪談法對東莞善馀營造文化保育組織和東莞青少年進行研究,分析東莞青少年參與城市文化遺產保育的現狀和問題,并從多方面探索促進東莞青少年參與城市文化遺產保育實踐的對策。

關鍵詞:青少年;文化遺產保育;東莞善馀營造文化保育組織

一、文化遺產保育概況

(一)文化遺產保育相關概念

1.文化遺產的概念

文化遺產在存在形態上通常被表示為非物質文化遺產或物質文化遺產。根據《保護世界文化和自然遺產公約》,物質文化遺產是指具有歷史文化和科教藝術價值的以物質形態存在的文物,包括古建筑、壁畫等;根據《保護非物質文化遺產公約》,非物質文化遺產是指各種以非物質形態存在的傳統文化的表現形式,包括傳統節日、民俗活動等[1]。文化遺產不但具有跨越國界的研究價值,同時也是人類文明的財富和民族智慧的結晶[2]。

2.文化遺產保育的概念

文化遺產保護既包括保護歷史建筑、自然景觀保護等物質文化遺產,又包括傳承傳統民俗、傳統工藝等的非物質文化遺產[3]。目前我國對文化遺產保育概念的學術定義尚未形成,根據《國務院關于加強文化遺產保護的通知》中的基本方針,物質文化遺產保育要貫徹“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的方針,非物質文化遺產保育要貫徹“保護為主、搶救第一、傳承發展”的方針。

(二)東莞市文化遺產保育概況

在物質文化遺產方面,作為廣東省歷史文化名城的東莞有著諸如可園、南社古村落、容庚故居、蠔崗遺址等歷史文化遺產。在非物質文化遺產方面,目前東莞市有8個項目被列入國家級非遺代表性名錄,如東莞千角燈、木魚歌、莞香制作技藝等,39個項目則被列入廣東省級以上的非遺代表性名錄,120個項目被列入東莞市級以上非遺代表性名錄。目前,東莞多個非遺項目已開展了具體活態傳承活動,如圍繞莞香制作技藝項目建設了莞香傳統工坊、莞香文化博物館和莞香制作技藝非遺傳承基地等。

在文化遺產保育與宣傳政策方面,東莞市提高了對文化遺產保育工作的關注度,并積極采取措施推動文化遺產保育,例如東莞政府向傳承人定期發放津貼、為文化傳承培訓提供資金支持;開展一系列文化遺產走進校園的活動等[4]。2019年,由東莞市文化館、東莞市非物質文化遺產保護中心、東莞市中小學體育藝術聯合會聯合主辦的“莞脈傳承之非物質文化遺產進校園活動”開展66場,覆蓋全市33個鎮街。

(三)東莞善馀營造文化保育團隊概括

東莞善馀營造文化保育團隊于2016年成立,是一支由東莞理工學院專業教師、學生與社會熱心人士組成的隊伍,團隊致力于東莞本土文化保育,以民間集資修繕活化歷史建筑善馀堂為案例,以推動本土歷史文化傳承與發展為愿景,探究和實踐民間保育、活化空間、社區營造等理念,開展了形式多樣的文化遺產保育活動,如青少年歷史建筑遺產調研、傳統節日推廣文化活動等。團隊打造的莞城文物徑導賞項目現已拓展至東莞石龍、茶山等鎮街,合作的學校、社工機構超過30家,參與的青少年人數超過10 000人。

東莞善馀營造文化保育團隊中有不少青少年成員,團隊在進行文化遺產保育實踐的同時也積極推進青少年文化遺產教育與推廣工作,增進青少年對東莞遺產文化的了解,促進青少年對本土文化的認同,加深青少年與城市的聯系。同時,團隊也鼓勵更多熱愛本土文化或者對文化遺產保育有興趣的青少年加入到團隊中,并對成員進行專業培訓,讓他們能夠更加專業地參與東莞的文化遺產保育工作中,為文化遺產保育獻言獻策。

二、東莞青少年參與文化遺產保育實踐的現狀與問題

本次對東莞青少年參與文化遺產保育的情況調查中,共設計了兩份問卷,其中A問卷的調研對象為隨機抽查的東莞青少年,共完成問卷223份,其中有效問卷219份,有效率98%;B問卷的調研對象為東莞善馀營造保育團隊的青少年成員、參與過東莞善馀營造保育組織策劃的文化遺產保育相關活動的青少年,共完成問卷119份,有效問卷119份,有效率100%。

(一)東莞青少年對文化遺產的認知程度、參與度

1.東莞青少年對文化遺產的了解程度較低

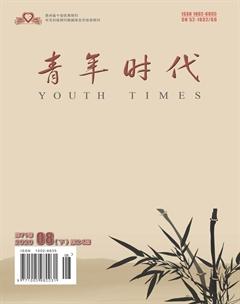

在對隨機抽查的東莞青少年的調查中(見圖1),對東莞文化遺產非常了解和比較了解的東莞青少年人數之和占26.57%,對東莞文化遺產不太了解和完全不了解的東莞青少年人數之和達7成以上。其中,較高年級的學生如中學生和大學生對東莞文化遺產的了解程度較深,而小學生對東莞文化遺產的了解程度較淺(見表1)。總體來說,東莞青少年對東莞文化遺產的認知程度較低,這對當代東莞文化遺產的教育與推廣工作較為不利,東莞文化遺產的保護和傳承也面臨著極大的挑戰。

2.東莞青少年對文化遺產的參與度較低

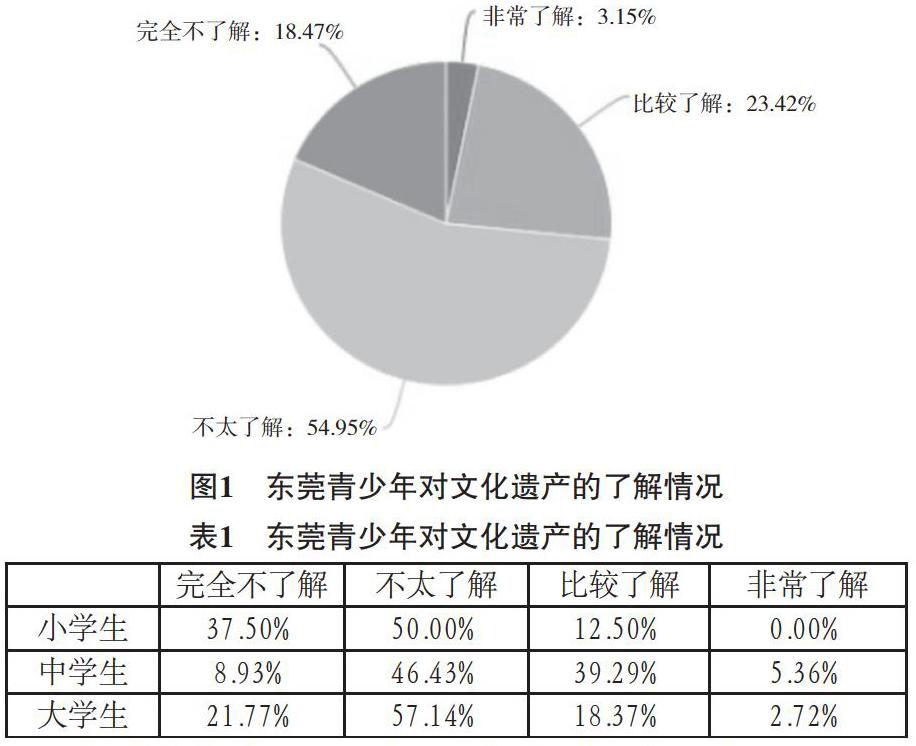

文化遺產保育活動對專業知識要求較多,參與門檻高,因此不少青少年停留在了解文化遺產階段,并未能直接參與到活動中。在對隨機抽查的東莞青少年的調查中(見圖2、表2),參與過文化遺產保育相關活動的東莞青少年人數占35.59%,其中,中學生和大學生所占比例較高;沒參與過的人數占了64.41%,其中小學生占比例較高。相比于小學生,大學生和中學生有更多機會接觸到文化遺產相關的社團組織,課外活動實踐更加豐富。

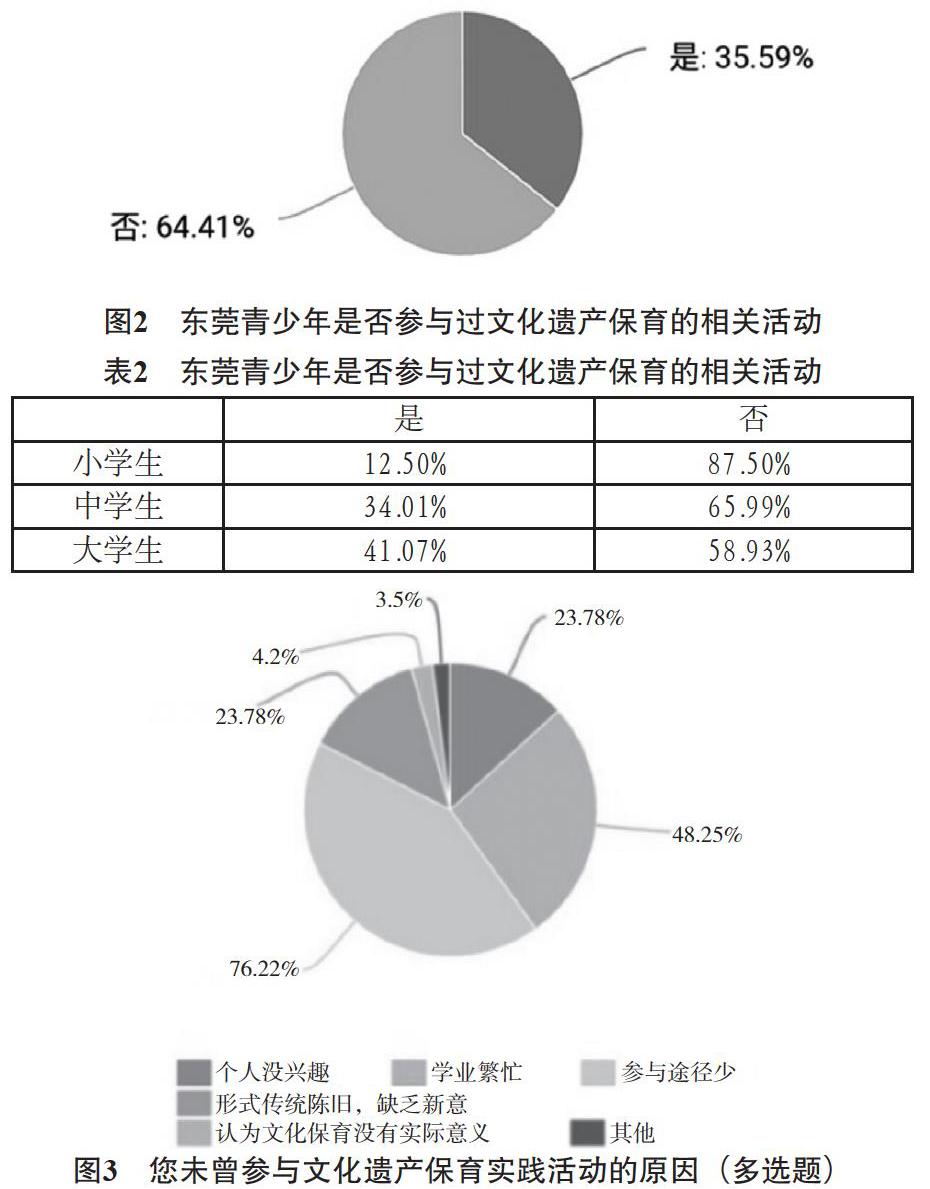

在圖3的數據中,有48.2%的東莞青少年認為學業繁忙,無暇參與文化遺產保育活動。此外,在和東莞善馀營造文化保育組織中的青少年參與者的訪談中,不少青少年反映由于學業壓力大,自己的假期大多花費在完成作業和補習功課上,無法花費大量時間參與課外活動。另一方面,大部分學校與家長更加看重學生的學業成績,因此間接限制了青少年的課外活動安排。

3.東莞青少年對參與文化遺產保育實踐的認同感較高

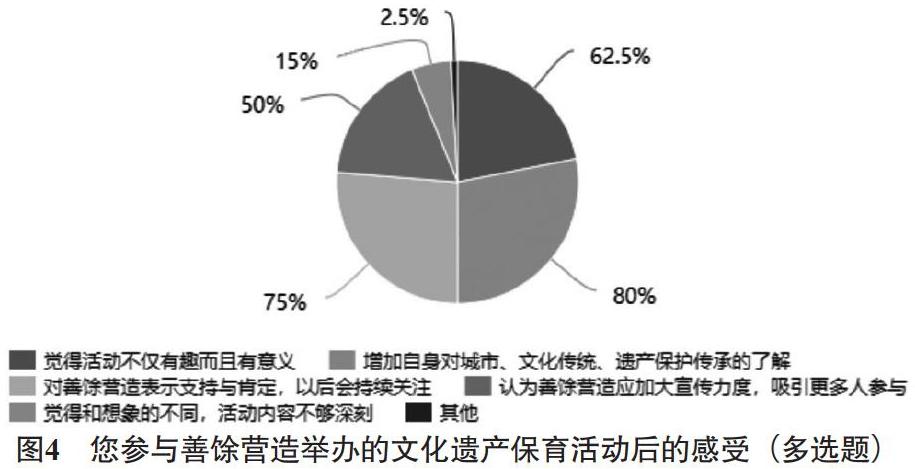

在對參與過東莞善馀營造保育組織舉辦的文化遺產保育活動的青少年的調查中(見圖4),80%的青少年認為文化遺產保育活動增強自身對城市、文化傳統、遺產保護傳承的了解;75%的青少年表示對善馀營造的支持與肯定,62.5%的青少年認為活動有趣且有意義;50%認為民間組織應該加大宣傳力度,吸引更多人加入。在文化遺產保育實踐反饋調研中,相比于中小學生,大多數大學生除了對文化遺產保育實踐表示認可外,還有更深層次的思考,同時也會給予文化遺產保育相關建議。

(二)東莞青少年參與文化遺產保育實踐的途徑

1.學校是青少年參與文化遺產保育實踐的重要引導

在東莞青少年參與城市文化遺產保育途徑方面(見圖5),東莞青少年參與文化遺產保育實踐的途徑多樣,64.56%的青少年由學校帶領參與城市文化遺產保育實踐,48.1%的青少年由親人朋友帶動,39.24%的青少年分別由民間組織、旅游機構帶領和個人自發。相比于中小學生,大學生個人自發參與文化遺產保育實踐的人數占比較大。在小學至大學階段,學校擁有系統全面教授傳統文化的最佳條件,它始終是青少年參與文化遺產保育實踐的重要引導者。

2.東莞青少年缺少了解、參與文化遺產保育的契機

在對東莞青少年未曾參與過文化遺產保育活動的原因調查中(見圖3),有76.22%的東莞青少年表示身邊參與文化遺產保育的途徑少,這在一定程度上說明東莞在文化遺產的宣傳教育與推廣上存在不足。另外,在圖6的數據中,認為學校或第三方組織在文化遺產保育的工作不足夠或者幾乎沒有的東莞青少年人數約占三分之二。在東莞,文化遺產保育活動還處于發展階段,有部分學校、民間保育團體在小范圍內進行相關的文化遺產保育活動,但輻射能力有限,仍然有很多青少年未曾有契機了解甚至參與到文化遺產保育之中。

(三)東莞青少年參與文化遺產活動的類型與偏好

1.面向青少年的文化遺產保育活動形式陳舊

圖3顯示,23.78%的東莞青少年認為活動形式傳統陳舊是阻礙自己參與文化遺產保育實踐活動的原因之一。青少年從被動了解文化遺產到自覺參與文化保育活動的轉變,極其需要創新有趣的活動形式的吸引,尤其如今進入到快速變化的互聯網時代,缺乏新意的陳舊活動形式必然會減少青少年對文化保育活動的興趣。

2.東莞青少年參與的文化遺產活動以參觀為主

在對參與過文化遺產相關活動的東莞青少年的調查中(見圖7),我們發現東莞青少年參與過的活動大多是參觀歷史建筑、參與文化遺產主題導賞,較少青少年參與過文化遺產校園競賽、非遺傳統手工藝體驗以及與傳統文化相關調研。東莞青少年參與的文化遺產相關活動大多停留在“看”與“聽”兩種較為淺層的程度,小學生、中學生參與的活動多為學校安排的參觀性強的活動,參與校園競賽及文化遺產相關調研的人中超三分之二的人是大學生,相對而言,大學生參與的文化遺產活動的深度較高,更加需要較為成熟的專業技能和發揮更多的主觀能動性。

3.東莞青少年喜好體驗型文化遺產活動

在東莞青少年對文化遺產相關活動類型的偏好方面(見圖8),非遺手工藝體驗和文化遺產導賞體驗這兩種體驗式活動是最受東莞青少年喜愛的,其次是校園文化遺產社團活動、文化遺產校園競賽。其中,小學初中低年級人群喜好非遺手工藝體驗和文化遺產導賞體驗的人數較多,而高中及大學的高年級人群則更愿意參加校園文化遺產社團活動和文化遺產校園競賽。

三、促進東莞青少年參與城市文化遺產保育實踐的對策

(一)發揮政府的作用,重視對青少年的宣傳引領

1.聯動各方團體,鼓勵青少年參與文化遺產保育

目前,青少年參與文化保育的途徑少仍是影響青少年參與文化遺產保育的一大困境。政府是推動文化遺產保育的主導力量,應做到協調統籌各方團體,如學校、民間機構或青少年社團,做到充分放權,讓多元主體充分發揮其優勢,實現資源優化共享,為促進青少年參與文化遺產保育實踐提供有力的政策、財力或物力支持[5]。例如香港政府推出的“活化歷史建筑伙伴計劃”,政府將歷史建筑交予民間機構運營并提供資金支持,這極大鼓勵了專業團隊和社會公眾共同參與到文化保育當中[6]。香港古物古跡辦事處還設立了文物獎,表揚和激勵個人、學校及團體在文物保護、教育及推廣方面的成就[6]。

2.推動文化遺產教育走入校園,培養非遺傳承人

《中華人民共和國非物質文化遺產法》第28條提出,國家鼓勵和支持開展非物質文化遺產代表性項目的傳

播[7]。政府應該利用政策優勢,將政策落地轉化,營造非遺文化傳承氛圍,推動非遺文化教育走進校園[8]。例如讓東莞中小學生通過文字、繪畫或演講等形式了解文化遺產,體驗舞麒麟、木魚歌、莞香制作工藝等東莞非遺文化;對于東莞大學生,可以大型比賽活動為載體,如東莞校園非遺主題的服裝秀、吉祥物設計以及攝影大賽等,讓大學生利用自身專業知識創新非物質文化遺產展現形式。此外,政府應推動校園建設非遺基地,為青少年參與非遺提供良好的外部環境,讓非遺傳承理念貫穿青少年校園生活中,在思想和能力上培養青少年成為合格的非遺傳承人。

3.建立文化遺產線上平臺,加大文化遺產保育宣傳

政府相關機構應通過建立官方線上平臺,順應青少年的心理需求和追求新奇好玩的特點,用極富創意和年輕化的方式對非遺傳統文化進行宣傳教育建設,如利用抖音、bilibili等平臺玩轉非遺傳統文化,記錄東莞道滘放河蓮花、端午游木龍等活動,借此充分利用平臺日活優勢和年輕化等特點,引發青少年共鳴,讓宣傳對象聚焦青少年,并利用其強社交性能得到廣泛的宣傳教育作用。與此同時,平臺也可聘用熱愛非遺的優秀青少年擔任運營官,提升青少年的非遺文化運營能力。讓微媒體成為青少年進行傳統文化教育、提高文化修養的新陣地和新渠道[8],從而強化文化遺產保育的宣傳影響力。

(二)發揮學校的作用,重視課堂教育與課外實踐的結合

1.加大師資培養,提高文化遺產教育課程質量

學校不僅要重視對青少年的非遺文化基礎知識教育,更要加大師資培養,讓教育工作者能不斷豐富自身關于我國非遺文化保育工作方面的知識,以此來提高青少年學習非遺文化的興趣和熱情[9]。學校可制定師資培訓計劃,階段性地對教育工作者進行非遺文化知識灌輸,拓寬教師思維模式,加強教師基礎課程和非遺知識結合能力的培養;同時,學校可聘請東莞非遺傳承人進入課堂,定期向青少年教授傳統曲藝木魚歌、傳統莞草編織、龍舟制作技藝以及傳統競技莫家拳等,促進青少年對非遺文化的傳承,也加強青少年對非遺文化精神的了解學習,使非遺文化教育達到潛移默化的效果。

2.建立考核制度,加強文化遺產保育的多學科滲透

張樂農在《我國大中小學中華優秀傳統文化教育銜接研究》中指出,如果學校對傳統文化等考察性科目的考核標準僅限于出勤率,則不能促使教育內容深化,更不能達到育人、成才的目的[10]。因此,學校應增加各學科的文化遺產知識滲透的比重,并建立相應考核制度,從青少年參與度、課程反饋度、課程目標完成度等指標進行多維考核。東莞初高中可將美術手工課程與東莞千角燈制作技藝、莞草編織等相結合,將音樂課程與莞城粵劇或古琴音樂(嶺南派)等相結合,還可向香港中學的戶外課程學習,通過組織高年級學生在古建筑、非遺園區等為低年級學生進行文物導賞,從而獲取課外實踐課程學分。

3.與專業組織合作,豐富傳統文化主題活動形式

民間文化保育組織、社會公共文化資源是非遺文化宣傳教育的熱點,學校應加強與專業組織合作,注重學校日常傳統文化活動的開展、學生傳統文化社會實踐活動的創辦,使理論型傳統文化與實踐型傳統文化協調融入學生成長世界[11]。例如東莞市文化館和市非遺保護中心舉辦的“小小講解員”東莞非遺體驗營,提供針對小學生的講解培訓、禮儀培訓、非遺課程、非遺實地體驗等服務,讓小學生在體驗豐富多彩的非遺體驗的同時能系統地學習到東莞傳統文化,寓教于樂;東莞有條件的中學、大學也可與社會文化保育組織合作,讓中學生和大學生參與到社會文化遺產保育項目,如傳統節日習俗調研、古建筑保育活化項目中去。

(三)發揮社會組織的作用,創新文化保育實踐形式

1.創新文化遺產實踐形式,引起青少年的興趣

活動形式陳舊是阻礙青少年積極參與文化遺產保育實踐的一大原因,社會組織應改變以往過于單一且被動接受的“公益講座”方式,跨界融合時下潮流與科技元素,與現代語境緊密結合,創新文化遺產保育活動的形式,激發青少年對文化遺產保育的興趣與責任感。例如針對中小學生,東莞善馀文化保育組織舉辦開展以“游玩和體驗”為主的活動[12],包括“文化遺產+定向越野”“非遺手工藝體驗”等,傳播“傳統也可以很時尚”理念;針對高中生、大學生,東莞善馀文化保育組織舉辦“文物徑導賞員系統培訓”活動,通過招募、培訓、考核與比賽,激發青少年導賞員的參與熱情,為文化遺產保育獻言獻策。

2.吸引青少年加入組織,重視對青少年的培訓

青少年是文化遺產保育的主力軍,社會文化保育組織應該積極招募青少年加入組織,并對不同年齡層的青少年進行不同層度的專業文化遺產保育培訓,使其能夠更好地投入到文化遺產保育實踐中。例如東莞善馀文化保育組織會定期邀請專業學者、非遺傳承人等對組織內的青少年進行各類培訓,并通過分享研討會、非遺手工藝制作、城市文物導賞等多種方式,讓青少年對文化遺產及文化遺產保育有更深刻的認識,從而更好地進行文化遺產保育實踐。東莞粵劇發展中心招募青少年成員參加粵劇公益培訓班,采用課堂教授、小組研討等方式對不同年齡層的學生開展粵劇培訓,包括舞臺基本功、唱功訓練以及粵劇表演程式子等,為培養非遺傳承人奠定基礎。

(四)發揮家庭的作用,注重文化遺產家庭教育

家庭教育是學校教育和社會教育的基礎。在對東莞青少年的調查中,大多數青少年反映家庭缺乏文化遺產教育。家長是孩子的第一任老師,家長應以身作則,學習文化遺產相關知識,并帶領孩子認識文化遺產[13]。第一,家長可向處于小學階段的孩子講述文化遺產相關故事,增強孩子的文化認同感。第二,在中小學階段,家長可陪伴孩子參加非遺親子互動項目,如制作端午粽子等,寓教于樂。第三,家長可選取文化遺產地作為家庭旅游的目的地,這既能使孩子開闊眼界,又使其能在游玩中拉近與文化遺產的距離。第四,家長應該支持和鼓勵孩子參加文化遺產保育的課外實踐活動,家長的支持是青少年參加文化遺產保育實踐的動力。

(五)凝聚青少年的力量,重視同齡伙伴的影響力

青少年同齡伙伴之間的言語、行為容易互相影響,因此要注重青少年伙伴之間的教育影響作用。第一,通過東莞青少年非遺傳承表演節目、東莞青少年參與文物保育紀錄片等精品文化類節目,展現東莞青少年在城市文化遺產保育實踐中的正能量和貢獻,吸引更多東莞青少年聚焦文化遺產與文化遺產保育。第二,東莞中學生或大學生可通過文化遺產保育社團組織的線上成果展示與線下文化遺產保育具體實踐項目,帶動身邊甚至網絡上的同齡伙伴加入文化遺產保育行列。例如東莞善馀文化保育組織的早期成員主要是東莞理工學院的建筑系和文化產業管理系師生,他們通過調研莞城文物徑、修繕和活化東莞民間百年老宅“善馀堂”、設計文創產品等項目,帶動了不同城市的不同年齡層的青少年加入城市文化遺產保育行列。如今東莞善馀文化保育組織的成員中有中學生、各類專業的大學生,他們共同學習文化遺產知識和非遺手工藝,交流心得,探究和實踐文化遺產保育。

四、結語

城市文化遺產是地方的歷史寶藏,青少年則是未來的主力軍,應該發揮青少年在文化遺產保育上的作用。在本次調查中發現,東莞青少年對本土文化遺產的了解程度較低、參與度也較少,且小學生、中學生與大學生在了解程度和參與度之間又有差異,加深東莞青少年與城市文化遺產的聯系顯得至關重要,通過政府、學校、家庭、民間保育組織等各方力量引導東莞青少年了解文化遺產,并提供更多的文化遺產保育參與途徑,創新文化遺產保育活動的形式,推動更多東莞青少年投入到文化遺產保育實踐中。只有更多青少年主動參與到文化遺產保育實踐中,才能使本土文化遺產更好地得到保護與傳承。

(指導老師:張穎君)

參考文獻:

[1]段濟秦.物質文化遺產概念的法律界定[J].中國文物科學研究,2019(1):26-34.

[2]Hossain S,Barata F T..Interpretative mapping in cultural heritage context:Looking at the historic settlement of Khan Jahan in Bangladesh[J].Journal of Cultural Heritage.2019.

[3]唐曉嵐,張佳垚,邵凡.基于國際憲章的文化遺產保護與利用歷史演進研究[J].中國名城,2019(9).

[4]于蓉.基于傳承主體視角的東莞非物質文化遺產保護研究[J].南方論刊,2019(2):82-85.

[5]李夢偉.社會工作介入社區文化保育的研究[D].廣州:華南理工大學,2018.

[6]陳蔚,羅連杰.當代香港歷史建筑“保育與活化”的經驗與啟示[J].西部人居環境學刊,2015,30(3):38-43.

[7]李涵,韋英東,許佳琪,高亞超.論“網媒平臺+多模非遺進校園”項目的可行性和必要性[J].傳媒論壇,2020,3(2):20,22.

[8]王慧青,高霄.“微時代”對青少年傳統文化教育的影響與對策研究[J].中國教育學刊,2019(S1):1-3.

[9]周建樹.加強青少年的“非遺”保護意識[J].群文天地,2012(18):52,54.

[10]張樂農.我國大中小學中華優秀傳統文化教育銜接研究[D].武漢:華中科技大學,2019.

[11]李亞如.小學階段中華優秀傳統文化教育的困境與出路[D].重慶:西南大學,2018.

[12]張永廣,尚曉梅.我國青少年群體參與非遺保護傳承現狀[J].當代青年研究,2017(5):73-77.

[13]馬知遙,常國毅.非物質文化遺產教育性保護的方法論與道路探究[J].民族藝術研究,2019,32(6):135-144.

[14]拓春曄.關于師資培訓傳統文化教育重要性的研究[J].科教導刊(上旬刊),2012(6):125-126.

[15]張金秀.青少年傳統文化教育的困境與應對策略[J].西部素質教育,2019,5(14):30-31.