后疫情時代高校共青團工作若干思考

新冠疫情爆發,社會各行各業都受到了一定的影響,也給整個教育行業帶來了一定的挑戰。疫情期間高校積極響應“停課不停教、停課不停學”倡議,高校共青團也在利用“云”平臺積極開展各項工作。但隨著防控力度加大,疫情形勢發展也得到了有效控制,高校開學在即,如何做好高校學生返校后共青團工作是需要院校重點研究的。文章從后疫情時代角度,從內容、模式上對高校共青團工作的開展進行了再思考。

一、后疫情時代的到來

2020年初新冠疫情爆,社會一度停擺,全國各地的高校也受到了很大影響。寒假過后疫情仍處于防控之中,同時又由于高校具有人員密集、流動性強、學生人均空間較小等特點,更是突發公共衛生事件的重點防范場所,高校在短時間內無法應對,因此春季學期高校不得不延期開學。但學生的教育不能等,2020年2月4日,教育部印發《關于在疫情防控期間做好普通高等學校在線教學組織與管理工作的指導意見》,各高校積極響應“停課不停教、停課不停學”倡議,制定出臺一系列政策,組織教師和學生依托在線網絡課程資源積極開展在線教學和學習。各高校共青團也紛紛利用“云”上平臺,組織青年學生開展學習防疫知識、學習習近平總書記給“90后”黨員回信精神、堅定制度自信等主題教育活動。

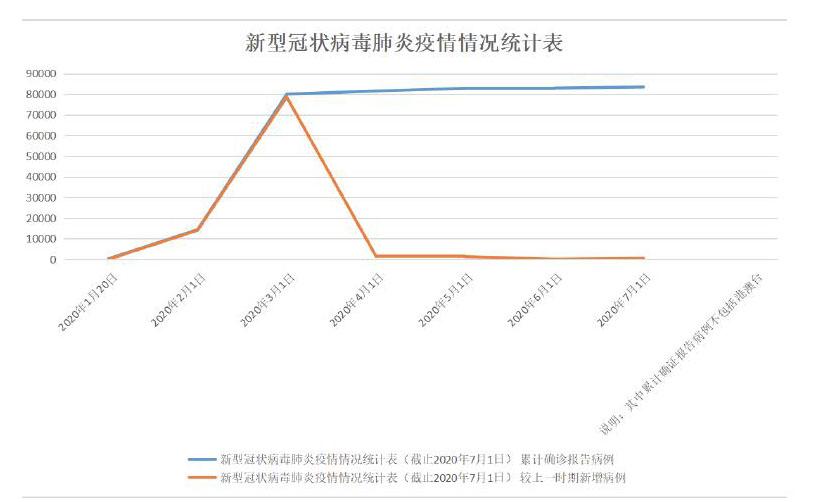

疫情爆發以來,在黨中央的領導下,在全國上下萬眾一心的努力下,截止目前為止,我國新型冠狀病毒肺炎疫情已經得到了有效控制。筆者根據國家衛生健康委員會官方通報數據作了簡要整理后如下圖:

如圖顯示自2020年1月20日公布統計數據以來,3月達到最高峰值,隨后逐月遞減,慢慢趨于平穩狀態。雖偶有地方出現疫情,但都已及時有效控制,未出現大規模爆發情況。由此可見,我國已逐步進入后疫情時代。

但所謂“后疫情時代”,并不是我們原來想象中的疫情完全消失、一切恢復如前的狀況,而是疫情時起時伏,隨時都可能小規模暴發,從外國外地回流以及季節性發作,而且遷延較長時間,對各方面都產生深遠影響的時代。高校各校工作的開展同樣受到很大影響,例如各高校已經在開始探索后疫情時代教學的基本走向,力求打破舊有的教學模式,通過系統化重建,走向多方面的深度融合。高校共青團工作亦是如此。

二、內容上:深化全面教育

通過這次疫情,不禁讓我們思考,我們除了教會青年學生如何做好個人防護、養成良好的個人衛生習慣外,在今后的共青團工作中我們還能向青年學生傳遞哪些有價值的理念?

(一)科學教育與人文教育相結合

科學教育強調的是讓學生能夠了解科學的本質,樹立正確的科學觀,正確看待和處理“人與自然”“人與社會”“人與他人”等的關系,同時加強對學生的生態文明知識普及教育,注重發展學生崇尚科學的態度和理性思維,養成科學精神,全面培養和提高科學素養,做到對大自然“心存敬畏,行有所止”。從人文教育來說,注重的是一個人成其為人和發展為人才的內在精神品格,主要體現在人們的氣質和價值取向之中。后疫情時代,共青團工作應當更加重視學生內在素養和文化底蘊的培養。但與此同時還要重視科學教育與人文教育相結合。在掌握一定的科學知識,獲得一定的生產能力和創造能力的基礎上自我完善,進而形成正確的人生觀、世界觀和價值觀,將人與自然和諧相處作為一種信念和價值追求扎根于內心,從而實現實現精神世界與物質世界的高度統一。

(二)生命教育

一場疫情,讓很多人對生命有了重新的思考,在病毒面前人類顯得多么渺小,不堪一擊。而究其原因,正由于人類肆意掠殺和食用野生動物被感染并導致疫情爆發。因此在今后的工作中,我們因進一步強化“生命教育”,關注健康成長,讓青年學生學會尊重自然,懂得敬畏生命。

(三)道德教育

“國無德不興,人無德不立”“人而無德,行之不遠”。疫情期間,無數的醫生護士寫下請戰書“不計報酬,無論生死”80多歲的鐘南山院士,告訴大家不要去武漢,自己卻以最快速度去到武漢。還有基層干部、社區工作人員、交通警察、環衛工人……他們不顧生命安危,用自己的行動詮釋著使命與擔當。后疫情時代,高校共青團應當以此次防控疫情過程中的案例為鮮活教育素材,強化青年學生的“德育”工作,厚植家國情懷,做一個負責任、有擔當的人。

(四)挫折教育

挫折教育的主要目的是培養青年學生在面對困難壓力、面對未知時,能夠及時的應變,能夠及時調整自己然而在疫情期間。疫情期間,不少高校輔導員、班主任都反應,部分學生在面對新冠肺炎時表現出恐慌、不安等情緒,面對疫情盲目悲觀,從一定程度上反映以往的挫折教育實施效果并不是很好。因此在后疫情時代,高校共青團工作還應強化挫折教育,培養提升學生的抗挫力能。

(五)勞動教育

2020年3月20日中共中央、國務院印發《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》中強調“全面貫徹黨的教育方針,把勞動教育納入人才培養全過程,貫通大中小學各學段,貫穿家庭、學校、社會各方面,緊密結合經濟社會發展變化和學生生活實際,創新體制機制,注重教育實效,實現知行合一,促進學生形成正確的世界觀、人生觀、價值觀。”疫情之下,青年學生們開始“關心糧食和蔬菜”。有的在家幫忙下地干農活種土豆、有的幫忙田里籠龍蝦、有的去到父母早餐店幫忙、有的還學會了下廚……。后疫情時代,高校共青團工作更應注重引導學生樹立正確的勞動觀,大力宣傳辛勤勞動、誠實勞動、創造性勞動的典型人物和事跡,培養學生熱愛勞動的意識,養成勞動的好習慣,做到從內心抵制好逸惡勞、貪圖享受、不勞而獲、奢侈浪費等不良習慣。

三、模式上:線上線下雙融合

2020年4月13日國家衛生健康委辦公廳、教育部辦公廳印發了關于《大專院校新冠肺炎疫情防控技術方案》,對學生返校前、返校過程中、返校后需要落實的全方位防控技術措施提出要求。方案中明確指出:“學生返校后不召開聚集性會議……鼓勵開展網絡教育課程或線上展示交流活動;確需開展現場活動的,需按規定向學校相關部門申請。”截止7月,疫情已趨于平穩,但開學后學生活動開展仍需嚴格按照疫情防控要求來,因此高校共青團工作開展模式也應打破常規,在條件允許情況下,保持傳統線下工作優勢的基礎上,探索線上線下雙融合的后疫情時期新格局。

(一)結合實際情況選擇合適的團學工作開展模式

團學工作通過線上開展并不意味著拋棄線下,尤其是在團學活動開展中,應結合具體實際情況將線上線下進行有幾結合,針對不同的活動,采取不同的方式,充分發揮二者的優勢,更好地推進團學工作開展。

線上相較于線下的優勢在于不受時間、空間等限制,能隨時隨地分享一些教育資源給學生。然而并非所有的活動都可以通過線上開展,如一些實驗性、專業性較強的活動便不適合采取線上的模式。因此,在現有工作模式的基礎上,根據活動不同特點與內容,推進線上線下工作雙融合,已達到效果最大化。

(二)創新打造“互聯網+共青團”格局

《共青團中央改革方案》指出“大力實施網上共青團工程,形成‘互聯網+共青團格局,實現團網深度融合、團青充分互動、線上線下一體運行”。后疫情時代,做好“互聯網+”環境下高校共青團工作更是刻不容緩。

(1)提升后疫情時代“互聯網+”環境下高校共青團的引領力

思想政治引領是高校共青團的核心任務,是共青團在高校開展活動的“生命線”。“互聯網+”可以為高校共青團把握青年需求提供手段,為工作的有效性和針對性提供依據,尤其是在后疫情時代更需要用“網言網語”來傳播正能量,弘揚主旋律。如持續深化青年大學習行動,運用好網上團課,加強科學理論的青年化體系化闡發,推動青年政治學習常態化制度化。深入實施“青馬工程”,可探索網上授課模式,建設“青馬工程”培養網上資源庫,提升學生骨干的思想政治素養等等,以項目化、扁平化的方式推動破解“抽象”的宣傳工作,形成廣覆蓋、強影響的傳播矩陣。

(2)提升后疫情時代“互聯網+”環境下高校共青團的吸引力

疫情期間高校積極響應“停課不停教、停課不停學”倡議,高校共青團也在利用“云”平臺積極開展各項工作。以武漢某高校二級學院分團委為例,在疫情期間學院通過“學習強國”視頻會議、微信視頻、或騰訊視頻會議等方式開展了線上主題團日,及向抗“疫”志愿者致敬,“宅家這么久,你長進了嗎?”等活動。但從參與人數及參與后的反饋來看,效果并不是十分理想。

因此在后疫情時代“互聯網+”環境下,高校共青團要從如何提升吸引力上下功夫。一是創新內容。實時了解青年學生的關注點、行為特點,從他們所關心的內容入手,尋求與思想引領相契合的點,把抽象的理論知識與學生的喜聞樂見的內容相結合,把一味的說教變得生動。同時關注學生所學的專業,設定與專業相關的固定專欄,讓學生更容易參與進來。二是拓寬形式。以武漢某高校二級學院分團委為例,據了解目前該學院網絡平臺主要集中在微信、QQ,利用微博的頻率很低,更是還沒有進入短視頻如抖音、快手等領域,因此在提升高校共青團工作吸引力上還應拓寬傳播形式,通過調查學生相關APP使用頻率,增加網絡平臺傳播途徑,增強青年的參與度和關注度。三是改進平臺建設。平臺功能的單一以及平臺界面、發布信息、發送推送等布局的不美觀,同樣會降低吸引力。這也就需要團學工作者在平臺建設上不斷改進。

四、結語

隨著后疫情時代的到來,高校共青團工作者應重新思考在重大疫情出現后學生教育工作該如何“隨機應變”。從內容上出發、從模式上出發,在疫情防控要求之下將高校共青團工作推向深入,為實現立德樹人根本任務,培育能夠擔當民族復興大任的德智體美勞全面發展的時代新人貢獻力量。

(劉珩:武漢船舶職業技術學院)