近二十年國外語言與貧困研究的可視化分析

尹小榮 巴特勒?努爾蘭

提要 ?本文運用可視化分析軟件CiteSpace在Web of Science數據庫中檢索了國外1999?2019年的相關文獻,描述關于語言與貧困問題研究的學術發展和學術聯系。研究發現:20年來該主題的研究呈上升的趨勢;主要研究主體來自發達國家及其科研機構;關注該主題的主要學科有教育學、心理學、發展心理學、教育心理學和語言學等;五大高被引期刊關注的角度存在學科差異;該主題的研究熱點包括貧困對語言發展的阻礙作用和障礙方式、貧困對語言使用者影響的年齡差異、低收入家庭環境對語言學習者的負面影響以及其他特殊貧困群體的語言問題等。本研究對國內未來的學術發展提出了3點啟示:建設主動參與、持續穩定的研究隊伍;促進各領域的學科融合和成果轉化;深化和拓展研究議題和視野。

關鍵詞??語言;貧困;CiteSpace;主題與熱點

中圖分類號?H002 ?文獻標識碼 A ?文章編號 2096-1014 (2020 ) 06-0078-10

DOI ?10.19689/j.cnki.cnl0-1361/h.20200608

*本文是國家社科基金“新疆維吾爾族貧困家庭學前兒童語言能力發展研究”(18BYY083)的階段性成果。

2019年10月14日,阿比吉特·班納吉等3位經濟學家獲得諾貝爾經濟學獎,標志著他們“在減輕全球貧困方面的實驗性做法”受到世界的矚目與肯定。在中國,脫貧攻堅也是黨的十九大報告中的三大攻堅戰之一,對全面建成小康社會、實現第一個一百年奮斗目標具有十分重要的意義。“貧困”指生產資料和生活資料缺乏,不能達到當地經濟發展水平規定的最低生活保障標準的狀態;《牛津高階英漢雙解詞典》中,“poverty”的首個義項是缺乏滿足基本生活的金錢或物質的狀態。國外學者自20世紀60年代開始從社會文化的角度關注語言與貧困問題(方小兵2019)。威廉姆斯(Williams 1970)主編的論文集《語言與貧困:同一主題的多種視角》和哈伯特等(Harbert et al. 2008)編輯出版的《語言與貧困》從多個視角討論了貧困與語言能力、語言地位、語言權利的關系,以及貧困對社會資源獲取、語言多樣性以及語言政策的影響。國內學者近幾年才開始廣泛關注語言在脫貧減貧中的作用,《語言科學》(2018)、《江漢學術》(2018)、《語言戰略研究》(2019)、《華東師范大學學報(教育科學版)》(2019)和《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》(2019)等學術期刊相繼組織了語言與貧困主題的專欄研究(李宇明,等2018;王春輝2018, 2019;王海蘭2019;張潔2019a, 2019b)。學者們從國內外語言與貧困問題的研究概況,語言扶貧的政策與目標舉措,經濟發展與語言多樣性的消長關系,貧困環境下個體的心理、語言和認知的發展遲緩問題以及貧困兒童的語言發展等方面進行了理論和實證探討。但是,國內還尚未見到文章從跨學科的角度全面考察國外語言與貧困問題的研究時間跨度、主要研究機構、學科分布以及當前熱點。本文采用文獻計量工具CiteSpace系統地整合了國外近20年關于語言與貧困問題的相關文獻,力求深入探討語言與貧困這兩個課題之間的聯系及其聯系方式,不同學科之間的交叉內容及方法,并探索未來該主題研究的發展方向和趨勢。之后,本文對比分析了現階段國內該主題研究的得失,力圖為未來該主題的學術發展提供啟示和借鑒。

一、數據收集

可視化(visualization)是利用計算機圖形學和圖像處理技術,將數據轉換成圖形在屏幕上顯示出來,并進行交互處理的理論、方法和技術(汪歡,等2020)。CiteSpace是針對科研文獻數據設計的可視化分析軟件,該軟件可以通過對引文和共現詞的分析,對特定學科領域的文獻進行統計、分析與挖掘,尋找關鍵點,從整體上了解該研究領域的熱點與趨勢。Web of Science (科學引文索引)是全球最大、覆蓋學科最多的綜合性學術信息數據庫,收錄了各個研究領域最具影響力的8700多種核心期刊。該數據庫的引文檢索體系不僅可以從文獻引證的角度評估文章的學術價值,還可以迅速方便地組建研究課題的參考文獻網絡。而Social Sciences Citation Index(SSCI,社會科學引文索引)(1998?)收錄的1700多種社會科學期刊和Arts & Humanities Citation Index(A&HCI,藝術與人文引文索引)(2002?)收錄的1100多種藝術與人文期刊也包括在內。本文即以Web of Science數據庫中的SSCI和A&HCI數據庫為基礎數據源,將檢索條件設為“主題”,檢索關鍵詞設為“language”+“and”+“poverty”,時間跨度選擇“1999?2019年”,文獻類型選擇“article”,檢索時間為2019年11月30 0 ,共獲得文獻1013篇。

這些文獻包含了語言教育、語言習得、語言能力和發展、個人心理和衛生健康以及其他社會科學研究中涉及語言的內容,其研究視角則包括語言的生成機制、大腦中語言官能的發育、語言教育中的群體和種族差異、多語社會中的語言和語言學習的危機、特殊社會階層的語言狀況、少數民族或移民的語言公平等。文獻中也描述了經濟、社會、文化、醫學、政治等領域中“poverty”及其委婉表達[如 ueconomic disadvantage(經濟劣勢)、“low income”(低收入)、“low-wealth”(低財產)和“low socioeconomic status”(低社會經濟身份)等]的特殊狀態,涉及經濟上貧困的測度問題、生態與環境中的貧困問題、旅游業在減輕貧困中的作用問題、農業可持續發展中的貧困問題、特殊時期的文化貧困和文化革命問題、公共衛生事業中的多維貧困問題、貧困人口的疾病治療及防疫問題,以及國際話語體系中的貧困與公平問題等。為了使研究更具有針對性和邏輯性,本文依據以下排除標準對數據進行了凈化:在研究語言相關問題時,并沒有涉及貧困因素的;雖然文章中使用了“poverty” 一詞,但其含義與本文的內涵界定不一致的[如“poverty of stimulant”(刺激匱乏)或“poverty of input”(輸入匱乏)等];從貧困的角度探討政策法規、權力結構和個體權利,但未涉及語言或話語的。經過甄別,本文選出412篇文章作為計量的文獻來源,運用CiteSpace軟件依次基于“Author” “Institution” “Key-words”等分類標準進行分析,并通過調整可視化效果,最終生成了研究所需的相關知識圖譜。

二、數據分析

本文共現圖譜中的點表示進入高頻或核心統計的節點,點的大小表示歸屬于該節點下的論文數量的多少,點與點之間連接線的粗細則表示兩個節點之間關系的密切程度。本節對時間分布、國家和機構分布、學科分布以及期刊分布排序時,主要依據節點頻率(節點頻率是指用以量化節點大小與關鍵詞頻率的組合概念,在圖譜中節點大小與關鍵詞的出現頻率正相關,節點越大,表明該關鍵詞出現的頻率越高,反之越低)。本節最后對研究主題與熱點進行描述和聚類時,依據的則是由節點頻率和中介中心性共同構成的綜合指標(中介中心性是指用以量化點在網絡中重要地位的概念,其值越高,表明點在網絡中的重要性越高,反之越低)。下面本文將從5個方面對國外語言與貧困問題研究的發展趨勢逐一進行介紹。

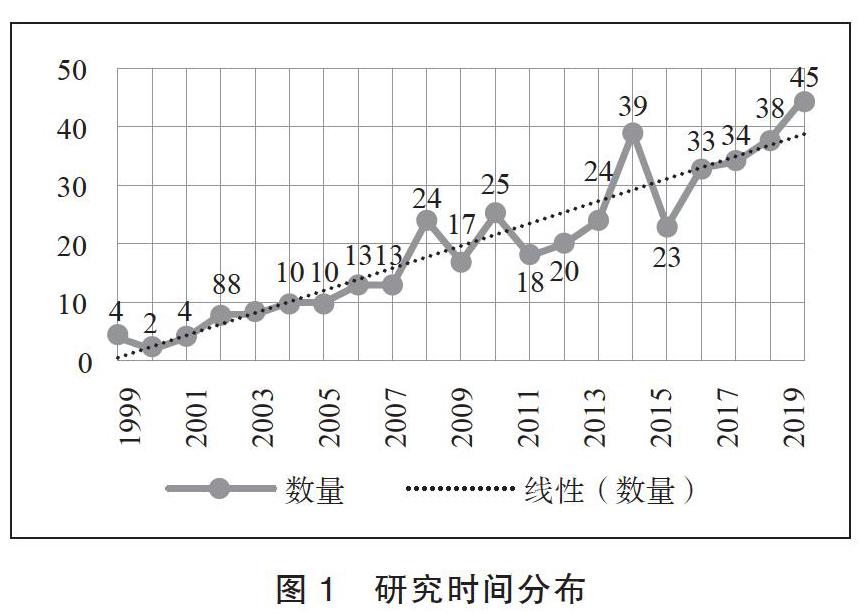

(—)時間分布

從年發文量來看(見圖1),雖然總體上呈上升趨勢,但1999?2003年語言與貧困問題并沒有得到學術界的廣泛關注。直到2004年,年發文量才達到10篇。2008、2010和2014這3年的年發文量出現了激增,到2019年達到歷史最高。細究3次激增的原因,2008年是因為心理學研究出現了新的增長點神經經濟學(nemoeconomics),學者們指出,經濟決策過程不僅是一個內部一致的簡單效益最大化過程,還是一個自動和被動的互動過程,在互動中各方的情感、行為、語言溝通能力都

會對經濟決策產生重要影響(Loewenstein et al. 2008);2010年是因為語言學界、教育學界都特別關注祖語傳承問題,學者們從祖語習得、教育政策、教學法和社會文化背景等方面重點關注了少數族裔的語言問題,對少數族裔的社會正義、社會階級、階層流動、教育公平和收入公平等方面展開了探討(Huston & Bentley 2010;Polio 2010);2014年則是因為心理學界重點關注了人類的認知、情感和語言交際活動如何適應不同的物理環境、人際關系、政治和經濟環境(Oishi2014)。

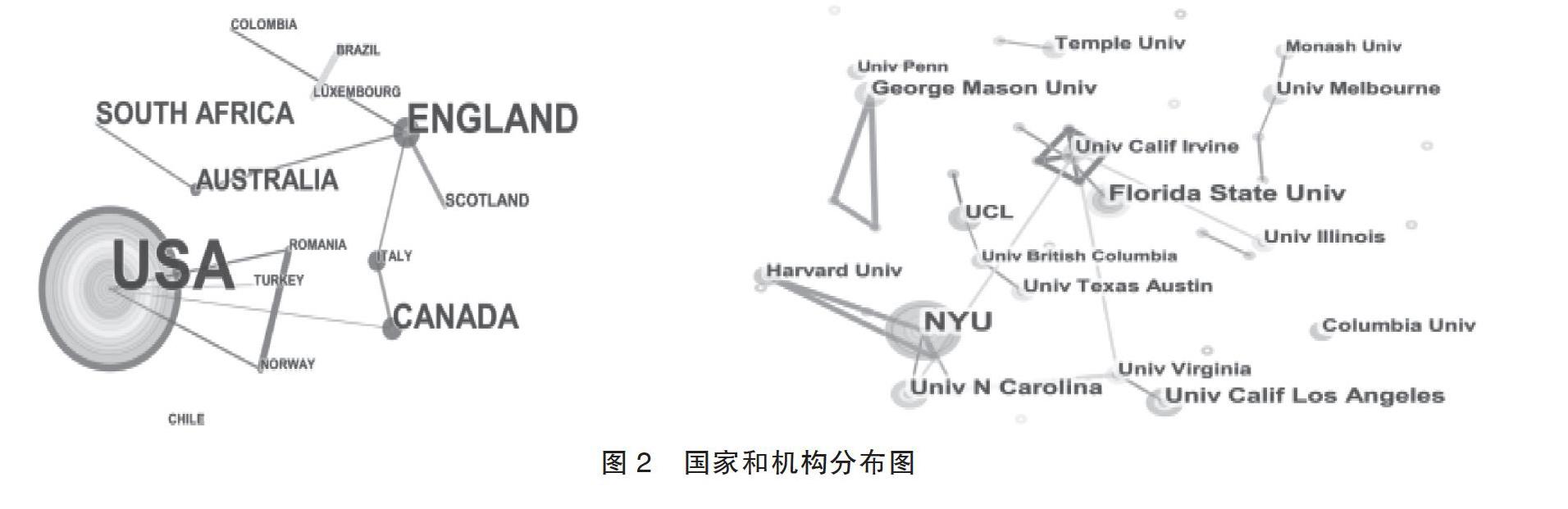

(二)國家與機構分布

研究國家和機構的共現圖譜(圖2)可以直觀地反映關注這一主題的焦點組織。圖2左邊為研究國家,右邊為研究機構。節點頻率前五名的國家依次為美國、英國、加拿大、南非和澳大利亞(256,23, 13, 9, 8),前五名的機構依次為紐約大學(NYU)、佛羅里達州立大學(Florida State Univ).加州大學洛杉磯分校(Univ Calif Los Angeles)、北卡羅來納大學(Univ N Camlma)和喬治梅森大學(George Mason Univ) (12, 7, 6, 6, 5)。研究國家的共現圖譜共有14個網絡節點,12條連接線,網絡密度為0.1319;研究機構的共現圖譜共有45個網絡節點,30條連接線,網絡密度為0.0303。圖2顯示,在該主題的研究中,國際和機構間的合作關系不甚密切。

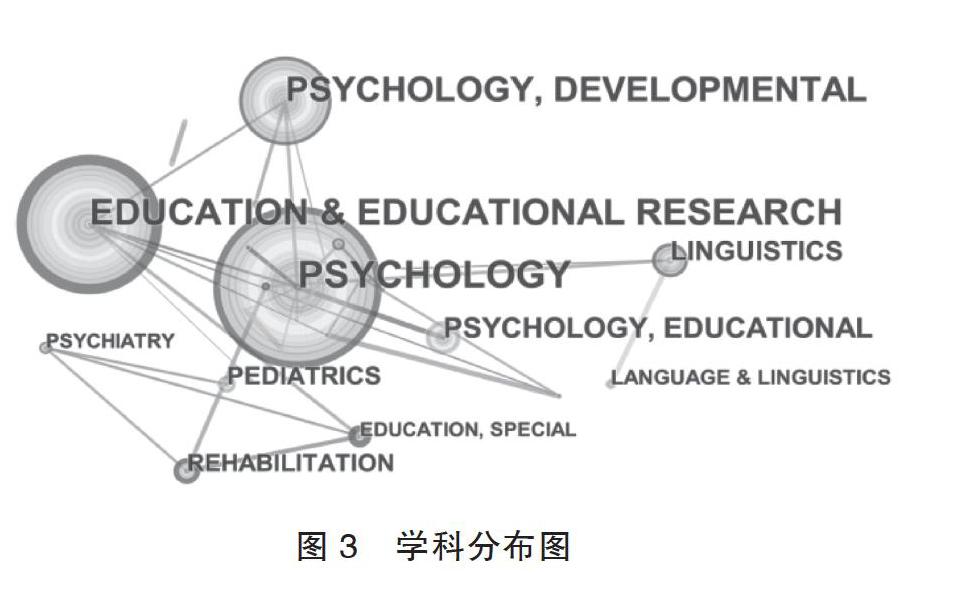

(三)學科分布

根據圖3,近20年來有很多學科關注了語言與貧困問題(網絡節點有28個,連接線有35條,網絡密度為0.0926)。節點頻率排名前五的依次為普通心理學、教育學、發展心理學、教育心理學和語言學(157, 126, 91, 40, 32)。在貧困國家、貧困區域、貧困族群或貧困家庭的背景之下,該主題中的心理學研究大多與神經科學、醫學、語言學等學科交叉,探究特定群體的神經系統,連續語言中的音位知覺、眼動與文字識別或閱讀能力等問題。教育學以貧困兒童或其他貧困的受教育群體為對象,探究了教育內容、教育機構、創新改革的教學方法和手段以及教學效果的評估等。而發展心理學則探討貧困兒童心理機能和語言機制的年齡特征,以及在特定發展階段語言和心理與行為發展的關系。教育心理學的研究維度包括貧困學習者內在的學習過程及其學習策略,貧困社會、社區尤其是家庭環境對語言理解和表達能力的預測,不同文化背景對貧困學習者心理特征和社會能力的影響等。語言學研究分為兩個部分:一是把貧困學習者的語言使用和語言能力作為研究對象,例如貧困學生的語音和語法特征、詞匯使用和語義關聯、語言和方言意識等;二是利用語言學的研究范式和方法來分析教育政策和貧困問題,例如運用話語分析或批評話語分析來剖析話語中的隱喻、教育政策中的意識形態以及特定群體的身份建構等。具體內容將在下文詳述。

(四)期刊分布

從共現圖譜(圖4)可以看出,關注這一主題的期刊不在少數(353個網絡節點,2563條連接線,網絡密度為0.0413),其中影響力明顯靠前的有5個(節點頻率依次為:200, 164, 108, 107, 82)。《兒童發展》(Child Development)處于最核心的位置,該刊在論及語言與貧困的專題時,探討了貧困家庭兒童語言習得和語言教育的特殊性,這些特殊性表現在貧困兒童不同于一般兒童的語言行為和讀寫行為、通用語能力、入學準備和社會行為技能等。位居第二的《發展心理學》(Developmental Psychology)最早以嬰幼兒和兒童為研究對象,運用科學的方法探討人類的思維、情感和行為的發展和變化。該刊近年來發表的文章重點關注了文化環境、社區環境、家庭環境、民族族性、母親教育、母親工作時間,以及家庭教養方式對貧困兒童的推理思維、語言能力、認知能力和社會行為等方面發展的影響。《教育心理學學報》(Journal of Educational Psychology)主要關注不同年齡段和不同水平受教育者的教育發展問題。該刊從教育的角度介紹了校內外課程、電視教育節目和兒童發展促進項目等對提高貧困兒童的社會情感、行為技能、詞匯和閱讀能力等方面的作用。《早期兒童研究季刊》(Early?Childhood Research Quarterly)主要探究8歲以下的兒童及嬰幼兒的早期發展和教育實踐。該刊展現了對貧困兒童的一些獨特關注,如低齡貧困兒童語言、數學、認知、行為、記憶和情感等各方面能力的消長及其相互影響,運用模型綜合描述和預測學前教育質量、監護質量等的臨界值及其影響因素。《美國心理學家}?(American Psychologist)是美國心理協會的會刊,重點關注了貧困人口在科學、社會實踐、教育政策等方面被邊緣化的問題。

(五)主題與熱點分布

關鍵詞的共現網絡和共被引聚類可以有效反映特定領域或主題的研究熱點(冉華,鐘婭2020)。表1顯示,除了 “poverty”和“language”這兩個中心節點之外,節點頻率排名前五的關鍵詞有“children”(兒童)、“socioeconomic status(社會經濟身份)、“health” (健康)、“school readiness”(入學準備)和“achievement” (成績)。而中介中心性最高的關鍵詞有 “socioeconomic status”“kindergarten(幼兒園)、“preschool”(學前)、“school readiness”和“family”(家庭)。這些節點頻率和中介中心性高的關鍵詞表現出了該主題的研究重點一一在貧困和社會經濟地位較低的家庭環境中,學前兒童的各領域健康狀況、學業成績和入學準備都需要進一步的關注。

接下來二次提取節點頻率和中介中心性綜合數值較高的關鍵詞,生成聚類圖譜(圖5),集中反映研究熱點。圖5知識圖譜的模塊值Q為0.6217,平均輪廓值S為0.6879 (模塊值即網絡模塊化評價指標,當Q>0.3時得到的網絡社團結構是顯著的;平均輪廓值是用來衡量網絡同質性的指標,當S>0.5時表示聚類結果合理)。這兩個指數可以顯示繪制的知識圖譜網絡輪廓是否清晰,聚類效果是否明顯。聚類后形成的標簽分別為:#0 “income” (收入)、#1 “kindergar-ten”、#2 “barrier”(阻礙)、#3 “youth”(青年)、#4 “prejudicen (歧視)和#5 “Teadmg” (閱讀)。本文在整理和歸納聚類標簽的基礎上,將研究熱點歸納如下。

第一,描述貧困對語言發展尤其是閱讀所造成的阻礙及其阻礙方式。貧困國家或地區的公共教育資源匱乏或不平衡是影響語言教育質量的客觀因素,教育者的教育理念和情緒壓力則是造成兒童或青少年語言發展遲緩的主觀原因。就語言教育硬件來說,由于貧困國家和地區教育經費投入不足,其教育現代化程度、圖書資源的可獲得性、學習資源的多樣性以及學習材料的針對性等都有待提高(Cheung&Chou2018;Neuman2017;Patel etal. 2018);從語言教育軟件來看,教育理念、教育方式和教學評價都有可能因為不適合貧困學生群體,而有意或無意地造成偏見和不公平。由于貧困國家教育發展不充分且缺乏教學研究,教師對貧困兒童應然和實然的語言能力和水平都了解不到位。很多學者直接運用被西方普遍接受的工具和方法來考察當地貧困學生,其結果就會不可避免地出現結構偏見、方法偏見和測試項偏見(Zuilkowskietal.2016)。結構偏見表現在西方學者建構的評估體系缺少了反映非洲、亞洲等地域特征的文化符號;方法偏見表現在樣本的選擇、測試的實施和測試的步驟等都不能體現當地的習慣,例如大部分文化的文字是從左到右書寫,但是對于習慣從右到左書寫的群體來說,這種測試就有失公允;測試項偏見則如廣泛用于測試兒童語言的皮博迪水平測試,是以英語詞的類型、使用頻率、音位復雜程度等為標準而編制的,但是應用到其他語言的詞匯時,這些測試原則就不能很好地得到體現。在閱讀教學中,教師進入課堂時不應該對學生的個人能力和能動性都進行預設,將學生的能力先行區分為“強”和“弱”兩個等級(Coakley-Fields 2019),因為這樣就忽視了一個事實:學生的能力不僅是個人努力的結果,社會環境也起著重要的建構作用。教師應該在兩極評估之外,將學生的生活經歷全方位地考慮進去,包括貧困學生的心理矛盾性和脆弱性。

第二,記錄貧困對語言使用者影響的年齡差異。在412篇文獻中,研究學前兒童各領域發展的不在少數。學者們用定量或者定性的方法描述了貧困兒童的語言神經系統、早期語言學習能力、單字或雙詞習得過程以及語言動力的發展過程等。愛爾蘭學者麥凱維紐(McAvinue2018)指出社會經濟劣勢會導致教育劣勢,會對兒童的學業成績產生直接的消極影響。他對比了愛爾蘭和英國3?5歲的學前兒童,分析了社會經濟地位在不同國家對不同年齡兒童影響力的異同。該研究發現,兩國學前兒童的詞匯表達和口語表達能力都與家庭社會經濟劣勢地位直接相關,而且英國的數據顯示了更強烈的關聯性。從年齡差異來看,愛爾蘭5歲兒童比3歲兒童受到家庭社會經濟地位的影響要小,而英國則相反,兒童年齡越大受經濟劣勢的影響越大。巴西阿雷格里港6?12歲兒童的情況更為復雜(Piccolo et al.2016)。結構方程模型結果顯示,其6?9歲兒童的認知能力(二級變量包括智商、語言記憶、工作記憶、口語和書面語言以及執行功能等)受到社會經濟地位的影響,家庭越貧困的兒童認知能力就越低;9歲以上兒童所遭遇的家庭貧困問題,就能被學校教育和其他的社會環境因素有效地緩解。然而,隨著年齡的進一步增長,貧困不僅限制了高中青少年的外在語言發展和學業進步,還強化了其內心深處對不確定風險和挑戰的恐懼。李晨(L1 2017)向中國云南農村的貧困高中生和武漢的城市中產階級高中生展示荷蘭語、英語、韓語、日語以及漢語北京話和上海話中的各6個生僻詞組,讓他們根據直覺來選擇詞組的意義,并測試他們對模糊性的敏感度(ambiguity a-insensitivity)和厭惡度(ambiguityaversion),發現青少年中貧困學生比中產階級家庭的學生更厭惡模糊性。其原因在于這些依靠國家最低生活保障支持的貧困青少年更容易產生不安全感,而不愿意接受多樣性、靈活性和模糊性的挑戰。

第三,強調家庭收入和家庭經濟政治環境對語言發展的作用。首先,一般的原住民和移民家庭都會面臨保持祖裔語言文化和學習社區主流語言的兩難選擇,這個問題在貧困國家和地區更加凸顯。當整個國家推崇種族中心主義,強調主流民族并抑制原住民和移民的歷史、文化和語言發展時,這個地區的家庭環境就在語言保持中起到了中心的作用。智利的馬普切人在撫養兒童的過程中,就需要付出巨大的努力與貧困和社會政治沖突做斗爭(Alarcon et al. 2018)。他們首要的任務就是克服殖民政治的歷史和社會的限制,建構自身的身份和認同。其次,就家庭內部而言,收入水平會直接或間接地影響家庭的語言教育方式。一方面,監護人的就業與否、身體健康程度、教育程度以及家庭規模和子女數量等決定了子女個體所能獲得的語言教育物資和實踐投入(VanTassel-Baska 2018;Mattingly & Pedroza2018);另一方面,家庭親子互動方式、父母對話策略及內容、家庭成員間話語的合作程度等,都能影響和刺激兒童的接受性和表達性語言、詞匯記憶和詞匯多樣性、語言流利度和語言交際意識等(Thompson et al. 2016;Worku et al. 2018;McCoy et al. 2018;Justice et al. 2019;Jasinska et al. 2019)。 總結起來,家庭是貧困代際傳遞和祖語保持的重要場所,也是外部社區、地域、國家組織機構中的終端組織(尹小榮,李國芳2017)。家庭的外部經濟政治環境和內部成員的社會經濟地位影響了家庭子女的認知、語言、學業和社會情感發展的速度和程度(尹小榮,李國芳2019)。

第四,關注因其他原因而導致貧困或語言能力不足的特殊群體。首先,因為社會歷史制度而受到結構性歧視的群體,例如西非和中非貧困國家的女性(Angnst 2019)。這些后殖民國家獨立之后依然沿用了殖民時期的教育政策,也就是從小學一年級開始就不用母語而是只用法語授課。女性被排除在法語學校校門之外有兩個原因:一方面法語是國家官方語言,也是就業的唯一途徑,而社會對女性的角色期待就是盡早婚育,而非在勞動力市場與男性角逐;另一方面這些國家把法語視作文化威脅,需要女性在歐洲文化霸權的挑戰面前充當傳統文化的守衛者。因此,女性就被結構性地排除在語言教育系統之外,被印上了就業劣勢的標記。其次,因為疾病而導致語言發展受限的群體。研究結果表明,患有唐氏綜合征的兒童語言能力發展較晚,而家庭收入低的患病兒童在認知、語言和社會情感等各個方面的發展都受到限制(Arango et al. 2018)。再次,監護人的缺陷也會限制兒童的語言發展(Kang etal. 2019)。在美國的先天性艾滋病患者中,生活在隔離區的貧困青少年接受性和表達性語言能力都不高。他們的監護人本身因為精神壓力而不能有效地展開親子溝通和交流,而外部社區中頻繁出現的社會治安和暴力問題,也減少了青少年的社區活動和交際。還有一些特殊情況,如抑郁癥母親的兒童發展問題(Rotheram-Fuller et al. 2018)。這些精神不健康的母親往往又都是教育程度低、收入低或失業人員,她們所撫養的孩子在生理、認知、行為和語言方面都會出現發展遲緩的現象。

三、結果討論

本文利用科學知識圖譜對Web of Science數據庫中近20年關于語言與貧困問題研究的文獻進行成果分布呈現和共現聚類分析,發現目前該主題的研究還存在以下問題。

(一)尚未形成持續穩定和分布均衡的研究隊伍

從本文的數據來看,這一主題研究數量的突變在一定程度上是因為某一學科的重大事件或學術熱點。且研究國家和機構以發達國家居多,機構間的合作也并不緊密。發達國家增加社會公平正義和縮小貧富差距固然重要,但是發展中國家和地區才是全球貧困問題真正的涉事主體,更需要研究如何彌合優勢群體和弱勢群體之間的教育差距,阻止教育貧困的代際傳遞(謝治菊,李強2020)。發展中國家和地區的學者更需要充分發揮能動性,深入田野,探索導致貧困的真正原因,以求因時因地制宜,通過科學研究優化語言政策,提升語言教育質量,并促進語言學習者身心的全面健康發展。

(二)尚無深度的學科融合以及豐富的成果轉化

本文發現,該主題的研究涉及心理學、教育學和語言學等大量跨學科的研究成果。語言能傳遞信息,并能通過主體的外在表達反映其深藏的主觀意識形態和心理特征,同時語言也是提高社會交際效率、節約交際成本的重要手段。在該主題下,僅描述客觀的貧困條件如何限制語言學科的發展、語言學習者的進步以及語言使用者的環境是片面的。在經濟生活中,語言亦為資源,語言能力也是能夠帶來經濟效益的人力資本。因此,語言學、教育學和心理學各領域應該加深與經濟學的融合,進一步探討語言資源的市場供需、語言規劃中的社會福利分配、語言決策中的時間成本和機會成本、語言收益的邊際量以及語言貿易中的經濟收益等(徐大明2010)。研究者應將語言能力作為一種軟實力,一種能夠保障基本生活的物質補償手段,一種能夠投入語言市場并獲取語言紅利的非物質生產資料。

(三)研究議題和視野亟待深化和拓展

班納吉和迪弗洛(2018)的貧困行動實驗證明,許多低收入國家雖然缺乏物質資源,但導致貧困的根本問題是教育不足以滿足學生的需求。在國家或地區硬件資源有限的情況下,擺脫貧困就需要根據自身的文化傳統和經濟實力,更新教育理念、教育資源和教育技術。貧困地區的語言教育需要認清貧困對不同年齡段兒童語言發展的制約力也不同,因此在制定和實施政策規劃時,需要規定不同年齡語言教育和語言活動的具體內容,確保語言干預的效果(尹靜2019)。貧窮的家庭環境容易使兒童產生無力無助甚至不安全的情緒,家庭劣勢和語言習得的挫敗感還可能給他們帶來不正確的身份認同和自我定位(吉暉2019)。長期在身份上受到結構性歧視或身心遭受痛苦的語言使用者或家庭教育者,也會對其子女的心理、認知和語言發展產生消極影響。總之,貧困既是社會問題也是家庭和個人問題,需要各界人士從各方面拓寬視野,加深認識,才能做到由點及面、以點帶面的扶貧扶智。

四、啟示

自黨的十九大以來,貧困與語言的關系問題才開始在國內學術界受到廣泛關注,語言扶貧的工作任重而道遠。首先,國內應當建設學科合作、隊伍穩定的研究力量。我們應當發揮科學研究的主動性,深化語言助力扶貧脫貧的意識,在2020年新冠疫情防控和脫貧攻堅的艱難時期突出學科的使命和擔當。同時,我們還應該體現科學研究的社會關懷,更加深刻地認識到東西部、城鄉、民族地區等不同情況下國家通用語言文字普及和教育的重要性和緊迫感,更加關注語言在實現區域平等、民族平等,提升勞動力素質等方面的作用。其次,國內學者應當建立一套完整的中國特色的研究范式和體系,并更好地將研究成果應用于中國的語言扶貧實踐。中國的貧困發生率、發生原因以及預防措施都有自身的特點。國內學者雖然已從語言與經濟行為、語言的博弈分析、語言與制度經濟學和語言服務等視角展開了研究(張衛國,陳屹立2006;屈哨兵2007;張忻2007;李現樂2010a, 2010b;徐大明,李現樂2010),但是學術研究應當更好地轉化成果和服務社會,應當通過深入調查和精準計量來切實保障各語言使用者的語言福利分配,降低他們的學習成本,并提高他們的語言收益。最后,語言扶貧也是智力扶貧,需要語言教育者和學習者改變原有的理念,對貧困的制約力有更加深入和全面的了解。政府、社區和家庭各方面需要整合力量,共同提升社會結構性和制度性公平,做到長期和深度的物質和精神脫貧。當然,本研究還存在一定的局限性。例如,文獻數據只針對國外特定時期的相關研究,無法涵蓋該主題發展的歷史全貌和演進過程;而且,文獻搜集時只針對了國外某一數據庫的文獻,漏檢部分在所難免,這使得本文的趨勢分析不可避免地發生偏倚。但希望本文能起到拋磚引玉的作用,引起國內學者的關注,并引出跟進研究。

參考文獻

阿比吉特·班納吉,埃斯特·迪弗洛 ?2018《貧窮的本質:我們為什么擺脫不了貧窮》,景芳譯,北京:中信出版社。

方小兵 ?2019《海外語言與貧困研究的進展與反思》,《語言戰略研究》第1期。

吉暉??2019《家庭社會經濟地位對兒童語言能力發展的影響分析》,《語言文字應用》第3期。

李現樂 ?2010a《語言資源和語言問題視角下的語言服務研究》,《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》第5期。

李現樂??2010b《語言資源與語言經濟研究》,《經濟問題》第9期。

李宇明,黃行,王暉,等??2018《“推普脫貧攻堅”學者談》,《語言科學》第4期。

屈哨兵 ?2007《語言服務現狀的個案分析及相關建議與思考——以產品說明書語言服務狀況為例》,《紹興文理學院學報(哲學社會科學版)》第3期。

冉華,鐘婭 ?2020《數字出版研究的學術脈絡與前沿熱點——基于Web of Science數據庫(1998—2018)的可視化分析》,《出版科學》第3期。

汪歡,張斌,喻姣花,等??2020《基于CiteSpace的延續護理研究熱點與前沿可視化分析》,《護理與康復》第5期。

王春輝 ?2018《論語言因素在脫貧攻堅中的作用》,《江漢學術》第5期。

王春輝 ?2019《語言與貧困的理論和實踐》,《語言戰略研究》第1期。

王海蘭 ?2019《國內經濟學視角語言與貧困研究的現狀與思考》,《語言戰略研究》第1期。

謝治菊,李強??2020《語言扶貧與普通話技能的減貧效應》,《廣西民族大學學報(哲學社會科學版)》第1期。徐大明2010《有關語言經濟的七個問題》,《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》第5期。

徐大明,李現樂 ?2010《珍愛語言資源,發展語言經濟——“2009國家語言戰略高峰論壇”紀要》,《北華大學學報(社會科學版)》第1期。

尹靜??2019《家庭社會經濟地位對兒童語言發展的影響》,《學前教育研究》第4期。

尹小榮,李國芳 ?2017《國外家庭語言規劃研究綜述(2000—2016)》,《語言戰略研究》第6期。

尹小榮,李國芳 ?2019《錫伯族家庭語言態度的代際差異研究》,《語言戰略研究》第2期。

張潔??2019a《國外貧困與兒童語言發展研究的回顧與展望》,《語言戰略研究》第4期。

張潔??2019b《語言扶貧視域下的兒童早期語言發展干預政策及實踐》,《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》第4期。

張衛國,陳屹立 ?2006《經濟學的語言與語言的經濟學——語言經濟學的一個綜述》,《中國制度經濟學年會論文集》。

張忻??2007《語言經濟學與語言政策評估研究》,《語言文字應用》第4期。

Alarcon, A. M., G. M. Castro, D. P Astudillo, et al. 2018. The paradox between culture and reality: The challenge of raisingmapuche boys and girls in indigenous communities in CHILE. Chungara-revista De Antropologia Chilena 50(4), 651-662.

Angrist, M. P 2019·?Language policy and girls5 education in francophone west and central Africa. Social Politics 26(3), 475-500.Arango, P. S., A. Aparicio & M. Tenorio. 2018. Developmental trajectories of children with down syndrome by socio-economicstatus: The case of Latin America. Journal of Intellectual Disability Research 62(9), 759-774.

Cheung, K. C. & K. Chou. 2018. Child poverty among Hong Kong ethnic minorities. Social Indicators Research 137(1), 93-112.Coakley-Fields, M. R. 2019. Building strong reading muscles:ableist language in a teacher^s talk about reading. InternationalJournal of Inclusive Education 23(3), 245-260.

Harbet, W., M. Sally & M. Amanda. 2008. Language and PoveHy. Cleveton: Multilingual Matters.

Huston, A. C. & A. C. Bentley. 2010. Human development in societal context. Annual Review of Psychology 61(1), 411-437.

Jasinska, K. K., S. Wolf^ M. C. H. Jukes, et al. 2019. Literacy acquisition in multilingual educational contextsrevidence fromcoastal kenya. Developmental Science 22(el28285SI).

Justice, L. M·,H. Jiang, K. M. Purtell, et al. 2019. Conditions of poverty, parent-child interactions, and toddlers5 early languageskills in low-income families. Maternal and Child Health Journal 23(7), 971-978.

Kang, E., C. Leu, J. Snyder, et al. 2019. Caregiver perceptions of environment moderate relationship between neighborhoodcharacteristics and language skills among youth living with perinatal HIV and uninfected youth exposed to HIV in NewYork City. AIDS Care-Psychological and Socio-Medical Aspects of ADIS/HIV31(1), 61-68.

Li, C. 2017. Are the poor worse at dealing with ambiguity? Journal of Risk and Uncertainty 54(3), 239-268.

Loewenstein, G., S. Rick & J. D. Cohen. 2008. N euroeconomics. Animal Review of Psychology 59(1), 647-672.

Mattingly, M. J. & J. M. Pedroza. 2018. Convergence and disadvantage in poverty trends (1980-2010): What is driving the rela-tive socioeconomic position of hispanics and whites? Race and Social Problems 10(1), 53-66.

McAvinue, L. P. 2018.。ral language and socioeconomic status: The Irish context. Irish Educational Studies 37(4), 475-503.

McCoy, D. C., C. Salhi, H. Yoshikawa, et al. 2018. Home- and center-based learning。pportunities for preschoolers in low-andmiddle-income countries. Children and Youth Services Review 8& 44—56.

Neuman, S.2017. The information book flood: Is additional exposure enough to support early literacy development? Ele-

iventary School Journal 118(1), 1-27.

Oishi, S. 2014. Socioecological psychology. Annual Review of Psychology 65(1), 581-609.

Patel, P., M. Torppa, M. Aro, et al. 2018. Grapholeam India: The effectiveness of a computer-assisted reading intervention insupporting struggling readers of English. Frontiers in Psychology 9(1045).

Piccolo, L. D. R, A. X. Arteche, R. P. Fonseca, et al. 2016. Influence of family socioeconomic status。n IQ, language, memoryand executive functions of Brazilian children. Psicologia-Reflexao E Critica 29(UNSP 23).

Polio, C. 2010. Editorintroduction. Annual Review of Applied Linguistics 30, vi-vii.

Rotheram-Fuller, E. J·,M. Tomlinson, A. Scheffler, et al. 2018. Maternal patterns of antenatal and postnatal depressed mood andthe impact。n child health at 3-years postpartum. Journal of Consulting and dimcal Psychology 86(3), 218-230.

Thompson, R. B., E. J. Foster & J. R. Kapinos. 2016. Poverty, affluence and the Socratic method: Parentsquestions versusstatements within collaborative problem-solving. Language & Communication 47, 23-29.

VanTassel-Baska, J. 2018. Achievement unlocked: Effective curriculum interventions with Low-Income students. Gifted ChildQuarterly 62(1 SI), 68-82.

Williams, F. 1970. Language and Poverty: Perspectives。n a Theme. New York: Academic Press.

Worku, E. N·,T. G. Abessa, M. Wondafrash, et al. 2018. The relationship of undernutrition/psychosocial factors and develop-mental。utcomes of children in extreme poverty in Ethiopia. BMC Pediatrics 18(45).

Zuilkowski, S. S., D. C. McCoy, R. Serpell, et al. 2016. Dimensionality and the development of cognitive assessments for chil-dren in sub-Saharan Africa. Journal of Cross-Cultural Psychology 47(3), 341-354.

特約編輯:王飆