云南瑞麗緬甸籍流動人口的語言能力與職業發展

李佳 張潔

提要??全球化背景下流動人口的語言能力和職業發展是社會語言學關注的話題,然而現有相關研究多聚焦歐美發達國家的精英群體,鮮有研究涉及邊境多語地區的跨境流動人口。“一帶一路”倡議背景下,我國邊境地區涌現大量跨境外籍人口,影響我國邊境地區的語言格局,為我國當下的語言扶貧事業帶來新的發展路徑。本文基于中緬最大陸路貿易口岸云南省瑞麗市的田野調查,探討緬甸籍跨境流動人口的語言能力及其在華的職業特征和發展路徑。研究發現,語言是實現來華緬籍人口生存和發展的資本,邊境地區的不同行業對多語能力呈現不同需求,以漢語為主導的多語能力不但是實現來華緬籍人口職業發展和社會流動的最佳模式,也為中緬邊境地區的融合發展帶來語言輻射效應。本研究為我國邊疆地區脫貧攻堅提供可參考的語言治理方案,為我國邊境漢語國際教育提供可借鑒的新思路,為我國面向鄰國的“一帶一路”建設提供新的研究視角。

關鍵詞 ?自下而上的全球化;邊境流動人口;語言能力;職業發展

中圖分類號?H002 ?文獻標識碼 A ?文章編號 2096-1014(2020)06-0069-09

DOI ?10.19689/j.cnki.cnl0-1361/h.20200607

一、引言

21世紀全球化背景下,人口、資金和語言的流向呈現出多元化趨勢。流動的目的地不再局限于歐美發達國家,許多中東和亞洲國家及地區也已成為理想之地(Buckingham 2016;Erling et al. 2019;Lorente 2017)。此外,流動方式也在發生深刻變化。自上而下的全球化常見于發達國家和地區,伴隨大型企業、公司的入駐和大量資金的流動,流動人口以精英多語階層為主(Barakos & Selleck 2019;Heller 2007 ),逐漸形成以英語為主導的多語組合格局。自下而上的全球化多發于發展中國家和邊境地區,以跨境流動人口為主體,以個人或家族行為為驅動,其流動的資本量較小(Blommaert 2008;Omoniyi 2004)。自下而上的全球化,也稱為“跨境遷移”,已有研究表明(Han 2013;Piller & Lising2014;Polanco & Zell 2017),跨境流動人口的語言學習方式和社會流動實現路徑與發達國家或地區的精英階層有很大差別。因為經濟條件和時間的限制,跨境人口無法像精英階層那樣到正規學校接觸主流語言教育,他們常以非傳統的學習方式在日常工作和生活中學習遷入地語言,社會流動方式受制于國籍和對象國的移民政策(Han 2013)。目前,對自下而上的全球化進程中流動人口的語言問題研究集中在歐美發達國家(Piller 2016),鮮有研究涉及我國邊境地區跨境外籍人口的語言使用、職業發展和社會融入狀況。

在21世紀的中國,流動人口已經成為各大城市社會經濟生活中最引人注目的現象之一。中國城鎮化進程推動我國對流動人口語言問題的研究。現有研究主要以國內農業轉移人口和跨區域少數民族群體為研究對象,采用數據統計、問卷調查、訪談等方法,從流動人口語言選擇和使用狀況、語言對流動人口社會融入的影響,和遷入地的語言生態變遷等多個方面展開(卞成林,等2019;魏下海,等2016;武小軍,樊潔2012;武小軍2015;英吉卓瑪,張俊豪2016;俞瑋奇2019;趙穎2016)。就語言的經濟價值來看,我國學者基于中國勞動力市場的數據研究也證實了語言能力(包括普通話能力、外語能力和方言能力)具有人力資本屬性,會對流動人口的收入、城市融入和創業產生影響(王海蘭2019)。對中越邊境貿易口岸的語言需求分析發現,當地居民多語能力越強,獲得收入的可能性越大,作為區域性國際交流工具的跨境語言是實現區域經濟繁榮的保障(卞成林,等2019)。可見,語言的經濟價值具有社會時空屬性,與勞動者所處社會環境高度相關,因此,研究者應采取微觀、中觀和宏觀環境因素相結合的視角,兼顧時間和空間要素,探明特定言語社區內流動人口的語言能力與職業發展關系。

我國9個邊疆省份與14個陸路鄰國接壤,這些邊境地區既是我國語言扶貧的關注對象,又是助推“一帶一路”建設的口岸。“一帶一路”倡議下我國邊境口岸貿易合作項目逐漸擴大,大量鄰國人口涌入我國邊境城市鄉鎮,參與當地的生產生活,人口結構正在發生著新的變化。中緬邊境地區跨境人口的出現引起了多個學科的關注,已有研究涉及醫療、經貿、法治、社科和民俗領域,但鮮有實證研究探討來華緬籍跨境人口的語言能力和職業發展的關系。本文以中緬邊境最大陸路貿易口岸城市瑞麗為例,從語言政治經濟學角度出發(Bourdieu 1986,1991),探討自下而上的全球化背景下,緬籍跨境流動人口的語言能力及其在華的職業特征和發展路徑。

二、研究背景

隨著我國綜合國力的提升,來華務工、學習和定居的緬籍人員急劇增長。中國國家統計局2010年第六次人口普查統計數據顯示(2011),在華緬甸籍人員數量已達39 776人,位列常駐外國人口的第4位。緬籍流動人口主要分布在與緬甸接壤的云南省邊境城鎮,邊境沿線兩側除了漢族和緬族以外還聚集30多個跨境少數民族,包括傣族、景頗族、傈僳族、德昂族和阿昌族等,兩國邊民跨境通婚、互市、宗教交往、跨境而居現象長期存在(魯剛2006)。在華緬籍人口數量逐年劇增,這一現象在中緬最大的貿易口岸瑞麗市最為顯著。據2014年瑞麗出入境邊檢數據統計,在瑞麗定居的緬籍人員已達5.1萬人,占瑞麗常駐人口的一半(孟姿君2016)。瑞麗緬籍人口數量的龐大與其地緣關系、親緣結構和緬北局勢相關。瑞麗位于云南省西部邊陲,總面積1020平方公里,西北、西南和東南三面與緬甸接壤,邊界線長約170公里,邊界線上村寨相連,民間便道無數,沿國界線的村寨邊民互訪交往密切,加上跨境少數民族長期定居中緬邊境兩側,兩國人口互婚互市現象比較普遍(田素慶2017)。緬甸北部克欽邦和撣邦地區是少數民族聚集地,與我國云南省接壤,緬北少數民族武裝和緬甸政府常年內戰,很多緬籍邊民逃往中國一側躲避戰亂,尋求生存發展機會。大量緬籍流動人口涌入瑞麗和其他邊境口岸,給我國境內邊境城鎮帶來了安全隱患(張靜2013)。復雜的跨境民族結構以及邊境地區安全隱患為中緬邊境的語言規劃和語言扶貧戰略提出新的挑戰。如何利用語言資源的輻射效應促進跨境人口的生存發展,構建我國與鄰國融合發展的語言戰略是當前“一帶一路”建設背景下急需解決的議題。本文以瑞麗市緬籍跨境流動人口為例,具體探討兩個問題:我國邊境地區緬籍人口的語言能力和語言學習經歷有什么特征?緬籍人口如何發展語言能力參與我國邊境地區的生產和生活?

三、研究方法

本文以中緬邊境最大的陸路貿易口岸云南省瑞麗市為田野調查地點,以民族志為研究路徑,采用半結構訪談和參與者觀察的方法了解語言能力如何嵌入在華緬籍人口①的工作和生活。民族志是研究流動人口語言實踐與社會融入的常用調查方法(董潔2016, 2019;Rampton 2006),其研究特點和優勢在于以個案或小型社區研究為目標,強調研究的深度和精度,主張通過對個體語言使用情況的長期實地調查,將宏觀的世界歷史背景、國家權力結構以及區域經濟發展等因素納入微觀的分析,從而理解微觀、中觀和宏觀層面各個因素之間的互動關系,并利用相關語言學理論分析解釋個體案例中呈現出的超越個體的語言使用規律或模式,反映社會時代變遷。我國對跨境民族的語言研究強調以田野為基礎的民族志調查(戴慶廈2014),多采用類型學的視角對語言和語言變體的本體結構進行描述,缺乏從語言政治經濟學的視角(Bomdieu 1991;Heller 2010)探討語言的資本屬性及其轉化功能對邊境地區跨境人口職業發展的影響。

①?本文所指的在華緬籍人口包括持邊境通行證或臨時居住證的“入境勞務” “跨境商貿”和“在華定居”的三類群體(張家忠2014)。

本調查基于一項中緬邊境流動人口語言民族志的歷時研究成果(Li2017;Li, Ai & Zhang 2019;Li 2020)。筆者曾于2013年9月赴瑞麗一所國門小學進行為期半年的田野調查,以教師身份接觸緬籍學生家長,并通過“滾雪球抽樣法”結識其他在瑞麗務工的緬籍人員。2013年9月到2019年8月之間,筆者與部分研究對象保持聯系,不間斷地往返田野采集數據,其后采用主題分析方法(Krippendorff & Bock 2009)對訪談和觀察數據進行解析,依據研究問題找出數據之間彼此相關的主題,分層組合再歸納總結。

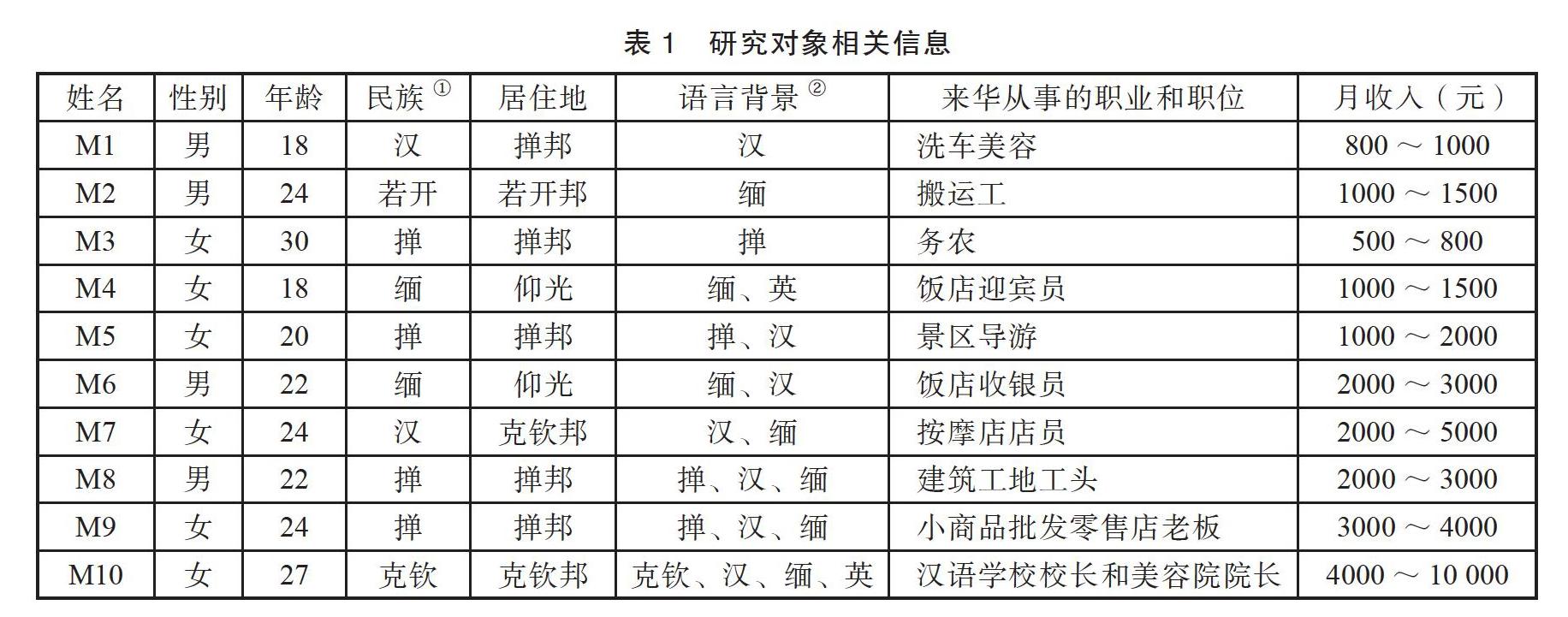

本文的研究對象為緬甸緬族、漢族和其他跨境少數民族,平均年齡22.9歲,均來自貧困家庭,父母從事農耕種植或捕魚業,其中多數來自緬北邊境地區的撣邦和克欽邦(見表1)。這些緬籍人員(以緬甸英文國名首字母大寫M對參與者分別匿名)來華前的語言背景各不相同,有單語者(Ml,M2,M3),雙語者(M4,M5,M6,M7)和掌握三語及以上語種的人員(M8,M9,M10)。緬籍流動人員在我國邊境城市瑞麗市從事不同職業的工作,其月收入受語言能力、工作時間與工作性質等各方面因素的影響,存在一定浮動。總體來看,語言能力與收入水平密切相關,有的工作收入受季節變化影響(M5,M8),有的需按提成分配月薪(M7,M9,M10),有的與工作年限和職位相關(M6,M8,M10)。

①中緬邊境跨境少數民族稱謂以緬甸官方劃分為準,如在中國一側的景頗族和傣族在緬甸稱為克欽族和擇族,除了傣族和撣族的文字以及景頗族的小山支系和克欽語言區別較大之外,他們之間的語言和信仰基本相似。

②語言背景以受訪者的自我評價為依據,以達到日常溝通能力為標準。采訪的對象都是從事不同職業的成年人,本文語言背景以口語為主。緬甸漢族都是從云南遷移到緬甸的華人,會說云南方言,其語言背景用“漢”表示。緬甸若開族語言是緬語的方言語體,本文統稱為緬語,用“緬”表示。在瑞麗的緬籍勞務人員,大多沒有經過正規的學校語言培訓,因此本文關注的語言能力指能達到日常交際水平,以聽說為主的能力。

四、研究發現和討論

(一)在華緬籍流動人口的語言能力與其職業發展密切相關

不同語言在當地社會具有不同價值和功能,不同行業對語言能力呈現不同需求,且不同的語言能力組合與研究對象的職業性質和發展前景密切相關。單語者多從事體力工作,其職業選擇面較窄,如物流搬運(M2)或農耕種植(M3)。但如果緬籍單語流動人員的語言能力為漢語(M1),則可以在瑞麗的酒店、飯店或洗車場等服務行業謀求工作。這類工作以中國人為主要客戶群體,對漢語水平要求較高。M1來自緬甸第一特區果敢,當地以華人居多,漢語是當地通用語。M1來華前在家務農,因緬甸內戰,當地農業凋敝、經濟蕭條,他和許多同齡人一起跨境來到瑞麗尋求生存和發展機會。采訪M1時他剛來瑞麗4個月,憑借漢語能力獲得在高檔酒店洗車美容的工作。在此期間,他接觸到中國商人,學習了不少玉石經營的知識。M1表示,未來他將學習緬語,成為漢緬雙語者,為中國商人做翻譯并學做玉石生意。可見,漢語在瑞麗就業市場具有較高的交際價值,且可以轉化為社會資本,幫助緬籍流動人口搭建社會網絡、尋求向上流動的機遇。

與瑞麗緬籍單語者相比,雙語者的職業選擇面較廣。瑞麗的飯店、旅游、酒店等服務行業,以及服裝批發、玉石買賣、農藥化肥、農用機械等零售行業都需要大量的雙語員工,如在飯店工作的迎賓員M4,傣族旅游景區做導游的M5,海鮮飯店從洗碗工晉升為收銀員的M6和按摩店提成薪水最高的M7。其中,漢語和跨境少數民族語言組合的雙語能力可成為我國少數民族邊疆地區流動人口的社會融入和職業發展的路徑。M5是筆者2013年支教班級的學生之一,從小生長在緬甸邊境一側的攤族聚集地。該地緊鄰中國傣族村寨,位于“一寨兩國”旅游風景區旁。小學三年級時M5選擇跨境到中國國門小學從一年級開始復讀,并以優異成績完成中國的初中教育。因家庭貧困無法承擔高中學費,M5初中畢業后隨親戚在國門景區賣傣族和緬族商品。近年來瑞麗市國內游客增多,景區需要招聘會跳傣族舞蹈、會唱傣族歌曲的員工。M5的攤族身份及其撣漢雙語能力恰好符合職位要求,因此她獲得了一份令緬甸同齡人羨慕的瑞麗景區導游工作。M5的雙語能力和職業發展路徑與當地的少數民族旅游經濟開發密切相關,當少數民族語言和文化成為消費商品(Heller 2010),漢語和少數民族語言組合的雙語能力或將成為個人職業發展和地區旅游業發展的助推力。我國很多少數民族聚集地屬于邊疆落后地區,有效開發利用少數民族語言資源是促進當地經濟發展、解決人口就業難題的出路之一。

與緬籍單語者和雙語者相比,三語及以上多語者獲取的社會資源更多,晉升空間和向上流動概率更大。掌握撣語、緬語和漢語的M8是流動在中緬邊境城鎮建筑工地的包工頭,他憑借三語能力掌握了大量撣族和緬族人力資源來華從事建筑生產。中緬邊境城市建設需要大量勞動力,而中國西部城鎮的農民工大多流往東部沿海城市尋求發展,緬籍工人的到來緩解了我國西部邊境城市建設過程中勞動力嚴重不足的情況。緬甸總人口 6000萬,全球排第25名,勞動力人口約為3431萬,全球排第19名,緬甸人口結構中15?65歲人口占緬甸人口總數的69%,年齡中位數為27.9歲,勞動力結構非常具有優勢(鐘智翔2019)。中國邊境城市流動著很多像M8—樣的緬籍工人團隊,這些工人來華務工,不但擺脫了家庭貧困,還能緩解我國西部地區人口老齡化和勞動力缺乏的問題,為我國邊境地區經濟發展提供了寶貴的人力資源。

緬籍多語者的職業發展前景和流動空間與當地邊境地區的人口結構、中國城市化進程以及東盟國家經濟區域一體化密切相關。M9是緬甸撣族①,會說撣、漢、緬3種語言。因語言文化相通,M9來華與瑞麗傣族男子成婚,婚后共同經營一家小商品批發零售店,銷售泰國商品。撣語和泰語之間可以互通,緬甸和泰國互免關稅,M9利用自己的語言和國籍優勢從泰國進貨在瑞麗銷售,獲取了穩定的利潤。同樣,M10也通過其多語能力實現了自主創業的發展路徑。M10是來自克欽邦的克欽族,剛到瑞麗美容院打工時漢語能力薄弱。漢語能力的提高不僅幫助她拓寬了人際網絡,結識了中緬貿易相關商務人士,而且獲得了在云南省昆明市某重點高校攻讀碩士學位的機會。此外,M10認識到提升職業技能的重要性,參與了某美容品牌的講座和培訓,并考取了相關的證書。積累了一定人力資本和社會資源之后,M10返回家鄉創建了美容院,并開辦了漢語補習學校。2019年6月第3次采訪M10時,她的美容院已經聘用了10位克欽族女性員工。

①?緬甸撣族(Shan)與泰國的泰族(Thai)、柬埔寨的泰族(Thai)、越南的泰族(Thai)、老撾的佬族(Lao)、中國的傣族(Dai)、印度的阿薩姆族(Assam),屬分布在不同國家不同叫法的同一個民族,都是泰民族的一部分,其各大方言有共同的語法結構,可基本互通。

以下是M10接受采訪的部分實錄:

M10:我的員工都是克欽。我們克欽有很多女生都住在山上,沒有機會出來工作,大多數都只是嫁人、在家種地、養娃娃。我就是希望能幫她們,讓她們看到我能成功,她們也能成功!

研究者:怎么幫她們呢?

M10:我要給她們培訓的,教她們怎么給客人美容啊、護理啊,怎么和客人交流啊,我都是毫無保留地把我知道的都教給她們。

研究者:和客人用什么語言交流?

M10:我的店在密支那市中心那里,是和華人租的,客人大多數都是漢族,所以我也要給員工培訓漢語。剛好我姐姐和我開的學校就在旁邊,平時客人不多時,我也去學校給他們上(漢語)課。

M10希望更多的緬甸克欽族女性能夠通過學習漢語和職業技能復制她的成功、實現創業、擺脫貧困。隨著中緬之間貿易往來日益頻繁,越來越多的緬籍人員認識到學習漢語的經濟價值,M10表示她和姐姐打算在密支那開設第二家漢語培訓學校,滿足當地緬甸人學習漢語的需求。

(二)漢語是實現經濟、文化和社會資本有效轉換的區域國際交流通用語

語言是文化資本的表現形式之一,語言也是實現經濟、文化以及社會資本轉化的關鍵社會因素(Bourdieu 1986)。分析中緬邊境地區緬籍流動人口的語言能力和職業發展關系,可以看出漢語是實現他們生存和發展的資本。研究發現,緬籍流動人員的漢語水平越高,薪水越多,就業發展前景越大。M6在瑞麗一家海鮮餐館工作了6年。剛來瑞麗時其漢語基礎為零,只能從事洗碗、打掃衛生等低交流需求的工作。掌握一定飯店漢語用語之后,M6轉崗為點菜服務員。采訪時,M6已升職為收銀員,可以用流利的漢語和中國顧客交流。未來,M6期待可以“到上海工作”“娶上海姑娘做媳婦”。以M6為例,漢語能力的提升不僅有效地提高了緬籍流動人口的經濟收入,更成為賦能其社會向上流動的主要動力。

中緬邊境屬于多語聚集地,漢語不但是實現緬籍人員來華生存和發展的語言資本,也是實現資本轉化的區域國際交流通用語。M4來自緬甸最大的城市仰光,是緬英雙語使用者。采訪時M4剛來瑞麗不到2個月,在當地一家飯店做迎賓員,漢語水平幾乎為零。雖然英語是全球性的語言,然而中國邊境瑞麗市是傣族、景頗族聚集地,日常生產生活中對英語的需求和使用非常罕見,因此英語無法為M4直接帶來職業晉升和社會流動的機會。漢語作為中緬邊境地區區域國際交流通用語,可以幫助實現經濟、文化和社會資本的有效轉換,有利于流動人口在遷入地獲取工作機會(M5)、提高收人(M6和M7)、搭建良好的社會網絡,進而促進其創業選擇,提高社會經濟地位(M8、M9和M10)。語言不是孤立存在的語法結構,語言是各種資源的集合,鑲嵌在社會網絡和話語空間,其意義和價值受具體的歷史、社會、文化等宏觀因素的影響(Heller 2007)。因此,對語言能力的解讀要因地制宜、因時而語,不能以偏概全。作為國際強勢語言的英語在來華緬籍流動人口中不能有效轉化為經濟、文化和社會資本,而漢語作為中緬邊境地區的國際交流通用語有利于來華流動人口獲取公共資源和發展資本,分享中國發展紅利。

(三)以漢語為主導的多語能力是促進邊境地區多民族融合發展的新模式

邊境地區培養以漢語為主導的多語能力,不但能促進來華跨境人口個人的職業發展和向上的社會流動,還能推動邊境地區各民族的融合發展,在各個領域產生輻射效應。首先是經濟輻射效應。中國和東盟一體化進程背景下,語言是實現M9個人和家庭發展的關鍵因素,也是中國-緬甸-泰國區域經濟發展的紐帶,以點帶面實現語言和商品的區域流通,帶動區域經濟的發展。其次是社會文化輻射效應。M10用她在華學到的語言知識和職業技能正影響著緬北地區的年輕一代,改變著克欽族傳統觀點,解放克欽女性勞動力,樹立創業從商夢想,幫助更多緬北地區貧困人口改變人生發展軌跡,推動跨境人口在中緬邊境地區的融合發展。漢語能力鑲嵌在各種多語組合結構中,構成我國邊境地區與鄰國交流的基礎。實現以漢語為主導的多語能力的輻射效應有助于發揮來華外籍人口對所遷入城市社會與經濟發展的積極促進作用:(1)改善了城市老齡化的人口年齡結構;(2)活躍城市的商品流動和貿易市場;(3)為城市經濟活動提供大量廉價勞動力,有效地緩解我國西部邊境地區勞動力人口短缺與日益增長的經濟發展之間的供需矛盾;(4)成為城市某些產業和職業的主要勞動力來源(如建筑業、服務業)。在中國經濟崛起和“一帶一路”建設的背景下,漢語逐漸成為東南亞各國、特別是緬北地區的熱門外語(吳應輝2019),緬語也成為我國面向東南亞和太平洋縱深發展的戰略外語(沈騎2016)。因此,提高中緬邊境地區漢、緬雙語能力不但有助于實現個人的職業發展,還能有助于整合語言資源、實現中國與鄰國區域經濟一體化的發展模式。

五、結語

本文以中緬最大的陸路貿易口岸瑞麗市為田野調查地點,以語言政治經濟學為理論指導,分析和討論不同語言背景的緬籍流動人員在華職業特征和發展路徑,在此研究基礎上得出以下三方面的啟示。

(一)實施邊疆脫貧攻堅的語言治理方案

在全球化人口流動的新形勢和我國“一帶一路”倡議實施背景下,邊疆不再是傳統觀念中政治邊緣、文化落后的地帶,而是我國面向鄰國的前沿陣地,是與鄰國社會文化交流的中心,是實現國家利益,經濟發展的戰略空間(許建英2018)。語言既是國家治理體系的重要組成部分(王春輝2020),也是全球治理的重要戰略資源(沈騎,趙丹2020)。在我國邊疆地區,語言是實現我國與鄰國經濟文化交流的媒介,是實現鄰國流動人員在華生存和發展的資本,因此樹立邊疆地區的語言資源觀、構建以漢語為驅動的多語發展模式是邊疆語言治理的新方向。

隨著我國工業化、城市化和現代化的快速發展,大量西部勞動力向東部沿海大城市轉移,導致我國邊疆地區年輕勞動力人口不斷減少,邊境農村經濟發展滯后,空心化現象較為嚴重(易遠宏2015;王春榮,樸今海2015)。邊疆地區的空心化嚴重制約當地經濟社會發展,如何破解人口資源匱乏是邊疆地區脫貧攻堅的重要任務。近年來隨著我國綜合國力的增強,大量年輕外籍流動人口不斷流向我國邊境地區,因此,提供有效的語言服務既可以幫助外籍流動人口實現個人脫貧,又能優化邊疆地區產業結構,緩解西部邊疆地區老齡化和勞動力缺乏的問題。

(二)構建邊境漢語國際教育的新模式

中國成為全球第二大經濟實體后,中華文化對外傳播方式與交流方式也正在發生巨大變化。長期以來,我國漢語國際教育以孔子學院和海外華僑華人為傳播主體(吳應輝2016,2019)。隨著我國“一帶一路”建設的推進,漢語的國際通用價值逐漸得到周邊鄰國各民族的認可。以緬甸為例,中國與緬甸有2000多公里的邊界線,在與中國接壤的緬北地區,漢語已逐漸成為比英語更有經濟價值的外語(Li,Ai & Zhang 2019)。民間非正式的漢語學習方式逐漸在鄰國邊境地區興起,無論是媒體傳播方式還是社會語言景觀呈現,漢語已在緬北地區的語言生活中占據重要位置。此外,漢語逐漸成為緬北青少年教育和就業流動的硬通貨。在此背景下,民間的漢語學習方式已形成跨越國界的漢語國際教育新模式。

在全球化背景下,我國邊境地區已成為多元文化交匯的“中間地帶”(喬綱2018),漢語成為連接中國和鄰國的紐帶,我國邊境地區逐漸成為漢語國際教育發展探索的新空間。自下而上的漢語學習方式逐漸成為緬籍流動人口適應當地生活、提高就業前景的有效路徑。通過在不同行業里從事不同職位的工作,邊境地區漢語國際教育模式正出現多樣化、多種需求的發展路徑,形成自發性的、非政府組織的、跨越國界的人與社會的交流網絡和文化新邊疆。

(三)推進邊境地區國際化,為我國的“一帶一路”建設提供新的研究視角

我國的“一帶一路”倡議其實質是肯定全球化,強調互聯互通,構建人類命運共同體。語言是實現“民心相通”的必要條件(李宇明2018),本文以語言作為職業發展的資本視角,解析在華緬籍流動人員如何通過語言能力實現個人的經濟資本和社會資本的轉變,揭示自下而上的全球化流動過程中的個體行動策略與選擇,為邊境地區跨境群體提供個人發展的社會空間,推進我國邊境地區現代化和國際化進程。

以往我國對邊境地區的研究聚焦在安全與醫療方面。在“一帶一路”建設背景下,邊境地區出現了良好的經濟發展態勢。以漢語為驅動的多語能力發展路徑可以有效減緩和消除邊境地區流動人口的貧困問題,維護我國邊境地區的長治久安和區域繁榮,為我國探索與鄰國和睦相處,構建命運共同體提供新的研究范式。

無論是在我國語言扶貧語境下,還是我國面向鄰國的“一帶一路”建設大背景下,中緬邊境地區對當地人口語言能力的需求與我國其他地區特別是內陸沿海城市有較大區別。中緬邊境兩側有100多萬的世居跨境少數民族,還有移居緬甸邊境的10萬漢族,邊境多民族聚集地區的融合發展需要對當地的語言生活開展深入的民族志調查,提出精準、有效的語言規劃和語言扶貧政策。如今中國經濟的快速發展,我國邊境地區急需大量勞動力,而緬甸的年輕勞動力是我國西南地區生產建設理想的勞動力資源。中國作為緬甸第一大貿易投資國,漢語能力不但是來華緬籍流動人口實現生存和發展的資本,也是分享第二大經濟實體發展紅利的外語資本,以漢語為主導的多語能力培養模式是我國面向緬甸睦鄰友好、互利共贏的語言發展戰略。由于時間和條件有限,本文只涉及中緬邊境的一所城市,中國與14個陸路國家相鄰,期待未來有更多的研究涉及其他邊境地區跨境人口的語言和發展,構建邊境地區融合發展的語言戰略。

參考文獻

卞成林,劉金林,陽柳艷 2019 《中越邊境居民語言能力與經濟收入關系研究:以廣西東興市為例》,《語言戰略研究》第1期。

戴慶廈 2014 《跨境語言研究的歷史與現狀》,《語言文字應用》第2期。

董潔 2016 《“城市新移民”的語言身份認同:民族志研究案例》,《語言戰略研究》第1期。

董潔 2019 《家庭中的“聲音”:海外華人家庭語言規劃案例二則》,《語言戰略研究》第2期。

李宇明?2018 《“一帶一路”語言鋪路》,《光明日報》8月12日第12版。

魯剛 2006 《中緬邊境沿線地區的跨國人口流動》,《云南民族大學學報(哲學社會科學版)》第6期。

孟姿君?2016 《瑞麗地區緬籍人群生活現狀調查及管理思考》,《保山學院學報》第1期。

喬綱 2018 《“一帶一路”背景下的“文化邊疆”》,《湖北民族學院學報(哲學社會科學版)》第5期。

沈騎?2016 《“一帶一路”建設中的語言安全戰略》,《語言戰略研究》第2期。

沈騎,趙丹 2020 《全球治理視域下的國家語言能力規劃》,《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》第3期。

田素慶?2017 《中緬邊境城鎮緬甸籍人員生計方式與生活空間——基于云南瑞麗的調查》,《民族學刊》第1期。

王春輝 2020 《論語言與國家治理》,《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》第3期。

王春榮,樸今海?2015 《跨國人口流動浪潮下的邊境農村空心化》,《滿族研究》第3期。

王海蘭?2019 《國內經濟學視角語言與貧困研究的現狀與思考》,《語言戰略研究》第1期。

魏下海,陳思宇,黎嘉輝 2016 《方言技能與流動人口的創業選擇》,《中國人口科學》第6期。

吳應輝 2016 《漢語國際教育面臨的若干理論與實踐問題》.《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》第1期。

吳應輝?2019 《東南亞漢語教學研究》,《國際漢語教育(中英文)》第2期。

武小軍 2015 《新生代流動人口的語言選擇與變化》,《語言教學與研究》第3期。

武小軍,樊潔?2012 《交際空間與話語選擇——流動人口在務工遷入地語言實態調查》,《語言文字應用》第4期。

許建英 2018 《“一帶一路”倡議與中國新邊疆觀》,《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》第5期。

易遠宏 2015 《農村空心化趨勢的資本視角研究》,廣州:世界圖書出版社。

英吉卓瑪,張俊豪 2016 《語言經濟學視角下藏族大學畢業生藏漢雙語水平與收入的相關性研究——以青海省T縣藏族大學畢業生為例》,《民族教育研究》第3期。

俞瑋奇?2019 《我國流動人口語言狀況的區域特征及其影響因素研究》,《語言文字應用》第3期。

張家忠?2014 《瑞麗市外籍流動人口的特點》,《湖北警官學院學報》第1期。

張靜?2013 《法治視野下緬籍務工人員的管理和服務》,《法制與社會》第35期。

趙穎?2016 《語言能力對勞動者收入貢獻的測度分析》,《經濟學動態》第1期。

鐘智翔?2019 《緬甸與“一帶一路"建設》,昆明:云南大學學術講座。

Barakos, E. & C. Selleck. 2019. Elite multilingualism: discourses, practices, and debates.Journal of Multilingual and Multicul-tural Development40(5), 361-374.

Blommaert, J. 2008.Grassroots Literacy: Writing, Identity and Voice in Central Africa. London: Routledge.

Bourdieu, P. 1986.The forms of capital. In Richardson, J. F. (ed.),Handbook of Theory and Research for the Sociology of Edu-cation.New York: Greenwood Press.

Bourdieu, P. 1991.Language and Symbolic Power. Cambridge,MA: Harvard University Press·

Buckingham, L. 2016.Language, Identity and Education。n the Arabic Peninsula: Bilingual Policies in a Multilingual Context.Bristol: Multilingual Matters.

Erling, E., Q. H. Chowdhury, M. Solly, et al. 2019. “Successfill” migration, (English) language skills and global inequality: Thecase of Bangladeshi migrants to the Middle East.Multilingua38(3), 253-281.

Han, H. 2013 ·?Individual grassroots multilingualism in Africa Town in Guangzhou: The role of states in globalization.Interna-tional Multilingual Research Journal7(1), 83-97.

Heller, M. 2007. Bilingualism as ideology and practice. In M. Heller (ed.),Bilingualism: A Social Approach. HampshireNewYork: Palgrave, 1-22.

Heller, M. 2010. The commodification of language. Annual Review of Anthropology 39(1), 101-114.

Krippendorff, K. & M. A. Bock. 2009. The Content Analysis Reader. London: Sage.

Li, J. 2017. Social reproduction and migrant education: A critical sociolinguistic ethnography of Burmese studentslearning ex-periences at a border high school in China. PhD Thesis, Macquarie University.

Li, J. 2020. Transnational migrant students between inclusive discourses and exclusionary practices·?Multinlingua: Journal ofCross-Cultural and Interlanguage ConvmimcatioTi 39(2), 193-212·

Li, J., B. Ai & J. Zhang. 2019. Negotiating language ideologies in learning Putonghua: Myanmar ethnic minority students,per-spectives。n multilingual practices in a borderland school. Journal of Multilingual and Mulhculfural Development, 1—14.Accessed at https://doi.org/10.1080/01434632.2019.1678628.

Lorente, P. 2017. Scripts of Servitude: Language, Labor Migration and Transnational Domestic Work. Bristol: MultilingualMatters.

Omoniyi, T. 2004. The Sociolinguistics of Borderlands: Two Nations,。ne Convmimty. Trenton NJ: Africa World Press.

Piller, I. 2016. Language and Migration. London: Routledge.

Piller, I. & J. Lising. 2014. Language, employment, and settlement: Temporary meat workers in Australia. Multilingua: Journalof Cross-Cultural and Interlanguage Comimimcation 33(1/2), 35-59.

Polanco, G. & S. Zell. 2017. English as a border-drawing matter: Language and the regulation of migrant service worker mobil-ity in international labor markets. Journal of International Migration and Integration 18(1), 267-289.

Rampton, 2006. Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press.

責任編輯:韓暢