大牛地氣田奧陶系風化殼暫堵體積酸壓技術探索

摘 要:大牛地氣田下古生界奧陶系風化殼氣藏經過幾年的評價和先導試驗,采用復合加砂體積酸壓工藝取得了較好的效果,但仍面臨高產穩產難的問題。參考國內外非常規氣藏體積改造的設計理念,對風化殼儲層體積縫網形成的可行性進行了分析,從儲層脆性,天然裂縫發育條件,水平兩向主應力差異三個角度分析了體積改造的優勢和局限性。數值模擬研究表明,體積裂縫的形成可大幅提高單井產量和累計產量,但較大的水平應力差大大限制了復雜裂縫的形成,為了降低該影響,可采用縫內暫堵+段間暫堵,配套低粘度滑溜水與加砂酸壓工藝,盡可能的激活天然裂縫這一有利因素,增大改造體積和裂縫導流能力。文中介紹了兩種截然不同的的暫堵體積壓裂設計思路,并基于壓后曲線對暫堵效果進行了分析,為鄂爾多斯盆地奧陶系風化殼儲層獲得更好的增產效果提供技術儲備。

關鍵詞:縫內暫堵;段內暫堵;體積酸壓;致密碳酸鹽巖;鄂爾多斯盆地

0 引言

中國非常規天然氣儲量豐富,主要集中在鄂爾多斯盆地、塔里木盆地與四川盆地。隨著美國非常規天然氣勘探開發取得重大突破,國內借鑒其技術思路與改造手段也取得了較好的效果。中石化華北油氣分公司已對致密碳酸鹽巖油氣藏進行了體積酸壓先導試驗,用大排量、大液量的復合加砂工藝創建具有一定導流能力的復雜酸蝕裂縫網絡,部分井體積酸壓改造效果明顯。本文以大牛地氣田下古生界奧陶系風化殼氣藏為研究對象,運用力學實驗、掃描電鏡、數值模擬等手段,對縫網形成的可行性進行了分析。利用縫內暫堵的手段,提高縫內凈壓力,促使更多的天然裂縫開啟、改造,達到增大改造體積的目的。采用了暫堵體積酸壓與純水力體積壓裂兩種技術路線,完成2口水平井的現場試驗,為鄂爾多斯盆地奧陶系風化殼儲層獲得更好的增產效果提供技術儲備和優化依據。

1 暫堵體積酸壓(壓裂)增產機理研究

1.1 暫堵酸壓增產原理

段間暫堵是在段內多簇射孔完井或裸眼完井條件下,通過對裂縫縫口的暫堵,實現單段內多條裂縫的形成與延伸。縫內暫堵原理則通過暫堵裂縫端部或中部,限制裂縫延伸提高縫內凈壓力,促進裂縫轉向形成復雜縫,從而提高改造體積。

1.2 大物模實驗結果

段間暫堵實驗:均質水泥巖心,先泵入壓裂液,再泵入顆粒+纖維的壓裂液,裸眼井段長2cm。封堵縫口后,裂縫方向發生了偏轉。

縫內暫堵實驗:天然露頭巖心,先泵入壓裂液,再泵入混有纖維0.7%(1mm)的壓裂液,裸眼井段長5cm。加入纖維暫堵后,改造到的天然裂縫大幅增加。由大物模實驗可知,增加暫堵后會改變裂縫走向,縫內暫堵可增加裂縫復雜程度。

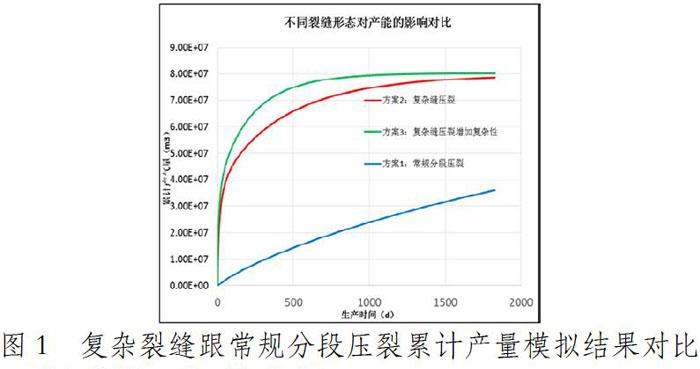

1.3 復雜縫網數值模擬結果

根據風化殼馬五5儲層數據,采用CMG軟件建立含天然裂縫的雙孔/雙滲碳酸鹽儲層壓裂模型。模型正中間第三層布置一口生產井,在整個水平段全部射孔模擬裸眼完井。

方案1為常規的主縫分段壓裂,方案2增加了2級裂縫,方案3增加了2級和3級裂縫,模擬結果表明,增加復雜性的裂縫系統,改善滲流明顯,能夠使累計產量提高2-3倍。

2 縫網形成的可行性分析

頁巖儲層體積壓裂改造的經驗表明,巖石脆性特征、天然裂縫發育狀況、地層水平主應力差等儲層地質條件決定著體積改造能否形成復雜裂縫網絡。僅用巖石脆性來表征儲層的可壓裂性并不完全準確,為了克服這一缺陷,Altindag等提出用巖石的斷裂韌性與巖石脆性指數一起來評價儲層的可壓裂性,且應用效果較好。因此,筆者采用巖石礦物脆性、力學脆性、應力應變曲線綜合分析評價儲層的可壓裂性,同時,從儲層天然裂縫發育狀況、地層水平主應力差2個方面分別來分析致密碳酸鹽巖氣藏實施體積酸壓的可行性。

2.1 風化殼儲層脆性及可壓性

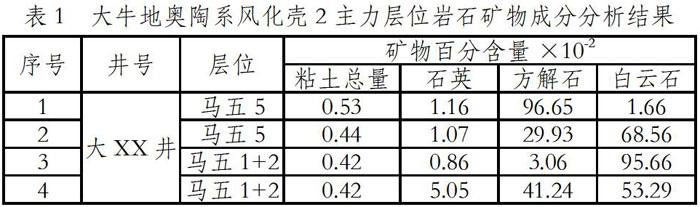

2.1.1 礦物脆性指數

最初在評價頁巖脆性時只將石英看做是脆性礦物,但經長期觀察白云石含量增加會導致頁巖脆性提高,方解石也具有相似規律。根據全巖定量分析結果所示,大牛地奧陶系風化殼儲層以白云石和方解石為主,粘土含量較低,從礦物成分的角度看具有良好的脆性。

2.1.2 力學脆性指數

單純通過礦物含量評價脆性指數并不可靠,Rickman等人介紹過巖石物理性質在改造設計優化中的應用,提出了用楊氏模量和泊松比來計算巖石脆性指數的方法,楊氏模量越高、泊松比越低,巖石的脆性越強,在壓裂過程中越容易形成復雜的裂縫,并認為脆性指數B>40時,巖石是脆性的;脆性指數B>60時,巖石脆性很強。本文采用該方法進行計算,大部分風化殼儲層的脆性指數范圍在0.4-0.5間,屬于多縫到縫網的過度區域,力學脆性指數較好。

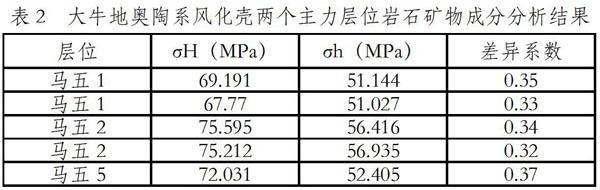

2.2 水平兩向應力差異

馬五5段水平應力差19.6MPa,應力差異系數0.37,應力差異系數與應力差的絕對值均比較大。通過裂縫監測得到的裂縫形態趨于單一,僅形成了極少量的分支縫,裂縫并未發生較大的轉向。相比barnet頁巖復雜程度相差較遠,不利于形成復雜縫網。

為克服這一不利因素,采用縫內暫堵工藝,在裂縫長度達到優化要求后,封堵裂縫端部,限制裂縫延伸,從而提高縫內凈壓力,開啟天然裂縫。

2.3 天然裂縫發育情況

綜合來看,發育天然裂縫是大牛地奧陶系風化殼儲層實施體積酸壓的核心因素。馬五5儲層較厚,同時天然裂縫較發育,最適合進行暫堵體積酸壓;馬五1+2層因儲層較薄適應性一般,但仍然可以利用其發育的天然裂縫增加裂縫的復雜性。

3 體積改造設計思路

針對大牛地儲層地質特征,提出了以“復雜縫、深穿透、高導流”為主體的擴大酸壓改造體積的增產思路。利用縫內暫堵工藝提高縫內凈壓力,段間暫堵在機械封隔的基礎上進一步縮短段間距;利用低粘滑溜水提高穿透力;提高加酸排量增加非均勻刻蝕,組合粒徑支撐劑提高導流能力,交替注入提高酸液效率,各項技術組合以增加改造體積為目的。

DPF-2X3井與DPF-2X5井的改造思路都是以增加改造體積為目的,但采取了兩種極端的實現手段,前者選擇了用酸改造天然裂縫,同時采用縫內暫堵工藝,后者則基本沿用頁巖氣的設計工藝,完全依靠滑溜水與小粒徑支撐劑改善天然裂縫的導流能力,同時采用了縫內暫堵+段間暫堵的復合工藝。

3.1 縫內暫堵體積酸壓設計思路(以DPF-2X3為例)

3.1.1 整體設計思路

①采用了主縫--交替注酸改造支縫--交聯液加砂的三階段泵注程序,前置液造縫降溫降低酸巖反應速率,增加主裂縫縫長;酸蝕階段縫內暫堵--縫內轉向提高酸液效率和裂縫復雜性;②采用可鉆橋塞分段工藝,大排量大液量進行施工,施工參數--提高凈壓力,根據數值模擬結果選取較優的施工參數;③對酸壓溶蝕段進行多段塞(脈沖)式低濃度加砂支撐裂縫。

3.1.2 針對性設計優化

①針對難破裂的灰色含灰云巖及灰色灰云巖段:采用前置酸預處理降低近井筒破裂壓力;針對高泥質含量段裂縫較窄的現象采用多級段塞打磨裂縫壁面,同時前置液造縫形成一定長度的裂縫,再利用酸液及暫堵劑暫堵工藝形成復雜裂縫;②針對灰色灰云巖及灰色含灰云巖儲層段:采用多級注入工藝提高有效裂縫長度,再利用支撐劑充填裂縫提高裂縫導流能力;③針對灰色白云巖儲層段:增加砂比。

3.2 復合暫堵體積壓裂設計思路(以DPF-2X5為例)

3.2.1 整體設計思路

①設計采用體積縫網壓裂理念充分改造儲層:膠液造主縫--滑溜水溝通支縫--加砂的三階段泵注程序;②選擇可鉆橋塞+多簇射孔工藝,根據應力分布優選多簇(8段16簇)射孔段,采用大排量施工;③在前置液階段采用高粘低傷害壓裂液(全懸浮壓裂液)造主縫、低粘液體(滑溜水)造支縫,攜砂液階段采用組合粒徑支撐劑有效充填不同尺度裂縫。最終形成“魚骨”狀高導流裂縫網絡體系,最大程度提高壓裂改造體積。

3.2.2 “一段一策”針對性設計優化

①針對全烴顯示高的層段采用縫內暫堵(暫堵劑)+縫口暫堵(暫堵球)工藝;②對顯示相對較差的層段采用縫內暫堵工藝促使裂縫轉向。

4 縫內暫堵與段間暫堵效果評估

4.1 縫內暫堵效果

DPF-2X3井酸液之間采用了纖維+暫堵劑復合暫堵轉向工藝,施工中采用人工方式在混砂車上添加暫堵材料。當暫堵材料達到地層并進入裂縫后,是施工壓裂急劇上升,暫堵壓力達到20MPa以上,暫堵后出現壓力突降的現象,判斷可能為縫高失控,或為壓開新縫,后期的延伸壓力改變明顯,但從濾失特征的變化來看,壓降斜率僅有微弱的變化,復雜程度提高有限。由于施工限壓,暫堵后造成施工困難,降低了后續暫堵劑加注速度,封堵壓力在4-8MPa左右,暫堵后延伸壓力明顯出現下降,認為天然裂縫得到了一定的開啟。

4.2 段間暫堵效果

DPF-2X5井采用了暫堵球進行段間暫堵,暫堵顆粒進行縫內暫堵。段間暫堵效果較差,暫堵后壓力上升不明顯,暫堵效果較差,未能起到增加復雜裂縫的作用。

5 結論

①大牛地奧陶系風化殼儲層巖石脆性較好,但水平兩向主應力差異系數和應力差絕對值都極大的限制了復雜裂縫的形成,因馬五5和馬五1+2儲層發育天然裂縫,對儲層的滲透率改善較明顯,通過暫堵酸壓提高縫內凈壓力,讓更多天然裂縫開啟并加以改造是形成體積縫網的關鍵因素,該工藝選井時一定要選擇天然裂縫發育的區域和壓裂段;②通過儲層厚度和天然裂縫發育程度來看,大牛地風化殼儲層馬五5段更為適合暫堵體積壓裂,馬五1+2儲層也可利用暫堵提高裂縫復雜程度,但縫高延伸過大會導致無效改造體積較大;③暫堵顆粒+暫堵纖維的組合式暫堵效果最好,現場試驗暫堵壓力能夠達到20MPa以上,而用暫堵球進行段間暫堵的效果較差;④地質顯示較差,風化殼剝蝕嚴重是造成DPF-2X3、DPF-2X5低效的原因之一,另外回插管柱封隔器的壓力限制導致了暫堵后,凈壓力無法得到大幅度的提升,裂縫復雜程度未達到理想狀態,完井方式需進一步優化。

參考文獻:

[1]王南,裴玲,雷丹鳳,等.中國非常規天然氣資源分布及開發現狀[J].油氣地質與采收率,2015,22(1):26-31.

[2]Bruner K R,Smosna R.A comparative study of the MississippianBarnett Shale,Fort Worth Basin,and Devonian Marcellus Shale[R].Appalachian Basin:Technical Report DOE/NETL- 2011/1478,National Energy Technology Laboratory(NETL)for TheUnited States Department of Energy,2011.

[3]Altindag R.Assessment of some brittleness indexes in rock-drilling efficiency[J].Rock Mechanics and Rock Engineering,2010,43(3):361-370.

[4]Jin X,Shah S N,Roegiers J C,et al.An integrated petrophysicsand geomechanics approach for fracability evaluation in shale reservoirs[J].SPEJ,2015,20(3):518-526.

[5]Rickman R,Mullen M J,Petre J E,et al.A practical use of shale petrophysics for stimulation design optimization:All shale plays are not clones of the Barnett Shale[C].SPE Annual Technical Conference and Exhibition,21-24 September 2008,Denver,USA.

作者簡介:

李嘉瑞(1987- ),男,陜西渭南人,碩士研究生,助理研究員,現從事儲層改造及測試技術研究工作。