高速列車齒輪傳動系統對列車動態特性的影響研究

鄧曉宇 羅吉 夏源

【摘 ?要】為研究高速列車齒輪傳動系統對列車動態特性的影響,基于多體動力學分析軟件SIMPACK建立了國內某型高速動車組列車動車的動力學模型,并在模型中對車輛的齒輪傳動系統進行了精確建模,通過仿真計算,比較分析了不考慮齒輪傳動系統以及考慮齒輪傳動系統及齒輪嚙合力后高速列車動態響應特性的變化情況。

【關鍵詞】高速列車;齒輪傳動系統;齒輪嚙合力;動態特性

【中圖分類號】U270 ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

導論

高速列車齒輪傳動系統作為車輛的關鍵零部件,主要負責將牽引電機的動力傳遞給輪對,對列車安全運行起到至關重要的作用。隨著我國列車運營速度的不斷提高,其齒輪傳動系統的運行環境愈發惡劣,系統長期受到由齒輪嚙合產生的剛度激勵、誤差激勵、嚙合沖擊激勵等內部激勵作用。此外,區別于傳統機械領域的齒輪系統,高速列車齒輪傳動系統還將受到由軌道不平順引、輪軌沖擊、車輪缺陷等引起的外部激勵,使其振動特性變得異常復雜,故障概率相對較大,我國高速列車在使用過程中就出現過齒輪異常磨耗、箱體裂紋,軸承溫度過高等故障。因此,對列車齒輪傳動系統的動態特性研究具有工程實際意義。

1.模型建立

1.1車輛多剛體模型

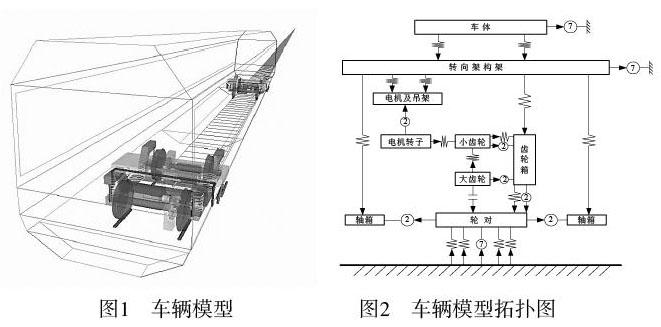

利用多體動力學軟件SIMPACK建立了考慮齒輪傳動系統的高速列車動車動力學模型[1-3],如圖1所示。模型包括車體、構架、輪對、電機、齒輪箱、大小齒輪和軸箱轉臂等31個剛體,其中,電機通過架懸方式安裝在構架上。車體、構架、電機各有6個自由度,每個軸箱轉臂各有一個自由度,輪對有4個獨立自由度,其中輪對的沉浮和側滾自由度由輪軌非線性接觸幾何關系約束。輪對和構架采用轉臂節點定位,并配有一系垂向彈簧和液壓減振器,同時車體和構架之間除空氣彈簧以外還有橫向減振器、橫向止擋、牽引拉桿以及抗側滾扭桿等,并考慮其中的非線性因素[4],其拓撲關系如圖2所示。

車輛模型的齒輪箱箱體一端通過旋轉鉸接于輪對上,另一端懸掛于構架上,有一個繞橫向的旋轉自由度。高速列車齒輪傳動為斜齒輪單級傳動,大齒輪與輪對通過約束固結,小齒輪輪軸與電機剛性連接,大小齒各有一個繞橫向旋轉自由度,齒輪的內部嚙合特性以225號力元的形式施加于大小齒輪之間,該力元特性由齒輪參數決定[5]。

2.仿真分析

分別建立上述考慮齒輪傳動系統的動車整車動力學模型與不考慮齒輪傳動系統的拖車整車動力學模型,兩種模型除了是否包含齒輪傳動系統之外其它完全一樣。車輛模型分別以250km/h的速度,通過相同的帶有京津軌道不平順作用的平直軌道,分別得到車輛車體、構架、齒輪箱體的振動響應如圖3所示。

圖3中分別是動車與拖車模型中的車體振動橫向以及垂向振動加速度時域圖,由圖可以看出車輛的振動加速度基本一致,可見是否考慮齒輪傳動系統對車體的振動特性影響并不大,所以在進行一般性的針對車體振動來進行評價的動力學分析如車體平穩性,舒適性以及車體最大加速度限制等計算時可以不用考慮車輛齒輪傳動系統的影響,直接建立高速列車拖車模型也可以滿足計算要求。

圖4中(a)、(b)是動車與拖車模型中構架的振動時域特性圖,由圖4(a)可以看出動車構架橫向振動加速度相對于拖車稍大,但區別并不明顯,而從圖4(b)中可以看到動車的構架垂向加速度值可達到拖車的2倍左右。這是因為輪齒嚙合力會對與齒輪系統連接的輪軸與構架產生較大的影響,而且根據列車齒輪相對于車輛的布置而言,齒輪嚙合的周向力方向實際就是構架的垂向方向。而高速列車齒輪傳動系統采用斜齒輪傳動,其嚙合力會沿齒輪軸向產生分力,其軸向分力的方向則與構架的橫向方向相同,所以嚙合力對構架的橫向及垂向振動有明顯影響,且對垂向振動的影響更大。

上述結論同樣適用于分析齒輪箱箱體振動,同樣是動車,考慮齒輪嚙合剛度后的齒輪箱垂向振動幅值是不考慮齒輪嚙合特性箱體垂向幅值的3倍左右,如圖4(c)和圖4(d)所示。

3.結論

(1)是否考慮齒輪傳動系統對車體的振動特性影響并不大,所以在精度要求不高的車體振動分析時可以不用考慮車輛齒輪傳動系統的影響。

(2)考慮齒輪傳動系統后,對構架橫向振動影響較小,而對構架垂向振動幅值影響較大,其振動幅值增大為不考慮齒輪傳動系統時的2倍左右。

(3)考慮齒輪嚙合剛度激勵后,齒輪箱箱體的橫向振動幅值小幅增大,而垂向振動幅值增大為不考慮齒輪嚙合時的3倍左右。

參考文獻:

[1]王福天.車輛系統動力學[M]. 第2版.北京:中國鐵道出版社,1994.

[2]繆炳榮,方向華,傅秀通.SIMPACK動力學分析基礎教程.[M]成都:西南交通大學,2008.

[3]繆炳榮,肖守訥,金鼎昌.應用SIMPACK對復雜機車多體系統建模與分析方法的研究[J].機械科學與技術,2006,7(25):813-816

[4]張衛華. 動車組總體與轉向架[M]. 北京:中國鐵道出版社,2011.

[5]黃冠華,張衛華,付永佩,等. 高速列車齒輪傳動系統參數振動穩定性[J]. 西南交通大學學報,2014,49(6):1010-1015.