小切口切除術治療闌尾炎68例臨床觀察

李巖

(濱州市人民醫院,山東 濱州,256610)

眾所周知,闌尾炎是日常生活中常見的一種疾病,屬于一種外科疾病,在臨床上的主要表現包括轉移性腹部疼痛、體溫高和嘔吐等,以往的治療方法為傳統闌尾切除手術方法,但該中方法存在一些不足,所以近幾年在該治療方法基礎上研發出了新的治療方法——小切口闌尾切除術,具有顯著的治療效果[1]。對此,本文作者以自己所在醫院的68例闌尾炎患者為研究對象,探討 了小切口切除術治療闌尾炎的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2018年6月~2019年6月闌尾炎患者68例,隨機分文對照組與觀察組,每組各34例。觀察組34例患者中有22例為男性,有12例為女性;年齡為19~66歲,平均年齡為(37.68±3.54)歲;病例類型:急性單純性闌尾炎患者為20例,急性化膿性闌尾炎患者為14例。對照組34例患者中有21例為男性,有13例為女性;年齡為20~68歲,平均年齡為 (39.21±5.32)歲;病例類型:急性單純性闌尾炎患者為21例,急性化膿性闌尾炎患者為13例。2組患者的性別、年齡及病例類型均具有可比性,但無統計學意義(P>0.05)。

1.2 治療方法 對照組:給予傳統闌尾切除手術治療,手術中麻醉處理方式為硬膜外麻醉方式,切口長度一般控制在5~8cm的范圍內,縫合的線為4號四線。觀察組:給予小切口闌尾切除術后治療,治療如下:①術前要對患者的身體狀況進行減產,如血壓、血糖等指標,并檢測患者的耐受情況,然后進行硬膜外麻醉處理,具體的麻醉處理是指先用硬膜外穿刺針對患者進行L1-L2間隙穿刺,待穿刺完成后便向患者的硬膜內注入標準為3~5ml/0.2%的布比卡因,對于疼痛程度或難以忍耐的患者,在手術過程中還需要適量增加布比卡因[2]。②手術醫護人員應提前做好手術準備,如準備好手術中需要的消毒鋪巾等,并讓患者平臥在手術臺上,然后找準術后位置(小切口手術位置),進行手術時,切開長度的控制范圍應在2~4cm之間[2-3]。③待患者患部切開后,需要在患者皮下組織進行腹膜牽開,使用到的手術工具甲狀腺鉤,然后利用組織鉗推開大網膜和小腸,找出闌尾的準確位置個,接著將闌尾提出到切口外并進行切除,如果患者切口在手術中出現膿液或穿孔現象,則需要使用小吸管清理患者腹腔膿液并進行有效縫合。④切除后進行縫合的方式為荷包縫合,依次縫合腹膜、腹內斜肌、腹橫肌和腹外肌腱膜,縫合的線為4號線。

1.3 觀察指標 手術切口長度、術后恢復時間和術后并發癥發生率。

1.4 統計學分析 采用SPSS20.0軟件包對數據進行分析處理,采用x2和t檢驗計數和計量資料,用(%)和(±s)表示,顯著差異且有統計學意義用P<0.05來表示。

2 結果

2.1 觀察組與對照組切口長度和術后恢復時間對比 觀察組患者經小切口闌尾切除手術治療后的切開長度和術后恢復時間分別為(3.21±0.06)cm、(3.57±1.12)d,明顯低于對照組[(6.64±0.15)cm、(5.88±1.39)d],顯著差異,有統計學意義(P<0.05),詳見表 1。

表1 觀察組與對照組切口長度和術后恢復時間對比(±s)

表1 觀察組與對照組切口長度和術后恢復時間對比(±s)

組別 例數 手術切口長度/cm 術后恢復時間/d觀察組對照組t P 34 34 3.21±0.06 5.46±0.11 97.26.4 0.0000 3.57±1.12 5.88±1.39 7.5456 0.0000

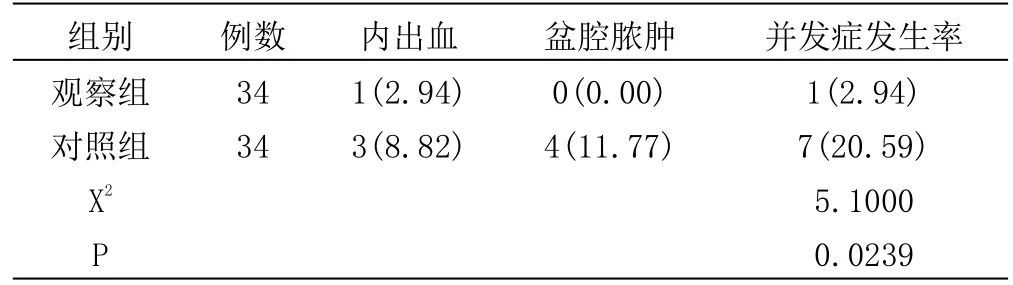

2.2 觀察組與對照組術后并發癥發生率對比 觀察組患者經小切口闌尾切除術治療后的并發癥發生率為2.94%,明顯低于對照組經傳統闌尾切除術治療后的并發癥發生率(20.59%),顯著差異,有統計學意義(P<0.05),詳見表2。

表2 觀察組與對照組術后并發癥發生率對比[例(%)]

3 討論

闌尾炎按照嚴重程度可以分為急性和慢性闌尾炎,其中急性闌尾炎病發率高于慢性闌尾炎,是一種外科急腹癥,如果不及時進行有效治療,輕者加重病情,重者可導致死亡。傳統闌尾切除手術和小切口闌尾切除手術是闌尾炎的主要治療方法,但傳統闌尾切除手術與小切口闌尾切除術相比而言,其切開大,容易引發多種并發癥,并且不利于患者術后恢復,所以隨著醫療設備及技術的不斷發展,越來越多的外科醫生都選擇了小切口闌尾切除手術治療闌尾炎,以手段切口長度和術后恢復時間,最終降低術后并發癥發生率,提高闌尾炎治療效果[3]。

綜上所述,對闌尾炎患者進行小切口闌尾切除手術治療,能夠有效縮短切開長度、術后恢復時間和降低術后并發癥發生率,值得推廣。