窄帶成像內鏡下活檢術對扁桃體癌早期診斷的價值評估

李誼,岳瑋,邢培梅,胡浩磊

(解放軍聯勤保障部隊第九八八醫院 眼耳鼻喉科,河南 鄭州450042)

扁桃體癌是起源于口咽兩側壁扁桃體窩內的惡性腫瘤,其發病與長期炎癥刺激及吸煙喝酒有關,大量飲酒和長期吸煙可能是扁桃體癌重要的誘發因素[1-3]。扁桃體位置非常重要,是人體呼吸、消化系統關鍵通道的一部分,如何提高扁桃體癌的早期檢出率,是當前醫療界普遍關注的熱點。目前,扁桃體癌的術前診斷主要依靠常規活檢,但是在常規燈光照明下鉗取扁桃體可疑部位的適當組織行病理檢查(常規活檢術),檢出的假陰性率比較高,給臨床工作帶來很大的不便。筆者采用窄帶成像內鏡(narrow band imaging,NBI)下活檢術,臨床診斷效果較好。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2013年2月-2019年2月來我科就診的220例扁桃體病變患者。其中,良性病變患者120例(均為扁桃體肥大),年齡(17.9±5.1)歲,男65例,女55例,Ⅱ度肥大患者80例,Ⅲ度肥大患者40例,均為單側病變,60 例行NBI 下活檢術,60 例行常規活檢術;早期扁桃體癌患者100 例(均為單側病變),年齡(48.1±12.9)歲,男69 例,女31 例,50 例行NBI下活檢術,50例行常規活檢術。良性病變患者偶爾有咽部異物感、咽下疼痛、咽痛、口臭和頸部腫塊等癥狀;早期扁桃體癌患者常常有咽部異物感、咽下疼痛、咽痛、口臭和頸部腫塊等癥狀,另外早期扁桃體癌常伴有同側耳部放射痛、同側面部放射痛、出血、張口困難和吞咽困難等不適。全部受試者均經過病理學檢查診斷,本研究為臨床研究,無論良性病變或癌癥患者均選單側病變,本研究得到醫院倫理委員會的批準,所有接受檢查的患者均簽署知情同意書。

1.1.1 扁桃體良性病變納入標準扁桃體黏膜表面光滑,隆起明顯,局部增生肥大(Ⅱ度至Ⅲ度肥大),NBI 檢測未見黏膜下血管網或黏膜中間層血管的微血管改變,常規病理檢查排除扁桃體癌可能。

1.1.2 扁桃體癌早期病變納入標準扁桃體黏膜表面粗糙,扁桃體呈結節狀、菜花狀腫大或潰瘍狀,有出血、質硬,可侵及周圍組織,扁桃體常呈外突型,表面潰爛。NBI檢測有黏膜下血管網或黏膜中間層血管的微血管改變等,且常規病理檢查見癌細胞浸潤,早期無任何癥狀,隨病情進展可表現為咽部異物感和咽下疼痛,可放射到同側耳或面部,常合并有口臭、出血及張口困難。侵犯周圍組織,可出現吞咽困難及頸部淋巴結腫大。查體見一側扁桃體呈結節狀、菜花狀腫大或潰瘍狀,易出血、質硬,可侵及周圍組織,易向上侵犯頸部淋巴結[1-3]。

1.1.3 扁桃體癌T 分期T1期腫瘤最大徑≤2 cm;T2期腫瘤最大徑>2 cm 但≤4 cm;T3期腫瘤最大徑>4 cm;T4期腫瘤侵犯鄰近結構,如下頜骨、硬腭、鼻咽、翼內外肌、舌根和頸內動脈等[1-3]。

1.2 檢測方法

1.2.1 NBI 下活檢術嚴格按照NBI常規操作步驟對扁桃體病變進行檢查。采用日本奧林巴斯窄帶成像內鏡系統進行檢查,并在窄帶光譜成像的基礎上行活檢術[4]。患者取坐位,1%丁卡因/1∶1 000 腎上腺素溶液噴麻病變側扁桃體黏膜3次,動作輕柔,避免黏膜出血,以防止影響活組織鉗取。患者伸舌,術者左手持NBI 0°內鏡鏡體壓舌并照明定位,找到扁桃體黏膜病變處或黏膜下血管網或黏膜中間層血管的微血管改變處,并在窄帶光譜成像的基礎上行細針穿刺活檢。對可疑病灶活檢,活檢病理結果示扁桃體癌者為陽性,其余為陰性。

1.2.2 常規活檢術患者體位和噴麻方法同NBI下活檢術,左手用壓舌板壓舌,右手持活檢鉗,在常規燈光照明下用活檢鉗鉗取病變組織。活檢病理結果為扁桃體癌者為陽性,其余為陰性,做好記錄[5]。

1.3 統計學方法

采用SPSS 26.0 軟件行統計學分析,檢驗水準α=0.05,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩種方法早期診斷價值比較

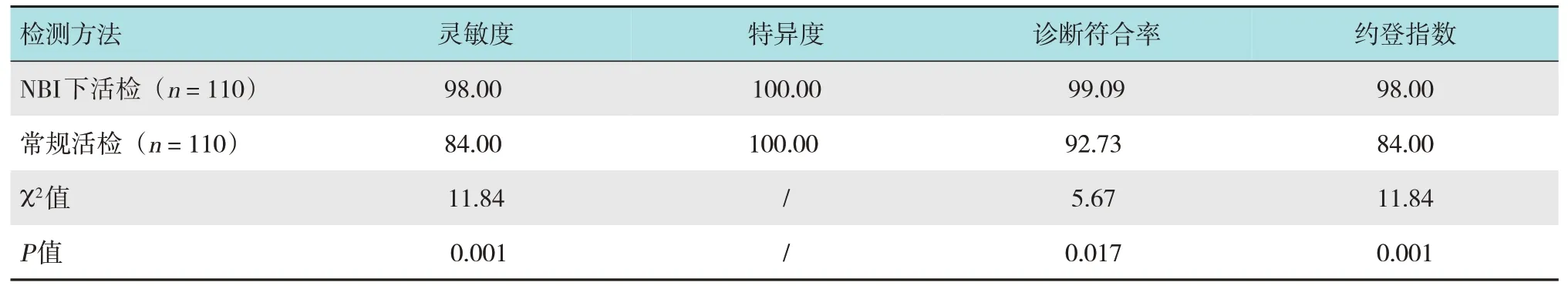

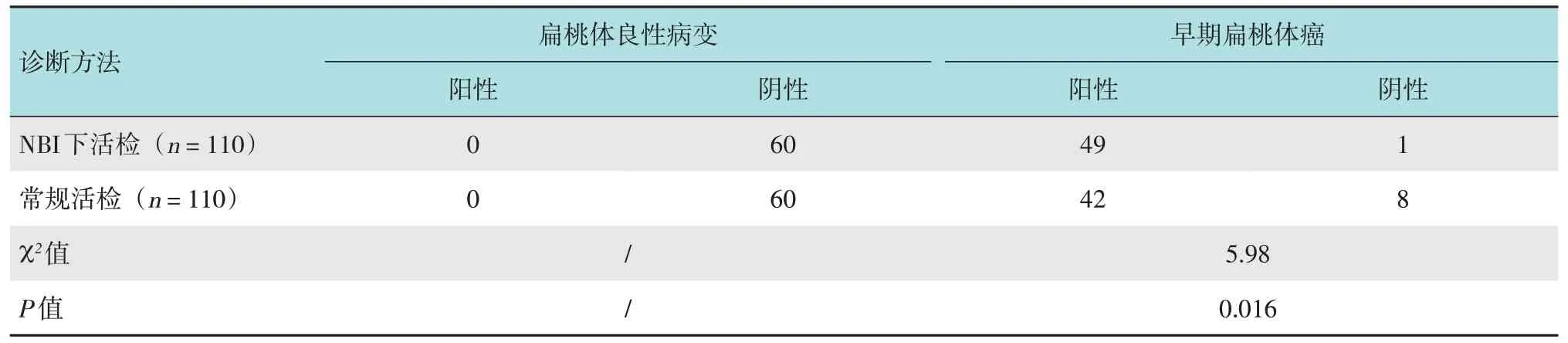

NBI下活檢術和常規活檢術檢測兩種病變的靈敏度分別為98.00%和84.00%;特異度分別為100.00%和100.00%;診斷符合率分別為99.09%和92.73%;約登指數分別為98.00%和84.00%。NBI 下活檢術和常規鼻內鏡下活檢術的基本特征比較,差異有統計學意義(靈敏度P=0.001;診斷符合率P=0.017;約登指數P=0.001)。兩種檢測方法的早期扁桃體癌診斷準確率比較,差異有統計學意義(χ2=5.98,P=0.016)。見表1和2。

表1 兩種檢測方法的基本特征比較 %Table1 Comparison of basic characteristics between the two methods %

表2 扁桃體良性病變和早期扁桃體癌的兩種方法診斷準確率比較 例Table2 Comparison of accuracy rate of two diagnostic methods for benign tonsillar lesions and early tonsillar carcinoma n

2.2 兩種檢測方法陽性預測值和陰性預測值比較

NBI 下活檢和常規活檢陽性預測值為100.00%和100.00%;NBI 下活檢和常規活檢陰性預測值為98.36%和88.24%。NBI 下活檢術和常規活檢術陰性預測值比較,差異有統計學意義(χ2= 8.65,P=0.003)。見表3。

表3 兩種檢測方法的陽性預測值和陰性預測值比較 %Table3 Comparison of positive predictive value and negative predictive value between the two methods %

3 討論

3.1 扁桃體癌

扁桃體癌占全身腫瘤的0.50%。好發于40歲以上男性,發病年齡為40~60 歲,男女比例為2.5∶1.0[1-3]。早期常無任何癥狀,隨病情進展可表現為咽部異物感和吞咽疼痛感,晚期咽痛明顯,吞咽時疼痛加劇,并可放射到同側耳部或面部;常有口臭、出血及張口困難等現象;侵犯周圍組織,可出現吞咽困難及頸部淋巴結腫大等癥征[1-3]。查體見患側扁桃體呈結節狀、菜花狀、潰瘍狀,易出血、質硬,可侵及周圍組織,常呈外突型,表面潰爛,癌細胞常向前后腭咽弓、軟腭及舌根等部位擴散,可向頸部淋巴結轉移,發生率60.00%~70.00%;亦可向遠處器官轉移,常見的遠處轉移器官是肺,其次分別為骨和肝等[1-3]。

3.2 扁桃體癌影像學檢查方法

臨床上扁桃體癌的檢查方法有磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)、CT 等影像學檢查,CT、MRI 檢查能早期顯示腫瘤的大小和范圍,但費用較高。CT檢查可顯示邊界不清、密度不均;增強后部分病例出現不均勻強化;扁桃體癌的CT 表現和正常扁桃體良性病變組織比較,差異較為明顯[2]。

3.3 常規活檢

常規活檢術是目前診斷扁桃體癌較好的標準[5-7],尤其是對黏膜表面粗糙、局部隆起以及色澤改變的病變區比較敏感,可對扁桃體局部隆起病變進行活檢,能提供客觀依據,但對黏膜表面光滑的黏膜下型癌的微小血管病變很難發現。因此,對黏膜下型、浸潤癌等較早、較小的診斷比較局限。

3.4 NBI檢測

采用日本奧林巴斯窄帶成像內鏡系統進行檢查。NBI內鏡下找到扁桃體黏膜隆起處或黏膜下血管網或黏膜中間層血管的微血管改變處,并在窄帶光譜成像的基礎上找到病變區行細針穿刺活檢[3-4,7]。此活檢目標明確,視野清晰,定位精準,靈敏度高、特異度高、約登指數大,這說明篩查實驗的效果好,真實性大。NBI原理如下:電子內鏡通常使用氙燈作為白光照明光源,光譜是由紅、綠、藍3種光組成,波長分別為605、540和415 nm,NBI檢測系統用窄帶濾光器代替了寬帶濾光器,經過濾光僅留下540和415 nm波長的綠色和藍色窄帶光波[3-4],不同窄帶光波穿透黏膜的深度是不同的,藍色波段(415 nm)穿透較淺,可用于黏膜下血管網的顯示,綠色波段(540 nm)穿透稍深,可用于中間層血管的顯示;由于黏膜內血液對藍、綠光吸收較強,使用不易擴散且能被血液吸收的綠/藍光波,就能增加黏膜上皮和黏膜下血管的對比度,黏膜下病變血管就能清晰顯示[8]。NBI 將普通白光過濾成藍光和綠光,黏膜組織顯示得更為清楚[8]。有研究[9-13]提出,NBI 可辨識微血管形態的變化,較常規內鏡具有更高的應用價值。司晉源等[14]研究得出,NBI 內鏡檢查具有更高的敏感度、特異度、診斷符合率及約登指數,且早期確診率明顯高于普通白光模式。

3.5 NBI下活檢與常規活檢比較

本研究比較NBI下活檢術和常規活檢術診斷早期扁桃體癌的臨床應用價值。NBI下活檢術和常規活檢術的靈敏度分別為98.00%和84.00%;特異度分別為100.00%和100.00%;診斷符合率分別為99.09%和92.73%;約登指數分別為98.00%和84.00%;NBI 下活檢術和常規鼻內鏡下活檢術的基本特征比較,差異有統計學意義(靈敏度P= 0.001;診斷符合率P=0.017;約登指數P=0.001)。NBI 下活檢和常規活檢陽性預測值為100.00%和100.00%;NBI 下活檢和常規活檢陰性預測值為98.36%和88.24%,兩種檢測方法的陰性預測值比較,差異有統計學意義(χ2=8.65,P=0.003),說明常規活檢容易漏診;兩種檢測方法的早期扁桃體癌診斷準確率比較,差異有統計學意義(χ2=5.98,P=0.016),說明NBI下活檢術對早期扁桃體癌的診斷有積極價值。

綜上所述,NBI 檢查光源好、視野好、定位好,它既能窺及黏膜全貌,又能根據黏膜表面突出顯示的微血管形態判斷病變性質,還能對黏膜下血管微小病變精準識別,為扁桃體癌早期診斷提供客觀依據[3,15]。因此,NBI 內鏡可用于扁桃體癌的篩查和早期診斷。