“互聯網+”背景下智慧養老服務的供需結構性研究

——以安徽省蚌埠市為例

杜樂歡 安徽財經大學統計與應用數學學院 郝雯靜 安徽財經大學工商管理學院

在現代經濟社會發展中,生育水平的降低和醫療條件的改善帶來日趨嚴峻的人口老齡化問題。根據第六次人口普查數據(2010),全國65 周歲及以上的人口數為1.18 億,到2019 年,65 周歲以上人口達1.58 億人,總人口比重進一步上升至11%,按此趨勢預計2024 年我國65 周歲及以上人口數將超2 億人。我國老齡人口基數大但養老資源緊缺,如平均每1000 位老人中可用的床位僅為27 張,遠低于發達國家平均水平。養老機構數量在2015 年之后增速緩慢,無法與日益增長的養老需求均衡配比。

由此“智慧養老”應運而生。其概念的提出始于2012 年全國老齡辦鼓勵探索智慧養老;2020 年,智慧養老已上升至國家戰略層面,并基本形成覆蓋全生命周期的智慧健康養老產業體系。智慧養老模式依托大數據分析技術和智能軟件等實時監測和數據分析,通過智能物業等為老年人提供高質量養老服務,基于大數據的“互聯網+養老”是解決養老供需不均衡的一大有效嘗試和可行路徑。

一、文獻綜述

國內學者對智慧養老探索不止。左美云[1]提出智慧養老(Smart care for the aged)是指利用網絡信息技術針對老人的日常生活、醫療保健、知識學習等方面提供產品服務,及時檢測信息進行預警處理,實現自主個性化的信息交互;張雷和韓永樂[2]提出國內常見的四種典型智慧養老分別是“統一化、標準化和全面化”智慧居家養老服務、“養老康復醫療一體化”智慧醫療養老服務、“平臺一站式、醫療專業化、管理酒店式、服務全方位”智慧機構養老服務和“四維模型(智能+、普惠+、生活+和生態+)”智慧城市養老服務。

國外對智慧養老的研究成果也十分顯著。Courtney[3]等使用定性和描述性的方法研究老年人對于智能家居醫療等技術的滿意度,并探索老年人護理退休社區的需求從而提出助力智慧化養老發展的有效措施;Douglas[4]等人由澳大利亞老年護理機構的案例描述carelink+,提出信息與通信技術支持下的社區老年護理服務整合的益處與建模價值。

本篇論文將以安徽蚌埠為例,在養老現狀基礎上從政府政策、社會效益、心理基礎等方面以“互聯網+”背景切入剖析養老產業發展環境,綜合比較傳統養老模式和智慧養老模式,從供需結構層次淺析養老結構均衡性,提出完善安徽省蚌埠市養老建設的建議。

二、當前社會養老模式及問題

(一)現有養老問題

1.供給主體單一,社會化程度不足

社會組織參與不足,家庭仍是養老主體。另外,各方在養老資源供給上仍未形成合力,養老服務社會化程度仍欠缺。政府應引導市場合理規范商業保險,支持社會助老志愿組織的建立,加強社區養老設施建設。

2.服務能力不足,低效供給泛濫

養老服務業現有服務人員大多為知識層級較低的女工,缺乏專業技術人才,僅滿足老年人日常生活基本需求,在心理疏導和精神關心層面嚴重不夠,整體養老服務不佳。此外工作待遇不高、社會地位低下等使得養老從業人員工作熱情較低,未滿足老年人高層次的要求。

3.養老精神文化產品稀缺

目前市面上老年用品專營店較少,缺少新穎實用的相關產品,而受歡迎度較高的保健用品價格高。此外養老精神文化產品偏少,適老書籍等文娛產品稀缺,大多老年人的休閑娛樂場所集中在社區、廣場和公園,缺少專業智能化老年活動中心。

(二)智慧養老模式

國內智慧養老服務模式主要分為兩種:一是利用養老智能化設備(智能穿戴設備、智能家居設備等)為老人和子女提供生活便利。二是構建養老服務智能化平臺,結合線上數據與線下服務,連接多方實現供需高效匹配。

蚌埠市目前主要采用第一種模式。以蚌埠市壹智居家養老服務中心為例,該項目于2015 年正式運營,致力于居家老人、空巢孤寡老人等安全監護及生活照料服務的綜合信息管理及服務體系。以可穿戴健康檢測設備為紐帶,整合社會資源為居家養老者提供更智能專業的服務,未來還將深化“互聯網+智慧養老”信息化技術,進一步延伸服務范圍,建立15 分鐘養老服務圈,為更多農村老人提供貼心服務。

(三)當前發展現狀

截至2019 年初,蚌埠市常住人口為339.2 萬人,65 歲及以上人口有12.51 萬人,約占總人口的4%,同比增長0.11%。預計未來老年人口的數量將持續增加,蚌埠市人口呈現老齡化趨勢。

蚌埠市養老模式主要有居家式養老、機構式養老和社區式養老,90%以上的老年人更傾向居家養老。蚌埠市養老服務業發育程度不高,服務水平不統一、養老供給不系統、產業分散,而隨著人口老齡化加快,養老需求的增長與現階段養老產業更加不匹配。

1.居家養老現狀

居家養老指老年人在自家居住并由社會提供養老服務的一種養老模式。現階段,蚌埠居家養老方式僅是老人居住在家中,由子女或護工照料。但大多數子女工作任務繁重,使居家養老成為“空巢”的推手,此外護工照料所需長期費用較高,護工個人素質也參差不齊,隱患良多。針對該情況,市政府向農村地區居家養老者提供每人100 元的補貼。

2.社區養老現狀

社區養老指以家庭為核心,社區為依托的養老服務模式。目前蚌埠市社區僅能提供一些養老基礎設施,服務項目單一,缺乏對老人的人性化照料,難以保證提供滿足老年人需求服務品質。

3.機構養老現狀

機構養老是指由政府運營管理,機構養老服務為載體,由專業養老服務人員為特定老年人無償提供服務的福利保障性養老模式。蚌埠市供給結構十分不均衡,部分養老機構爆滿,床位不足出現供不應求的局面;而另一部分養老機構因地理位置、服務質量、基礎設施等因素造成資源的閑置和浪費。

三、供需模型建立

(一)智慧養老供需結構比較性分析

1.傳統養老模式

傳統養老模式的特點是服務單一且大眾、養老資源緊缺且配置不合理、供求嚴重不匹配并呈現出供不應求的長期局面。對于傳統養老模式供需結構的探究分為以下三個部分。

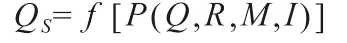

一是養老供給結構,體現在養老機構數量不足、機構床位數量不足和養老服務質量較低。機構數量的不足使得選擇機構養老的供給不足,機構床位數量決定了機構所能負擔的養老需求者的載荷,養老服務的質量問題影響養老供給的有效利用程度。二是養老需求結構,體現在人口老齡化速度加快、養老意愿強烈和養老要求升高。老齡化速度隨社會發展只增不減,精神文明的發展使得老有所養、老有所依成為老年生活的強烈意愿,服務質量受到更多人的重視。三是養老供需結構,供需天平形成嚴重傾斜造成供不應求的長期局面(如圖1 所示)。

2.智慧養老模式

在智慧養老模式供需結構中,與傳統養老模式的顯著區別在于養老供給側的大幅度優化,體現在養老模式多樣化、養老資源合理化和養老服務個性化。模式多樣化是指提供多種養老模式,既包括傳統養老模式中的機構養老等,又包括互聯網+養老等智慧化手段,滿足多種層次需求,間接拉高供給線;資源合理化則依據帕累托最優適當配置養老資源,實現帕累托改進,直接拉高供給線;服務個性化從需求方的角度出發,人性化滿足各方需求,間接拉高供給線。

智慧養老的特點在于服務智慧化、資源合理化和模式多樣化,實現從供給側進行養老模式改革,拉高養老供給點,逐漸調整養老系統的供需天平直至平衡態。

(二)供需模型建立

1.供給函數

從養老現狀出發得知智慧養老模式下養老供給的影響因素主要有養老機構數量、養老資源量、行業水平等。

養老機構數量是養老供給量的直接反映之一,養老機構越多,所能負擔的供給量越多;養老資源量是供給量最直接的反映量,可支配的資源量越多意味著可提供的供給量越多;市場支持率代表著可被相應容量市場占有下的最大養老供給量的提供程度;行業水平一定程度上作為行業發展的標尺和度量衡,就養老行業而言,各種的養老模式的成果總和平均決定了養老行業水平,行業水平越高則代表著所能提供的供給量越大。

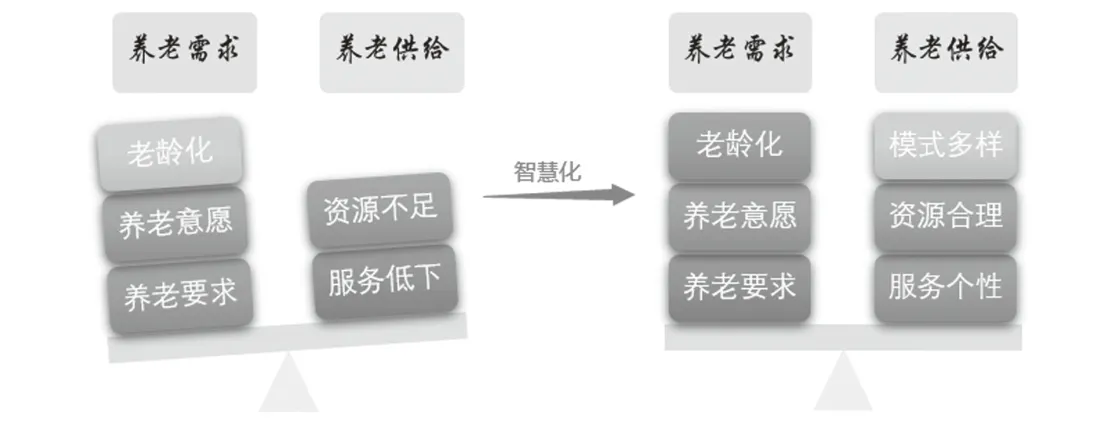

因此建立供給函數:

函數表明,養老供給QS是價格P的函數,而價格P又是養老機構數量Q、養老資源量R、市場支持率M和行業水平I的函數,其中R,M,I與P呈正比,Q與P呈反比。

2.需求函數

依據養老現狀總結出養老需求的主要影響因素包括老年人口數、人們對養老的期望、資源配置有效率、養老服務質量等。

老年人口數是養老需求量的最直接影響因素,社會老齡化的加快導致老齡人口數增加,隨之而來的便是急劇增長的養老需求;人們對于養老的期望高低直接影響了是否選擇養老資源或者選擇的養老方式,間接決定了養老需求量的結構和種類;資源配置的有效率和養老服務的質量是由養老供給決定的客觀影響因素,養老服務的質量好壞和資源配置的有效與否直接代表了養老接受度的高低,從而影響養老需求量。

因此建立需求函數:

函數表明,養老需求Qd是價格P的函數,而價格P又是老年人口數O、人們對養老的期望W、資源配置有效率X和養老服務質量Z的函數,其中O,W,X,Z和P呈正比。

3.供需模型

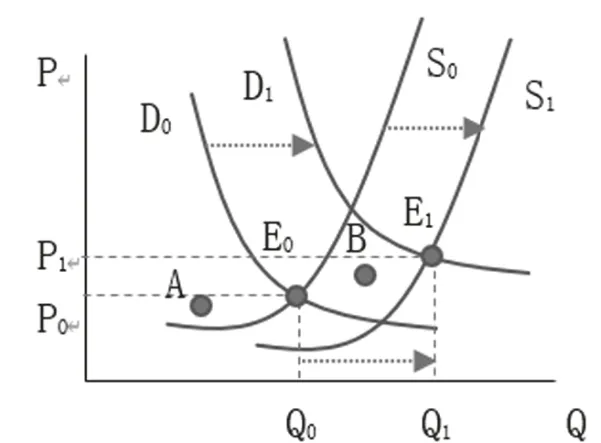

由薩繆爾森經濟學理論可知,需求曲線的經濟含義是消費者的邊際效用,而供給曲線是生產者的邊際成本[8],供給曲線和需求曲線的交點即為供需均衡點,結合養老問題,養老需求曲線代表了養老需求方接受養老服務得到的邊際效用,養老供給曲線代表了養老服務供給方提供養老服務所花費的邊際成本,兩者交點即為養老供需均衡模型的最優解。此時滿足QS=Qd。

圖1 傳統養老模式與智慧養老模式供需結構調節

圖2 傳統養老模式與智慧養老模式供需均衡

假設當前養老供需市場上的初始需求函數為Qd0=φ[P0(O,W,X,Z)],對應需求曲線為D0,初始供給函數為QS0=f[P0(Q,R,M,I)],對應供給曲線為S0,供需曲線相交于點E0,點A是初始養老供給不足以匹配過高的養老需求的不均衡狀態,點B是傳統養老模式和智慧養老模式的過渡性供需狀態,是非均衡態。引入智慧養老模式后的養老供需市場上的需求函數為Qd1=φ[P1(O,W,X,Z)],對應需求曲線為D1,引入智慧養老模式后的養老供給函數為QS1=f[P1(Q,R,M,I)],對應供給曲線為S1,供需曲線相交于點E1。

養老供需市場的初始狀態中傳統養老模式背景下的供需嚴重失衡,形成供不應求的失衡狀態A,引入智慧養老模式后,起到了拉高供給線的作用,表現在圖中是供給曲線向右平移,此時養老供需市場是未來得及反應的初始養老需求線和拉高后的養老供給線共同形成過渡性非均衡狀態B。加大成本和投入、鼓勵養老有效供給形成、調整合理供需結構使得供給合理化,市場“看不見的手”發揮作用,提高供給線之后,帶動人們期望程度、養老意愿等更加積極樂觀,需求量也會增長,即表現為需求線向右平移,最終形成新的均衡曲線。當養老行業能夠提供的服務和產品資源量一定時,智慧養老模式下的養老服務價格則相對而言高于傳統養老模式,而當兩者均提供相同價格的養老產品和服務時,前者的資源質量和效果則更高一些,這意味著新的均衡態E0較于初始該達到的均衡態E1有所提升,使得資源得到合理配置,極大提高了社會效益和資源配置效率,即實現帕累托改進。

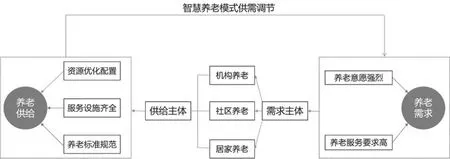

圖3 智慧養老模式供需調節反饋機制

(三)智慧養老供給側改革

如圖3 所示,結合蚌埠市養老現狀,養老需求過剩而供給不足局面普遍存在,養老需求受眾多主觀因素影響且需求量增加是老齡化社會不可逆趨勢,故依據“互聯網+養老”的新改革方案進行供給側改革,解決供需不均衡問題。養老需求方的主體即老年人大多會考慮機構養老、社區養老或居家養老,聯結到養老的供-給主體,養老供給方主要包括政府、企業等,供給方所提供的養老產品和服務量決定了養老供給量。在供給側作出改革,即保證養老資源優化配置、養老服務設施齊全和養老標準規范化,借助智慧養老模式進行供需結構化調節,進而形成完整的供需反饋模型。

四、建議與對策

(一)國家政策響應

國家政策或支持養老事業的發展,或約束養老行業的行為,作用于養老機構和養老制度,間接對供給量起調節作用,實現在供給側達到供需結構改革進而逐步走向均衡態的目標。有關部門積極貫徹落實國家養老宏觀政策,堅持“以人為本”的方針政策,走好“智慧養老,健康中國”互聯網數據時代的新型養老模式道路,鼓勵多元化個性化養老模式發展,打造養老新常態。適當加大財政開支在養老基礎設施建設上的比例,并在企業年金、養老公積金和養老保險等公共制度適當調整,促使養老行業健康發展。

(二)資源優化配置

智慧養老模式的突出優點是服務更加個性化,借助于“互聯網+”大數據時代優勢,向養老市場和養老機構推出高效率和高性價比的智能化服務設施,在傳統養老模式的基礎上引入智慧化方案,利用智慧化工具(遠程智能監控、電子傳呼等)實現養老資源和服務在空間和時間的價值統一,并利用可獲得的資源和人口數據庫建立適當的數學模型,探尋有限養老資源相對最優的配置方案。

(三)機構管理優化

機構的統籌管理需要高精度和高水平的服務整合能力,借助于智慧化措施和互聯網數據算法,建立可獲得的人口資源數據庫和服務軟件平臺支撐,整合碎片化資源,提高資源配置能力和服務效果。日常管理建立獎懲機制和不定時抽檢制度,建立規范化標準起到約束管理人員和提高服務質量的作用,堅決杜絕吃拿卡要,貪污獲利等違反社會主義核心價值觀的行為,建立健康積極的行業標準,實現良好的機構管理體制。

(四)人才對口培養

養老人才缺口始終是影響養老資源配置和供給量不足的決定性因素,培養對口的專業性人才,在掌握知識理論體系的基礎上加以實踐考究,從而對相關養老工作進行完善和改革,提高養老口徑,建立合理化的薪酬制度和激勵手段,鼓勵高素質高水平的對口養老人才加入,包括護理型、管理型、設計型方面的專業適用性人才,可以通過校企結合工程打造智慧養老模式需求下的信息技術型人才、養老服務型人才和產業管理型人才,擴展人口適應面進而縮小人口缺口。

(五)社會觀念轉變

提高社會相關部門、社區居委會等管理機構組織進行養老知識普及和宣傳教育,讓更多人認識到智慧養老和傳統養老方式的區別,更要提高廣大人民群眾辨別真偽養老機構等的能力,防止不法分子乘虛而入。社會觀念的問題不僅局限于老年人對養老的認識不全面,也與有關部門的重視程度有關,數據時代的到來可能讓很多老年人跟不上時代的發展,智慧養老的普及化在一定程度上幫助老年人學以致用,在智能化設備和個性化服務的基礎上,最大程度遵循“以人為本”方針,建設積極健康的養老之路。