中華醫學系列雜志真實學術影響力分析

單衛華

(1.新鄉醫學院期刊社《中華實用兒科臨床雜志》編輯部,河南新鄉453003;2.河南省科技期刊研究中心,河南新鄉453003)

0 引言

中華醫學會成立于1915年,中華醫學系列雜志是由中國科協主管、中華醫學會主辦的期刊[1],歷經百年滄桑,中華醫學會不斷發展壯大,截至目前學會出版發行183種紙質和電子系列醫學期刊,是目前集群化發展規模最大的期刊群。很多醫學工作者認為中華醫學系列雜志都是最好的期刊。那么,這種認知是否有科學依據呢?查閱相關文獻后發現,國內有學者對中華醫學系列雜志進行分析,但未見從文獻計量學方面與同學科其他期刊作對比的研究。如彭芳等[2]報道了中華醫學會系列雜志中學術質量排名前10的期刊的辦刊方針、欄目特色、學術共同體等;朱紅梅等[3]分析了2008版《中國科技期刊引證報告(核心版)》中收錄的中醫藥衛生科技期刊排名前10%的期刊的學術影響力的發展趨勢;葉協杰等[4]主要從發展現狀和國際水平分析了中華醫學系列雜志的影響力。

《中文核心期刊要目總覽》由北京大學圖書館聯合眾多學術界權威專家鑒定,目前受到了學術界的廣泛認同。從影響力來講,其等級屬同類劃分中較權威的一種,是除南大核心、中國科學引文數據庫(CSCD)以外學術影響力最權威的一種。CSCD具有建庫歷史最為悠久、專業性強、數據準確規范、檢索方式多樣、完整、方便等特點。自提供使用以來,深受用戶好評,被譽為“中國的SCI”。被CSCD和《中文核心期刊要目總覽》收錄,是作者、讀者、科研機構等評價期刊的重要依據之一[5-6]。

筆者分析了中華醫學會系列雜志入選中文核心和CSCD數據庫的情況,同時以《中國科技期刊引證報告(核心版)》(2019版)為數據源,從期刊文獻計量學指標方面入手,用實際數據對比分析中華醫學會系列雜志的整體學術水平及其在各自學科領域的真實學術影響力。本研究結果有利于辦刊人和醫務工作者正確認識中華醫學系列雜志的真實學術水平,也為相關政策制定部門提供參考。

1 資料來源和方法

1.1 資料來源

在中華醫學會網站(https://www.cma.org.cn/)下載中華醫學系列雜志目錄;使用《中文核心期刊要目總覽》(2017年版)查找核心期刊;在中國科學文獻服務系統(http://sdb.csdl.ac.cn/)下載最新中國科學引文數據庫(Chinese science citation database,CSCD)核心期刊目錄(2019—2020);使用《中國科技期刊引證報告(核心版)》(2019版)獲得各期刊的總被引頻次、影響因子、即年指標、他引率、基金論文比及綜合評價指標。

1.2 統計學方法

采用SPSS 17.0軟件進行數據分析,計量資料采用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果與分析

2.1 學術影響力分析

2019版《中國科技期刊引證報告(核心版)》檢索到中華醫學系列雜志有數據的共109種,占中華系列雜志的77%(109/142),對這109種期刊指標的分析,可以代表中華醫學會系列雜志的整體學術影響力。2019版《中國科技期刊引證報告(核心版)》共包含112種學科,中華醫學會收錄的109種期刊共分布在36種學科,其中外科學分布最多,共計23種(21.10%,23/109)。

2.1.1 影響因子

109種期刊影響因子最小值為0.233,最大值為2.418。其中影響因子≥1者30種(27.52%),≥0.5~1.0者52種(47.71%),<0.5者27種(24.77%)。109種期刊影響因子均值為0.871,標準差為0.494,高于2019版《中國科技期刊引證報告》(核心版)中收錄的2 049種期刊的學科均值(0.768)(t=2.109,P<0.05)。說明從影響因子角度來看,中華醫學系列雜志大部分期刊的平均學術影響力是在2019版《中國科技期刊引證報告》(核心版)收錄的2 049種期刊均值之上的。

由于影響因子不能在學科間進行比較,因此本研究參照文獻[7]計算了相對學科均值的影響因子,即期刊影響因子與期刊所在學科的平均影響因子的比值。該值如果≥1,說明該刊在學科中的影響因子大于等于學科均值;該值如果<1,說明該刊在學科中的影響因子小于學科均值。

109種期刊中相對學科平均影響因子為0.31~2.70,其中≥1者54種(占49.54%),說明有將近一半的期刊其影響因子是大于等于學科平均影響因子的。尤其9種期刊的相對學科平均影響因子均大于2(見表1)。

表1 相對學科平均影響因子>2的期刊特征分析

從表1可以看出,這9種期刊的影響因子均為學科平均影響因子的2倍以上,其影響因子在各學科中的排序幾乎都是首位。

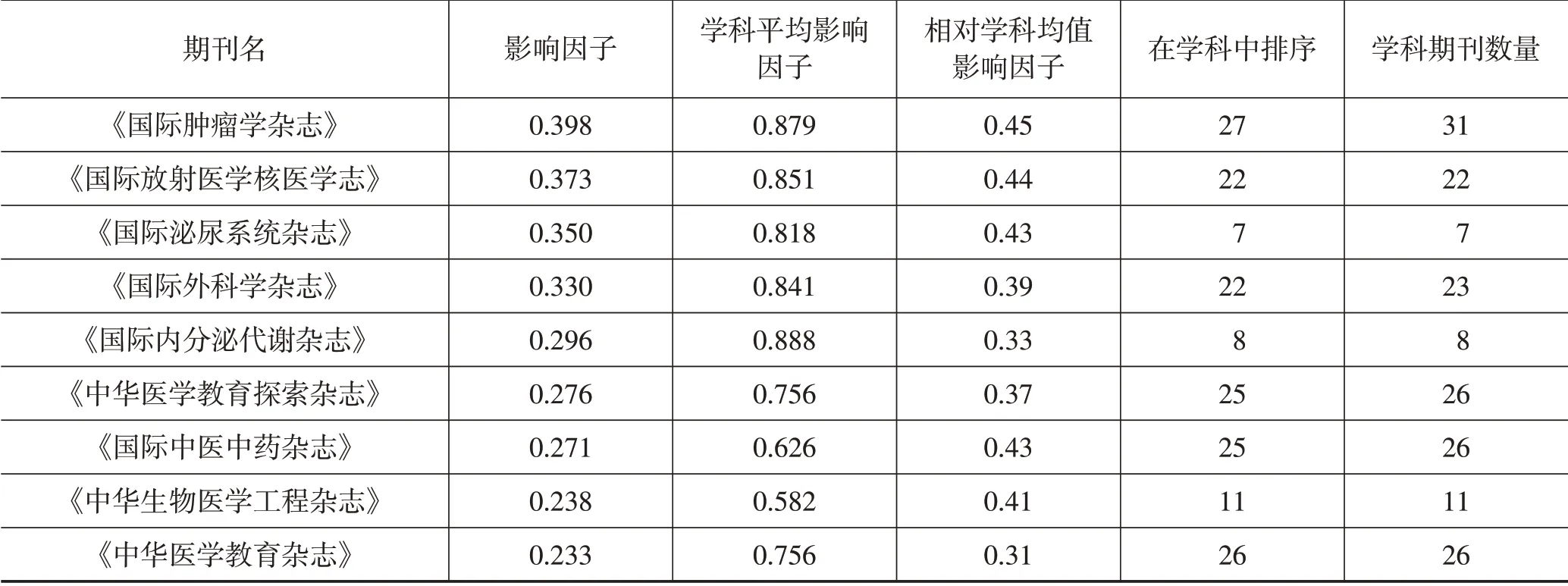

109種期刊中相對學科平均影響因子<1者55種(占50.46%),說明有一半以上的期刊其影響因子是小于學科平均影響因子的。其中<0.5者9種(占8.26%),說明有近一半的期刊在該學科中處于較低水平,甚至有9種期刊的影響力還不到學科均值的一半(見表2)。

表2 相對學科平均影響因子<0.5的期刊特征分析

從表2可以看出這9種期刊的影響因子均處于學科平均影響因子之下,在學科中的排序均處于后幾位。

由于不同學科影響因子的離散度不同,單純使用期刊相對均值的影響因子不足以說明期刊在各自學科內的大致排位,因此,筆者計算了相對最高影響因子以進一步了解中華醫學系列雜志在學科內的影響力,即期刊影響因子與各自學科中最高影響因子的比值。該比值為≤1的數值,比值越大,說明期刊的影響因子與學科最高影響因子的差距越小,其在學科內的排名就越靠前;比值=1時,說明期刊的影響因子在學科內為最高值。

結果表明,相對最高影響因子=1者有19種(17.43%),說明這19種期刊的影響因子在學科中位居首位,也就是說中華醫學系列期刊中有約五分之一的期刊在學科中處于首位;<0.5者54種(49.5%),說明有一半的期刊距離學科最優秀期刊仍有較大差距;<0.2者7種(6.4%),分別為《中華醫學教育探索雜志》《國際內分泌代謝雜志》《國際腫瘤學雜志》《國際外科學雜志》《中華生物醫學工程雜志》《中華醫學教育雜志》和《國際中醫中藥雜志》,說明從影響因子來看,這7種雜志的影響力在學科內更低。

2.1.2 總被引頻次

總被引頻次為期刊自創刊以來所刊登的全部論文在統計當年被引用的總次數,可以顯示該期刊被使用和受重視的程度,以及在學科交流中的絕對影響力的大小。

109種期刊總被引頻次高低不均,最大值為7 239,最小值為197,中位數為1 544次。其中≥2 000次者28種,占25.69%(28/109),≥1 000次者35種,占32.11%(35/109),≥500次者25種,<500者21種。總被引頻次低的期刊和被引頻次高的期刊總數相差不大,說明并不是所有中華系列雜志的總被引頻次都很高,一部分中華醫學系列雜志的被引頻次也比較低。

鑒于不同學科的總被引頻次差距很大,本研究使用相對平均總被引頻次對期刊進行評價,以查看中華醫學會各期刊在各自學科內的大致位置。相對平均總被引頻次等于各期刊的總被引頻次除以期刊所在學科的平均總被引頻次。結果表明,中華醫學會109種期刊的相對平均總被引頻次除了1種期刊最大為86.98外,其余均在為0.12~5.13。該期刊為《中華醫學雜志英文版》,可能與該期刊為半月刊,出版頻率較高,相對的出版的文獻數量較高有關。其中≥1者55種(50.46%),≥0.5~1者29種(26.61%),<0.5者25種(22.94%),說明約一半的期刊總被引頻次在學科平均值以上,但仍有一半的期刊在平均值以下,甚至還有一小部分的總被引頻次還達不到學科均值的一半。同樣,還計算了相對最高被引頻次以了解中華醫學系列雜志在學科中的相對位置。比值=1者有13種(11.93%),分別為《中華兒科雜志》《中華流行病學雜志》《中華結核和呼吸雜志》《中華神經科雜志》《中華婦產科雜志》《中華內科雜志》《中華骨科雜志》《中華耳鼻咽喉頭頸外科雜志》《中華泌尿外科雜志》《中華放射醫學與防護雜志》《中華心血管病雜志》《中華胃腸外科雜志》《中華醫學雜志》。說明這13種期刊在學科中處于首位。<0.5者66種(60.6%);<0.1者8種(7.3%),分別為《中華醫學科研管理雜志》《中華創傷雜志英文版》《中華解剖與臨床雜志》《中華醫學美學美容雜志》《中華臨床營養雜志》《國際放射醫學核醫學雜志》《國際中醫中藥雜志》和《中華生物醫學工程雜志》。說明中華醫學系列雜志有一小部分雜志在學科中居于首位,然而相當一部分雜志距離學科中最高總被引頻次仍有較大差距。

2.1.3 影響因子和總被引頻次的離均差率

離均差率是指期刊的某項指標與其所在學科期刊的平均值之間的差距與平均值的比例,它可以反映期刊在學科中的相對位置。本研究109種期刊的影響因子和被引頻次的離均差率的散點如圖1所示。

由圖可知,位于第一象限者46種期刊(42.20%),說明42.20%的期刊其影響因子和總被引頻次均是大于學科均值的,是在學科內學術影響力相對高的期刊。但也可以看出,位于第三象限者也有46種期刊(42.20%),說明同第一象限等量的一部分期刊,其影響因子和總被引頻次都達不到學科均值,這部分期刊在各自學科內的學術影響力并不高。位于第二象限者9種(8.3%),說明8.3%的期刊其總被引頻次達到了學科均值水平,但影響因子達不到學科均值水平。位于第四象限者8種(7.3%),說明7.3%的期刊其影響因子在學科均值水平之上,但總被引頻次未達到學科均值水平。

2.1.4 他引率

圖1 影響因子和總被引頻次離均差率

他引率指期刊被引頻次中,被其他期刊引用次數所占的比例,主要測度期刊學術傳播能力。自引率和他引率是相對的,一般認為他引率應該≥0.80[8]或者自引率<0.20[9]。109種期刊的他引率均值為0.85(0.46~1.00),其中他引率為1.00者1種,為《國際皮膚性病學雜志(英文)》,說明該刊的被引頻次完全來源于他刊,自己從來不引用自己的文獻,這是不符合常理的。≥0.95者11種(10.09%);0.80~0.94者62種(56.88%);<0.80者35種(32.11%)。說明中華醫學會收錄的系列雜志他引率普遍(約2/3)較高,表明大部分期刊在學科領域受同行關注度較高,但仍有約1/3的雜志他引率較低,也間接說明其自引率較高,這也是不符合常理的。

2.1.5 即年指標

即年指標是描述期刊當年發表的論文在當年被引用的情況,表征期刊即時反應速率,說明收錄期刊刊登論文的新穎性、創新性。109種期刊的平均即年指標為0.134,標準差為0.137。標準差較大,說明即年指標離散性很大,范圍為0.000~0.980,其中≥0.1者為29種(26.61%),<0.1者80種(73.39%),其中為0者3種,分別為《國際皮膚性病學雜志(英文)》《中華航空航天醫學雜志》和《中華生物醫學工程雜志》,說明這3種期刊當年發表的論文在當年是零被引。當然也有即年指標大于0.5者,如《中華流行病學雜志》和《中華糖尿病雜志》,其即年指標分別為0.60和0.98,說明這2種期刊當年發表的文章有一半以上在當年都有被引用。

2.1.6 基金論文比

基金論文比指來源期刊中各類基金資助的論文占全部論文的比例,是衡量期刊論文學術質量的重要指標[10],基金資助課題的研究一般都是目前研究的熱點問題[11]。高水平的基金資助項目其科學性、創新性、實用性等較高,理論上來說,發表基金資助論文較多的期刊其學術質量和影響力相對來說也較高。109種期刊基金論文比在0.06~0.83,平均為0.44,這和劉雪立等[12]研究的我國中文醫學核心期刊基金論文比結論(核心期刊基金論文比0.374)相似,低于引證報告2 049種期刊平均基金論文比(0.62)。其中≥0.80者只有1種(0.92%),為《中華消化外科雜志》,遠低于引證報告中2 049種期刊≥0.80的基金論文比37.92%(777/2 049),說明中華醫學會收錄的期刊基金論文比并不是很高,和引證報告所有期刊的平均基金論文比有較大的差距,且高基金論文比期刊數較少。因此,建議醫學期刊編輯適當向基金論文傾斜,多發表高水平的基金論文,實現期刊的全面發展。

2.1.7 期刊綜合評價

中國科技期刊綜合評價總分是根據中國科技期刊綜合評價指標體系,基于各學科類別中各項期刊指標的極值,計算出每個期刊的各個指標在學科內的相對位置得分,并加權得到的綜合評價指標。綜合評價總分是根據科學計量學原理,系統地綜合考慮被評價期刊的各項指標。該項指標分值的范圍為0~100分。通常來說,綜合評價總分越大,該期刊在所在學科內相對的綜合學術質量和影響力水平越高[13]。本研究的109種期刊的綜合評價總分為46.7(19.6~93.1)分。其中大于46.7的有42種(38.53%),其中>90分有3種,分別為《中華結核和呼吸雜志》《中華內科雜志》《中華耳鼻咽喉頭頸外科雜志》;小于46.7有67種(61.47%),其中<20分的有7種,分別為《中華心律失常學雜志》《中華醫學教育探索雜志》《腫瘤研究與臨床》《中華醫學教育雜志》《中華航空航天醫學雜志》《中華醫學科研管理雜志》《中華醫學美學美容雜志》,說明中華醫學系列雜志有約1/3的雜志影響力在學科均值之上,有近2/3的期刊影響力還達不到學科平均水平,有的甚至達不到學科均值的一半水平。

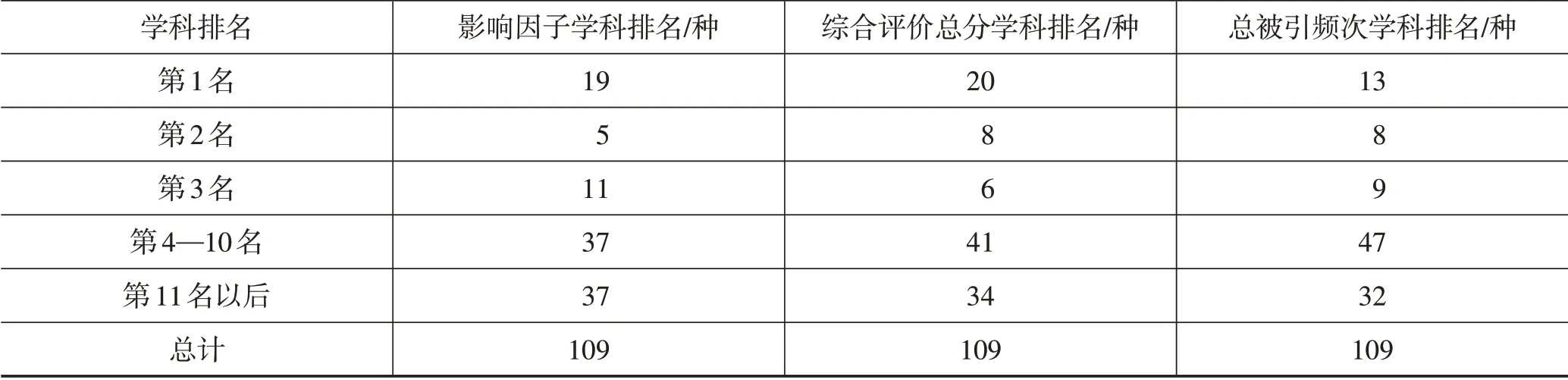

2.2 影響因子、被引頻次和期刊綜合評價總分在各學科中的排名

排名的整體分布見表3。影響因子排名前3的雜志共35種,占32.11%(35/109),總被引頻次排名前3的雜志共30種,占27.52%(30/109),綜合評價總分排名前3的共34種,占31.19%(34/109),說明中華醫學系列雜志無論從影響因子還是總被引頻次或者綜合評價總分分析,有約1/3的雜志排名是名列前茅的,有2/3的雜志排名不是太靠前。由于雜志較多,本研究只列出了影響因子、總被引頻次和期刊綜合評價總分在學科中任意一項排名最低的期刊的指標,如表4所示。

表3 109種中華醫學系列雜志學科整體排名分布

從表4可以看出,一共有13種(11.93%)雜志影響因子、被總引頻次或期刊綜合評價總分在學科中排名為末尾,僅有2種雜志被CSCD收錄,無一種為中文核心。《國際呼吸雜志》和《中華現代護理雜志》的被引頻次較高,因為《國際呼吸雜志》1981年創刊,創刊時間較長,又為半月刊;《中華現代護理雜志》為旬刊,出版頻率高,相對的發表文章就多,總被引頻次就會增高。其中《國際放射醫學核醫學雜志》《國際泌尿系統雜志》《國際內分泌代謝雜志》《中華創傷雜志英文版》《中華醫學科研管理雜志》《中華航空航天醫學雜志》無論是影響因子、被引頻次還是綜合評價總分學科排名均在學科末尾。

表4 影響因子、被引頻次和期刊綜合評價總分在學科中任意一項排名最低的中華醫學系列雜志

3 結語

綜合以上分析得出以下結論:(1)中華醫學系列雜志并非所有期刊均為中文核心期刊,有近1/2的期刊為非中文核心期刊。(2)中華醫學系列雜志大部分期刊距離學科最優秀期刊仍有較大差距。(3)約1/2的期刊總被引頻次在學科平均值以上,但仍有1/2的期刊在平均值以下,甚至還有一小部分的總被引頻次還達不到學科均值的一半。(4)中華醫學系列雜志基金論文比并不是很高,且高基金論文比期刊數較少。(5)中華醫學系列雜志有約1/3的雜志學科排名是名列前茅的,但仍有一小部分的雜志學科排名比較靠后。因此,中華醫學系列雜志并不都是學術影響力很高的期刊,有些雜志的影響力甚至很低,醫務工作者和辦刊人員需要正確認識中華醫學系列雜志的真實學術水平。