SimMOM模擬人在護理本科助產方向實踐教學中的應用

李騰

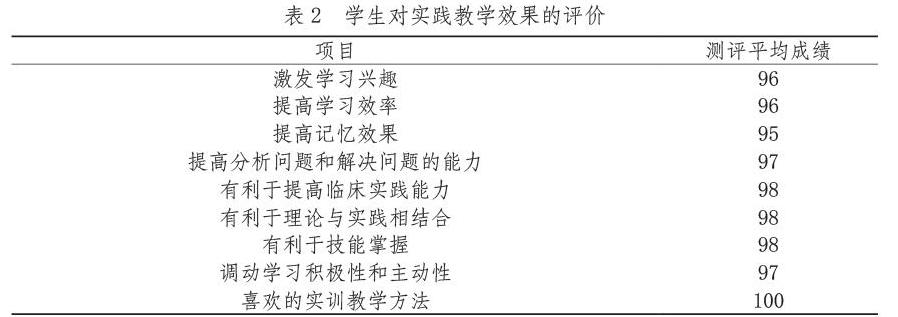

【摘 要】目的:探究SimMOM模擬人對助產本科實踐教學效果的影響。方法:以助產本科1604班50名學生為研究對象,隨機分組,每組25名。對照組采用常規模擬人教學方式,實驗組采用SimMOM模擬人教學方式。對兩組學生教學效果進行對比分析。結果:實驗組技能操作成績和學生對教學模式的滿意度明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。教學效果評價各條目得分均在95分以上。結論:SimMOM模擬人能夠提高助產本科生實踐教學技能操作成績,培養學生溝通交流和觀察判斷能力。

【中圖分類號】R192【文獻標識碼】A【文章編號】1672-3783(2020)11-33--02

助產專業是介于臨床醫學與護理專業之間的一個特殊專業,有其獨特的專業性且技術性、操作性和實用性很強[1]。實踐教學在助產教學中占舉足輕重的地位,為改進目前實踐教學的不足之處,尋求新的教學模式是教學改革的必經之路。本文以助產本科50名學生為研究對象,探究SimMOM模擬人在助產實踐教學的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

抽取我校助產本科50名學生為研究對象,兩組各25名,均為女生,平均年齡21-23歲。兩組學生在性別、年齡和學歷等資料分布上無統計學差異(P>0.05)。

1.2 教學方法

在《助產學》實踐教學中,對照組學生采用常規視頻教學加模塊演練方法:教師通過嬰兒模型和骨盆講解正常分娩機制,及分娩過程中的緊急情況,接著觀看產房分娩視頻,之后模擬正常分娩實際操作。傳統教學模式學生無法在實際操作中演示分娩機制,學生得不到實操的機會,體會不了助產士應有的感受,更不能去應付其他意外情況[2]。

實驗組采用SimMOM 模擬人教學。課前教師編制案例輸入電腦,學生對案例進行了解分析。課堂上教師通過SimMOM模擬人給學生演示正常分娩機制的操作,通過電腦連接SimMOM模擬人并對胎兒娩出方式進行控制,使學生在模擬人身上看到分娩機制過程。此外增加課程難度,加入意外情況,比如產時或產后大出血、前置胎盤、子宮破裂等,在各種模擬情況讓學生置身助產士角色中,對臨床實際情況切身了解[3]。

1.3 觀察指標

課程結束后,教師對兩組學生進行統一考核,成績按百分制計算。包括分娩機制操作技能、學生對教學模式的評價。

1.4 統計方法

使用統計學軟件SPSS19.0對數據進行分析,計量資料用均數±標準差()表示,用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組學生教學效果比較

兩組學生技能操作得分情況,及學生對教學模式的滿意度見表1。實驗組學生各項得分均高于對照組(P<0.05)。

3討論

3.1SimMOM 模擬人教學模式提高學生學習興趣

傳統教學過程中,學生無法感受到臨產婦分娩時的擔心、痛苦等情緒。而SimMOM 模擬人可以表現出產婦的情緒狀態,發出疼痛聲音,出現汗液、眼淚等癥狀,模擬大出血、子宮脫垂等緊急情況,還能控制產婦宮縮頻率、產程時間等,這是傳統的教學模式達不到的[5]。新型的教學模式能夠讓學生置身真實場景中,激發學生學習興趣,達到更好的教學效果。

3.2SimMOM 模擬人教學模式提高學生溝通能力

傳統教學模式下,學生與普通模擬人無法溝通,逐漸地弱化了學生的溝通能力。學生在臨床面對患者和家屬的時候,不知道如何去表達,缺乏主動溝通的意識。而 SimMOM 模擬人教學過程中,教師課前通過電腦設置,學生可以和模擬人對話,逐漸培養學生的溝通意識。

3.3SimMOM 模擬人教學模式提高學生思維判斷和觀察能力

與傳統的教學模式相比,SimMOM 模擬人教學能夠讓學生更直觀的看到整個

分娩的過程。模擬人的腹部可以打開,胎兒會在里面顯示出正常分娩的全部過程。產程中加入病情變化,通過直觀的教學方式,促進學生觀察,培養學生的思維能力。SimMOM 模擬人會把案例特征表現出來,通過設置增加病情難度,讓學生多元化學習,提高學生分析判斷能力。

綜上所述,SimMOM 模擬人實踐教學能夠激發學生的興趣,增強知識的吸收率,同時提高學生的分析判斷能力,以及對產婦病情的觀察和溝通能力,促進帶教老師的綜合教學水平的提高。

參考文獻

李翠萍,劉曉紅,莫選榮.護理學專業助產方向實踐教學改革研究[J].臺州學院學報,2017,39(06):87-90.

王佳,宋青,李雪蘭. SimMom及Newbaby在臨床實踐教學中的應用效果研究[J].中國高等醫學教育,2018(11):14-15

吳向莉,李遠珍.SimMOM高級婦產模擬人在《婦產科護理學》助產方向實驗教學中的應用[J].長江大學學報(自科版),2018,15(16):89-91.

李曉萍,李遠珍.SimMan3G綜合模擬人在急危重癥護理實驗情景教學中的應用[J].九江學院學報(自然科學版),2019,34(02):9-11.

王璟,王自盼,岳樹錦,陳志琦,李玉,張潤節,唐云躍.我國高仿真情景模擬護理課程教學設計存在的問題及對策[J].護理學報,2018,25(22):11-15.