文言文群組合教學的價值追求

林愛娟

【摘 ? 要】開展文言文群組合教學,可以一帶多,幫助學生提高學習效率,豐厚文化積淀;可舉一反三,助力學生提高學習能力,習得學習方法;可求同比異,引導學生體味文本意蘊,提高思維能力,真正提升課堂教學效率。

【關鍵詞】文言文;群組合;求同比異

教學文言文,群組合是一種不錯的方式,可以是群文的組合,也可以是群字、群詞、群句、群段的組合。無論是哪一種,都旨在以一帶多,引導學生學會舉一反三、遷移運用。這樣能變“教”為“學”,有效轉變學教方式,促使學生逐步掌握學習文言文的技能,既提高了教學的效率,又發展了學生的閱讀思維,更豐富了學生的文化底蘊。

一、以一帶多,豐厚文化積淀

把多篇體裁相同、文意相通、結構相似的文言文組合在一起,可以在以一帶多、變略為豐的教學過程中達到培養語感、提升審美、傳承文化等教學目的。

(一)反復誦讀,形成語感

統編教材中的文言文篇幅短小,語言凝練,非常適合誦讀積累。在反復誦讀中,詞語和句子慢慢成為學生語言倉庫中的一部分,他們對文言的表達方式和表達習慣也會逐步熟悉起來。在這一過程中還可以輔之以動作,讓多種感官參與誦讀,這樣語感的生成速度和品質都會在潛移默化中得到提升。具體的操作路徑為:先在單篇文本中練習誦讀,習得方法,再在組合拓展文本中運用方法,反復誦讀,從而達到事半功倍的效果。例如,教學三年級下冊《守株待兔》時,教師可以先示范誦讀,再總結方法:“你看,在停頓的地方適當地延長,一詠三嘆,古文的韻味就出來了。”然后引導學生反復誦讀,并嘗試把這樣的誦讀方式遷移運用到拓展部分的《南轅北轍》中。學生在一次又一次的誦讀中,讀出了文言文的韻味,增強了對古文文意的自主感悟,不斷豐厚自身的文化素養。

(二)深入品析,提升審美

統編教材中的文言文承載了豐富的美學元素。從內容上看,有俞伯牙與鐘子期的知音之美,有車胤囊螢夜讀、李白幡然醒悟的人格之美,有司馬光砸缸、王戎不取道旁李的智慧之美,等等。從形式上看,文言文講究平仄和句式長短和諧,富有韻律美。至于煉字煉句,凝練含蓄之美更是文言文的精髓。可以說,學習文言文的過程,是引領和促進學生審美鍛煉和精神發育的過程。如在學完四年級上冊《王戎不取道旁李》一文后,教師可以引領學生拓展閱讀另一篇同人物、同體裁的文言文——《王戎觀虎》。通過對兩篇文章的比較閱讀,學生對王戎善于觀察思考和準確推理判斷的智慧之美有了更為深切的感受。

(三)熟讀成誦,積淀文化

對于文言文中蘊含的思想、道理、精神,教師可以適時引導學生結合生活實際進行思考感悟,熟讀成誦,并在此基礎上,通過適當的拓展延伸,幫助學生豐富知識,提升能力,積淀文化。如在學習四年級上冊《精衛填海》一文后,教師可以組織學生閱讀《夸父追日》《女媧補天》《后羿射日》,引導學生思考和感悟:這群人有共同的使命,那就是戰勝自然;有共同的特點,那就是明知不可為而為之;有共同的精神,那就是堅持不懈、百折不撓。中國神話是偉大民族精神的體現。最后,教師要求學生把神話故事背誦下來,讓民族精神代代相傳。

二、舉一反三,習得學習方法

教學文言文時,教師可將篩選好的內容有機地組合起來,根據教學目標,舉一反三,變教為學,引領學生習得學習文言文的策略與方法。

(一)釋解字詞,觸類旁通

由于文言文的歷史久遠,許多字詞的意思已跟現代文有很大的差異。因此學習文言文的一個重要目標就是釋解疑難詞語。方法有很多,如借助注釋法、聯系上下文法、古今比較法等。如果進行群組合教學,這些學習方法就可以在舉一反三中較好地實現遷移運用。如在教學統編教材中首篇文言文《司馬光》時,教師可引領學生認識“注釋”,說說“甕”的意思,再讓學生根據圖片,說說哪個是“缸”,哪個是“甕”,以此考查學生是否會看注釋、理解注釋。接著讓學生利用注釋說說“皆”“庭”“光”的意思,最后引領學生借助注釋,用自己的話講講這個故事。這樣,學生從“一詞”拓展到“多詞”,從“詞語”拓展到“全文”,在首文學習中就學會“借助注釋”這一方法。又如在《王戎不取道旁李》一文的教學中,為了讓學生更好地理解“諸兒競走取之”中“走”的意思,教師可以組合“奔走相告”“走馬觀花”等成語,讓學生切實理解“走”字的古今詞義。

(二)練讀句子,學會停頓

《義務教育語文課程標準(2011年版)》提出,要注意通過語調、韻律、節奏等體味作品的內容和情感。文言文大都具有音韻美和節奏美。因此教學時,教師應引導學生對文本言語進行反復誦讀,特別要讀出文言語句的停頓,這是文言文學習的基礎目標。三年級上冊《司馬光》的課后習題要求“跟著老師朗讀課文,注意詞句間的停頓”。初學階段,教師可以把難讀的部分組合在一起,首先示范朗讀,合理停頓,再以一帶多,引導學生注意停頓,讀通全文,在此基礎上逐步達到氣斷聲連的效果。最后在理解文意的基礎上,讀得抑揚頓挫、有滋有味,實現以一句帶動一篇的教學目標。在拓展閱讀文言文《曹沖稱象》時,教師還可以讓學生運用在《司馬光》一文中學到的方法,練讀長句子,讀出節奏,讀通全文,初步學會有停頓的朗讀。

(三)借助注釋,學說文意

《精衛填海》的課后習題提出“結合注釋,用自己的話講講精衛填海的故事”。就教材的編排而言,借注釋說文意是四年級文言文學習的重要目標。對于小學生來說,逐字逐詞地譯出原文是有難度的。但從訓練學生語言組織能力、口頭和書面表達能力的角度來看,大體上說出原文的意思又是必要的。所以,教師要鼓勵學生充分利用課文注釋和工具書,嘗試說說課文的大概意思,并提供適當的點撥指導,對學生有錯誤或曲解的地方予以糾正。在借助注釋說完《精衛填海》的大意后,教師可以在拓展閱讀文言文《后羿射日》時,讓學生學著運用剛剛學會的方法,用自己的話講一講這個故事的具體內容。

(四)根據語境,積累語言

群組合教學對于積累文言語言,具有積極的作用。如學完群文《守株待兔》《南轅北轍》后,教師可以讓學生做一組填空題,根據語境,學著運用“守株待兔”“南轅北轍”這兩個成語。又如在教學《精衛填海》一文時,教師可以結合群組拓展資料,引領學生在語境中積累和運用文言語料:精衛多小,大海多大,它竟然要“銜西山之木石,以堙于東海”。偉大的思想家、教育家孔子周游列國,推行仁政,在他的身上仿佛能看到這只“傻鳥”。玄奘歷經磨難,取得真經,把佛法帶入了中國,在他的身上仿佛也能看到那只“傻鳥”。這群人傻得可愛,傻得執著,傻得可敬。

三、求同比異,體味深層意蘊

文言文群組合教學通過比較、歸類、遷移等方式,引導學生習求同比異,積極思考,既提高了教學的效率,又較好地培養了學生的思辨能力,幫助他們有效地體味文言文的主旨意蘊和表達效果。

(一)在求同中感悟作品主旨

在教學中,教師可以把具有相似主題的文言文組合在一起教學。這樣做有助于學生對文言文主旨的領悟,促進思維發展。如在教學《鷸蚌相爭》和《螳螂捕蟬》這兩篇文言文時,教師可以這樣引領學生思辨:“如果用八字成語來形容這兩個故事的內容,那就是——”“鷸蚌相爭,漁翁得利。”“螳螂捕蟬,黃雀在后。”“讀完了這兩則寓言故事,你能發現兩者的相似之處嗎?鷸和蚌相爭,最終得利的是——”“漁翁。”“蟬、螳螂、黃雀相爭,最終得利的是——”“樹下的少年。”“它們都——”“只顧利益,不顧后患。”“最終都是——”“他人得利。”

(二)在拓展中把握文本結構

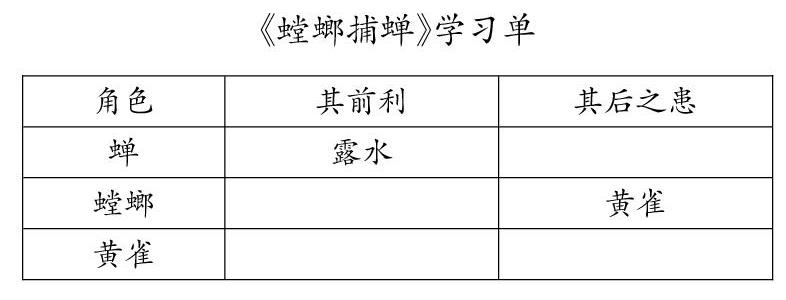

教學《鷸蚌相爭》和《螳螂捕蟬》時,教師還可以引領學生利用兩文相似的文本結構,讓其思維延續。這既降低了學生的學習難度,又提高了學生的思維能力,還不動聲色地幫助學生掌握了文本結構——事例+啟示。教學時,教師可以這樣引領:“剛才,我們通過‘鷸蚌相爭這個事例,得到了‘漁翁得利這個啟示。(板書:事例+啟示)接下來,讓我們繼續學習第二則故事,看看從‘螳螂捕蟬這個事例中又能得到什么啟示。《螳螂捕蟬》一文的結尾寫道:此三者皆務欲得其前利,而不顧其后之患也。‘其前利‘其后之患分別是什么呢?請完成學習單。”

(三)在思辨中體會文體價值

文言文的言說方式、文體價值同樣可以在群組合教學中得到有效的體現。如在教學《鷸蚌相爭》《螳螂捕蟬》時,教師可以相機出示與這兩則寓言故事相關聯的兩個歷史故事:“同學們,兩個故事的結尾分別是這樣寫的——惠王曰:‘善。乃止。吳王曰:‘善哉!乃罷其兵。惠王罷兵,是因為他明白了趙燕相爭,秦國得利。而吳王罷兵,是因為他明白吳國伐楚,齊越在后,最終晉國得利。那么,兩國大臣為什么不直接勸諫呢?”“因為直接勸諫不但制止不了沒必要的戰爭,而且可能會引來殺身之禍。兩國大臣都運用寓言故事,用非常委婉的語言,極其巧妙地勸諫了君王,制止了戰爭。”在這樣的群文思辨教學中,學生真切地感受到了寓言的魅力,看到了中華傳統文化的智慧光芒。

(四)在整合中深化思維認知

在文言文群組合教學時,對不同文言文中的人物形象進行異同比較和整合識認,能較好地促進學生的思維發展。如《守株待兔》和《南轅北轍》中的兩個人有什么相同和不同之處?相同之處即行為愚蠢可笑。不同之處為:一個不努力,想不勞而獲;一個努力了,但是方向不對。通過這樣的整合辨析,學生很快就明白了做任何事一定要努力,不能存在僥幸心理,同時要確定正確的努力方向,否則將一無所獲。

綜上所述,文言文群組合教學講究有機融合。巧妙的融合能幫助學生在以一帶多、舉一反三和求同比異中,有效地理解字詞含義,學會斷句停頓,積累語言,貯存語料,促進思維發展,體味文言文所表達的主旨意蘊,傳承中華民族優秀的傳統文化。

(浙江省永康市教育局教研室 ? 321301)