不同施氮處理對冬小麥產量及氮肥利用率相關指標的影響

胡斌,孫可心,李林,李升東,薛艷芳,傅曉巖,朱培豐,霍瑞風,劉延生

(1.山東省土壤肥料總站,山東 濟南 250100;2.山東農業大學資源與環境學院,山東泰安 271018;3.山東省農業科學院作物研究所,山東濟南 250100;4.山東省農業科學院玉米研究所,山東 濟南 250100;5.山東谷豐源生物科技集團有限公司,山東聊城 252300)

施肥是提高糧食產量的主要措施之一。自20世紀50年代化肥引入我國后,其逐步取代有機肥料成為農業增產的主要方式。我國作為化肥生產及消費大國,自1984年以來化肥用量連年增加,至20世紀末平均用量達400 kg/hm2,氮素盈余達 579.4萬噸,氮肥過量施用尤為嚴重。2006—2016年我國糧食產量增加27%,單產增加31.7%,但同期氮肥施用量卻增加93.6%。研究表明,過量施用氮肥會導致小麥抗倒伏能力、病蟲害抗性及產量下降[1,2]。常年過量施用氮肥導致耕地養分失衡、土壤酸化、土壤生物多樣性降低及土壤生產力下降;土壤氮素大量進入環境引起的地下水、地表水及大氣環境污染等問題得到日益廣泛的關注。可見,農業生產上推廣實行氮肥減量技術對提高產量及經濟效益、降低環境風險、發展農業綠色生產均具有至關重要的意義。我國農業科研人員在氮肥減量技術方面進行了大量研究并取得豐碩成果,其中一次性施用控釋肥從可操作性及產量上均取得理想效果[3-7]。不同地區、氣候條件、肥料用量、肥料類型、小麥品種等均是影響產量結果的重要因素。本研究以山東省主推小麥品種濟麥22為供試材料,在山東省泰安市肥城實驗站設置減量施氮及不同控釋尿素處理,探討不同氮肥用量及控釋尿素類型對小麥產量的影響,以期為該地區小麥高產栽培提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料及設計

試驗在肥城實驗站(116.81°E,36.14°N)進行。供試小麥品種為濟麥22。土壤類型為褐土,主要肥力指標:有機質含量10.6 g/kg、速效氮89 mg/kg、速效磷 32 mg/kg和速效鉀 127 mg/kg。

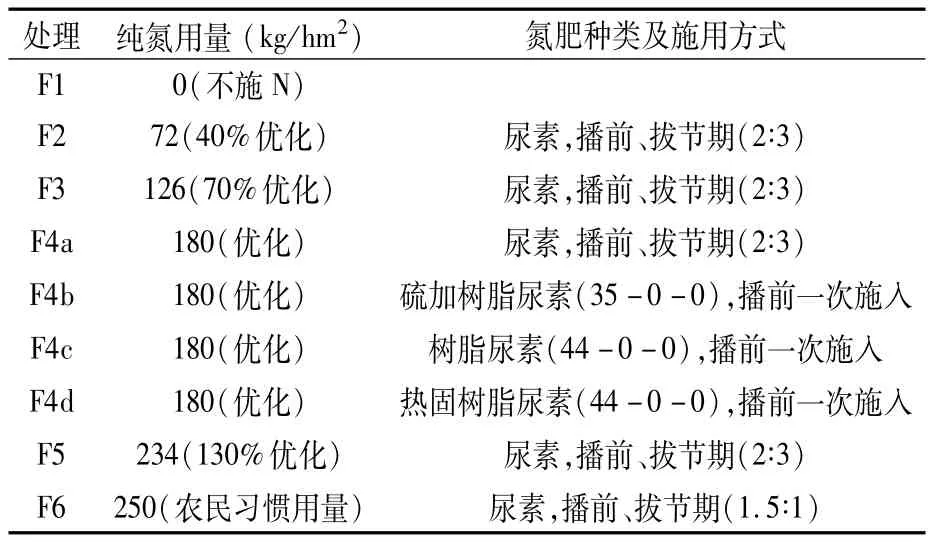

試驗采用隨機區組設計,以不施氮肥為對照,設5個施氮量處理(見表1),重復3次。播種前,除控釋肥處理(F4b、F4c和F4d)外,其余各處理施用 P2O590 kg/hm2、K2O 90 kg/hm2作基肥,一次性施入。

播種密度為基本苗270萬株/hm2,等行距播種,行距 23.5 cm。小區面積72 m2(6 m×12 m)。2018年10月1日播種,2019年6月3日收獲。

表1 試驗處理

1.2 測定項目及方法

1.2.1 生物量及待測樣品制備 收獲期各處理均隨機選取長勢均勻的植株10株,拔單株剪掉根部,清理泥土后,105℃殺青30 min,65℃下烘至恒重,百分之一天平稱重,記錄。然后整株粉碎:先初步粗略粉碎,然后隨機取樣后細粉,過0.25 mm篩備用。

1.2.2 產量及其構成因素 成熟時,各處理小麥隨機選取長勢均勻的5 m雙行,數2個1 m行長的穗數,然后隨機測定20個穗的穗粒數。收獲5 m雙行后風干、脫粒,測定籽粒總產量,然后各隨機選取3個200粒測定重量,最終折算成含14%水分的籽粒產量和千粒重,并折算成公頃產量。

1.2.3 葉綠素含量測定 采用手持葉綠素儀分別在開花期(4月26日)和灌漿期10(5月9日)、20(5月19日)、25(5月24日)、27(5月26日)、29(5月28日)、30(5月29日)、31天(5月30)測定旗葉的SPAD值,測定15個單株主莖,每片葉測3次,取平均值。

1.2.4 莖稈強度測定 5月30日,采用DDY-2植物莖稈強度測定儀折斷式測定法測定,各處理分別隨機測定3個單株所有單莖的莖稈強度,取平均值。

1.2.5 地上部氮素含量測定 樣品經H2SO4-H2O2消煮,凱氏定氮儀測定。

1.3 統計分析

采用Microsoft Excel進行數據整理和作圖,SPSS軟件進行方差分析,LSD法檢驗差異顯著性水平。

2 結果與分析

2.1 不同施氮處理對冬小麥產量及其構成因素的影響

由表2可以看出,隨著施氮量逐漸遞增,F1、F2、F3和F4a處理的籽粒產量呈現遞增趨勢,但再進一步增加,F5和F6處理的產量下降,分別比F4a處理降低3.3%和1.7%。F1處理產量最低,F3和F6處理產量無顯著差異。

優化施氮量180 kg/hm2的4個處理產量整體高于其他處理,其中F4b和F4c的小麥籽粒產量均顯著高于其他處理,分別比F4a處理高17.3%和13.4%,比熱固樹脂尿素F4d處理高13.3%和9.5%,比不施氮 F1處理高45.9%和41.0%。4個優化處理的穗數和穗粒數整體處于較高水平,但是千粒重整體偏低。F4b和F4c處理的穗粒數最高,但與等氮量的尿素F4a處理無顯著差異,顯著高于等氮量的F4d處理。F4d處理的穗數最高,與F4a、F4b和F4c差異不顯著。

表2 不同施氮處理冬小麥產量及產量構成要素

2.2 不同施氮處理對小麥灌漿期旗葉葉綠素SPAD值的影響

由圖1可以看出,小麥旗葉葉綠素含量在灌漿最后幾天迅速下降;不同氮肥處理對維持旗葉葉綠素含量有明顯差異;氮素供應水平的增加對于維持旗葉葉綠素含量有顯著影響,快速下降明顯延后。優化施氮量180 kg/km2的4個處理以及234 kg/km2的F5處理旗葉葉綠素含量快速下降時間延后1~2天,5月28日才開始顯著下降,其他常規施肥處理的旗葉葉綠素SPAD值在5月26日即開始顯著下降。

圖1 不同氮肥處理小麥灌漿期旗葉葉綠素SPAD值的動態變化

2.3 不同施氮處理下小麥成熟期莖稈強度的差異

由圖2可以看出,不同施氮處理成熟期小麥莖稈強度存在顯著差異,隨著施氮量的增加,莖稈強度出現先增加后降低趨勢,多項式方程擬合決定系數R2達到0.9123。優化施肥處理的莖稈強度顯著增加,其中F4a、F4b和F4c處理的莖稈強度均顯著高于所有非優化施肥處理。

圖2 不同施氮處理小麥成熟期莖稈強度

2.4 不同施氮處理對小麥地上部生物量及氮素累積量的影響

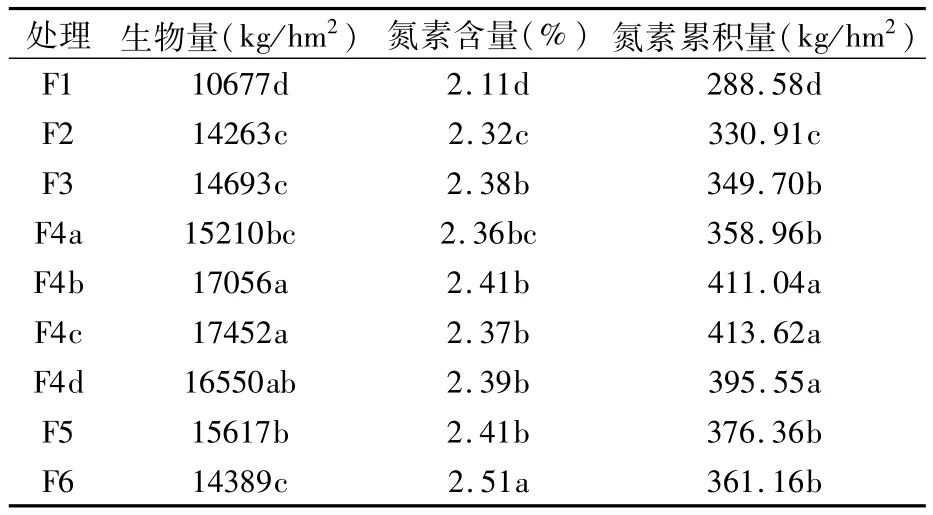

不同施氮處理下濟麥22的生物量與產量呈現出相似規律,即優化施肥的3個包膜尿素處理F4b、F4c和F4d地上部生物量均高于其他處理。其中,F4b和F4c處理的生物量分別比F4a處理顯著提高12.1%和14.7%;比F4d處理高3.1%和5.5%;比不施肥的F1處理顯著提高59.8%和63.5%。隨著施氮量增加,濟麥22地上部氮含量逐漸增加,施氮量為126 kg/hm2的 F3及 F4、F5處理地上部氮素含量均無顯著差異,F6處理地上部氮含量最高,與其他處理差異達顯著水平。F4b、F4c和F4d處理的氮素累積量均顯著高于其他處理。

表3 不同施氮處理的小麥地上部生物量、氮含量及氮素累積量

2.5 不同施氮處理對小麥氮肥利用率的影響

由圖3可以看出,隨著施氮量的增加,常規尿素處理氮肥利用率有逐漸下降趨勢,優化施肥處理的3個包膜尿素處理F4b、F4c和F4d的氮肥利用效率顯著高于 F4a,分別比 F4a處理提高73.91%、77.75%和 51.92%。F4a、F4b、F4c和F4d 4個優化施肥處理的氮肥利用率分別比高施肥量的 F6處理提高 34.83%、134.48%、139.66%和104.83%。

圖3 不同施氮處理的小麥氮肥利用率

3 討論

氮素是影響作物產量的首要因素,在一定用量范圍內,小麥各干物質量隨施氮量的增加而增加[8]。合理的施氮量是小麥實現優質高產高效的重要舉措[9]。當前農業生產上所用氮肥以尿素為主,但長期不合理的大量施用,不僅造成浪費,還會導致水體污染和土壤酸化[10]。本研究中,當施氮量在180 kg/hm2以下時,冬小麥籽粒產量和地上部生物量均隨施氮量的增加呈現遞增趨勢,180 kg/hm2時達到最大值,繼續增加用量,籽粒產量和地上部生物量開始下降。這與周潔等[11]的研究結果類似。

施氮量180 kg/hm2時,施用硫加樹脂尿素、樹脂尿素和熱固樹脂尿素均能獲得更高產量,并且硫加樹脂尿素處理能獲得最高產量,樹脂尿素處理能獲得最高生物量。熱固樹脂尿素的肥效減弱,產量和生物量均不同程度降低。可見,播前一次性施用硫加樹脂尿素、樹脂尿素控釋肥且控制施氮量在180 kg/hm2時,冬小麥產量可顯著提高。

氮肥對小麥產量的調控是一個極其復雜的過程。從本研究結果看,F4b和F4c處理(硫加樹脂尿素和樹脂尿素處理)高產量的出現伴隨著旗葉衰老的延緩、莖稈質量以及氮肥利用率的提高;從產量三要素來看,F4b和F4c兩個處理增加了濟麥22的穗數和穗粒數,但是降低了千粒重。可見,硫加樹脂尿素和樹脂尿素引起濟麥22增產的原因是多方面的。隨著施氮量的增加,常規尿素處理F6(250 kg/hm2)的小麥產量卻與 F2(72 kg/hm2)、F3(126 kg/hm2)、F4a(180 kg/hm2)和F5(234 kg/hm2)無顯著差異,但其氮肥利用率急劇下降到29.0%,莖稈強度也顯著低于F4及F5處理,最終可能導致倒伏風險增加。

4 結論

優化施氮量180 kg/hm2的硫加樹脂尿素和樹脂尿素處理均能在泰安肥城地區獲得濟麥22的高產,兩處理均能顯著延緩灌漿后期旗葉衰老,增強莖稈強度并提高氮肥利用率。因此本試驗條件下,180 kg/hm2純氮用量的硫加樹脂尿素和樹脂尿素適合當地土壤條件及小麥高產栽培。