群體認同和錯失恐懼導致競爭性消費的研究

黃倩倩 鄧士昌

〔內容提要〕人們總是想要“跟上”自己所屬群體的消費規范。Schor將這種出于對落后的恐懼而和參照群體進行比較或競爭的消費活動定義為“競爭性消費”。盡管這樣的消費方式變得越來越普遍,然而很少有學者對其形成機制和干預方式進行探索。本文通過行為實驗的方式研究參照群體對競爭性消費的影響作用,并結合錯失恐懼和群體認同感的中介調節作用提出一個完整的競爭性消費形成路徑,探究了競爭性消費的發生機理及其干預方式,為引導消費者進行健康消費提供有益參考。

〔關鍵詞〕競爭性消費 群體認同 錯失恐懼

注:本文系上海市哲學社會科學規劃課題“非理性互聯網金融投資行為中的認知偏差因素:作用機理及干預機制研究”(項目編號:2017EGL006);教育部人文社會科學基金項目“認知偏差因素對風險性網絡借貸消費行為的影響機理及干預機制研究”(項目編號:19YJC630027);上海市“晨光計劃”項目“網絡偏差信息行為的心理機制及治理研究”(項目編號:16CG61)的研究成果之一

人們總是希望能夠“跟上”自己所屬的社會群體。當社區里的鄰居們都開著寶馬級別的汽車時,人們總是想把自己的舊車也換成相應級別。當辦公室里的同事們都參加了某個新的學習課程時,人們也想要參加一下。社會比較理論指出,個體總是會不斷地在不同領域評估自己和他人,以確定自己的社會和個人價值。然而,當這種社會比較通過消費進行時,消費的欲望和個人收入之間的脫節就會越來越大。Schor用“競爭性消費”這一術語描述該現象:人們會有意識或無意識地定義自己的參照群體,并希望在消費上與該群體保持一致。

“我要買這顆大鉆石是因為我的好朋友有一顆”,Schor通過這個簡潔的例子說明了競爭性消費者消費的目的不在于獲取商品本身,而是為了在社會群體中不落人后。在這篇研究中,我們將通過行為實驗描繪競爭性消費產生的心理過程。通過對競爭性消費發生機理及其干預方式的探究,提出一個完整的競爭性消費形成路徑,并區分更容易產生競爭性消費意愿的人群,幫助消費者規劃更合理的消費計劃,同時也為營銷人員帶來啟示和方法。

一、文獻綜述

(一)參照群體與競爭性消費

參照群體是一類對于消費者而言極為重要的社會群體,是其進行自我比較、自我評價的一種途徑,關于參照群體對個體消費活動的影響一直是消費者行為學的研究熱點。在早期文獻中,許多學者認為個體會將自己的社交需求融入其消費行為中,以此顯現參照群體對自身的影響。如凡勃倫的消費涓滴式效應,杜森貝里的相對收入假說,赫希的位置商品概念,布赫迪厄的社會階層與消費品味的相互影響等。Schor在總結上述理論的基礎上,進一步細化了參照群體影響個體的方式,并提出了“競爭性消費”這一術語。其核心論點是:個體總是希望在消費上“不落后于”自己的參照群體,因此在參照群體進行消費活動后往往會產生比較或競爭的傾向,此時的購買行為成為了個體保持自己在群體中地位的方式。然而,并非所有群體的消費活動都能引起個體比較或競爭。本文在梳理文獻后,認為可引入群體認同感簡化對參照群體的劃分。群體認同是社會認同理論中的一個概念,是指個體對特定群體的歸屬感,使得個體與更廣泛的社會產生聯系。研究者發現,當消費者對某個群體擁有較高的認同感時,以該群體為背景的定向廣告將非常有效。同時,當群體認同感較低時,個體更有可能在消費上偏離多數人喜歡的選項,以避免不想要的身份交流。可見,群體認同感在參照群體對消費行為的影響中起了重要作用。因此,本研究提出參照群體的消費活動能否引發個體的競爭性消費傾向,取決于個體對該群體的認同度。上述推理可以歸納如下。

H1:群體認同正向調節了參照群體的消費活動對競爭性消費傾向的影響。

(二)錯失恐懼的中介作用

錯失恐懼原本是社交媒體研究中的一個概念,是一種由患得患失心理而產生的持續性焦慮,表現為人們總感覺自己會錯過什么事情或失去什么機會。由于人類是具有合群性、群居性、社會性的物種,因此個體不是只關注自己的生活,也會注意其他社會成員的動向,如人們經常會因為害怕錯過別人的動態而不斷地刷新社交軟件上的內容。

在消費場景下,這種錯失恐懼可以演變為害怕錯過商品所代表的其他價值。如霍金森認為錯失恐懼可以作為一種訴求應用于商業廣告中,這是因為當個體看到別人的消費活動時將會有一種普遍的擔憂,認為其他人可能會擁有自己所缺席的有益經驗。我們可以試想以下場景:當身邊的朋友們都在購買新衣服時,我如果還穿著舊衣服,我是不是將會錯過別人的青睞;當辦公室的同事們都購買了一個新的學習課程時,我若不跟上,是不是將會錯過一些職業發展機會。競爭性消費認為,人們往往恐懼落后于參照群體,希望通過購買行為達到參照群體的消費規范,此時的商品更多地是被用來表現個體的優勢。因此,本文認為在參照群體進行消費活動后,個體對于自身是否會錯失某些經歷、機會、關注等的恐懼,將引發其進行競爭性消費的傾向。上述推理可以歸納如下。

H2:錯失恐懼中介了參照群體的消費活動對競爭性消費傾向的影響。

二、實驗研究

(一)方法

1.參與者與實驗設計。372名大學生(194名女性)參與了實驗2,每名參與者可獲得額外的課堂成績。參與者平均年齡為21.35歲(SD=1.65)。我們將參與者均勻且隨機地分配到參照群體的消費活動:有、無的實驗組和控制組中。

2.實驗程序。實驗以英語口語學習課程作為消費對象,在整個實驗過程中沒有提到任何教育機構的名字。操作人員會告訴參與者將要完成的是一個閱讀任務,需要在閱讀后盡可能回憶細節,但不必刻意背誦內容。所有參與者都會讀到他或她的同專業同學們正在談論一個新推出的英語口語學習課程,這個課程采用了全新的教學方法,能幫助人們在一月內顯著提高英語口語水平。在參照群體有消費活動的實驗條件中,參與者會繼續讀到其同專業同學們已經購買了這個課程,并且這讓參與者在接下來的實習面試中表現優異(在參照群體沒有消費活動的控制條件下則沒有這段內容)。

在閱讀完畢后,我們要求參與者按以下順序完成三個量表:一是競爭性消費傾向。本研究根據Schor在其著作中的相關觀點開發了四個題目。參與者在七點量表上回答(1=非常不同意,7=非常同意),分數越高代表競爭性消費傾向越高。驗證性因子分析(CFA)顯示這四個題目具有良好的單維度結構(χ2=3.11,df=2,RMSEA=0.05,CFI=0.996,TLI=0.99)。該量表內部一致性良好(α=0.75)。二是群體認同感。采用Leach開發的群體內認同感量表。該量表共有十四個題目,如“我與[我的群體]團結一致”。參與者在七點量表上回答(1=非常不同意,7=非常同意),分數越高代表群體認同感越高。我們通過雙向翻譯將所有題目修訂為中文。該量表內部一致性良好(α=0.87)。三是錯失恐懼。采用Przybylski開發的錯失恐懼量表。該量表共有十個題目,如“我害怕別人擁有比我更多的有益經歷”。參與者在七點量表上回答(1=非常不同意,7=非常同意),分數越高代表錯失恐懼越高。通過雙向翻譯將所有題目修訂為中文。該量表內部一致性良好(α=0.79)。

(二)結果

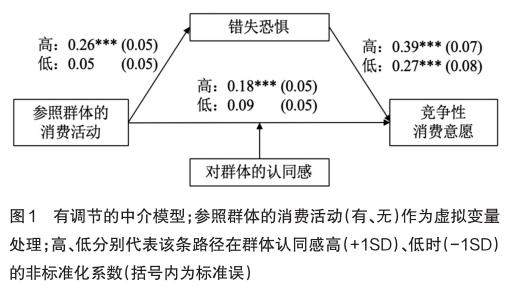

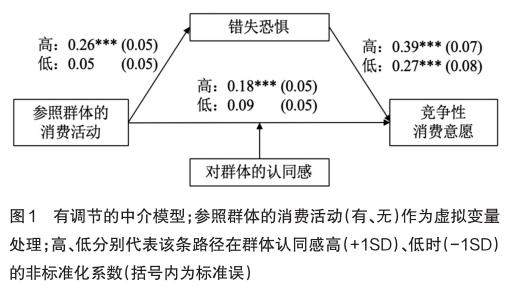

本文構建了一個有條件的中介模型(見圖1)。2000次百分比Bootstrapping的結果顯示,當參與者的群體認同感較高時(+1SD),參照群體的消費活動對個體的競爭性消費傾向有著顯著的總效應(b總效應=0.28,SE=0.05,95%CI=[0.18,0.39],p<0.001),并且錯失恐懼在其中起了顯著的中介作用(b間接效應=0.18,SE=0.05,95%CI=[0.07,0.28],p<0.001)。然而,當參與者的群體認同感較低時(-1SD),參照群體的消費活動對競爭性消費傾向的總效應并不顯著(b總效應=0.10,SE=0.05,95%CI=[0.00,0.20],p=0.06),錯失恐懼也并沒有在其中起到顯著的中介作用(b間接效應=0.09,SE=0.05,95%CI=[-0.01,0.19],p= 0.08)。這表明,只有當個體的群體認同感較高時,參照群體的消費活動對競爭性消費傾向才有影響,錯失恐懼的中介效應也只有在這種情況下才成立。

三、討論

實驗的結果驗證了H1和H2。只有在當群體認同感較高時,錯失恐懼才會在統計學上中介了參照群體的消費活動對競爭性消費傾向的影響。也就是說,當參照群體進行消費活動時,對該群體認同感越高的個體越容易產生競爭性消費傾向,并且錯失恐懼在其中起了中介作用。一是本研究發現參照群體的消費活動對競爭性消費傾向的影響受到群體認同感的調節,這是對競爭性消費概念的有益補充。本研究發現群體認同感正向調節了參照群體的消費活動對競爭性消費傾向的影響。也就是說,相對于認同感較低的群體,當個體對某個群體存在較高的認同感時,這個群體的消費活動將會在更大程度上引發個體進行競爭性消費的意愿。二是本研究發現了錯失恐懼顯著地中介了認同群體的消費活動對競爭性消費傾向的影響,從另一個角度解釋了競爭性消費形成的心理原因。社會比較理論認為,人們之所以在消費決策時會受到參照群體的影響,是由于個體為了避免自己的社會認同受到威脅。而本研究提出了一種新的解釋,即害怕自己錯過別人所擁有的有益經歷的錯失恐懼也是競爭性消費形成的一個重要心理原因。

(作者單位:上海對外經貿大學)

責任編輯:宋爽