淺談中國漆藝的傳承與發展

文 陳春麗

漆藝作為重要的文化遺產,通過查閱眾多史料發現,包括國邦儀禮、婚喪嫁娶、日常飲食、生活起居,但凡隆重、喜慶的場合都有漆藝制品的記載,在數千年的文化長河里,曾達到“無器不髹”的境地。歷經時代更迭,漆藝逐漸退出了人們的日常生活,傳統漆藝如何在現代更好地發展、生活再現等,是漆藝人的使命。筆者通過對傳統漆藝的藝術特點、面臨現狀等展開分析,讓更多的人了解漆藝,讓人們看到漆藝的美,為弘揚傳承漆藝藝術貢獻力量。

一、中國漆藝簡況

中國漆藝擁有7000多年的悠久歷史,漆畫之父喬十光先生主編的《漆藝》一書中寫道:“漆藝,已突破了漆器、漆工的含義,是一門具有廣闊開發前景的藝術門類。”他也曾對此作出解釋:“漆藝的含義很窄,限于漆,它的含義又很寬,漆器、漆畫和漆塑……無論平面或立體造型,無論實用品或欣賞品,只要涉及漆的都屬于漆藝的范疇。”中國漆藝就是以漆為主的手工藝,它是建立在以“器用為本”,以“天時”“地氣”“材美”“工巧”為造物理念基礎上的一種藝術門類,而這點不僅貫穿于中國傳統工藝美術及造物文明,更體現出中華民族應世接物的獨到方式。

中國擁有豐富的傳統漆藝,在出土的眾多漆器中最早的是新石器時代晚期的漆器。中國傳統漆藝大都以地方漆藝為主,大體可分為脫胎漆器、北京雕漆、四川漆器、云南漆器、陽江漆器、金漆鑲嵌、貴晉漆器、天水雕填、揚州漆器、漆線雕等,下面筆者主要講一下具有福建地方特色的脫胎漆器和漆線雕的特點。

脫胎漆器主要指福州脫胎漆器,是福州市的特產,是中國國家地理標志產品。因其制作工藝以泥土、石膏等塑成胚胎,再以大漆作為粘劑,然后用夏布(苧麻布)或綢布在胚胎上逐層裱褙,待陰干后脫去原胎,留下漆布雛形,因而得名,這項技藝起源于清乾隆時期。隨著技藝的發展,對工藝、材料的不斷完善,另一種脫胎漆器的制作工藝以硬材為坯,如木胎,可不經過脫胎,直接髹漆制作。每一件脫胎漆器在經過上灰底、打磨、髹漆研磨等幾十道工序才能完成,因此,成就了脫胎漆器形態輕薄、質地堅韌、色澤艷麗、表面光亮等獨一無二的特點。

漆線雕一般指廈門漆線雕工藝,是獨具閩南特色的民間手工藝品。在古代閩南地區用于佛像雕塑裝飾,其制作過程為雕塑、粉底、漆線裝飾、妝金填彩。一般采用陳年磚粉和大漆熟桐油等原料調和,經過反復舂打成柔軟而富有韌性的泥團,俗稱“漆線土”,再由手工搓成“漆線”,然后在涂有底漆的坯體上用“漆線”進行盤、結、繞、堆等技法,塑造出金碧輝煌、富麗堂皇的浮凸圖形。漆線雕工藝以線條盤結,以浮雕形式展現,精細之處毫厘不差,細節之處無不嚴謹,可以說,漆線雕的靈魂取決于手藝活是否精湛。

二、漆藝市場的現狀

(一)對知識產權的保護不夠重視

在我國,漆藝從業者大多是通過師傅手把手教的民間手藝人,大多文化水平不高,但技術十分精湛,他們缺乏作品知識產權的保護意識,使得許多漆藝從業者的作品陷入知識產權維權難的無奈。

20世紀90年代末,我國漆雕大師文乾剛曾創作了一款雕漆盤,一經問世,很快就被兩家工廠拿去仿制。文乾剛說:“那款作品作為這兩家工廠的暢銷產品,賣了20多年,收入估計有幾千萬元,但至今作為原創者的我沒有收到過任何創作設計費用。”這樣的窘境很多漆藝從業者都曾遇到過,對于作品產權維護意識的薄弱和維權難,讓大家只能吃“啞巴虧”。筆者常聽到的一句話是“在工藝美術行業,至今仍有很多人覺得,誰能擴大生產,誰盈利多,誰就是英雄”。這是我們行業面臨的無奈,知識產權的保護需要大家足夠重視,不僅是漆藝行業,乃至整個工藝美術行業都是一件任重道遠的事情。

(二)漆藝的實用功能退化

不知從何時開始,漆藝發展開始摒棄其“功能性為主”的創作理念,開始把表達自我和藝術創作作為首要追求甚至忽略了作品的使用功能。

早期漆藝之所以得到不斷地發展壯大,正是倚仗它的功能性,從歷代出土的漆藝作品中可以發現,從西漢時期的彩繪漆杯、漆木勺到明清時期的花鳥紋圓蓋漆盒、人物山水漆筆筒、剔紅漆盤等,漆藝作品在工藝越發精進的同時實用性也是越來越突出的。而在現代,漆藝越來越美術化、藝術化。

(三)傳統漆藝的遺失

自古以來,很多漆藝人受到“重道輕器”的影響,致使很多好東西沒有被傳承,加上工業化、機械化、自動化的發展,唯速度、唯市場、唯材料的傾向日趨嚴重,逐漸違背了漆藝技術與藝術、器與道相統一的原則。我們常常在凝視古代作品時,總是懷著仰望而無法達到的感嘆,現在能拿得出手的,大多是幾件去展覽的漆器,而多項傳統技藝卻被遺失。

三、如何傳承和發展漆藝

作為漆藝從業者,如何不忘初心,肩負起將漆藝傳承好、發揚好的使命擔當,筆者有以下幾點思考。

(一)轉變漆藝生產模式

在目前機械自動化生產的大背景下,改變是傳統手工藝需要面對的抉擇,現代的漆藝面臨傳承生存危機,如果不轉變生產模式,小作坊的生產模式還能走多遠,這是漆業從業者需要思考的。

“漆藝”+“生產”,有人會說這會讓漆藝的手工身份一去不復返,其實不是。漆藝需要手工技藝,這是漆藝的靈魂,但是在AI人工智能、CAD技術等發達的今天,我們不能坐井觀天,要與時俱進,只有將現代技術融入傳統手藝中,漆藝才會煥發新的活力。漆藝生產是解決當下漆藝困境的“瓶頸”,從漆的生產、調制到一件漆器的產生,在顏料、設計、制作周期上都可以結合現代技術進行優化。比如,通過現代技術對漆原料的提煉,通過現代技術達到同等打磨、髹漆等效果來縮短制作周期等,以減少漆藝的制作成本,更好地成就漆藝的功能價值。

(二)加大人才培養,夯實發展根基

人才是發展的第一要務,培養漆藝的傳承人是夯實漆藝發展的根基,是保持和傳承中華傳統文化的需要,習總書記說:“中華傳統文化是我們最深厚的軟實力。”我們的軟實力需要人才。

目前,中央美院、中國美院等頂尖高等學府均有開設漆藝課程,教學學術化、風格化、模式化,在一定程度上輸送了一批高知識專業人才,同時在民間也有師傅傳幫帶,這在一定程度上培養了后備軍,但兩者對漆藝的普及還不夠。是否可以更進一步,比如,開展優秀文化進課堂,邀請民間漆藝非遺技藝傳承人、漆藝大師在中小學、大學課堂開展特色課程,讓學生了解漆藝,并在一定程度上掌握漆藝的制作方法及表現方法,同時對傳承地方優秀傳統文化具有積極作用。

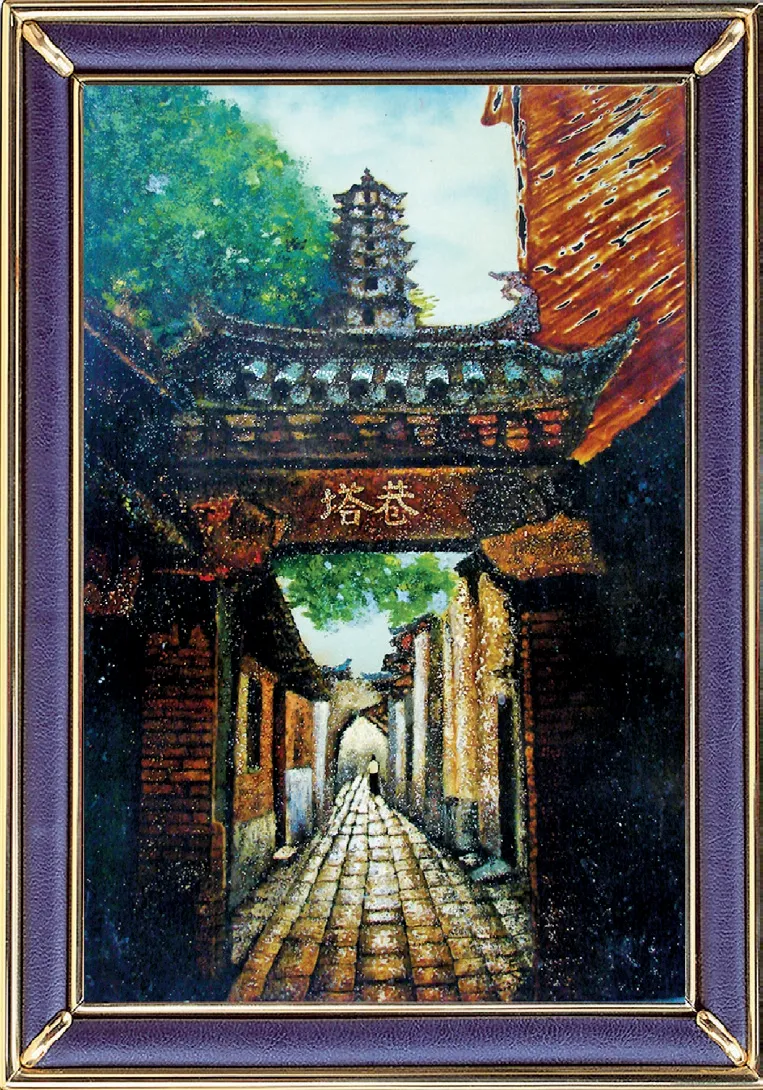

《三坊七巷之塔巷》

(三)持有地域特色,保持個性差異化

隨著大家對漆藝文化的了解,漆藝品種選擇面拓寬,漆藝品市場琳瑯滿目,發展漆藝的地域特色是其必然的競爭優勢,我們期待脫胎漆器、廈門漆雕等更多地方漆藝可以作為地方名片創造更高的經濟產值和藝術價值。

中國漆藝面臨的現狀,也是很多傳統工藝面臨的現狀,一個行業的發展需要有方方面面的改革,筆者認為只有清醒的發現自己的短板才能更好地找準出路,希望通過我們這一代人的努力,有一天“中國漆藝”成為家居生活主流,人手一件漆藝,小到一個盒子,大到一件家具,使漆藝成為人們生活中不可或缺的物件。