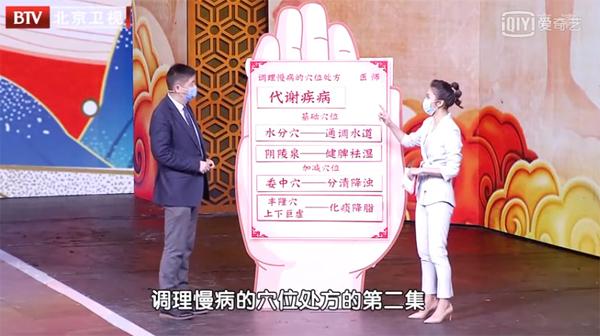

調(diào)理慢病的穴位處方

隨著天氣逐漸干燥和轉(zhuǎn)冷,潮濕黏膩的感覺漸漸遠(yuǎn)離了每一個人。但是,會對人體造成損害的邪氣之一——濕邪,并未徹底從我們身邊離去。

濕邪,可以分為外濕和內(nèi)濕,外部的濕氣損傷人體即為外濕傷人,這主要見于潮濕多雨的長夏時節(jié),而內(nèi)濕幾乎一年四季都可以見到,這種體內(nèi)的濕氣幾乎和天氣無關(guān),它是我們的脾胃中焦功能出現(xiàn)異常所致,這常常被稱為濕氣內(nèi)蘊。眾所周知,中醫(yī)認(rèn)為我們一身的能量、氣機主要通過飲食攝入水谷精微、脾胃運化水谷精微并升清降濁來實現(xiàn),健康的狀況下,攝入的水谷精微被脾胃盡數(shù)運化,能量、營養(yǎng)隨著清氣升騰,又在肺的作用下輸注全身臟腑,而無法被消化的多余水液、飲食糟粕,則隨著濁氣入下焦,隨著二便排出人體。如果這個過程出了一些問題,水飲和水谷無法正常運化,會在體內(nèi)形成一些“用不掉又排不掉”的水液,這便是濕邪。它既是脾胃功能障礙的病理產(chǎn)物,又是多種臟腑疾病的致病因素。

濕邪內(nèi)蘊,久而生痰,痰濕往往相伴致病,現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中的多種代謝性疾病如代謝綜合征、糖尿病、痛風(fēng)、高脂血癥、肥胖、脂肪肝等,其中醫(yī)辨證中都有與痰濕相關(guān)的證型。而冠心病、高血壓、腦梗死等循環(huán)系統(tǒng)疾病或危重癥,背后往往也有痰濕在作祟。

面對痰濕,最核心的治法便是祛濕,如果痰濕嚴(yán)重,則化痰祛濕缺一不可。濕邪的誕生主要源于體內(nèi)水液輸布、運轉(zhuǎn)的障礙,所以從這一角度來治療,主要針對主管人體水液輸布、代謝的肺與腎,而另一方面需要讓濕邪有去處,能夠排出人體,這便是“通調(diào)水道”,此外就是通過藥物或其他治療手段改善脾胃中焦的功能,從根本上解決痰濕化生之源。化痰祛濕的藥物在中藥家族中有很多,如大家熟悉的茯苓、薏仁、白術(shù)等,而許多穴位也有著不錯的祛濕效果。

如果癥狀較重,自然離不開湯藥治療或綜合治療,而如果癥狀較輕,有時候利用我們的穴位就能取得不錯的效果,而從預(yù)防保健的角度來說,隨時能夠自我按摩的穴位更是大家日常保健、預(yù)防濕邪傷身的好選擇。來自北京中醫(yī)藥大學(xué)針灸推拿學(xué)院的程凱教授將教給大家兩個祛濕的基本穴位和兩組根據(jù)濕邪在體內(nèi)變化后設(shè)計的加減穴位,幫各位讀者全面祛濕。

祛濕的主要穴位

濕邪可以被理解為堆積在人體內(nèi)的異常水液,要想祛濕,首先要將水液運化的通道疏通,其次要將脾胃的功能健運起來。所以祛濕的兩個基本穴位也分別有著這兩種功效:一個負(fù)責(zé)通調(diào)水道,一個負(fù)責(zé)健脾化濕。程凱教授告訴我們,這兩個穴位是分別屬于任脈的水分穴和足太陰脾經(jīng)的陰陵泉穴。

(1)水分穴

水分穴出自《針灸甲乙經(jīng)》,是任脈上的穴位。“水”主要指水谷精微、水液,“分”有分別的意思。水分穴位于中醫(yī)認(rèn)為的小腸下口的位置。小腸是人體的六腑之一,主要功能為分清泌濁,吸收水谷精微中的營養(yǎng)物質(zhì),并將多余的水液排入膀胱,將渣滓排入大腸。就像分界點一樣,位于此處的穴位也就被稱作水分穴。中醫(yī)認(rèn)為“小腸主液”,人體所需的水液,絕大部分是在小腸中吸收的,若小腸吸收水液的功能發(fā)生障礙,則人體排出的水液必然受到阻礙,水分在體內(nèi)積聚就會形成內(nèi)濕,進而形成痰濕等。水分穴內(nèi)應(yīng)小腸,能通過調(diào)節(jié)小腸的功能,影響身體的水液代謝,達(dá)到祛濕消腫的目的。

【定位與取穴】位于上腹部,前正中線上,當(dāng)臍中上1寸。取穴時取仰臥位,找到肚臍中央向上一拇指寬度的位置,以被取穴者自身手指為準(zhǔn)。

【功效與主治】通調(diào)水道、理氣止痛,主治水腫、小便不通、腹瀉、腹痛、反胃、吐食。

【按摩方法】將手指四指并攏放于水分穴,用振顫的手法按摩,堅持30~60秒。可以刺激大小腸蠕動,恢復(fù)它們分清降濁的功能,還能幫助控制血糖。

(2)陰陵泉穴

“陰”的意思主要指屬陰的水液,“陵”的意思是土丘,“泉”即指水泉穴。該穴名意指在足太陰脾經(jīng)流行的經(jīng)水及屬脾土物質(zhì)、混合物在本穴聚合堆積。膝之內(nèi)側(cè)為陰,脛骨內(nèi)側(cè)髁高突如陵,髁下凹陷似泉,此穴亦為足太陰脾經(jīng)上的合穴,五行屬水,所以叫陰陵泉。

【定位與取穴】位于小腿內(nèi)側(cè),脛骨內(nèi)側(cè)下緣與脛骨內(nèi)側(cè)緣之間的凹陷中,在脛骨后緣與腓腸肌之間,比目魚肌起點上。取穴時取坐位,用拇指沿小腿內(nèi)側(cè)骨內(nèi)緣(脛骨內(nèi)側(cè))由下往上推,至拇指抵膝關(guān)節(jié)下時,脛骨向內(nèi)上彎曲之凹陷即是本穴。

【功效與主治】健脾滲濕,通利下焦。主治腹脹、暴泄、黃疸、水腫、喘逆、小便不利、小便失禁、男子陰莖痛、婦人陰痛、遺精、膝痛等。

【按摩方法】今天教給大家的方法不只是按陰陵泉一個穴位,而是點揉從三陰交(內(nèi)踝尖直上3寸,脛骨后緣處,取穴時內(nèi)踝尖直上4橫指寬即為此穴)到陰陵泉這一段經(jīng)絡(luò),每天10~20次。如果摸到有條索、筋結(jié)多則說明有脾胃代謝方面的問題,可以著重用彈撥的方式按揉,每天彈撥50次。

祛濕的加減穴位

當(dāng)濕邪在體內(nèi)待久了,就會出現(xiàn)轉(zhuǎn)化,這也是慢性代謝疾病不好治療、遷延不愈的原因之一。此時就要在上面兩個祛濕主穴的基礎(chǔ)上,根據(jù)濕邪在體內(nèi)的變化,加減兩個穴位。常見的濕邪轉(zhuǎn)化方向有濕化熱和濕化痰兩種,我們在穴位上也要有針對性地清利濕熱和化痰濁,這就需要用到委中穴、豐隆穴和上下巨虛穴。

(1)加減穴位一:委中穴

濕化熱的主要表現(xiàn)為面目身黃、色澤鮮明、大便溏泄、小便短黃、舌苔黃膩、脘腹痞悶、不思飲食、惡心嘔吐、口苦黏膩、身重困倦等,這時我們可以用到后膝區(qū)的委中穴。

委中穴為足太陽膀胱經(jīng)上的穴位,“委”的含義是堆積,該穴名意指膀胱經(jīng)的濕熱水汽在此聚集。刺激委中穴可以幫助人體排出濕熱水汽,清利濕熱。

【定位與取穴】委中穴位于膝關(guān)節(jié)后方,腘窩橫紋之中點,當(dāng)股二頭肌腱與半膜肌肌腱的中間。取穴時端坐垂足,雙手輕握大腿兩側(cè),大拇指在上,其余四指在下,食指放于膝蓋里側(cè),即腿彎的中央,食指所在的位置即是該穴。

【功效與主治】委中穴有清熱涼血、舒筋通絡(luò)、祛除風(fēng)濕、舒筋活絡(luò)、泄熱清暑、涼血解毒的作用。主治腰及下肢病證;腹痛,急性吐瀉;小便不利,遺尿;丹毒。

【按摩方法】可以用刮痧板局部刮痧的方式利水清熱;沒有刮痧板也可以用四根手指,放在委中穴位置拍打1分鐘,微微出痧即可。

(2)加減穴位二:豐隆穴和上下巨虛

豐隆穴

歸屬足陽明胃經(jīng)穴,首載于《黃帝內(nèi)經(jīng)·靈樞》經(jīng)脈篇,尤被古今醫(yī)學(xué)家公認(rèn)為治痰之要穴。元代王國瑞《玉龍歌》云“痰多宜向豐隆尋”,明代樓英《醫(yī)學(xué)綱目》指出:“風(fēng)痰頭痛,豐隆五分,灸亦得。諸痰為病,頭風(fēng)喘嗽,一切痰飲,取豐隆、中脘。”“豐”即豐滿之意,“隆”指突起,足陽明胃經(jīng)多氣多血,氣血于本穴會聚而隆起,肉漸豐厚,故稱作豐隆。豐隆穴是足陽明胃經(jīng)的絡(luò)穴,胃經(jīng)濁氣在此沉降。

【定位與取穴】位于人體的小腿前外側(cè),外踝尖上8寸,條口穴外1寸,距脛骨前緣兩橫指(中指)。取穴時從腿的外側(cè)找到膝眼和外踝這兩個點,連成一條線,然后取這條線的中點,接下來找到腿上的脛骨,脛骨前緣外側(cè)1.5寸(大約是兩橫指的寬度),和剛才找到的中點平齊,此處即為豐隆穴。

【功效與主治】具有調(diào)和胃氣、祛濕化痰、通經(jīng)活絡(luò)、補益氣血、醒腦安神等功效,主治頭痛、咳嗽、痰多、胸悶、眩暈、下肢神經(jīng)痙攣、麻痹、便秘、尿閉、支氣管炎等。刺激此穴既能化解咳喘出現(xiàn)的有形之痰,又能解決脾的代謝功能異常造成的無形之痰。

上巨虛

本穴屬足陽明胃經(jīng),為大腸之下合穴,《黃帝內(nèi)經(jīng)》記載“合治內(nèi)腑”,故本穴適用于調(diào)腸和胃,因而可以治療胃腸病證。

【定位與取穴】在小腿前外側(cè),當(dāng)犢鼻下6寸,距脛骨前緣一橫指(中指)。取穴時取正坐位或仰臥位,找到膝中至外踝尖并做連線,此距離為16寸,折量出犢鼻下6寸所在,再以中指同身寸即可定位距脛骨前緣一橫指上巨虛所在。

【功效與主治】調(diào)和腸胃,通經(jīng)活絡(luò)。主治腸鳴泄瀉、闌尾炎、胃腸炎、腹痛脹滿、痢疾、細(xì)菌性痢疾、便秘、膝脛酸痛、膝關(guān)節(jié)腫痛、下肢痿痹、腳氣等。

下巨虛

下巨虛位于上巨虛下方,亦為足陽明胃經(jīng)穴,為小腸之下合穴。

【定位與取穴】位于人體小腿前外側(cè),當(dāng)犢鼻穴下9寸,距脛骨前緣一橫指(中指)。取穴時找到上巨虛穴下3寸(四橫指寬)即為此穴。

【功效與主治】調(diào)腸胃,通經(jīng)絡(luò),安神志。主治腹瀉、痢疾、小腹痛等胃腸病證,以及下肢痿痹、乳癰等。

【按摩方法】三穴屬于同一經(jīng)絡(luò),相距較近,可以用刮痧板從上到下,沿著脛骨刮拭三穴所在區(qū)域,微微出痧即可。一周刮1~2次。

(編輯? ? 車翀)

受訪專家

程凱

北京中醫(yī)藥大學(xué)教授、碩士研究生導(dǎo)師、副主任醫(yī)師,醫(yī)學(xué)博士。程氏針灸第四代傳承人。國家中醫(yī)藥管理局針灸學(xué)重點學(xué)科后備學(xué)科帶頭人、中國針灸學(xué)會耳穴診治專委會主任委員、中國針灸學(xué)會腧穴分會副主任委員。研究方向為腧穴的定位特異性研究和中醫(yī)婦科。擅長運用針灸療法治療常見婦科疾病,善用梅花針、耳穴等療法。

門診時間:周二下午、周四下午、周五下午