會致命的肌肉撕裂

藏在腹部的炸彈

有一種腹部疾病非常常見,但是也很容易被我們忽略,這種疾病與我們的腹部肌肉密切相關,可輕可重,但嚴重的時候甚至會有致命風險。首都醫科大學附屬朝陽醫院的專家們告訴我們,要警惕三顆來自腹部的“炸彈”:腹壁腫瘤、肥胖、妊娠,這三顆“炸彈”正是導致這種可怕腹部疾病的直接原因。那么專家所說的腹部疾病到底是什么呢?

危險的疾病:腹直肌分離

專家所說的腹部疾病其實就是腹直肌分離。腹直肌位于我們腹前壁正中線兩側,左右各一塊,上寬下窄,呈帶狀,被包埋于腹直肌鞘內。腹直肌起自恥骨上緣,止于第5至第7肋軟骨和胸骨劍突,其肌腹向后逐漸加寬,至腹中部為最寬。腹直肌可并不是一塊簡簡單單的肌肉,它對于我們的脊柱運動、呼吸運動等諸多方面均起到非常重要的作用。當腹直肌下固定時,兩側肌肉收縮可以使得脊柱前屈,單側收縮可使脊柱側屈;上固定時,兩側的腹直肌收縮則能夠使骨盆后傾。此外,腹直肌還有維持腹壓,協助呼吸、排便、分娩等作用。

正常情況下,腹部的兩塊腹直肌是并在一起的,但腹壁腫瘤、肥胖、懷孕等原因卻會使使腹壓增高,抻開腹部的肌肉,導致腹直肌分離。專家告訴我們,還有一些慢性疾病帶來的習慣性動作,比如長期的慢性咳嗽、慢性便秘,也可能突然增加腹腔內的壓力,把本來已經有些裂開的腹直肌進一步撕扯,使腹直肌分離得更加嚴重。

那么,腹壁腫瘤、肥胖、懷孕這三個腹部“炸彈”是如何讓腹直肌分離的呢?

腹部“炸彈”一:腹壁腫瘤

年輕的賈女士起初只是發現自己的腹部長出了一個核桃般大小的腫物,沒想到僅過了17個月,腫物生長了10千克,比西瓜還大,幾乎占滿了整個腹腔,直接導致她的腸管被嚴重擠壓,不僅腹直肌被撕裂,還出現了腎功能受損、雙腿浮腫和嚴重營養不良。

幸運的事,專家通過手術切除了這個腫物,制止住它的瘋長。但專家告訴我們,其實賈女士在得病之前是有信號可循的,嘔吐、惡心、食欲減退、消化不良、雙腿浮腫、腎功能下降、排便排氣消失等癥狀都是腹壁腫瘤的警示信號。

腹壁腫瘤剛開始生長時體積較小,患者一般不會出現明顯不適,但隨著瘤體的增大,它占據的腹腔空間也會越來越大,腹壁和腹直肌的彈性有限,腫瘤很快便會開始壓迫腹腔內的臟器,首當其沖的便是胃部和腸道。因此,患者經常容易出現惡心嘔吐、食欲減退、消化不良等癥狀,但由于癥狀特異性不強,所以許多患者并沒有引起重視,僅當作胃口不好一笑了之,后果便是腫瘤在腹腔內的瘋狂生長,突破腹直肌的彈性極限,發生腹直肌分離。腹腔內的各個臟器失去了腹直肌的保護和固定之后,便容易出現下墜和前凸,極有可能加重施加在胃腸道甚至腎臟表面的壓力,出現腎功能下降、排便排氣消失等癥狀,令人十分痛苦。

腹部“炸彈”二:肥胖

兩年前,北京的楊阿姨接受了下腹部婦科手術,術后恢復得不錯,但后來楊阿姨發現自己的下腹部逐漸鼓了起來,而且越來越大。起初楊阿姨以為是自己術后進補太多,長胖了,便沒有太在意,照樣吃吃喝喝,不亦樂乎。但隨著腹部的隆起,楊阿姨還出現了腰酸、背疼、尿失禁、便秘等癥狀,這讓她擔心起來。去醫院接受檢查才發現,自己原本以為肥胖的肚皮,里面的腹部肌肉其實早已被撐開,腹直肌分離后無法支撐內部臟器,便導致臟器脫垂的發生。

腹直肌分離的主要高危因素就是肥胖,尤其是中年人容易出現向心性肥胖。楊阿姨就是向心性肥胖的例子,雖然看起來沒有胖很多,但大部分脂肪都堆積在了腹部,腹腔內脂肪堆積,腹腔壓力增高,就容易出現腹直肌裂開的情況。

專家告訴我們,腹直肌是我們腹部的重要肌肉,除了可以維持腹腔壓力,還能夠給腹腔內的臟器一個向后上方的推力,協助韌帶和其他肌肉組織維持腹腔內臟器位置的相對穩定,所以在體重正常的人體內,腹腔里的各個臟器與其間的脂肪組織所占空間比例均勻。但肥胖人群由于有過量的脂肪堆積在腹腔內,給腹腔造成了很大的壓力,導致腹部肌肉撕裂,腹腔里的臟器往前凸,盆腔的臟器也就可能往下垂,導致患者出現尿失禁、臟器下垂等癥狀。

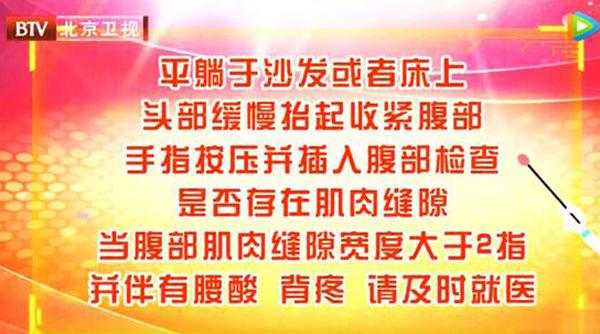

現如今肥胖人群那么多,如何知道自己是否發生了腹直肌分離呢?專家告訴我們一個自測腹直肌是否分離的方法:

(1)首先平躺仰臥,屈膝露出腹部,左手在頭部支撐,右手食指和中指垂直探入腹部,身體放松。

(2)其次上身抬起,感覺到兩側腹直肌向中間擠壓手指,如果感覺不到擠壓,那么就把手指向兩邊挪動,直到找到緊張的肌肉。

(3)測量左右兩側腹肌的寬度,如果該寬度超過兩指,就說明已經發生了腹直肌分離,如果還伴有腰酸、背疼等不適,務必及時就醫。

腹部“炸彈”三:妊娠

37歲的王女士生過兩個孩子,兩次生產后,她的腹部一直處于變形的狀態,王女士單純地以為只是生產后身材沒恢復而已。但專家卻告訴我們,王女士的情況不僅是不美觀這么簡單,雖然她目前可能沒有特別明顯的癥狀,但隨著年齡的增長,腹壁肌肉會逐漸削弱,腹腔壓力會逐漸增大,便有可能發生腹直肌分離。

很多人也和王女士一樣,認為生完孩子腹壁松弛一點是正常的,并未過多關注,隨后便極有可能出現腰酸背痛,甚至漏尿、臟器下垂等情況,而這些都是妊娠期腹直肌撕裂所導致的。

妊娠時,尤其是到了妊娠晚期,增大的子宮會使腹壁擴張延伸,兩側的腹直肌便會從腹中線的位置向兩側分離。正常情況下,生產后腹壁會逐漸恢復,腹直肌會向中線靠攏,通常半年到一年左右兩側的腹直肌就會恢復到原先的位置。但如果產婦本身較為瘦小,腹壁本身薄弱,又或是經產婦,存在雙胎妊娠、胎兒過大、羊水過多等問題,妊娠時會造成子宮過大,導致腹壁過度擴張延伸,腹直肌無法及時歸位的情況便時有發生。

專家告訴我們,若產后半年及以上腹直肌仍然不能歸位,便是發生了產后腹直肌分離癥,而一旦腹直肌分離,輕癥患者的臍孔常會隆起,外觀上如同臍疝一般,而且在做仰臥起坐動作時,可觸及兩側腹直肌之間有縱向的、凹陷的深“溝”存在,手指好似可插入患者的腹腔一般。如果前期沒有引起重視,腹直肌分離的癥狀便會逐漸加重,出現內臟前凸、下垂,導致陰道脫垂、漏尿等癥狀的發生。

如何拆除腹部的“炸彈”

輕微的腹直肌分離不用進行手術治療,平時多加運動,將腹直肌練得強壯一些,便能使其盡快回到原位,但專家提醒我們,鍛煉腹直肌一定要注意方式方法,部分女性產后往往沒有意識到腹直肌分離的存在,而采用仰臥起坐等不正確的鍛煉方法,最終導致腹直肌分離進一步加重。正確鍛煉腹直肌力量的方法包括仰臥舉腿、仰臥起坐、直角支撐等,但因人而異,選擇適合自己的動作十分重要。

腹直肌應如何正確鍛煉呢?專家推薦我們幾個方法。

(1)仰臥起坐:屈膝仰臥起坐優于直腿仰臥起坐,平臥后雙腿彎曲,讓一人壓住雙腳后,上體由平臥屈至40~60度效果最佳,但不適合孕產婦或產后早期、手術后早期恢復的人群。

(2)仰臥舉腿:最好采用懸垂舉腿、收腹或身體斜位仰臥舉腿、收腹的練習,肥胖人群、孕早期及產婦產后均可進行。

(3)直角支撐:俯臥后屈肘90度撐起上半身,雙腳立起僅腳尖點地,使腳尖以上直至胸腹部完全離地并伸直,每次保持1~3分鐘,初次鍛煉時保持30秒左右即可,循序漸進。肥胖人群、孕早期及產婦產后均可進行。

但如果是嚴重的腹直肌分離,并已經引起一系列嚴重癥狀,或是由于腹壁腫瘤等腹部疾病引起,就需要盡早治療,可采用介入或手術治療的方法。

介入治療:簡單來理解,就是先切斷為腫瘤供血的血管,防止腫瘤繼續生長,然后再進行腫瘤切除手術。

小切口腹腔鏡手術:對于小型、縫合組織緣血供良好的腹壁缺損的修復,也可以直接縫合,即用縫合方式將腹壁缺損兩側的組織原位對攏縫合。但是,直接縫合并不適用于絕大多數的腹壁缺損,特別不適合復雜腹壁的缺損。腹壁肌筋膜缺損直接縫合后的復發率達40%~60%,目前使用的主要方法是補片手術。這種手術的全稱是“經腹腔鏡腹壁重建術”,是在腹腔鏡下,直接將醫用的補片放在腹膜外或肌肉的下方,相當于為腹直肌打了一個補丁,防止它繼續裂開,這也是目前腹壁缺損治療的最主要的手段。

目前,可用于腹壁缺損修復的植入材料包括合成與生物補片兩大類。合成補片包括不可吸收補片、可吸收補片與復合補片,臨床上應用較多的合成補片是聚丙烯、聚酯等補片;對于腹腔內修補,由于存在補片與腹內器官直接接觸的問題,須選用具有防粘連特性的復合補片。生物補片植入體內后,其膠原基質逐漸被人體自身的纖維組織及膠原取代,因而較適合伴污染的腹壁缺損的修復及須進行放療等干預的腹壁腫瘤切除患者的腹壁缺損修復。

除了這種經腹腔鏡手術,如果患者的基礎條件不佳,或是病情復雜,無法經腹腔鏡微創治療,可能仍需要進行開放手術治療,目前機器人手術也在腹壁重建方面發揮著重要的作用。

(編輯? ? 車翀)

受訪專家

陳杰

首都醫科大學附屬朝陽醫院疝和腹壁外科主任,主任醫師、教授、博士研究生導師。中國醫師協會外科醫師分會疝和腹壁外科醫師委員會主任委員,中華醫學會外科學分會疝與腹壁外科學組副組長,北京醫學會外科學分會常委、疝和腹壁外科學組組長。擅長各種腹壁疝、腹壁腫瘤、腹壁感染、腹股溝疝、臍疝的局麻日間手術,對切口疝、造口疝、盆底疝等復雜疝及合并復發、感染、腹水疑難患者的診治有豐富的經驗。

門診時間:周三上午

楊慧琪

首都醫科大學附屬朝陽醫院疝和腹壁外科主任醫師,醫學博士。中國醫師協會疝與腹壁外科青委副主委、美國疝外科協會會員。擅長治療食管裂孔疝及胃食管反流病、成人切囗疝、臍疝、產后腹直肌分離、造口疝及肥胖癥合并腹壁疝等。

門診時間:周一下午、周三上午、周四下午、周六上午