康復護理對股骨頸骨折患者全髖關節置換術后功能恢復的影響分析

葉明 況麗

【關鍵詞】康復護理;全髖關節置換術;股骨頸骨折

【中圖分類號】R473.6 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)10-0202-01

股骨頸骨折是骨科一種常見的病癥,好發于老年人。患者年齡偏高,常合并骨質疏松、骨強度減弱等情況,導致其更容易出現骨折。針對股骨頸骨折患者,臨床普遍采取全髖關節置換術。該種手術具有一定效果,但術后容易出現應激反應,影響患者功能恢復。為改善這種現狀,需為患者提供相應的護理措施。本文分析觀察股骨頸骨折患者全髖關節置換術后接受康復護理對其功能恢復的影響。

1資料與方法

1.1一般資料

隨機挑選我院2018年3月至2019年3月期間實行全髖關節置換術患者82例。按照單復數分組方法將患者分為對照組與觀察組,兩組患者都有41例。對照組中男25例,女16例,患者年齡范圍50-78歲,中位年齡段為(66.3±3.2)歲。交通事故19例,高處墜落16例,跌倒6例。觀察組患者中男女比例為24比17。患者的年齡跨度為51-78歲,平均年齡為(66.9±3.7)歲。交通事故20例,高處墜落15例,跌倒6例。分析對比兩組患者年齡、性別、骨折原因等常規資料,并無區別P>0.05,可進行對比研究。

1.2方法

所有患者均實行全髖關節置換術,對照組患者術后予以常規護理,護理人員加強對患者健康宣教、提醒注意事項與術后鍛煉指導等。觀察組患者在對照組基礎上展開康復護理。具體操作內容如下:

體位護理。手術結束后,搬運患者時護理人員應將患肢調整為外展中立,平托患者肢體,并放置軟墊抬高患肢,注意加強患者腓總神經的保護,以免產生壓迫。直至患者麻醉消失完全清醒后,護理人員便可指導患者康復鍛煉。(2)功能鍛煉。手術結束當天,護理人員可指導患者進行短暫的10min功能鍛煉,如主動或被動屈伸踝關節,隨后引導患者自助繃緊腿部肌肉10s后逐漸放松。訓練患者上肢肌力,指導患者配合深呼吸與擴胸訓練,以預防心肺系統并發癥發生。根據患者術后恢復情況,可在術后1-6d調整運動量,經深呼吸、收縮股四頭肌、小腿三頭肌等運動配合鍛煉。指導患者進行屈伸髖、膝以及踝部關節。在此類部位關節訓練的過程中,護理人員應注意活動幅度不可超過30°。訓練期間注意詢問患者肢體是否存在疼痛感,隨后可從被動運動逐漸過渡至主動運動和肢體抗阻能力訓練。術后7-14d,護理人員指導患者主動屈伸髖、膝關節,每天10次,每次10min。根據患者耐受性可逐漸增加運動幅度與運動時間,直至患者可以自主進行抬腿運動。隨后護理人員便可指導患者借助拐杖下地活動,活動時間應控制在10min,并根據患者自身感受與切口情況適當調節幅度與頻率。在不影響患者身體恢復的情況下,可逐漸增加活動的時間與次數。(3)出院指導。在患者各項機能滿足出院條件,且患者要求出院時,護理人員應提醒其出院后持續性進行功能鍛煉,并注意定期來院復查,以便了解關節功能恢復情況。

1.3觀察指標

統計兩組患者護理滿意度;利用視覺模擬評分法(VAS)對患者疼痛程度進行評分,分數越低。表明患者疼痛感越低;采用髖關節功能評分表(Harris)評價患者功能恢復情況,分值越高,說明患者髖關節功能恢復越好。

1.4統計學方法

此次研究活動的各類數據均采用SPSS19.0軟件處理,計數資料利用百分比表示,并經X2檢驗;計量資料采用(X±S)表示,需經t原理檢驗,如P<0.05,表明組間差異具有統計學意義。

2結果

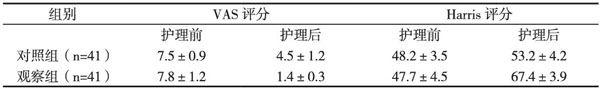

統計對比兩組患者護理滿意度,對照組明顯低于觀察組,對照組為75.6%,觀察組為95.1%,差異P<0.05,符合統計學意義;所有患者接受護理前的VAS評分和Harris評分無區別,護理后均改善,且觀察組患者改善效果明顯優于對照組,數據P<0.05,符合統計學意義,詳情見表1。

表1 兩組患者護理前后VAS評分與Hams評分對比(分)

3討論

脛骨骨折屬于骨科常見性疾病,該種病癥會對患者的日常生活、工作均產生不同程度的影響。臨床治療多通過髖關節置換術以改善患者病情。為患者手術治療后,必要的康復性護理措施可加快患者康復速度,有效避免并發癥的產生。通過此次研究活動就可發現,康復護理對股骨頸骨折患者功能恢復效果顯著。

綜上所述,股骨頸骨折患者實行全髖關節置換術后展開康復護理措施對其功能恢復具有促進性的作用,有助于患者預后。