淺析學生對“大氣運動”部分易出現的“誤解”

遼寧 邢春雷

大氣運動是自然地理部分的重中之重,從簡單的熱力環流形成的基本原理到復雜的全球性的三圈環流的形成,對于學生而言,學習過程中一定會存在諸多困惑,甚至對一些知識點存在“誤解”。大氣運動在表現形式上分為水平運動與垂直運動,大氣的水平運動即為風,垂直運動為氣流;全球性有規律的大氣運動為大氣環流,包括三圈環流和季風環流,無論哪種環流模式都是建立在熱力環流基礎上的。很多學生對大氣運動部分的重點內容常出現錯誤理解,包括氣壓和氣溫高低的判定、風的“誤解”、三圈環流的“誤解”等,本文著重對以上幾個方面進行分析。

一、氣壓高低的判定

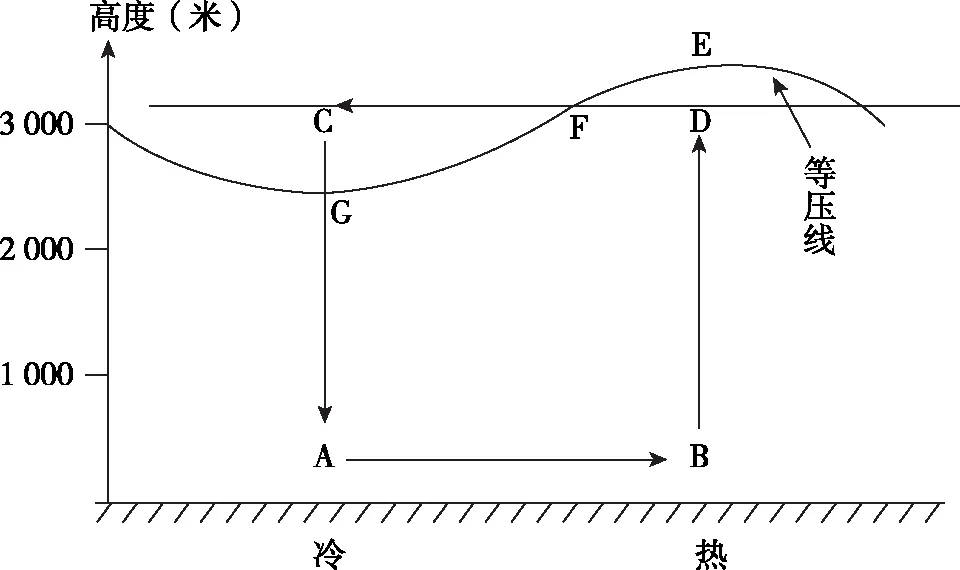

A地為冷源,B地為熱源,在垂直方向上,由于地表受熱不均導致空氣發生上升和下沉運動;在水平方向上,由于水平氣壓差異產生水平氣壓梯度力,導致空氣水平方向上的流動。空氣垂直方向上的運動是由于熱力原因造成的,水平方向上是由于動力原因造成的,最終形成逆時針方向的環流模式,見圖1。

圖1

對于A,B,C,D四點的氣壓或氣溫的比較,常用的方法是使用“凸高為低,凸低為高”這個口訣。學生在應用這種方法時最容易出現理解上的錯誤,把“高”和“低”當做海拔處理,這樣的話,學生得到的結論自然與正確結果背道而馳。“凸高為低,凸低為高”,這里的“高”和“低”指等值線對應要素的數值大小,海拔越高,氣壓或氣溫越低。現以C點和D點為例,C點等壓線凸向低處,所以C點等壓線凸向的是高值處,說明C點相對于同一海拔上的D點為低值;同理,D點等壓線凸向的是高處,即低值處,說明D點相對于同一海拔上的C點為高值。口訣法解決問題不僅快速,而且對于高中地理各階段出現的等值線方面的數值大小比較問題都適用,必須加以重視,不能對其存在“誤解”。

水平線法在解決數值比較方面也較為實用,以C點和D點的氣壓值比較為例,在圖1的基礎上,過C點和D點做一條水平線,見圖2。在垂直方向上,因為E點海拔高于D點,所以D點的氣壓值高于E點,同理,C點氣壓值低于G點,而E,F,G三點在一條等壓線上,氣壓值相等,由此可以得到D點氣壓值高于C點的結論。

圖2

通過不斷的探究,我們會發現對于同一海拔的兩個點,處于等壓線下的點的氣壓值高于等壓線以上的點的氣壓值。這個技巧性的判定方法,也是依賴于水平線法或其他判定方法的基礎上總結出來的,對于已經熟練掌握了熱力環流原理的學生是比較適用的。另外,對氣壓和氣溫高低的判定還需要注意的是,上述三種方法都是對水平方向上兩點進行比較,在垂直方向上,無論是氣溫還是氣壓都是海拔越高,數值越小。

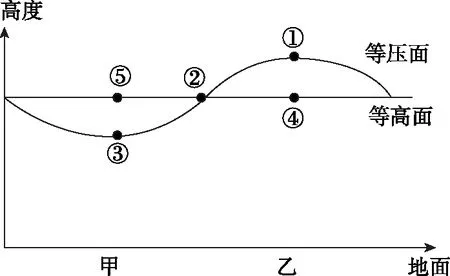

【例題1】讀“等高面與等壓面關系示意圖”,完成1,2題。

1.圖中表示氣壓相等的數碼是

( )

A.④和⑤ B.①和③ C.①和④ D.③和⑤

2.關于圖中甲、乙兩地大氣狀況的敘述正確的是

( )

A.甲地氣壓低于乙地 B.甲地氣溫高于乙地

C.甲地空氣受熱下降 D.乙地易形成陰雨天氣

【解析】1.根據氣壓變化的原理,在同一等壓面上的點氣壓相同,在豎直方向上,海拔升高氣壓降低。讀圖可知,五個點中,①②③位于同一等壓面上,氣壓相同,①與④在同一豎直方向上,①的海拔高,氣壓低于④,③與⑤在同一豎直方向上,⑤的海拔高,氣壓低于③。所以氣壓由高到低排序為④>①=②=③>⑤。故答案選B。

2.高空氣壓分布與近地面相反,在高空④>⑤,所以近地面氣壓甲大于乙,A錯誤;在水平方向上,氣流由甲流向乙,在高空由乙地的高空流向甲地的高空,即由④流向⑤。垂直方向是甲地下沉,多為晴朗天氣,說明甲地氣溫較低;乙地上升,說明乙地氣溫高,多陰雨天氣。因此B,C錯誤,D正確。故選D。

二、對風的“誤解”

在人教版和湘教版高中地理教材中都可以找到大氣運動和等壓線關系圖。圖中包括近地面風和高空風兩種,低空風受水平氣壓梯度力、地轉偏向力、摩擦力的作用,風向最終和等壓線斜交;高空風不受摩擦力影響,在水平氣壓梯度力、地轉偏向力作用下,風向最終與等壓線平行。在風的形成過程圖中包含的等壓線、低空風和高空風、風所受的力都是在同一個水平面上發生的,但是由于大多是通過教材或者多媒體呈現給學生的,所以在視覺上容易導致學生誤將氣壓值最高的等壓線方向當作地表方向來看待,而錯誤認為風是從地表向上吹去的,忽略了風是大氣的水平運動,這樣就造成學生對整個大氣運動的學習存在嚴重的認知錯誤,即使能做對題,也失去了知識本身應有的價值。因此,對大氣水平運動的理解需要教師給學生滲透正確的觀念,一定不能疏忽。建議在教學過程中可以要求學生把書放平來理解大氣運動和等壓線的關系,或者在講解過程中進行情景化教學,將教室中每一列的學生看做等壓線,擬定高壓區和低壓區,進而演示高空風或低空風真正的運動方向,加強學生對大氣水平運動的認知,提高學生的地理思維品質。2019年人教版高中地理新教材對大氣運動和等壓線關系圖進行了一定程度上的優化,進一步避免了學生對大氣的水平運動出現認知上的錯誤。

【例題2】下圖中V代表P地某時的風向,M為經過P地的等壓線,據圖中信息判斷下列敘述正確的是

( )

A.P地位于南半球

B.P地位于高空

C.P地北部氣壓比南部高

D.P地位于北半球近地面

【解析】本題主要考查的知識點是根據等壓線判斷風向。根據等壓線畫風向主要包括兩個步驟,①畫出水平氣壓梯度力。水平氣壓梯度力是從高壓指向低壓,并垂直于等壓線;②考慮南北半球以及近地面或高空風,畫出風向。其中受地轉偏向力的影響,實際的風向會在水平氣壓梯度力的基礎上發生偏轉,具體偏轉為“南左北右赤道無”。故從圖中看,風向向右發生了偏轉,說明該地為北半球,故A選項錯誤。高空風只受地轉偏向力和水平氣壓梯度力的影響,最終的風向與等壓線平行,而此圖風向與等壓線斜交,故可判斷為近地面風,B選項錯誤。風由高壓吹向低壓,圖中南部比北部高,故C選項錯誤。風向與等壓線斜交,且在水平氣壓梯度力的基礎上向右偏轉,故D選項正確。

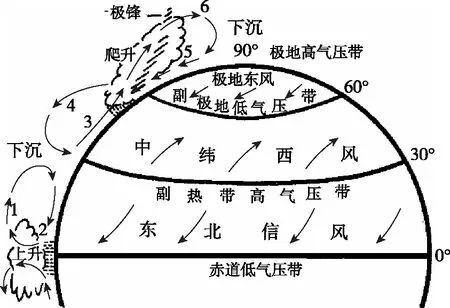

三、對三圈環流的“誤解”

太陽輻射在高低緯間的熱量差異及地轉偏向力的作用下,形成了全球性的大規模有規律的大氣運動——三圈環流,在近地面形成六個風帶和七個氣壓帶,氣壓帶由北極向南極方向呈高—低—高—低—高—低—高的分布特點。三圈環流是大氣運動最復雜的部分,學生往往覺得這部分內容很難掌握,因為不僅要理解較為抽象的三圈環流的形成機制,還要記憶氣壓帶及風帶全球性的分布規律。學生常出現的誤區在于將“體”看成“面”,以北半球三圈環流為例,見圖3。圖中包括三個環流圈,分別位于低緯、中緯、高緯。學生由于讀圖能力不足、缺乏空間想象能力誤以為三個環流圈是在南北向的一個平面上發生的,而不是從三維角度出發把三圈環流放在立體空間中去思考。

圖3 北半球三圈環流

如何幫助學生從誤區中走出來?一般是利用多媒體進行三維動畫演示或在地球儀上進行粘貼紙帶的教學活動,但是這兩種方法都存在一定的缺點,效果一般。最好的方法就是制作三圈環流的三維模型。教師可提供給學生制作說明、要求學生分組制作,進而提高學生合作探究能力、地理實踐力。九個透明立方體狀的組合塊確定了三圈環流所在的空間,模擬氣流的條狀指示標可代表大氣運動過程。副熱帶高氣壓帶、東北信風帶、盛行西風帶等氣壓帶和風帶得到了清晰的呈現,學生可結合教材探究三圈環流的形成機制,使整個三圈環流形成過程變得淺顯易懂,不再抽象,更重要的是可以確定三圈環流所處的空間特征,避免學生對三圈環流存在“誤解”。

【例題3】如圖是南半球三圈環流的一部分,讀圖完成下列問題。

(1)圖中氣壓帶的名稱:A為________,B為________。

(2)圖中風帶的風向:①________,②________。

【解析】(1)由題意可知,此環流是南半球三圈環流,A處位于北側的上升氣流,可以判斷是赤道低氣壓帶,B處是受到氣流下沉的作用形成了高氣壓帶,是副熱帶高氣壓帶。(2)從圖上南半球的三圈環流可以判斷,①處地面的風是由副熱帶高氣壓帶吹向赤道低氣壓帶,受地轉偏向力的作用形成東南風,因一年四季都是這個方向,所以稱為東南信風;②處地面的風是由副熱帶高氣壓帶吹向副極地低氣壓帶,方向是西北風。

所有地理事件的發生和發展都是建立在一定時間和空間的基礎上的,如果學生能夠帶著時間與空間的概念去思考地理問題,特別是大氣運動部分的內容,那么就不會存在對風的“誤解”、對三圈環流的“誤解”等問題了,但時間與空間的概念并不是一朝一夕就能掌握的,這就需要教師在教學過程中不斷對學生加以引導,在教學生知識的同時,更要注重學生地理思維品質的培養。