醫師多點執業對河南省直公立醫院人力資源管理的影響和對策分析

●翟一璐

國家衛計委等五部委于2014 年下發了《關于印發推進和規范醫師多點執業的若干意見的通知》,對醫師多點執業問題提出總體要求,備受醫療界關注的醫師多點執業問題終于塵埃落定。

醫師多點執業有助于推動各地醫療資源均衡分布,提升基層醫療機構和欠發達地區的醫務人員水平,同時也有助于醫生收入的提高,從而實現社會與個人的雙贏,這些好處是顯而易見的。同時,醫師多點執業制度的實行也使醫生這一職業從原來必須依附于醫院的“單位人”轉變為獨立于醫院的“自由人”,從醫院的隸屬者變成醫院的合作者。作為醫院核心人力資源,醫生這種角色的轉變必將對醫院的人力資源管理行為產生極大影響。當人才流動起來,甚至自由之后,如何吸引更優秀的人才,或者留住現有專家,成為擺在醫院管理者面前的一個課題。

一、醫師多點執業的概念

2009 年原衛生部下發了《關于醫師多點執業有關問題的通知》(衛醫政發〔2009〕86 號)文件,對醫師多點執業進行了明確定義和分類:第一類是醫師執行政府指令任務,例如衛生支農、支援社區和急救中心(站)、醫療機構對口支援等工作;第二類是多個醫療機構通過簽訂協議等形式,經相關醫療機構向衛生行政主管部門登記備案,醫師可以在開展醫療合作的其他醫療機構執業;第三類是醫師個人選擇兩個以上執業場所,即通常認為的醫師個人多點執業,在該種情境下,醫師需向衛生行政部門申請補充注冊。目前國內主流學界主要討論的是醫師個人主動開展多點執業。

二、醫師多點執業對人力資源管理的影響

(一)省直醫師多點執業現狀

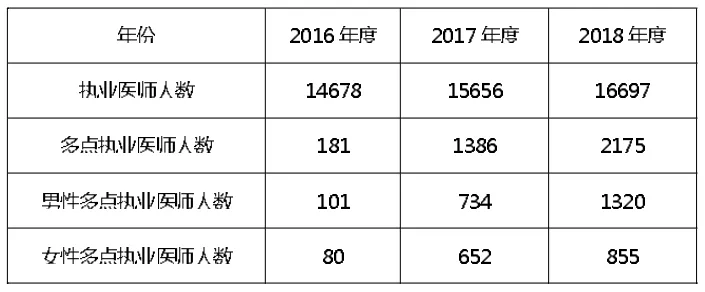

2016 至2018 年,河南省直28 家公立醫院多點執業醫師人數占全部執業醫師總人數的比例分別為1.2%、8.9%、13.0%,其中,男性多點執業醫師人數占多點執業醫師總人數的比例分別為55.8%、53.0%、60.7%。具體人員數據見表1:

表1 2016—2018 年多點執業醫師人數變動情況

(二)醫師多點執業對醫院管理產生的影響

采用抽樣調查的方式,制定調查問卷,以參加2019 年度河南省醫院協會人力資源年會的省直公立醫院管理人員為調查對象,針對醫師多點執業管理現狀開展問卷調查。現場發放問卷150 份,收回有效問卷137 份,有效回收率91.3%,數據通過Excel 匯總整理,運用SPSS 軟件進行分析。

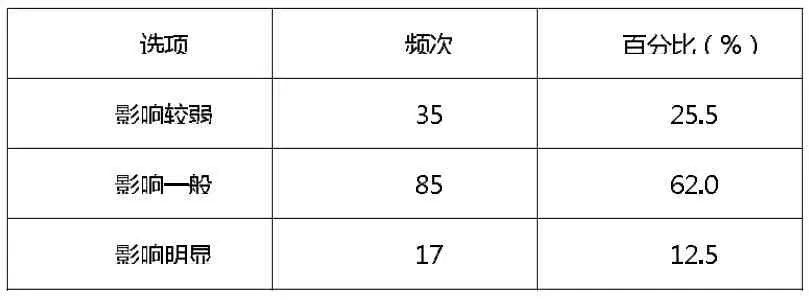

針對“你認為多點醫師執業目前對醫院管理的影響程度”,調查結果如表2 所示:

表2 醫師多點執業對醫院管理產生影響評估表

85 人認為影響一般,占比62.0%;35 人認為影響較弱,占比25.5%;17 人認為已產生明顯影響,占比12.5%。

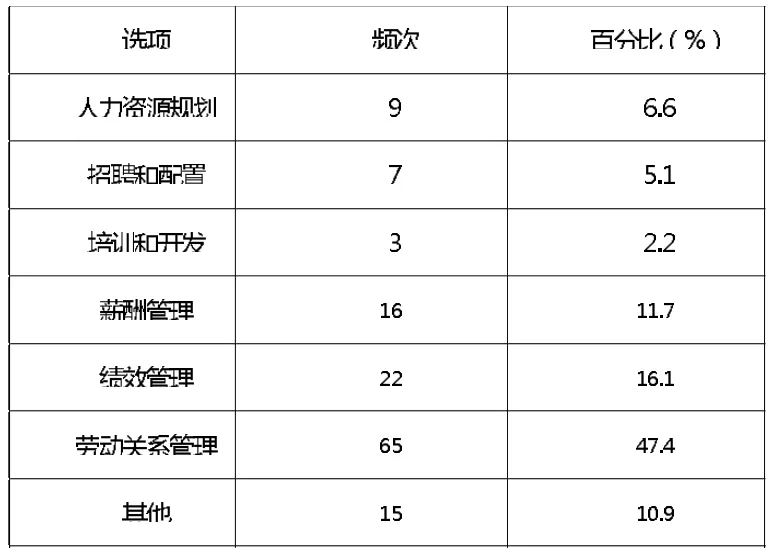

針對“你認為醫師多點執業目前對醫院管理影響最大的方面”,調查結果如表3 所示:

表3 醫師多點執業對醫院管理影響最大的方面調查表

65 人選擇“勞動關系管理”,占比47.4%;22 人選擇“績效管理”,占比 16.1%;16 人選擇“薪酬管理”,占比 11.7%;9 人選擇“人力資源規劃”,占比6.6%;7 人選擇“招聘和配置”,占比5.1%;3 人選擇“培訓和開發”,占比2.2%。

三、討論和分析

由表1 數據可以看出,2017 年以來,28 家醫院醫師多點執業發展速度較快,2017 年和2018 年多點執業醫師占執業醫師總人數的比例分別增長了6.42、0.46 倍,但是限于起步基數較低(2016 年多點執業醫師占執業醫師總人數比例為1.2%),截至2018 年多點執業醫師總體比例仍然偏低(13.0%)。

由表2 數據可以看出,醫師多點執業對醫院管理還未造成明顯影響,這和表1 中多點執業醫師人數在執業醫師總人數占比較低的數據相互印證。

由表3 數據可以看出,醫師多點執業對醫院管理造成的最大影響方面是勞動關系管理,其次是績效管理和薪酬管理,反映了多點執業醫師和多點執業單位的勞動關系難以界定,并衍生了難以進行績效管理和薪酬管理的問題。

四、存在問題

(一)醫師多點執業政策法規滯后

在醫師多點執業方面,我國還沒有出臺專門的法律法規,目前主要通過地方和部分規章進行規范,當出現醫療事故或醫院糾紛時這些協議無法完全作為處置的依據,訴諸于法律時又由于缺乏相關的法律法規導致司法機關在案件審判時無法可依。

(二)醫療機構人力資源管理體制對多點執業的阻礙

目前醫院的人力資源管理模式對醫師多點執業的開展造成了阻礙。具體體現在兩個方面。一是多點執業醫師的日常考勤如何處理,由于多點執業的原因,醫師不可能在原單位全勤工作,這需要醫院對日常考勤制度進行修訂;二是社會保險和公積金的繳納,由于醫師在多個醫療機構執業,由一家醫療機構承擔全部單位應繳納部分顯然是不合理的,如何由醫師所執業的各家機構共同承擔以及如何劃分各家機構應承擔的比例,這是目前政策尚未明確的地方。

(三)人力資源信息共享缺失導致多點執業醫師難以管控

行政主管部門沒有醫師多點執業信息監管平臺,不論是衛生行政部門還是統計行政部門都沒有健全的、強制性的多點醫師信息監管制度和系統。

(四)醫師職業生涯發展對多點執業的阻礙

參與多點執業,將導致醫師需要抽出一部分時間和精力投入到其他臨床醫療場所,妨礙了其學術、技術和教學能力的積累和提升,影響了醫師多點執業的積極性,不利于醫師多點執業政策的推行。

五、對策

(一)多機構聯動,完善多點執業政策下的人力資源管理體制

行政管理部門可借鑒國際上現有醫師多點執業的管理模式,不斷調整目前的人事政策,修訂工資福利、職稱晉升等方面的規定,確保和醫師多點執業模式相適應,從制度層面緩解醫師多點執業的后顧之憂。

(二)醫療機構要共同對多點執業醫師的人事及勞務關系進行管理

醫師執業的所有醫療機構都應同醫師簽訂合同,其中第一執業機構應代繳國家政策規定的社會保險,其他執業機構應為多點執業醫師繳納商業保險,切實做好醫師的人身保障工作。

(三)加快推進醫聯體建設,建立以人力資源為紐帶的醫師多點執業通道

行政管理部門應加快醫聯體建設,不斷修訂醫聯體有關政策,加速推進醫聯體政策落地,不僅可以促進病患實現分級診療、雙向轉診,提升二級醫院、社區衛生院和衛生服務中心等基層醫療機構的醫療服務能力,擴展醫療機構的病患來源,而且能夠加速醫師的上下流動,對醫師多點執業具有積極意義。

(四)醫療機構要建立人力資源信息共享平臺,對多點執業醫師加強監管

醫師執業的機構應建立人力資源信息共享平臺,對醫師多點執業情況進行詳細記錄,包括醫師作業資質、技術能力、醫德醫風、特殊事項等內容,在確保醫師個人隱私不受侵犯的前提下分享給醫師所在執業機構,以便執業機構能夠進行統一監督管理,確保醫師多點執業的工作質量。