我國“城市基層治理”研究

劉業進 宋金津

[摘 要]隨著我國城市化步伐不斷加快,城市基層治理領域的相關問題研究已然成為新趨勢、新焦點,近年來我國城市基層治理領域研究成果頗豐。本文利用Citespace對CNKI收錄的204篇CSSCI文獻進行可視化分析,通過核心作者分布圖、核心機構分布圖譜、高被引文獻、關鍵詞時區圖、關鍵詞聚類圖以及關鍵詞突現圖分析得出我國城市基層治理領域的研究現狀。在我國城市基層治理領域研究呈現出研究方向的實時化、內容的多樣化、方法的實證化的特點的同時,也存在理論基礎薄弱、泛政治化、量化研究不足等方面的問題。我國城市基層治理未來研究應在理論體系、數據運用等方面進行創新,探索符合新時代我國城市基層治理的新路徑。

[關鍵詞]基層治理;城市治理;知識圖譜;Citespace

[作者簡介]劉業進(1974-),男,首都經濟貿易大學城市經濟與公共管理學院教授;宋金津(1993-),女,首都經濟貿易大學城市經濟與公共管理學院碩士研究生(北京100070)。

當人類第一次創建城市時,創建者的任務是把各位天神、神祗安置在他們的神殿里。未來城市的使命基本上與此沒有大的區別,即把人類的最高利益放在他們全部活動的中心地位,把支離破碎的人性人格重新統一起來,把人為肢解的人——官僚、專家、能手、失去人性的特工密探等——變成完全的人。修復和補償由于以下諸方面造成的損害:職業的分離、社會的分離、對某一喜好的功能過分地修養教化、宗教主義和國家主義、缺乏有機合作關系和思想的目的。

——劉易斯·芒福德,2005[1989],第583,584頁。

公共服務事項的復雜化一直考驗著基層政府的治理能力,周雪光:《權威體制與有效治理:當代中國國家治理的制度邏輯》,《開放時代》2011年第10期。治國安邦重在基層,基層社會治理是國家治理的重要方面,城市基層治理是國家治理體系的重要組成部分,我國城市基層治理水平直接關系著國家治理能力和治理現代化的目標實現。十九屆四中全會《決定》提出,“堅持和完善共建共治共享的社會治理制度,保持社會穩定、維護國家安全”,習近平多次強調深入推進城市基層治理創新、構建富有活力和效率的新型社會治理體系,這為開辟“中國之治”的新境界提供了破題之鑰、奠基之石,為新時代加強和創新社會治理指明了方向,明確了路徑。隨著“國家治理”和“治理能力現代化”目標的不斷推進,城市基層治理在國家治理中的重要性日益凸顯,逐步成為學界研究的重點。

一、數據來源與方法

本研究所使用的數據選自中國學術期刊網絡出版總庫(CNKI),為進一步保證數據的質量,期刊來源類別為“CSSCI”,將主題、關鍵詞、作者、作者單位、發表時間、文獻來源等內容作為檢索的重要選項,有效保證文獻研究的精確度。本文在梳理我國城市基層治理的相關研究中,運用CNKI中高級檢索功能并將城市基層治理作為主題檢索詞,年限設定為2009-2019年,檢索時間是2020年1月1日,按照以上設定檢索后共獲得211篇文獻。獲得的數據中除期刊外,含有會議、報紙、書評、年鑒等非學術性論文,文章只選用期刊作為數據樣本,最終得到204篇相關文獻,將所得文獻數據導入可視化分析工具CiteSpaceⅤ,借助其繪制2009-2019年城市基層治理研究知識圖譜。

本文研究所使用的引文可視化分析工具——引文空間(CiteSpace),需在Java的環境下運行,它是在科學計量學、數據可視化基礎上發展而來的。具體而言,是將符合條件的文獻數據進行整理后在Java工作的條件下轉化為Citespace可以識別的數據類型導入軟件進行分析,通過繪制可視化圖譜呈現科學的結構、規律和分布等情況。圖譜中節點大小來表示出現頻次的多寡,節點之間的連線表示共現關系,其中線條粗細進一步顯示共現強度具體情況。

二、“城市治理研究”的整體情況

本文主要從文獻年度分布、核心作者分析、研究機構分布、高被引文獻分析四個方面來了解我國城市基層治理研究的整體實際情況。

(一)文獻年度分布

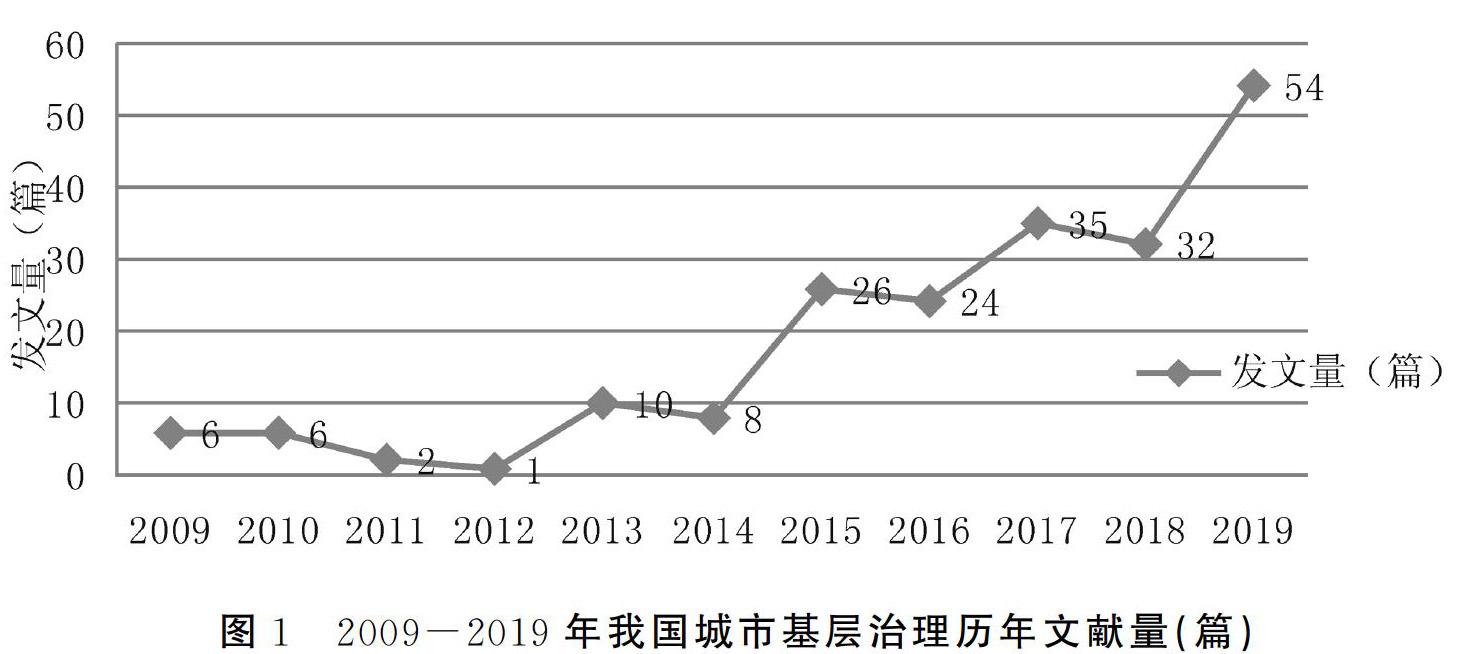

通過對2009-2019年我國城市基層治理領域的發文量統計分析,大致可以將此階段細分為三個階段,見圖1。

第一階段為我國城市基層治理的初級階段(2009年-2012年)。總體看來,此階段發文量較少,2009年和2010年發文量均為6篇,2012年僅為1篇,這一階段共計發文量為13篇,由此可見學術界對城市基層治理領域關注度不夠且研究力量薄弱。第二階段為提升階段(2013年-2017年)。隨著2012年黨的十八大召開后,社區建設內涵逐漸明晰,標志著基層社會領域實現了從基層管理到基層治理的新飛躍。在此階段,城市基層治理領域的發文量呈現逐年波動上升的趨勢,在此階段最少發文量為8篇,2017年高達35篇。第三階段為發展階段(2018年至今)。從2018年來看文獻量較2017年文獻量略有減少,但在2019年出現反轉,文獻量激增且是2017年文獻量的1.5倍,預計2019年后文獻量呈穩健攀升的態勢。

從圖中可見,城市基層治理的文獻量總體呈上升趨勢,這與黨的十八大、以習近平總書記為核心的黨中央在新時代背景下對城鄉社區治理體制機制實施重大的改革與實踐緊密相關。北京市的“街道吹哨,部門報到”,成都市的“還權、賦能、歸位”,南京市的“兩賦兩強”街道集成改革等城市基層治理具體實踐,也進一步為我國城市基層治理提供了一手數據,奠定了發展的基礎。

(二)核心作者分析

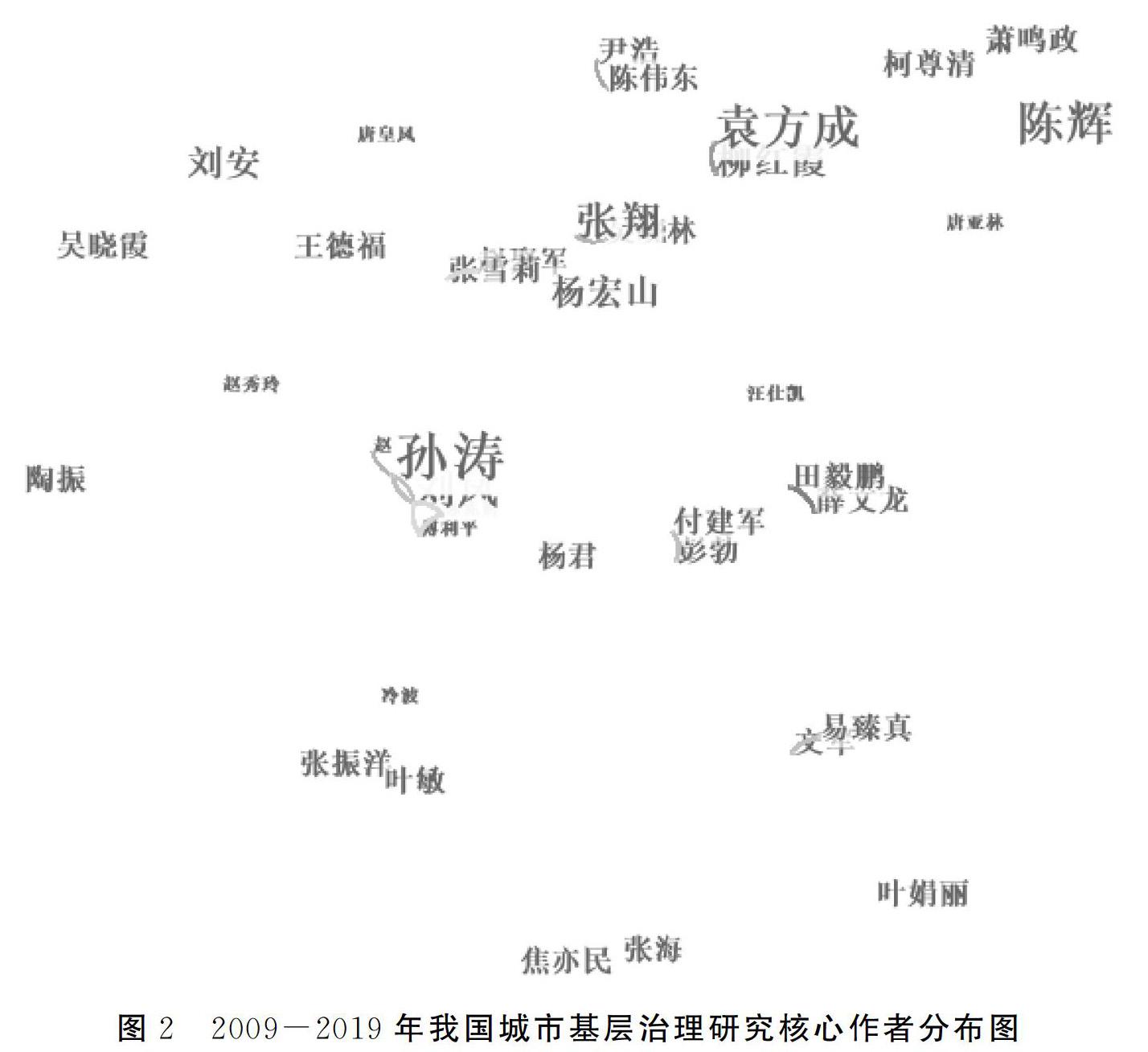

通過對204篇我國城市基層治理文獻作者群進行分析,以“作者”為節點,閾值控制為top50,節點標簽的threshold為2,即最高文獻為2篇,通過可視化分析得出圖2城市基層治理核心作者群,名字的大小代表被引文獻中包含作者名字的多寡。其中發文量較多的幾位作者為孫濤(7篇)、陳輝(5篇)、袁方成(5篇)、張翔(4篇)、劉鳳(4篇)。孫濤通過研究城市治理現代化起步較早的美國發現,其在推進城市治理水平現代化過程中所采用的科學化、民主化、信息化、制度化的方式來提高治理水平對我國在城市治理現代化方面提供了寶貴的借鑒意義孫濤:《美國推進城市治理現代化的經驗及其中國借鑒》,《理論導刊》2018年第4期。。陳輝在對中美兩國城市基層治理現狀與特點比較中發現,兩國在治理網絡以及實現城市善治路徑選擇中存在差異,指出我國優化治理體系與治理能力的關鍵在于避免“政府失敗”,不能僅僅依靠國家抑或社會的單一力量治理的邏輯陳輝:《中美城市基層治理的比較研究——以南京與芝加哥為例》,《學術界》2015年第4期。。街道作為我國城市中最基礎的“細胞”,其機制改革對于我國城市基層治理水平具有重要意義。通過對黃石市街道體制改革實踐的考察,袁方成進一步探究學界對于街道體制改革的爭論,指出黃石市的街道體制改革實踐雖具有一定借鑒價值但具體地區、情況需要具體分析,他認為在中小城市基層治理體系改革中,對于“政府提供服務”和城市居民自治這二者之間界限的劃分與運作關系的處理是根本之策袁方成、王明為:《城市基層治理的結構調適及其反思——以黃石市街道體制改革為樣本》,《城市觀察》2014年第4期。。張翔通過對行政協商機制的調研發現,城市縱向政府間的“權責倒置”是城市基層治理中行政協商機制被排斥的主要原因。他認為對縱向政府間關系進行細致的改革,有效破解縱向政府間關系中的“職責同構”“行政發包”與“屬地包干”等機制性障礙是城市基層治理水平提高的關鍵所在張翔:《城市基層治理對行政協商機制的“排斥效應”》,《公共管理學報》2017年第1期。。劉鳳認為城市基層治理重心在下移過程中未必能夠有效提升城市基層治理效能,并且提出了效能提升的關鍵在于在城市基層治理重心下移的過程中城市基層治理結構能夠很好地適時調整、轉換劉鳳、傅利平、孫兆輝:《重心下移如何提升治理效能?——基于城市基層治理結構調適的多案例研究》,《公共管理學報》2019年第4期。。通過城市基層治理領域核心作者分布圖可以看出,該領域核心作者之間關系較為分散,合作關系較少,總體尚未形成合作關系與共享網絡,局限于“閉門造車”的“窘境”之中,不利于我國城市基層治理理論體系化建設。

(三)研究機構分布

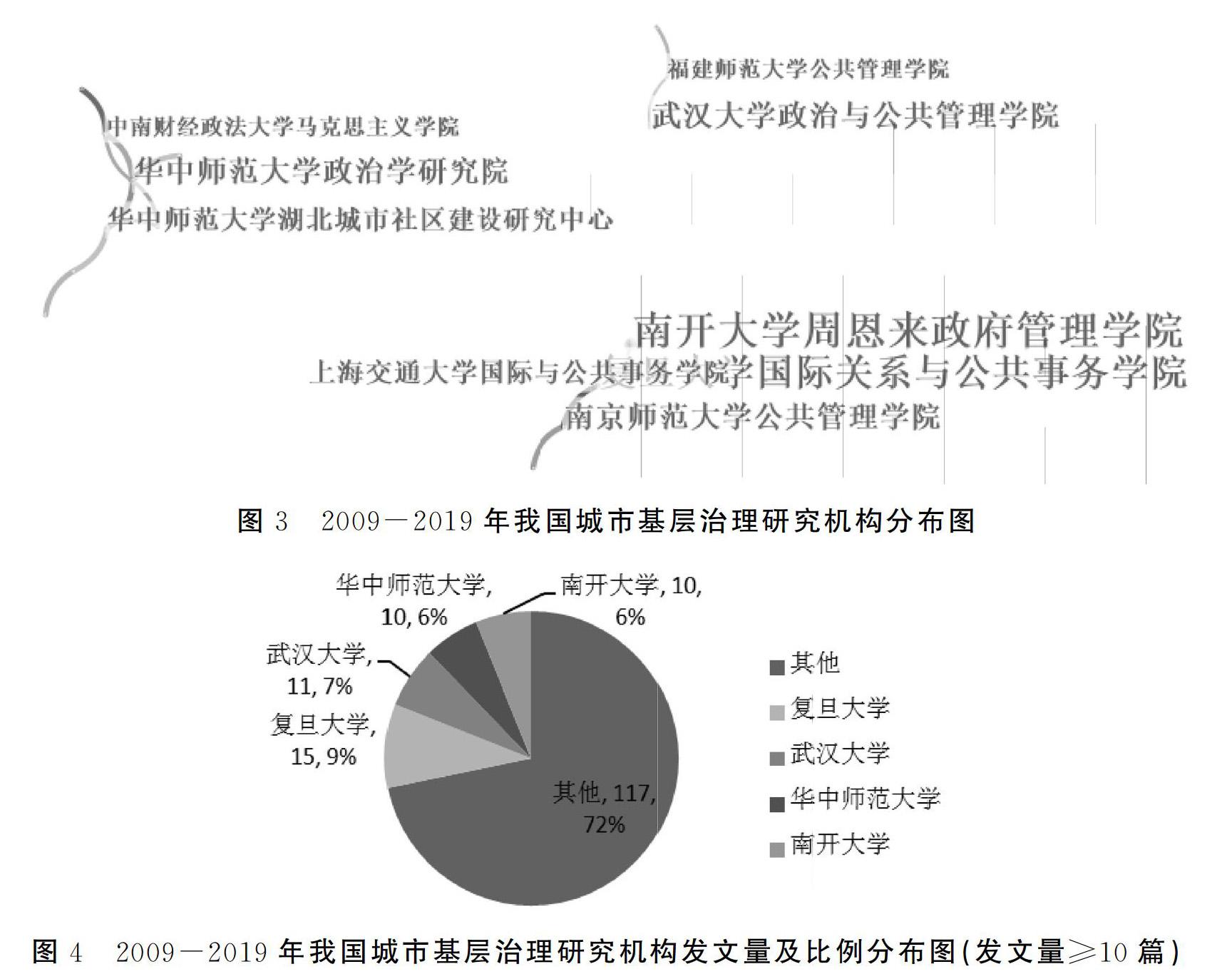

對研究機構分布進行分析,將NodeTypes設置為Institution,SelectionCriteria設為top50,Threshold為3。通過可視化圖譜我們發現,我國城市基層治理領域研究有所建樹的機構之間聯系較為松散,合作關系不緊密且缺乏合作網絡,其中僅有華中師范大學、中南財經政法大學等幾所高校之間存在著一定的合作關系網絡。這些高校承擔城市基層治理研究任務的多為公共管理學院、公共事務學院、政府管理學院中的公共管理、行政管理學科等領域,其他類型的學科研究較少,學科之間互動不足、交叉互補性欠缺。經過對數據的有效整理,將發文量大于10篇的研究機構進行匯總統計,反映出各機構對我國城市基層治理領域的關注度以及影響力的大小如圖4所示。其中復旦大學文獻數量為15篇、武漢大學文獻量為9篇、華中師范大學和南開大學文獻量均為10篇,這四所高校文獻量總和占總文獻量大約18%左右,以上機構在我國城市基層治理領域起著中堅力量的作用,其余部分的文獻分散在各個教育、科研機構,以文獻量為1-2篇居多,在一定程度上反映出我國城市基層治理研究存在著研究不深入、合作不緊密、問題不重視的現狀。

(四)高被引文獻分析

由于引用文獻具有主題一致或相近特征,學術界一般認為某一領域文獻被引頻次可以從客觀上反映其學術價值與學術影響力。如表1所示,石發勇對上海業主委員會長達八年深入一線調研所撰寫的《業主委員會、準派系政治與基層治理——以一個上海街區為例》被引次數最高,為170次,他發現新興市民組織組成的社區非正式組織網絡對城市基層治理有著實質性的影響。但非正式組織網絡的過度利用易造成寡頭統治,從而有損城市基層治理效果。被引次數為138次的田毅鵬的《城市管理“網格化”模式與社區自治關系芻議》,從“網格化”城市基層管理模式出發研究其與基層民主自治力量之間的問題以及城市基層政權“內卷化”的壓力,找到政府管理訴求與社區居民權益訴求的“連接點”,從而使得網格化管理模式與社區自治和諧共生為城市基層治理提供“強心劑”。被引次數120次且位列第三的是陳捷、盧春龍的《共通性社會資本與特定性社會資本——社會資本與中國的城市基層治理》,以北京、成都、西安三個城市社區的抽樣調查為基礎,發現共通性資本中的包容性的社會信任與開放型的社會網絡對社區居民委員會的治理產生積極的正面影響,對我國城市社區建設和治理發揮積極的作用;特定性社會資本的兩個維度(局限的人際信任與封閉性的社會網絡)則恰好相反。這一發現不僅促進了社會資本研究在我國的理論發展,同時為提升我國城市基層治理水平提供了政策性意見。從發表時間看,排名前十的高被引文獻發表時間集中于2009-2015年這個時間段,與城市基層治理領域研究的第一、二階段相吻合,這一定程度上說明了我國城市基層治理領域發展的初級階段和提升階段為后期的發展階段打下了堅實的研究基礎。

三、城市基層治理研究的演進與聚類圖譜

(一)城市基層治理研究的演進

了解城市基層治理研究的演進有助于理順其發展脈絡,文獻中的關鍵詞是文章的精髓所在,能夠在一定程度上反映我國城市基層治理研究領域的熱點與高地。通過Citespace檢索功能并借助Excel統計發現在2009-2019年間我國城市基層治理文獻中重要關鍵詞有:基層治理(56次)、社區治理(30次)、社會治理(21次)、城市基層治理(20次)、城市治理(17次)、城市社區(14次)、基層黨建(10次)等內容,國內城市基層治理主要以社區治理、社會治理、基層黨建等領域為研究熱點。

本文使用Citespace關鍵詞聚類的時區視圖呈現功能(TimezoneView)和突現詞功能(BurstTerms),旨在通過更加清晰、直觀的方式將我國城市基層治理研究熱點變化情況加以呈現。通過Citespace聚類圖中的時區視圖(如圖5),以時間維度為主軸線來表示我國城市基層治理研究的演進視圖,有利于更加直觀地了解該領域時間數軸上的階段性特征,其中連線的多寡表示兩個時區之間節點之間聯系關系緊密與否。而研究突現詞即圖示化關鍵詞共現頻次較高的詞,能夠以更加形象化的方式將特定時間段研究熱點直觀表述,有助于對熱點關鍵詞起始和終結時間段更為精準的把握,反過來也益于對于某一特點時間段研究動向的掌控。

通過Citespace將2009-2019年我國城市基層治理領域的高頻關鍵詞投放到以時間為縱軸的圖譜中,可以反映城市基層治理研究的演化和發展趨勢。如圖5所示,我國城市基層治理研究的演化發展階段與發文量階段增長趨勢具有一致性,2012年以前,這一領域關鍵詞相對較少且主要集中于基礎、宏觀詞匯。在2012年以后,基層黨建、北京市、網格化管理、協同治理等微觀詞匯大量出現,在一定程度上說明,我國學者對于城市基層治理領域的研究逐漸深入并向細微化方向發展。

運用Citespac中BurstDetection功能獲取我國城市基層治理研究領域的研究前沿,能夠清晰地看到不同時間段的研究熱點。在2011-2016年,突現詞為“治理模式”,持續時間相對較長;“協商民主”在2015-2016年突現;近期(2017-2019年)的突現詞為“基層黨建”“基層黨建工作”,其中“基層黨建”與“基層黨建工作”是持續至今的研究熱點且成為我國城市基層治理研究領域的前沿主題。城市基層黨組織是領導基層治理向著更有效、更優質方向發展的有力抓手,黨的領導為城市基層治理指明治理方向、整合治理資源,在城市基層治理中發揮核心作用。在現有城市基層治理研究領域中,黨建與其進行了完美的結合,在實踐案例研究和理論研究方面都進行了大量的探索。在實踐案例研究層面,宋貴倫對北京黨建引領“街巷吹哨,部門報到”的實踐研究宋貴倫、丁元竹:《黨建引領:吹哨之源與報到之本——北京城市治理創新實踐研究》,《前線》2019年第4期。;姜曉萍對成都社區“授權賦能黨建”模式研究姜曉萍、田昭:《授權賦能:黨建引領城市社區治理的新樣本》,《中共中央黨校(國家行政學院)學報》2019年第5期。。在理論研究層面,主要聚焦于黨組織和城市基層治理中其他治理主體的關系、黨組織建設、黨建功能等方面。執政黨是推動城市基層治理的有力保障,加強服務型黨組織建設,實現精準化城市基層治理,要積極調動社會組織力量形成多元主體參與治理的新格局。“基層服務型黨組織建設是黨建工作引領社會治理創新的必備條件”,黃意武、李露:《城市基層黨建與社會治理創新的互動關系研究》,《中州學刊》2017年第10期。城市基層治理中要穩固黨的領導地位,在思想、組織和政治方面發揮黨的領導作用,實現黨“總攬全局、協調各方”的統協功能。

3.研究方法的實證化。近年來我國城市基層治理研究方向更多地偏向于通過實踐以及真實案例的研究,且多以個案分析和多案例比較研究為主。學者們通過實證化的研究方法深入一線探究中國特色城市基層治理實踐成果,為我國城市基層治理理論及實踐研究奠定了堅實的基礎。

陸軍等人實踐調研發現,北京、成都、南京在街道改革中根據當地實際情況分別實施的“街道賦權”模式、“激發社區活力”模式以及“減少行政層級”模式對解決街道辦事處中存在的職能過載、錯位等問題提供了高價值的借鑒意義。并且提出三地的創新探索需要集三種模式之精髓于一體根據當時實際情況酌情使用陸軍、楊浩天:《城市基層治理中的街道改革模式——基于北京、成都、南京的比較》,《治理研究》2019年第4期。。狄英娜以“街道吹哨、部門報到”的管理實踐在北京市貫徹落實為例,認為要打通城市基層治理“最后一公里”,黨建引領所形成的特定的組織架構和工作流程是關鍵,能夠有效打破“條塊分割”,實現權力下放并使得提供的“治理供給”更為精準狄英娜:《“街鄉吹哨、部門報到”——強化黨建引領基層治理,促進城市精細化管理的北京實踐》,《紅旗文稿》2018年第23期。。葉敏通過對上海市城市管理經驗研究發現,在對城市基層治理高質量水平要求下治理中條塊矛盾愈發突出,正式政治的條塊協調機制或非正式政治的條塊協調機制都不能“獨當一面”,由此提出了正式政治與非正式政治“雙駕馬車”齊頭并進“雙軌運作”的理論框架,有利于“橫向的條”與“縱向的塊”之間更好地協調葉敏:《城市基層治理的條塊協調:正式政治與非正式政治——來自上海的城市管理經驗》,《公共管理學報》2016年第2期。。趙聚軍等通過對四個異質性小區居民參與社區事務進行比較研究得出差異關系網絡、人口結構和社會資本是導致其差異的主要原因,認為基層治理管理體制的改進尤為重要,短期來看黨建一定程度上有利于緩解,長期則依賴于“條塊分割”的平合趙聚軍、張雪莉:《城市基層治理中的居民參與與基層管理體制優化——基于四個異質性小區的調查》,《中國行政管理》2019年第3期。。張瑞、柳紅霞基于武漢市城市基層治理的實證調研,闡述了城市基層治理事關城市穩定與發展大局,而其關鍵在于行政權與自治權合理的“分與合”,并要充分實現兩種權力在“分與合”方面的有效協調張瑞、柳紅霞:《城市基層治理:矛盾、改革及其趨向——基于武漢市的實證考察》,《社會主義研究》2010年第4期。。

四、問題與展望

通過梳理2009-2019年CSSCI來源期刊收錄的204篇城市基層治理文獻,發現學界運用多種研究方法對我國城市基層治理進行了多角度研究并取得了豐碩的研究成果,但仍存在一些不足。

研究理論基礎薄弱。現代城市是一個超級復雜的社會秩序,城市與城市、城市和鄉村又構成復雜的秩序嵌套關系,其中城市基層治理的理論基礎至少涉及(1)復雜秩序的經濟維度、政治維度、社會自治維度;(2)復雜秩序的交易網絡特征、動態演化和涌現性;(3)構成復雜秩序的層級,以及作為最底層的行動主體之間的信任度;(4)作為復雜秩序核心的信息和知識(局部知識)等方面。目前我國城市基層治理研究主要圍繞國家政策走向對城市基層治理模式進行探索,且多從宏觀角度對城市基層治理進行論述,缺乏微觀理論基礎。其中對于我國城市基層治理中不同地區的實踐模式缺乏共性與個性特征深入的探究,對于治理的有效機制未進一步剖析。雖然多地都進行了積極有益的探索并取得了卓越的現實成果,但是造成了理論體系方面“全國一盤散棋”的局面,不利于我國城市基層治理領域理論體系的構建。

泛政治化傾向。目前的城市基層治理研究存在泛政治化傾向,即話語體系、邏輯推演緊跟現實政治話語變遷的步伐,現實政治話語的改變推動研究風向的轉變,而不是相反,使得研究缺乏既有學理上的獨立性。作為一個集權政體,其中的城市治理的“自上而下”特征十分明顯,而現代國家的基層城市治理和鄉鎮治理的顯著特征是“自下而上”和“社會自治”,信息流的創生和流動也更多呈現為自下而上和橫向聯系。城市基層治理嵌入于現代國家治理體系,現代國家的三大核心支柱是競爭性的政治機會(自由民主政治)、競爭性的經濟機會(市場經濟)和社會自治。如果研究動態一味地緊跟現實政治風向,而現代國家建構、國家治理體系治理能力現代化未有實質性的進展,這樣勢必出現忠于客觀真理本身與遵循現實政治實踐話語的沖突。

量化研究不足。我國學者對于城市基層治理領域的研究主要以質性研究為主,使用量化研究方法進行研究的文獻數量較少。互聯網大數據技術以及5G新技術在城市基層治理數據的收集、數據價值的提升、管理模式和治理流程的完善等方面運用較少,現有研究存在著嚴重的不足。城市基層治理作為一個實踐性的研究領域應該更多結合數據分析、地理信息技術、遙感技術、計量分析等技術方法推動我國城市基層治理向更加科學化的方向發展。

“基層治理三重境界”是提供服務、通過做事提升基層治理能力、群眾自治賀雪峰:《基層治理的三重境界》,http://www.aisixiang.com/data/120529.html,2020-03-20。,是“現代國家”建設對我國城市基層治理提出的新要求,我國改革范圍的不斷擴大和城市基層治理實踐的不斷深化,以及在重大突發事件中表現出的制度的優勢和治理的短板,迫使我國城市基層治理研究需要不斷推陳出新,構建經得起時代“大考”的城市基層治理體系與治理能力,推動我國城市基層治理不斷向精細化、微觀層面的方向發展,要求我國城市基層治理研究在理論和實踐兩個方面都有所建樹。在理論研究方面,構建城市基層治理體系。目前研究主要集中于城市基層治理主體、治理內容、治理體制模式等方面,但對于城市基層治理系統化綜合研究方面尚未形成完整的體系構建。城市基層治理的路徑優化、風險預警、技術支持等方面研究仍然匱乏,基層應急體制在制度建設上仍有短板,城市基層治理中多元主體定位及其合作機制研究薄弱。基于以上困境要加大合作力度與研究深度努力構建符合我國實際情況的城市基層治理體系,給城市基層組織提供應急預案指引模板、應急操作的基本程序以及對基層組織職責范圍進行填補。在實踐創新方面,借助數據服務質性研究。城市基層治理作為實踐性的研究領域,更多地應該通過實踐調研、數據分析等實證主義方法進行研究,采用大數據、5G等新技術保證研究結論的真實可靠性,從而推動我國城市基層治理研究發展。