山東省區域經濟差異對科技創新水平影響研究

王琦 李陳陳

[摘 要]隨著我國進入新常態,創新在區域經濟發展中的作用凸顯。文章運用SPSS21軟件分析山東省17個地級市的面板數據,采用因子分析法和聚類分析法對所選因子分析,探討在一省域內經濟發展差異對科技創新水平的影響。研究表明,經濟影響因子和創新可持續性影響因子在山東省各地級市所產生的影響會因為區域經濟差異而表現出不同。研究的結論是:山東省的經濟水平和創新水平主要受經濟影響因子和創新持續性影響因子的影響;山東省各地級市經濟發展水平與科技創新水平呈正相關關系;區域經濟差異對科技創新水平的影響呈倒“U”型關系;科技創新在區域經濟發展過程中存在時滯效應。

[關鍵詞]區域經濟差異;科技創新水平;影響因子

[基金項目]吉林省科技發展計劃項目“基于雙創的吉林省大學生科技服務體系的構建”(2019-00005005263);吉林省科技發展計劃項目“吉林省技術創新要素的有效供給研究”(20200101045FG);吉林省教育廳“十三五”社會科學研究項目“‘雙創背景下吉林省技術創新與轉化的互聯網金融眾籌模式研究”(JJKH20181053SK);吉林省教育廳“十三五”社會科學研究項目“基于長春、吉林兩市田野調查的合作主體關系性態演變對區域間協同創新績效影響研究”(JJKH20181049SK)。

[作者簡介]王琦(1971-),女,理學博士,長春工業大學經濟管理學院教授;李陳陳(1994-),男,長春工業大學經濟管理學院碩士研究生(長春130012)。

引言

中國共產黨在黨的十九大報告中強調,科技創新是經濟高質量發展的動力。隨著中國進入新常態,經濟從高速發展階段進入高質量發展階段,科技創新在經濟發展中所扮演的角色也更加重要。近年來,我國不斷加強科技創新的有效供給和科技資源的有效配置,為經濟高質量發展不斷注入新的活力。同時,區域經濟發展的差異問題也日益凸顯。區域經濟差異對區域經濟高質量發展劉麗波:《基于區域差異的經濟高質量發展水平測度與進程監測》,《經濟實證》2020年第8期。、資源有效配置、區域分工與合作效率趙文亮、陳文峰等:《中原經濟區經濟發展水平綜合評價及時空格局演變》,《經濟地理》2011年第10期。Eriksson,R.H.,H.K.Hansen andL.Winther,“Em-ploymentGrowthandRegionalDevelopment:IndustrialChangeandContextualDifferencesbetweenDenmarkandSweden”,Euro-peanPlanningStudies,Vol.25,no.10(June 2017)pp.1756-1778.、經濟增長伍世代、王強:《中國東南沿海區域經濟差異及經濟增長因素分析》,《地理學報》2008年第2期。、協調發展牛芳兵:《山東省區域經濟差異分析與協調發展研究》,《湖北農業科技》2013年第24期。、區域經濟韌性譚俊濤、趙宏波等:《中國區域經濟韌性特征與影響因素分析》,《地理科學》2020年第2期。等均產生著不同程度的影響。在信息化和知識化高度發達的今天,區域經濟差異對創新水平的影響尤為顯著,這種影響已經成為相關領域關注的重點。因此,對一個省份來說,研究區域經濟差異對科技創新水平的影響將有助于該區域經濟高質量發展目標的實現。

一、文獻綜述

科學技術是第一生產力,科技創新是經濟高質量增長的主要支撐,經濟高質量不斷激發科技創新活力。縱觀已有研究文獻,國內外對區域經濟和科技創新均進行了大量研究。Michele等(2004)以意大利為研究對象,采用動力增長模型的研究方法,研究了區域技術創新對經濟增長的影響作用。研究表明,從長期來看,區域技術創新對勞動生產率有明顯的促進作用MicheleCosta,StefanoIezzi,“TechnologySpilloverandRegionalConvergenceProcessaStatisticalAnalysisoftheItalianCase”,StatisticalMethodsandApplications,Vol.13,no.3(Devember 2004),pp.375-398.。Moreno(2005)以歐洲的17個國家的138個地區為研究對象,截取1978年-1997年20年的專利統計數據,分析了創新活動空間分布和技術溢出對知識創造的作用,得出的結論是區域內部的研發支出與專利對區域創新和發展高度相關并且有明顯的促進作用MorenoR,PaciS,UsaiS,“SpatialSpilloversandInnovationActivityinEuropeanRegions”,EnvironmentandPlanning,Vol.37,no.10(October 2005),pp.1793-1812.。Broekel(2015)以德國為研究對象,選取270個主要勞動市場區域和4類產業面板數據,研究了區域協同創新政策對創新的影響作用,研究認為,區域協同創新政策中加大對研究和開發的補助對區域創新效率有明顯的促進作用BroekelT,“DoCooperativeResearchandDevelopmentSubsidiesStimulateRegionalInnovationEfficiency?EvidencefromGermany”,RegionalStudies,Vol.49,no.7(August 2013),pp.1087-1110.。SeferSener(2011)把科技創新作為國際經濟發展的驅動力,結果表明,在國際競爭中把科技創新作為國家發展戰略的國家擁有更強的競爭力SenerS,SaridoganE,“Theeffectsofscience-technology-innovationoncompetitivenessandeconomicgrowth”,Procedia-SocialandBehavioralSciences,Vol.24,(2011),pp.815-828.。MehmetAdak(2015)以土耳其為研究對象,研究區域資本和技術進步的相互作用,結論表明,技術進步和創新對土耳其經濟發展有促進作用AdakMehmet,“TechnologicalProgress,InnovationandEconomicGrowth:theCaseofTurkey”,Procedia-SocialandBehavioralSciences,Vol.195,no.3(July 2015),pp.776-782.。Moussa等(2015)以法國的城市為研究對象,選取1995年-2008年的數據,分析了專利申請和研究經費支出對地區經濟的作用,得出了內部研究支出和專利申請呈正相關,同時對創新活動強的地區有影響的結論InèsMoussa,ThibaultLaurent,“IndirectandFeedbackEffectsasMeasureofKnowledgeSpilloversinFrenchRegions”,Applied Economics Letters,Vol.50,no.1(February 2015),pp.511-514.。Maria等(2019)以俄羅斯為研究對象,選取80個地區2005年-2018年的數據,分析技術創新與研發支出對人均生產總值增長率的影響,認為創新能力不足的區域難以帶來新的技術MariaKaneva,GalinaUntura,“TheImpactofR&DandKnowledgeSpilloversontheEconomicGrowthofRussianRegions”,Growth and Change,Vol.50,no.1(Delember 2019),pp.301-334.。

國內關于區域經濟差異和創新水平的研究文獻近幾年不斷增多,并且取得了豐碩的成果。經濟地理學領域相關學者從省級尺度的角度出發,實證分析了要素跨區域流動、創新互動溢出、空間報酬遞增的綜合作用是我國區域創新差異形成的重要原因張占仁:《我國區域創新差異的形成機制研究——基于新經濟地理學的實證分析》,《軟科學》2013年第6期。;區域經濟學領域相關學者以京津冀地區為例,研究了協同創新、區域差異與現代化經濟體系布局之間的關系龔軼、王崢等:《協同創新、區域差異與現代化經濟體系布局——以京津冀為例》,《區域創新》2019年第8期。;產業經濟學的相關學者基于海洋經濟創新發展,論證了中國海洋經濟創新發展的區域空間特征和時間特征狄乾斌、徐禮祥:《中國海洋經濟創新發展的時空差異》,《資源與產業》2020年第3期。;管理學領域的相關學者研究了區域差異與大學知識創新之間的關系沈能、劉鳳朝:《基于空間經濟視角的大學知識創新效率的區域差異與趨同》,《數量統計與管理》2014年第1期。。肖仁橋等(2020)為了研究新時代我國經濟高質量發展水平,運用實證分析的方法分析了科技研發和成果轉化對經濟增長的影響,研究結果表明,二者對經濟高質量發展有明顯的促進作用肖仁橋、沈路等:《新時代科技創新對中國經濟高質量發展的影響》,《科技進步與對策》2020年第4期。。肖田野等(2017)以廣東省為研究對象,選取2006年-2015年的面板數據,運用耦合協調模型實證分析了區域科技與經濟之間的關系,結果認為區域科技與廣東省經濟發展存在較強的相關關系肖田野、羅廣寧等:《區域科技創新與經濟發展耦合協調度研究——以廣東為例》,《科技管理研究》2017年第15期。。蘇衛華等(2019)以東北地區和長江地區為研究對象,實證研究了經濟增長的影響因素蘇為華、申曉軍:《我國區域經濟增長質量比較研究——基于長三角與東北三省全要素生產率的比較分析》,《價格理論與實踐》2019年第10期。。楊愷鈞等(2019)以粵港灣地區為研究對象,選取2007年-2017年的面板數據,運用系統GMM與面板門檻模型實證研究了技術創新對經濟發展的驅動作用,實證結果認為技術創新對經濟有較強的驅動作用楊愷鈞、閔崇智:《技術創新對經濟增長質量的驅動作用研究——以粵港澳大灣區為例》,《當代經濟管理》2019年第12期。。

綜上所述,國內現有文獻對區域經濟差異和科技創新水平的研究大多選擇中國經濟發達的南方地區,在以省級為單位的前提下,對北方地區的研究較少。山東省的地理分布有著東西長、南北窄的特點,正是由于這種地理分布(魯東、魯中、魯西)的特征,導致了山東省區域經濟發展水平的差異化,進一步導致了區域創新水平差異化明顯。因此,基于不同領域的研究,本文以山東省為例,選取2018年的相關數據,運用因子分析法和聚類分析法實證研究山東省區域經濟差異對科技創新水平的影響。

二、區域經濟發展差異與科技創新水平的關系

城鎮化的程度越高,區域經濟發展水平就越高。從全國范圍來看,城鎮化水平與區域科技創新水平呈正相關田逸飄、劉明月等:《城鎮化進程對區域科技創新水平的影響》,《城市問題》2018年第4期。。也就是說,區域經濟發展水平的提高會帶動科技創新水平的提高,同時,科技創新水平的提高也會拉動一個地區的經濟快速增長。例如,中國東部經濟發達程度高于西部,科技創新水平也明顯高于西部。區域科技創新水平差異問題在中國東西部尤為突出,需要得到充分的重視。對于具體省份來講,區域經濟差異會對科技創新水平產生如何的影響,也是現在研究的重點。

(一)區域經濟差異與創新績效

通常來說,越發達的地區科技創新也就越發達。但是,每個地區的經濟發展情況均存在一定差異。從全國范圍來看,中國南方經濟發展好于北方,東部沿海地區經濟發達程度高于中部和西部,中國34省級行政區經濟水平各不相同。對于山東省來說,17個地級市經濟差異也較為明顯,東部沿海地區的經濟明顯優于山東西部地區。因此,即使同種創新要素投入到不同的地區,創新績效也會有所不同,各地區的整體創新水平也會呈現出不同。區域經濟發達的地區,投入相同的創新要素,創新績效會高些。同時一個地區的創新績效和創新水平與當地政策也有一定的關聯。

(二)科技創新水平與地區經濟發展

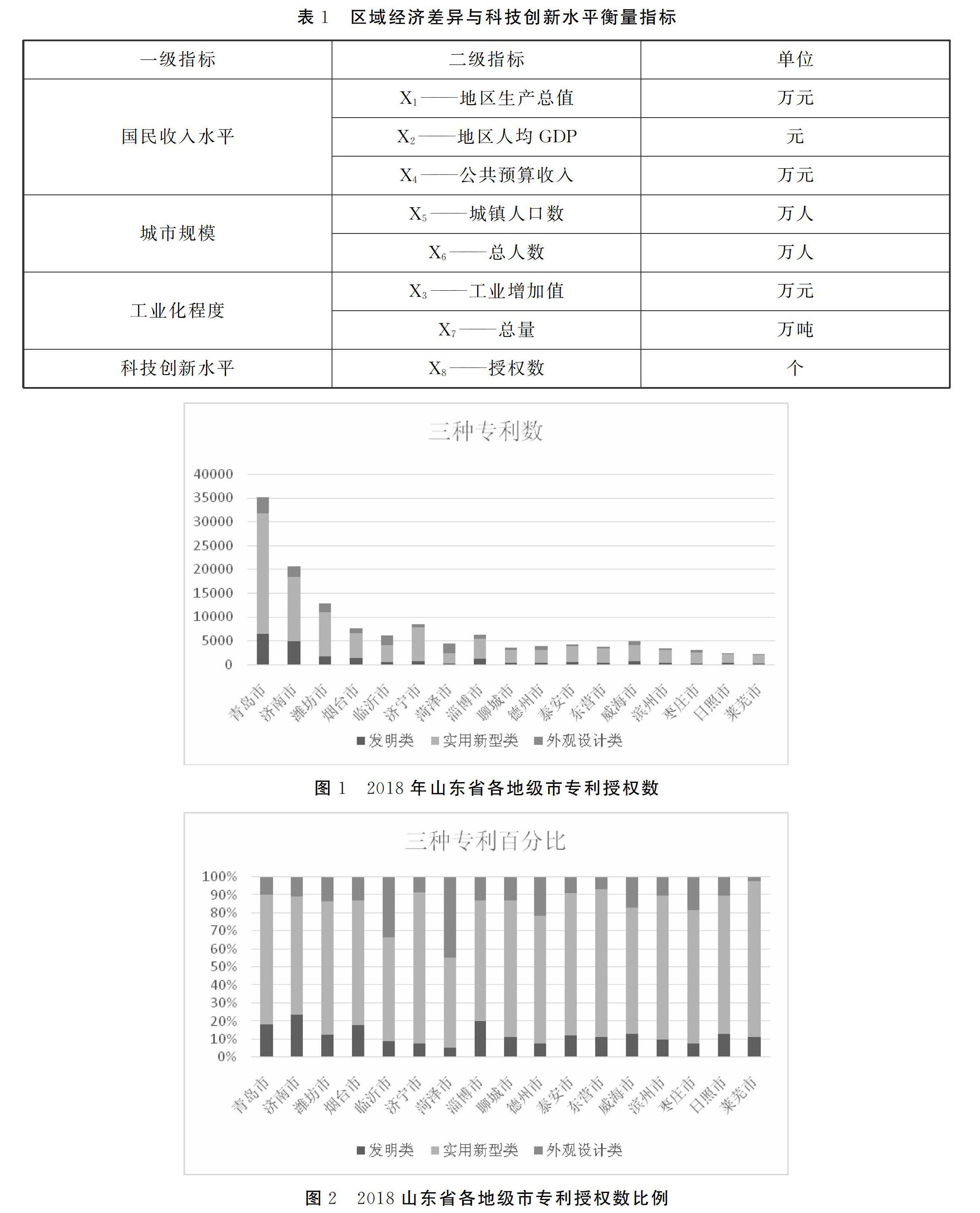

國內外大多數學者都把科技創新水平作為經濟發展的一個要素,認為提高某地區新一代科技產業的創新,就能夠拉動該地區的經濟增長。但是,由于地區經濟差異的不同,使得不同地區在不同的發展階段拉動區域發展的產業也會有所差異。通過專利授權數來分析地區創新水平時,發現處于不同發展階段的地區同產業專利水平差異明顯。但是,當區域經濟差異和科技創新水平的關系具體到一個省域,并且區域創新水平由三種專利數量來表示時,二者之間并非是簡單的線性關系。區域經濟發展水平對科技創新水平會產生怎樣的影響,就需要進一步探討。

三、數據來源與模型設定

(一)數據來源

本文選取2018年山東省17個地級市能夠反映區域經濟差異與科技創新水平的指標來研究二者之間的關系。所有數據均來自《山東省統計年鑒》。本文選取了X1——地區生產總值;X2——地區人均GDP;X3——工業增加值;X4——公共預算收入;X5——城鎮人口數;X6——就業總人數;X7——貨運總量;X8——專利授權數共八個指標。其中X5——城鎮人口數;X6——就業總人數兩個指標用于反映城市規模;X3——工業增加值和X7——貨運總量兩個指標用于反映城市工業發展程度;X1——地區生產總值;X2——地區人均GDP和X4——公共預算收入用于反映城市的國民收入水平,X8——專利授權數用于反映科技創新水平。

(二)模型設定

因子分析法的核心就是通過檢驗來確定原始變量之間的相關性,并根據相關性的大小進行分組,把相關性大的變量分在同一組。用公共因子來表示各組變量的基本結構。對于具體的研究問題,可對原始變量進行分解,分解為兩部分之和的形式:其中一部分是公共因子的線性函數,該公共因子是不可以預測的;另外一部分是特殊因子,特殊因子與公共因子無關。聚類分析法是通過對研究對象的分類,以某種合適的方法計算其距離大小,從而使同類的對象相似性高,不同類的對象相似性低。因此選用因子分析法來分析山東省區域經濟發展差異與科技創新水平的關系,并進一步分析山東省區域經濟發展差異對科技創新水平的影響。

根據因子分析法,構建因子得分模型與綜合得分模型:

F1=α1X1+α2X2+α3X3+α4X4+α5X5+α6X6+α7X7+α8X8 ? ? (1)

F2=β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+β8X8 ? ? (2)

其中,F1和F2為因子得分模型,分別表示因子一和因子二在各項指標中得分系數之和。

F=權重因子一/(權重因子一+權重因子二)F1+權重因子二/(權重因子一+權重因子二)F2 ? (3)

其中,F表示綜合得分,權重選用兩個因子的方差貢獻率來表示。

四、實證研究

通過SPSS21軟件,運用因子分析法和聚類分析法分析2018年山東省各地級市的面板數據來進行實證研究。在進行因子分析時,要注意因子分析中的幾個點:1.數據檢驗;2.因子提取;3.因子旋轉;4.計算得分。因子分析中的每一步注意事項都是為了使實證的結果更加科學和可靠。

(一)數據檢驗

通過對原始變量的相關性檢驗可以看出,原始變量所有的相關系數均大于0.3,這就說明原始變量顯著相關。KMO值為0.756,大于0.6,從而符合KMO度量標準。巴特利特的球形度檢驗值為221.325,符合巴特利特的球形度度量標準,相應的P值為0,顯著小于假設設定的0.05,所以拒絕原假設,因此相關系數矩陣和單位矩陣存在著顯著的差異。通過以上分析,原始變量通過了數據檢驗,符合因子分析的前提。

(二)因子提取

對原始變量進行相關性檢驗后,運用主成份因子提取法提取兩個主要因子。本文提取兩個主要因子,兩個因子累計貢獻率為92.234,大于一般提取所規定的方差貢獻率85%,符合提取標準且累計貢獻率較大,可以代表全部的原始變量所表達的信息。

(三)因子的旋轉與命名

建立因子分析模型的目的是在找到公共因子進一步做因子解釋,從而有利于更好地解釋實際的問題。為了避免初始因子的一些缺點(原始因子解釋公共因子的含義不清楚)等,所以需要對因子進行旋轉。本文對初始因子進行3次迭代后運用正交旋轉的方法獲得旋轉后的成份矩陣。

從表4可以看出,地區生產總值、工業增加值、就業總人數、貨運總量在第一個因子上的載荷都大于0.85,也就是說這幾個因子主要被因子一解釋,可以理解為山東省內經濟差異的直接影響因素,因此命名為經濟影響因子;地區人均GDP、公共預算收入、專利授權數在第二個因子上的載荷均大于0.85,也就是說這幾個因子主要被因子二所解釋,可以理解為山東省內經濟差異的間接影響因素,因此命名為創新持續性影響因子。同時也印證了山東省經濟水平差異與創新水平之間存在著較強的關系,通常二者呈正相關關系,這一結論也得到了驗證。但是,各個地市的科技創新水平如何,創新水平發展到了什么層次還需進一步探討。

(四)各因子總得分

因子得分計算就是為了更好地分析實際問題。本文中主要是研究山東省區域經濟發展差異對科技創新水平的影響,那么首先就應該根據所選擇的因子區分出經濟發展較好的地區與經濟發展較差的地區,進一步再分析其與科技創新水平的關系以及對科技創新水平的影響。這也是因子分析的關鍵一步。因子分析最終會體現在因子得分上,其中所選擇的變量也變為因子得分變量。本文采用回歸法計算因子得分系數,得分系數服從正態分布,即得分系數的均值為0,標準差為1。如果變量得分系數值大于0,則表示其高于平均水平,如果變量得分系數的值小于0,說明其低于平均水平。

由表5和模型1和模型2可得分析得分系數:

F1=0.217X1-0.018X2+0.218X3+0.015X4+0.037X5+0.198X6+0.247X7-0.054X8

F2=0.010X1+0.331X2+0.005X3+0.251X4-0.365X5+0.012X6-0.005X7-0.293X8

在計算因子綜合得分時,本文選取兩個因子的方差貢獻率作為兩個因子的權重,計算的綜合得分:

F=0.51/(0.51+0.41)F1+0.41/(0.51+0.41)F2

五、實證分析結果

(一)結果解讀

各市因子一和因子二得分與綜合得分如下表所示:

從上表中可以看出,青島市、濟南市和煙臺市的因子一得分較高,說明這幾個市受經濟影響因素的影響較大,從而說明這幾個地區經濟水平較為發達;臨沂市、濰坊市和濟寧市這幾個地區因子二得分較高,說明這幾個地區受創新持續性影響因素的影響較大,從而說明這幾個地區的創新發展潛力較大,創新持續性較強。通過因子二(地區人均GDP、公共預算收入、專利授權數)也可以說明,科技創新水平是這幾個地區經濟持續發展的重要驅動力之一。青島作為新一線城市和沿海地區較早開放的城市,經濟十分發達,且地理位置上占有絕對優勢,但是其創新持續性因子得分卻相對較低,說明青島應該加強對創新持續發展的關注。濟南和煙臺市在經濟發展方面雖不如青島,但在山東省屬于經濟發達省份,兩地區創新持續性因子得分分別是第六和第八,存在著與青島同樣的問題。

(二)聚類結果

為了更加直觀地比較山東省地區間發展水平的差異,運用K-聚類分析的方法對總得分進行聚類,把山東省17個地級市進行分類,主要分為三類:經濟發達地區、經濟較發達地區和經濟欠發達地區,具體分類結果如下。

從表6可以看出,山東省經濟較發達地區主要集中于東部沿海地區,這些地區擁有豐富的資源和各種便利的條件;經濟較發達地區主要是創新持續發展能力較強的地區,這些地區擁有不錯的資源和供可持續發展的便利條件;經濟欠發達地區主要是魯西地區,這些地區由于地理區位和創新能力不足等方面的原因,在山東省一直處于落后狀態。

(三)山東省經濟發展存在的問題

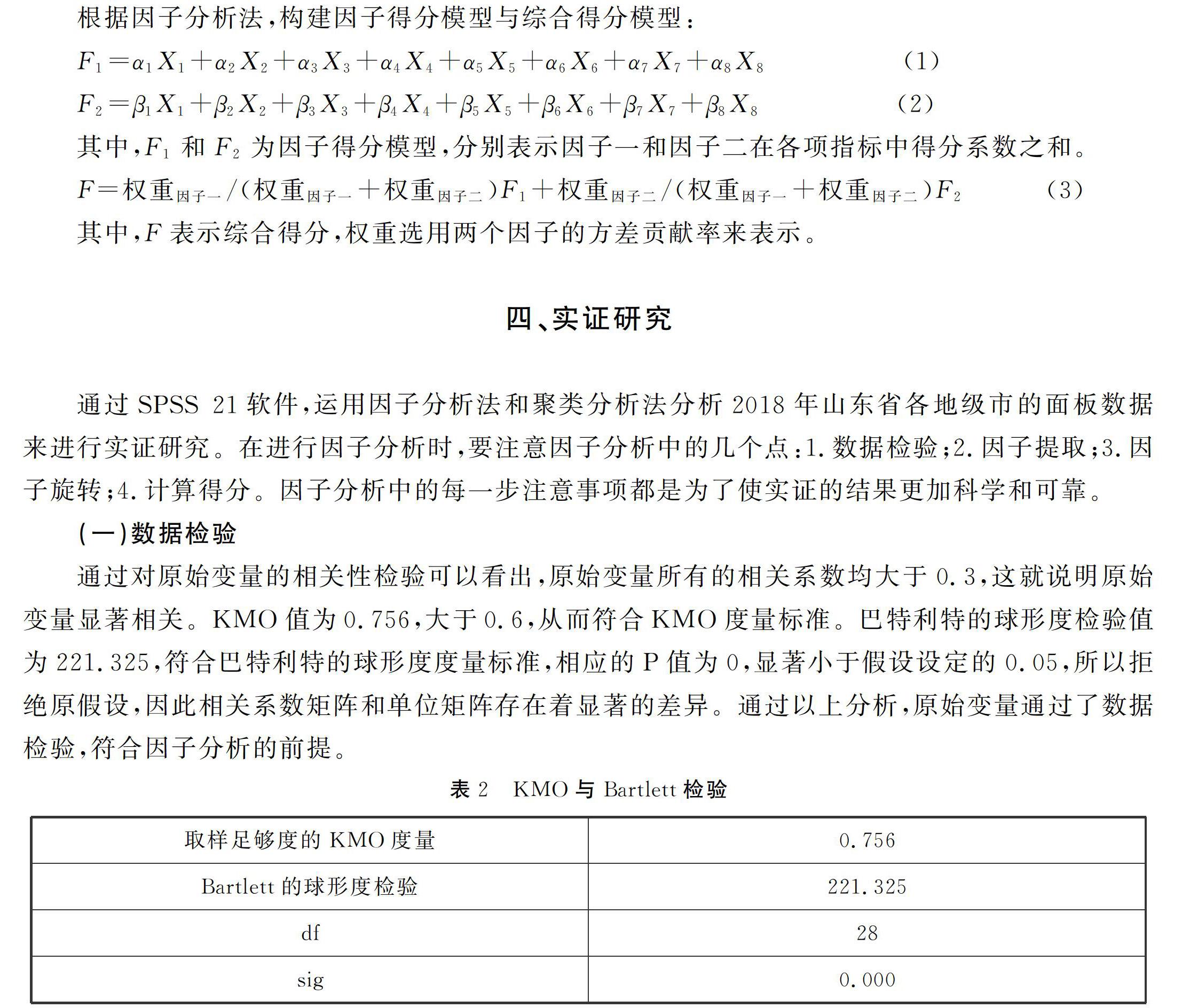

經濟發達地區經濟發展水平與科技創新可持續性不匹配。山東省經濟發達地區有四個,分別是青島市、濟南市、煙臺市和濰坊市。其中青島市以絕對的經濟優勢位列第一,濟南市、煙臺市位于第二和第三的位置。從專利授權總量來看,青島市以高出濟南市14490件的絕對優勢位列首位,由此表明經濟越發達的地區科技創新水平也就越高。但是,從創新持續性影響因子的得分情況來看,青島市、濟南市、煙臺市的得分分別位于第五、第六、第八的位置,說明三個地區雖然經濟水平和科技創新水平在省內位列前三名,但是三者的科技創新可持續性與區域經濟發展水平并不匹配。從圖2也可以看出,最能代表科技創新水平的發明類專利和實用新型專利在經濟發達地區所占百分比與經濟較發達地區和欠發達地區相比較并沒有優勢。例如,青島市兩種專利所占百分比低于山東省經濟最落后的萊蕪市。

經濟較發達地區科技創新水平與科技創新可持續性不匹配。山東省經濟較發達的地區有臨沂市、濟寧市和淄博市。從圖1可以看出,三個地級市的專利授權總數并不高,從而表明這三個地區的科技創新水平相對于經濟發達地區而言較低。但是從創新可持續性影響因子的得分來看,臨沂市得分第一,濟寧市得分第三,說明這兩個地區的科技創新可持續性較強。從圖2可以看出,臨沂市的發明類專利和實用新型專利所占百分比居于全省倒數第二的水平,也充分說明臨沂市的創新水平不高。淄博市與臨沂市的創新水平相差不大,但是淄博市的創新可持續性較差,淄博市雖位于經濟較發達地區的行列,但是該地區的創新水平和創新可持續性都較低,說明科技創新并未對淄博市的經濟發展起到重要推動作用。

經濟欠發達地區的科技創新水平與創新可持續性較低。山東省經濟欠發達地區主要分布于魯西地區,這些地區的科技創新水平都比較低,而且大部分城市的創新可持續水平也較低。菏澤市和聊城市雖然位于欠發達地區的行列,但是兩地在創新可持續性上具有一定的優勢,但是地區經濟水平成為限制其科技創新水平的重要因素,使得這樣的地區雖有創新可持續發展的潛力,但短時間內無法取得大的發展。對于經濟欠發達地區來說,既要重視地區經濟的發展,也要注重科技創新水平的提高,進而使得地區經濟可持續發展。萊蕪市是依附于濟南市的小城市,工業為其主要發展產業,因此萊蕪市的發明類專利和實用新型專利百分比在所有地區中占比最高。

六、結論與建議

(一)結論

科技創新水平在區域經濟發展過程中會受到區域經濟發展水平的限制,同時,科技創新也可以作為區域經濟可持續發展的不竭動力,二者總的來說呈正相關。具體而言,區域經濟差異對科技創新水平的影響呈現倒“U”型關系。在地區經濟發展初期,區域經濟的發展水平對科技創新水平的影響較為明顯,即地區經濟發展水平較弱會抑制該地區的科技創新水平和創新成果的轉化;隨著區域經濟發展水平不斷發展,科技創新水平也會隨之提高,二者的差距會不斷縮小,直至達到區域經濟差異和科技創新水平相匹配的最高點;隨著區域經濟發展水平的進一步提高,科技創新水平會出現突變,結果就是與區域發展水平不匹配,即科技創新水平的提高程度趕不上區域經濟發展水平的提高程度。科技創新在區域經濟發展中存在時滯效應,會在區域經濟發展的各階段產生不同的效應水平。雖然科技創新是經濟發展的重要推動力,但是科技創新需要一個轉化的過程才能起到推動地區經濟發展的作用。在山東省的經濟欠發達地區,由于科技創新水平較低和創新性持續性不強,科技創新未能起到推動該區域經濟發展的作用;在經濟發達地區,科技創新是區域經濟發展的主要推動力;在經濟較發達地區,雖然科技創新在一定程度上促進了該區域的經濟發展,但是創新可持續性較弱,也就是說科技創新的轉化能力不夠強勁。

(二)建議

對山東省經濟欠發達地區而言,要實行科技創新先行的策略。科技創新是經濟發展的重要驅動力,但是科技創新要經過轉化才能起到促進地區經濟發展的作用。經濟發展水平過低會抑制科技創新的發展,因此,要想把科技創新作為地區經濟發展的助推劑,就要優先發展科技產業,加大科技創新的投入,保證科技創新能正常轉化為生產力,最終實現以科技創新推進經濟發展的目標。

加強政策性引導和創新性保障。隨著區域經濟發展,區域經濟差異不斷縮小,科技創新的推動作用愈發顯著。此時,不同地區依據經濟發展的水平采取科學的引導政策就變得至關重要。對經濟較發達地區而言,區域經濟發展水平與科技創新水平匹配度較高,創新可持續性較為強勁,為防止經濟發展水平與科技創新水平偏離程度過大問題的出現,不同地區依據經濟發展的水平采取科學的引導政策就變得至關重要。例如,制定科技創新專利保護政策,同時加強對科技創新轉化成果的獎勵。

注重科技創新可持續性和創新成果的轉化速率。山東省經濟發達地區各方面條件都十分優越,但是由于忽略了科技創新可持續性和創新成果的轉化速率,導致經濟發展水平和科技創新水平不匹配問題。科技創新可持續發展和區域經濟可持續發展同等重要,只注重經濟發展水平,而忽略了科技創新的可持續性勢必會對區域經濟發展產生負面效應。政府、企業和科研機構與高校應進一步加強合作,政府提供資金和政策保障,企業注重創新性轉型,高校注重人才的培養和輸送,以此來保障科技創新的可持續性和創新成果的轉化速率。