中國旅游發展模式的區域差異分析

管文正則

本文以我國世界遺產分類、分布情況為基礎,以旅游資源分類為條件,將我國世界遺產在旅游發展模式上主要分為自然資源驅動模式、文化資源驅動模式以及混合資源驅動模式。其中,自然資源驅動模式主要分布于秦嶺-淮河以南,文化資源驅動模式主要分布于我國第二、三階梯上,混合資源驅動模式主要分布在胡煥庸線以東。

引言

旅游發展方式的選擇與當地的資源稟賦基礎、社會經濟條件和氣候環境條件具有密切的關系,使許多地區在旅游發展過程中選擇不相同的道路,各自形成特色鮮明的發展模式,總體呈現出一定的區域差異。學術界對旅游發展模式的分類認識不盡相同。美國學者查爾斯認為價值和市場是推動旅游發展的動力,忽略了政府在其中的作用。郭金海(2009)認為旅游發展模式和經濟發展之間是耦合協調的關系,若超過了現有經濟社會承載量則為超前型,若旅游發展水平落后于社會發展則為滯后型;汪章飛(2013)根據區域條件差異將旅游景區的低碳發展模式分為了5個區。世界遺產是學術界公認的旅游資源稟賦認定的重要指標,本文根據我國世界遺產的分類和分布情況,從資源稟賦出發,分析我國旅游發展模式的區域差異。

一、我國世界遺產的分類及分布情況

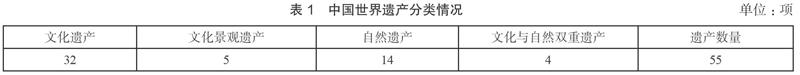

早在1985年底,中國就正式加入了在法國巴黎通過的《保護世界文化與自然遺產公約》,組織開展了卓有成效的遺產申報工作。根據最新數據和UNESCO公報,截至2019年7月,中國已有55項遺產項目列入最近更新的《世界遺產名錄》。根據分類,我國共有C類遺產(文化遺產)共計37項。其中,包括了CL類別(文化景觀類)5項,N類遺產(自然遺產)14項,C-N(雙遺產型)遺產4項,具體分情況如表1所示。在這些世界遺產分類中,首都北京擁有7項遺產項目數,黑龍江、香港及臺灣等地沒有世界遺產項目,其他省市地區都有世界遺產項目分布。

二、中國世界遺產旅游發展模式的區域差異

旅游資源稟賦決定了旅游開發的規模和模式。根據調查可知,我國現存世界遺產均進行了旅游開發,但旅游開發程度略有不同,筆者試從遺產分類及資源稟賦條件尋找到其在旅游發展模式中的區域差異,分為自然資源驅動型、文化資源驅動型和混合動力驅動型。其中,自然遺產資源多為自然資源驅動型,文化遺產資源多為文化資源驅動型,而文化景觀和自然文化雙遺產多為混合資源驅動型。

(一)自然資源驅動模式

如表2所示,我國世界自然遺產共14項,主要分布于秦嶺-淮河以南地區,其中,以四川、云南等地區分布最多,其他在湖南、湖北、廣東、廣西等地也有分布。較為特殊的是,我國西北地區的新疆天山、青海可可西里作為自然遺產,獲得了許可。這些地區或能例證地球演化史中的重要階段,或尚存珍稀或瀕危物種的棲息地,或地貌、自然現象獨特,或能例證水生、海岸、海洋生態系統發展變化,具有突出的經濟價值和生態價值,通過旅游開發現已成為全國知名旅游景區供人們參觀游覽。

目前,我國的世界自然遺產旅游開發項目仍然主要停留在觀光旅游、休閑健身等淺層次的旅游項目上,缺少深度開發,一些科學教育價值、生態環境價值并沒有得充分挖掘。同時,不少地區經常發生游客肆意踩踏自然景觀的現象,也側面反映出許多地區在自然遺產景觀管理、科普教育方面的不足和失職,需要在今后的旅游開發過程中挖掘深層次的旅游項目,如研學旅游、生態旅游,在創造經濟利益的同時充分發揮科普教育功能。

(二)文化資源驅動模式

如表3所示,目前,我國共有32處歷史文化景觀被評為世界文化遺產,主要分布在我國的第三階梯和第二階梯上,第三階梯分布最多,第一階梯分布較少,只有分布在拉薩布達拉宮歷史建筑群這一處。從省區的分布看,北京市分布最多,達到7項,其次是一些在歷史文化積淀深厚的省市區。這些歷史文化景觀或具有獨特的藝術成就,或反映當地生活建筑的杰出范例,或記錄了特殊意義的事件,具有極高的藝術價值、觀賞價值和歷史研究價值,成為人們參觀游覽的圣地,除周口店北京人遺址和澳門歷史城區外,均是國家5A級景區,是文化資源驅動模式的代表。

目前,我國世界文化遺產主要以保護性開發為主,包括博物館式、大遺址保護開發式、城市街區保護式等,旅游開發同樣以參觀游覽為主。這些重要的歷史景觀雖然具有較高的文化歷史價值,但由于不可抗力的因素,年久失修現象在所難免,加上技術難題一直未攻克,修舊不如舊的問題一直被詬病,景觀的原真性保護是這些地區在進行旅游開發時面對的主要問題,需要在旅游開發過程中更加注重保護景觀。

(三)混合資源驅動模式

混合資源驅動模式主要包括文化景觀遺產和世界自然文化雙遺產景觀,這些遺產的分布和地理學上的重要地理分區線具有密切的關系,基本上均處在胡煥庸線以東地區,具體如表4所示。這些遺產地真實反映了當地社會、經濟發展的歷史和現實情況,人文景觀和自然環境渾然一體,既有深厚的文化底蘊,又具有優美的自然環境,具有極高的藝術價值、歷史文化價值、生態環境價值,所涉及的9處景觀均得到了比較深入的旅游開發,豐富的文化資源和自然資源共同驅動了當地的旅游發展。

在混合資源驅動模式中,旅游開發不僅需要關注到自然環境的保護和人文景觀的原真性保護,更需要注意的是關注人與自然環境的相處方式。其中,涉及的遺產地中,不少地區仍然有大批居民生活,如廬山、西湖等,人與自然和諧之美正是其旅游資源的重要組成部分,在旅游開發過程中,需要妥善處理人地矛盾,切勿為了旅游開發而傷害人地關系。

三、結語

資源稟賦決定了旅游開發上限,是旅游發展的重要驅動力之一,不同的資源類型決定了旅游發展模式的選擇。通過對我國擁有的世界遺產的旅游開發進行分析可知,資源稟賦在當地旅游開發中起到了重要作用,可以分為自然資源驅動、文化資源驅動以及混合資源驅動3種模式。3種模式的區域差異表現為自然資源驅動模式,主要分布于秦嶺-淮河以南;文化資源驅動模式,主要分布于我國的第二、三階梯上;混合資源驅動模式,主要分布在胡煥庸線以東地區。

(作者單位:貴州大學旅游與文化產業學院)