漫談攝影造型12字法

德治

一、景別

景別,是攝影取景構圖時,主體景物所占畫面空間大小的區別。在動態畫面的影視攝影中,景別分為:

大遠景(主體微小、陪體環境廣大)、遠景(主體比較小、陪體環境空間比較大)、全景(主體比較大、陪體環境空間比較小)、中景(主體的一大半占據畫面,有一定的陪體環境)、近景(主體的一半占據畫面,陪體空間比較小)、特寫(主體局部占據畫面,空間環境可有可無)、大特寫(主體局部充滿畫面,無空間,也叫滿景)。如圖3-01至圖3-07所示。

景別的大小不是畫面尺寸的大小,而是畫面視場角度和主體物像在畫面中體積的大小。不同的景別有不同的作用,選擇什么樣的景別取決于敘事、表意的需要。

靜態攝影取景構圖的原則是:主體要突出,陪體要有用,畫面要簡潔,從而使作品主題鮮明。因此在以上7種景別中,大遠景和遠景,由于視野開闊,畫面框取的景物繁多,主體在畫面中體積很小,不符合靜態攝影取景構圖的原則,故很少被采用;中景和近景、特寫和大特寫的區別只是主體在畫面中的影像面積稍大一點和稍小一點的變化,對敘事表意影響不大,況且一幅作品的畫面屬于什么景別,是相對而言的,沒有嚴格區分的必要。因此我們可以摒棄大遠景,將遠景和全景合并記憶為“遠全景”;將中景和近景合并記憶為“中近景”;將特寫和大特寫合并記憶為“特寫”,也可以更簡單的記憶為“遠、近、特”。

1. 景別區分與作用

(1)遠全景:其特點是主體的外沿輪廓都明顯地在畫面中表現出來,以人像為例那就是全身像。一般占據畫面1/2左右的空間,主要用于表現主體的時空形態和與陪體環境的關系,畫面中的主體可以是個體,或雙體(如“拍”字的題圖《盼》),或群體。畫面中的主體不但可多可少,亦可大可小,可以是一只鳥或是一座城。遠全景可以是稍遠一點的全景,如圖3-02所示;或稍近一點的全景,如圖3-03所示。

(2)中近景:其特點是主體占據畫面的絕大部分空間,如果以人像為例那就是半身像,主要用于表現主體形態的細節或主體與陪體的關聯情節,是最為常用的景別。中景可以是遠一點的中景,如圖3-04所示;或近一點的中景,如圖3-05所示。

(3)特寫:其特點是主體局部占據畫面空間的絕大部分,或全部,一般用于表現人物或動物的表情,或某種物體的質感,或物種的典型行為特征以及景物的細節等。特寫可以是非滿景特寫,如圖3-06所示;或滿景特寫,如圖3-07所示。

確立景別的基本理念是:

遠全景觀其勢,運用遠景或全景畫面來表現有氣勢的宏觀場景,如圖3-08《名副其實的牛背鷺》所示;

中近景觀其事,運用中景或近景來表現事物的情節,如圖3-09《與牛為伍》所示;

特寫觀其質,運用特寫畫面來表現主體的質感或事物細節,如圖3-10《爪羽特寫》所示。

2. 影響景別的因素

在照相機感光材料承影面積不改變的條件下,影響景別變化的因素有:

(1)鏡頭焦距的長短。在攝影物距(照相機與被攝景物之間的距離)不變的條件下,不同焦距的鏡頭由于視場角度有大小差異,會呈現不同的景別。焦距越短,視角越大,畫面框取景物越多;焦距越長,視角越小,畫面框取景物越少。如果照相機裝配變焦鏡頭,完全可以在拍攝方位不變的條件下輕松地取得不同的景別,如圖3-11、3-12《焦距與視角例圖》所示。另外,如果拍攝接片或搖攝由于視場的連接或移動,擴大了視場角,也會發生景別的變化,為了保證畫質,有經驗的攝影家經常以此法來取代廣角鏡頭,如圖3-13《接片、搖攝與視角例圖》,則是采用搖攝技法拍攝的畫面,與3-12使用的是同一個18mm焦距鏡頭,對于海豹島而言,圖3-13則為遠全景景別。

(2)攝影物距的遠近。在照相機鏡頭焦距和視角不變的條件下,如果改變拍攝距離就會改變畫面景別。物距越遠,畫面框取景物越多,主體越小;物距越近,畫面框取景物越少,主體越大。使用定焦距鏡頭拍攝,可以通過此辦法來改變景別。請參看圖3-14、3-15、3-16《物距與視角實拍例圖》和下面的《物距與視角示意圖》。

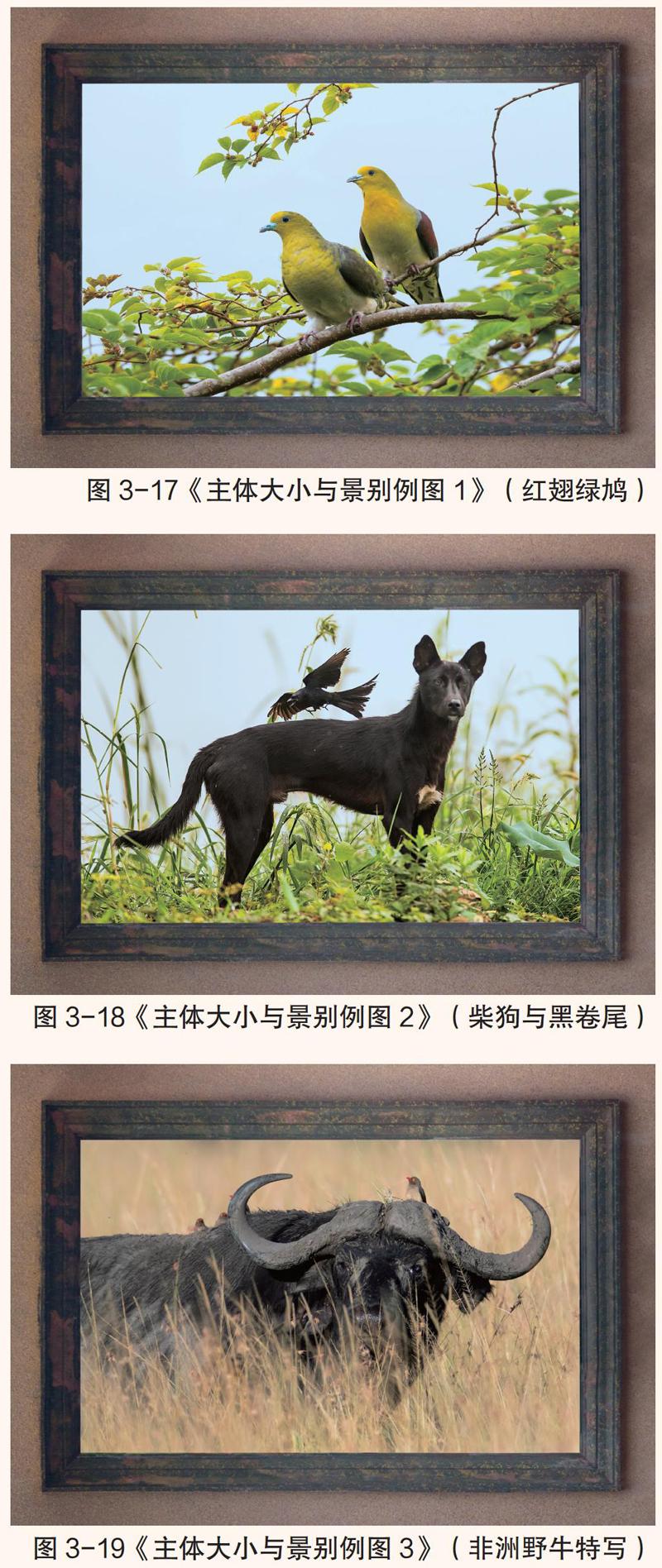

(3)被攝主體的大小。在拍攝距離、鏡頭焦距和視角都不變化的條件下,如果被攝主體物像的體積發生大小的變化,也將會改變景別空間、距離的大小概念。比如把一個窗口比作取景框,如果一只狗站在窗口前的位置,剛好是個“全景”畫面,那么對于狗背上的鳥而言就是“遠全景”了,換成一頭非洲野牛站在那里就是“中近景”,甚至是“特寫”畫面了,如圖3-17、圖3-18、圖3-19《主體大小與景別例圖》所示。因此,被攝主體越小,畫面容納景物越多,視覺空間越大;被攝主體越大,畫面容納景物越少,視覺空間越小。

3. 景別的視覺效應

景別的視覺效應其實是讀者的主觀心理意識反映,主要表現在3個方面:

(1)景別能產生不同的視覺距離感。不同景別畫面的作品,如果都掛在同一面墻上,當你看到遠全景畫面時會感到景物距離很遠,看到中近景畫面時就會感到景物很近,看到特寫畫面就會有近在咫尺的感覺。由此可見,景物的細節表現會影響讀者的視覺距離感。

(2)景別能產生一定的心理緊張感。人和動物的“安全防衛本能”現象表明,一個陌生的人或動物距離你太近時,你就會警覺或緊張起來,比如在空曠的地帶有一條蛇,如果它距離你很遠,你會輕松地觀察它,甚至想再走近些看個究竟。如果它向你挺進,你就會隨著“安全距離”的不斷縮短,越來越緊張起來。事實證明,景別上的距離感會讓人產生心理上的緊張感。對攝影畫面而言叫作視覺“張力”。越是特寫,其張力越強;越是遠全景則越弱。

(3)攝影景別的劃分讀者未必認同。讀者心理意義上的景別是相對物像視覺而定的,它是什么樣的景別,取決于讀者心理意識的反映。在一個畫面范圍內,對于看不清細節的物體就會感到距離很遠;反之,能看到清楚的細節,就會感到距離很近,此為其一。其二,如果有人不懂得景別的概念是相對的,不能正確解讀畫面,他看不到主體的全貌,就會認為景致不全,不是全景,如圖3-20《翹首待歸人》所示,此景雖然沒有表現出巖雷鳥的全部體型,但是屬于全景畫面的景別。巖雷鳥具有善變的自身保護色,可變成與巖石花紋差不多的花色,經常隱蔽于巖石群之中。其三,如果畫面是用微距鏡頭拍攝的完整的昆蟲之類的生物,盡管是全景,由于能夠清楚地看到生物的細節,讀者也會認為這是特寫畫面,如圖3-21《寧在花下死》所示。

景別具有很強的視覺語言能力,遠景寫實,近景寫意,在攝影藝術造型時不可忽視景別的作用。

二、景層

景層,是指被攝景物在畫面中由前到后的位置所形成的空間層次,它是在二維平面中塑造三維形象的重要手段,它以主景、前景和背景構成了畫面的立體空間。

畫面主體稱為主景,主體前面的景物稱為前景,主體后面的景物稱為背景。前景與背景都是為主體和主題服務的,它們是反映主題、襯托主體、營造畫面意境和美感的陪體。區別和利用景層對攝影造型有著重要的意義。

有時畫面構圖不一定只有3個層次,可能會有更多的層次,我們可以大體上將其歸納劃分為3個層次,如圖3-22《生態新居》,根據命題來看,畫面中間部分的樓房建筑、樹林和鳥群是畫面的主景,草灘和小船為前景,天空為背景。

當然,還有少于3個層次的畫面,如圖1-19《翩躚》等全景和中景畫面則很少出現前景,特寫滿景畫面則是既無前景又無背景,如圖3-23《鷹揚虎視》所示。

對于主體沒有前景只有背景的畫面,和既無前景也無背景的滿黑特寫畫面,同樣不能忽略景層的表現,此時的景層主要體現在主體自身的立體層次上。

1. 主景

主景是畫面的主體景物,是作品主題的主要代言體,無論前景物像多么有意義,背景色彩多么絢爛,主景永遠是畫面的視覺中心和鏡頭的聚焦點,在取景構圖時一定要堅持這個理念,千萬不可喧賓奪主,削弱作品主題。

2. 前景

前景作為陪體,它具有填補空白、平衡畫面、制造空間感的功能。尤其對于補充說明作品的主題思想,交代事物時間、空間起到重要的作用。前景可虛、可實,可明、可暗,可大、可小,可在上、可在下,可在左、可在右,可包圍主體,形態和形式多樣。根據它們的作用性質可以將其分為3類:

(1)表意性前景。其特點是前景物像不僅能夠起到平衡畫面、表現空間、調節影調的作用,還可以補充畫面主題內容、強化主題思想。主要表現形式有:時令式、特征式、反襯式。

時令式前景,能夠表明主體事物所處的季節時間,增添畫面意境。如圖3-24《春到長城》,畫面中主體長城如果沒有盛開的梨花作前景,春天的訊息就不會那么鮮明。

特征式前景,是用來表現畫面主題的特征,具有補充說明主題思想的功能。如圖3-25《博物館》,畫面中用一只翼龍模型作為前景,表明了作品畫面的主題內容是鳥類博物館。

反襯式前景,是作為前景的景物在意識形態上與畫面主體形成明顯的對比關系。如善與惡、美與丑、新與舊等等,其作用是更加深刻地揭示作品主題思想。如圖3-26《無題》,在大肚能容、慈眉善目、笑容可掬的彌勒佛塑像前,卻擺放一只通身赤色,蹙額怒目、齜牙咧嘴的怪獸。對于怪獸的寓意,筆者不甚了解,不能妄加評論,但是兩者在形態上構成了鮮明的對比,生成了一定的意境。

(2)裝飾性前景。裝飾性前景是為了營造畫面形式感,美化畫面,在構圖時刻意安排的前景。其主要表現形式有:朦朧式、洞觀式和框架式。

朦朧式前景。主要功能:是為了突出畫面主體,將無法避開的雜亂前景虛化,營造出朦朧的意境,如圖3-27《睜一眼閉一眼》。雕鸮隱藏在草叢中,朦朧的前景體現了“藏”的意境。

洞觀式前景。前景物像以近似圓形將畫面視覺中心景物包圍起來,以其弧線或無規則曲線來裝飾畫面,如圖3-28《走近歷史》。

框架式前景。它和洞觀式前景有異曲同工之妙,是以直線形式包圍視覺中心,主要功能是營造畫面的形式感,調節畫面影調反差。如圖3-29《榭中賞雨荷》,陰雨天景物反差比較小,加上一個深色框架式前景,畫面不但增加了反差,增強了空間感,同時也平添了意境。

(3)填空性前景。其特點是利用陪體作為前景填補畫面的空白處,以平衡畫面視覺和豐富畫面內容,營造畫面意境。主要形式有:填充式前景、垂簾式前景、竹筍式前景。

填充式前景。前景具有填補空白的作用,如圖3-30《城市廣場》,將一排石墩攝入畫面,不僅彌補了頭重腳輕的布局,同時增強了畫面空間感。

垂簾式前景。前景物像由畫面上邊線垂下,填補天空空白,如圖3-31《常青樹》所示。

竹筍式前景。前景物像由畫面底邊向上伸出,不僅豐富了畫面內容,而且起到了穩定畫面、增強空間感的作用,如圖3-32《巡視海灣》。

另外還有一種是偶然性前景。是構圖時本不存在,當按下快門時物體突然闖進鏡頭而形成的前景。該前景或許具有表意性、或許具有裝飾性,但它總是以虛化朦朧的物像形式出現。如圖3-33《黑臉琵鷺》,在按下快門的瞬間,一只黑尾鷗闖進鏡頭。這種偶然形成的前景,會增加畫面的現場感,可遇不可求。

3. 背景

背景的主要作用是襯托主體,交代主體所處的時空環境,烘托和渲染作品的主題思想,同時還要起到美化畫面的作用。其表現形式大體上可歸納為3類:

(1)環境式背景。其表現是將被攝主體放置在畫面的主流陪體之中,從而襯托主體、佐證主體所在的時空狀態或生態環境,如圖3-34《長頸鹿》。

(2)地標式背景。其表現是利用具有地標特征的景物或以與主題內容相關聯的環境作為背景。借以交代地域、事件時間和空間,從而凸顯作品的主題思想。如圖3-35《新路》,以新疆的地標物昆侖山雪峰作為畫面中主體——公路的背景,表明了畫面中的公路是在新疆地區。

(3)空白式背景。其表現是利用各種手段使背景成為黑化、白化和虛化等單色平面。空白式背景具有突出主體、形成主調、凈化畫面的作用。獲取空白背景的技法如下:

一是利用曝光補償。在逆光位條件下可以通過曝光補償的手法,取得黑化或白化形式的空白背景,如圖3-36《狐猴》是在動物園里拍攝的,主體背景是處在陰影中的墻壁,利用適當減少曝光量的方法,將墻壁物像細節黑化,形成低調空白式背景。再如圖3-37《黃臀鵯》是通過增加曝光量,將本來比較淺淡的天空背景進行白化,消除云彩層次,形成高調空白式背景。

二是利用淺景深。如圖3-38《紅隼》,使用600mm鏡頭本身景深短的特點,再加上利用較大的光圈孔徑拍攝,將背景虛化。

三是利用拍攝方位。取得空白式背景要因地制宜,巧妙地利用背景陪體自身單純的體色形成簡潔的空白式背景,如圖3-39《黃喉蜂虎》是通過調整拍攝方位,將主體放在白色的陪體物像面積之中,從而形成白色高調背景。

有時會很幸運地遇到可以任意選擇背景影調的情況,如圖3-40《黑喉織布鳥1》所示,這是兩面墻體中間有一條過道所形成的明暗交界,如果我的站位向右移動則可以拍攝到暗調(近似于低調)背景,如圖3-41《黑喉織布鳥2》所示;向左移動則可取得土黃色中間調背景,如圖3-42《黑喉織布鳥3》所示;如果增加曝光量還可以取得亮調(近似于高調)背景,如圖3-43《黑喉織布鳥4》所示。(本小節關于調性的定義,在后面“調”字章節中有詳述。)

在微距攝影、創意攝影、靜物攝影或廣告攝影方面,攝影人可以根據拍攝主題思想的構思需要,進行人工改良或特意制造背景,如圖3-44《品蜜弄香》使用彩色紙板遮蔽比較雜亂的部分背景,創建出新的背景環境,從而使畫面既鮮艷又簡潔,主體更加突出。

總之,“景層”是攝影造型藝術語言中極其重要的概念,是營造主體空間感的一種手段,是攝影畫面敘事表意的重要語言之一,學習和掌握景層的意義在于,取景構圖時一定要認真考慮如何選擇和處理前景和背景。

三、景深

景深是指畫面被攝主體(焦點)周圍物像的清晰范圍。

景深的表現特性是:前景深清晰范圍短,后景深清晰范圍長。畫面整體視覺清晰范圍大,稱為“長景深”;反之清晰范圍小,稱為“短景深”。對于除主體以外再看不到其他清晰物像的畫面,可稱其為“淺景深”。

1. 景深的功能作用

(1)景深可以依照作者的主觀意愿,控制畫面景物的清晰范圍,是敘事表意的造型語言。

(2)景深是制造虛實對比、突出主體、揚長避短、凈化畫面、營造意境的有效方法。

(3)景深是制造畫面主體空間感,有選擇地再現或表現事物及其環境的一種造型技法。

2. 景深的表現形式

景深的表現形式分為:長景深、短景深和淺景深。長景深適用拍攝全景,短景深適用表現中景,淺景深適用凸顯個體物像細節。

(1)長景深,其清晰范圍是從畫面的最近物像點到最遠物像點(無限遠),尤其能夠保證畫面四周邊緣的清晰度。一般是用于全景構圖和表現多個趣味點的畫面,如集體合影、風光和環境攝影之類的題材。但是對于翻拍圖文資料仍需要使用長景深,以保證畫面較大的清晰范圍,如圖3-45《無題》所示,如果景深太短畫面邊緣圖像將會虛化。

另外,拍攝特寫尤其是“滿景”畫面一般習慣是追求淺景深,從而取得虛實對比形成空間感,但是,為了強調高清質地效果,有時也會運用長景深拍攝,如圖3-23《鷹揚虎視》,使用600mm鏡頭,設定F8光圈拍攝,取得了較好的質感。再有,拍攝鳥群隊列,如果攝距很近,即便沒有物動虛化現象和前后景層,仍然需要長景深拍攝,否則隊列兩頭的物像就會出現虛化。如圖3-46《灰椋鳥》,使用600mm鏡頭,設定F6.3光圈,景深比較短,拍攝結果畫面邊緣物像還是出現了虛化現象。

(2)短景深,其清晰范圍是限定在主體周圍的有用陪體物像范圍內,將不利于突出主題內容或影響畫面美感的多余陪體,通過虛化隱藏起來。一般用于表現主體事物形態和事件內容物距比較近的全景或中景畫面,短景深是處理物體藏露的基本手段。如圖3-47《白尾海雕》所示,使用600mm鏡頭, 光圈指數設定為F5.6,利用短景深有效地虛化了主體背后的同類色物像,畫面以虛托實,使主體和主題內容凸顯出來。

(3)淺景深,其清晰范圍只落在一個趣味中心點上,是將混在群體里的個體或雜亂陪體中的主體凸顯出來的造型技法。如圖3-48《震旦鴉雀》所示,震旦鴉雀穿梭在相同顏色的蘆葦蕩中,只有利用淺景深造型才能將其凸顯出來。

3. 影響景深的因素

影響景深的因素,也是攝影人掌控景深的辦法,主要有3個方面:

(1)光圈孔徑。光圈功能表明:相同的鏡頭焦距,相同的拍攝距離,使用不同的光圈值,景深范圍是有差別的,其表現是:光圈孔徑與景深范圍成反比。光圈孔徑越大,景深范圍越小;光圈孔徑越小,景深范圍越大。如圖3-49《光圈與景深例圖1》,背景荷葉沒有葉脈;如圖3-50《光圈與景深例圖2》,背景荷葉葉脈隱約可見;如圖3-51《光圈與景深例圖3》,背景荷葉葉脈十分清晰。需要說明的是,照相機標注的光圈指數和快門指數都是其數值的倒數的簡寫,如F22實際上是1/22的光孔,F2.8是1/2.8的光孔。(快門指數上的T125是指1/125秒,T2等于1/2秒。)因此光圈F值越大,光孔越小。(快門T值越大,運動速度越快,開啟時間越短。)

(2)鏡頭焦距。鏡頭成像原理表明,相同的光圈指數在不同焦距的鏡頭上,所取得的景深視覺效果是不一樣的,其表現是:鏡頭焦距越長,景深范圍越小;鏡頭焦距越短,景深范圍越大。如圖3-52、圖3-53、圖3-54《焦距與景深例圖》,三幅畫面的光圈指數均為F5.6,而且使用的是同一部機身,只是分別換用了200mm、70mm和24mm鏡頭拍攝的畫面。雖然都是全景畫面,但是,它們在景深上的差異是顯而易見的,200mm鏡頭拍攝的畫面,背景被放大和虛化,主體突出,畫面簡潔;70mm鏡頭拍攝的畫面,視場角相對大些,背景虛化顯然不如前者;24mm鏡頭拍攝的畫面視場角相對前兩者更大了,主體后的窗棱被收進畫面而且有明顯的筒形畸變現象,窗外樓房被縮小,形狀清楚可見,景深顯然變長。

(3)攝影物距。成像原理表明,在鏡頭焦距和光圈指數都不變的條件下,如果改變拍攝距離,就會出現不同的景深效果,其表現是:攝影物距越短,景深范圍越小;攝影物距越長,景深范圍越大。如圖3-55、圖3-56、圖3-57《物距與景深例圖》所示,3幅圖片是同一部照相機拍攝,其鏡頭焦距為200毫米,感光度為ISO200,光圈優先曝光模式,設定F值為F2.8,只是在拍攝時不斷地向被攝體靠近,由于物距的變化導致景別和景深都發生了變化。圖3-55物距約為20米拍攝的全景畫面,其景深比較長,從畫面中不僅可以清晰地看到主體形態還可以看到秸稈編的籬笆墻、院內的廢舊鐵藝、房舍的外墻以及墻角下種植的花草,至少有4種陪體在畫面中被表現出來;圖3-56拍攝距離約在12米,畫面景別由全景變為中景,景深由較長變較短了,只能依稀看到籬笆墻和虛化的空間背景;再觀察圖3-57,拍攝距離約在8米,結果畫面出現了“短景深”視覺效果,除主體以外全是模糊的單色背景,籬笆墻的質感影紋蕩然無存。

景深是攝影藝術基本的造型手段之一,尤其能夠產生不同景深的3個途徑,其造型效果和視覺感情語言是不相同的,需要在實踐中不斷觀察、總結、掌握和運用。