改革開放以來農村文化建設狀況分析

楊慧

(浙江農林大學暨陽學院,浙江 紹興 311800)

改革開放以來,農村文化建設方面取得了姣好的成績,農民的科學文化素質和思想道德素質明顯得到了一個大幅度的提升,農村社會風貌得到較大的改觀,在2020年全面小康社會建成之際,農村文化建設也面臨著一個黃金期。但是,農村文化發展面臨的阻礙也是我們不得不面對的難題。新的歷史時期,鄉村振興戰略的提出,鄉風文明的重視也為農村文化建設提供了大好的契機。

1 改革開放以來農村文化建設取得的巨大成就

1978年—2020年,農村文化建設在改革開放的浪潮中不斷發展,成就喜人,基層公共服務設施有了很大的完善,農村各地文化產品和文化供給不斷豐富,農村各種特色傳統文化愈發被重視,農村教育水平也在不斷提高。

1.1 基層公共文化設施初步建成

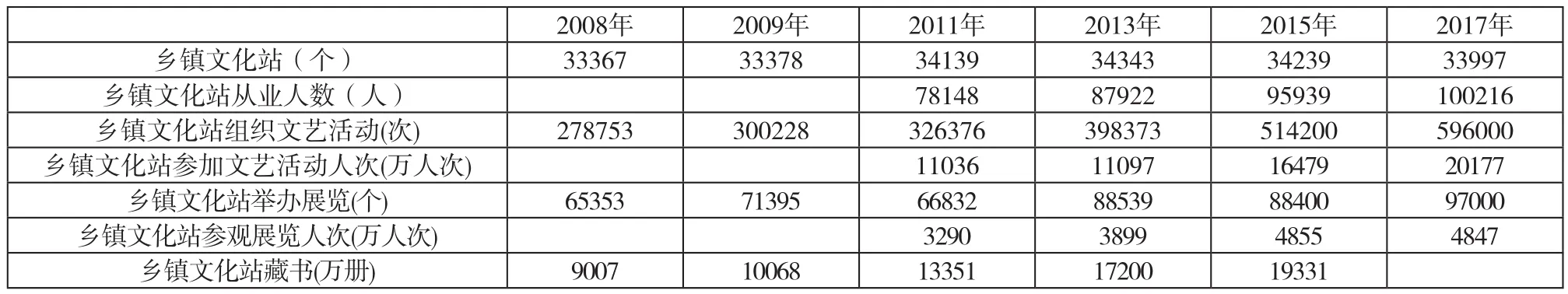

改革開放以后,“三農”問題愈發被國家以及民眾所重視,關于基層公共文化設施的內容在國家政策的支持下取得了較大的成效。目前,我國農村已基本實現了“縣有圖書館、文化館,鄉鎮有綜合文化站”,面向農村的公共文化設施網絡基本建成。國家統計局官數據顯示,2008年到2017年九年間鄉鎮文化站一直維持一個相對穩定的狀態,但是九年間,鄉鎮文化站的就業人員不斷增加,組織文藝活動場次不斷增加,舉辦展覽場次不斷增加,藏書數量也是大幅增加。基層農民主動參與文化站活動的數量也是不斷攀升,農村文化建設越來越受到民眾自身的重視。(表2-1)

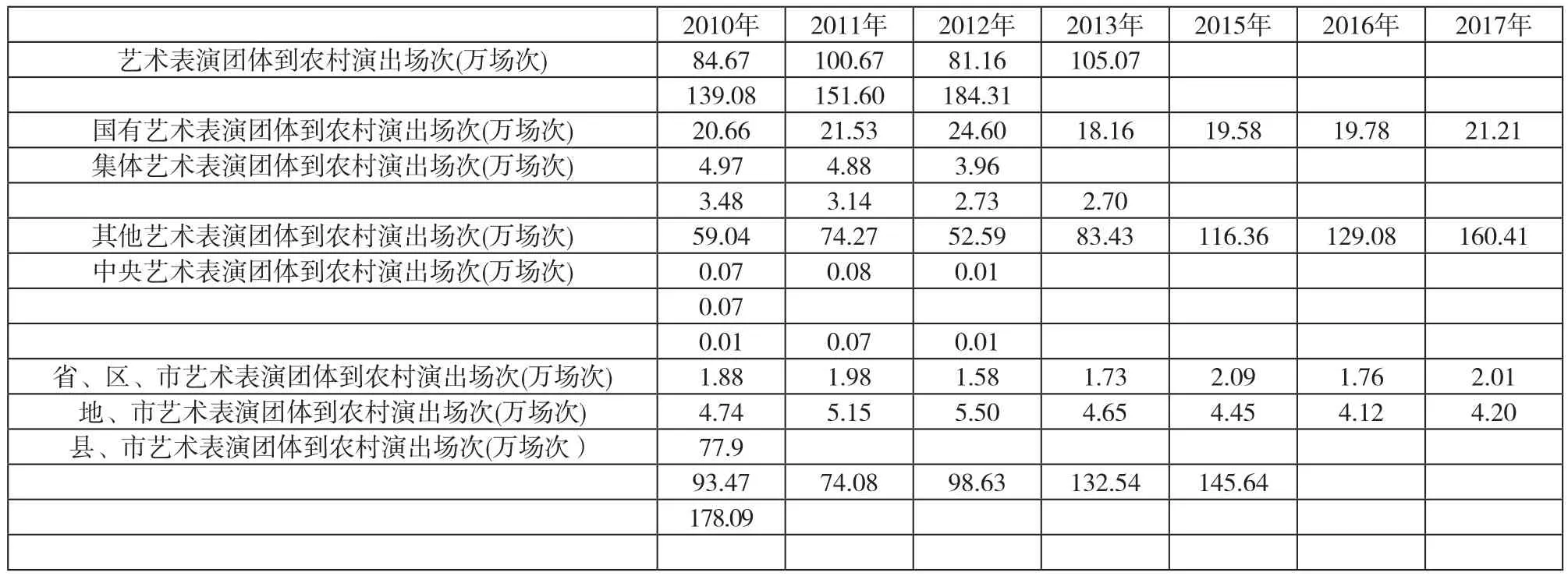

最近兩次的全國農業普查結果顯示:全國已有96.8%的鄉鎮建有圖書館、文化站。全國有公園及休閑健身的鄉鎮占全部鄉鎮的16.6%,比十年前提高了11.7%。全國范圍內已經有59.2%的村莊建設有公園以及體育休閑場所,全國范圍內已經有41.3%的村莊建立了農民業余文化組織,相比2006年分別上漲了48.5%和26.2%,發展迅速。(表2)

表1 2008年—2017年鄉鎮文化站情況

表2 全國鄉鎮、村文化設施(單位%)

改革開放以來,農村基礎設施明顯改善較20世紀初期有了明顯的改觀。根據數字可以看出,截止2017年,全國范圍內99.7%的村莊實現通電,比2007年上漲了1%;,全國范圍內99.5%的村莊實現通電話,比2007年上漲了1.9%;全國范圍內82.8%的村莊實現有線電視的覆蓋,比2007年上漲了25.4%;全國范圍內90%左右的村莊實現了互聯網的聯通,超過25%的村莊已經有了電子商務的配送站點。根據國家統計局信息顯示,農村廣播電視已經實現20戶以上村莊的全覆蓋。(表3)

表3 2007年-2017年農村廣播電視情況

數據來源:中國統計局

以上各方面的表格以及統計數字可以直觀清晰的表現出農村公共設施尤其是文化基礎設施方面的巨大發展,硬件設施的齊備使得農民可以主動的接觸文化生活,促進農村文化建設的進步。

1.2 農村文化產品和文化供給不斷豐富

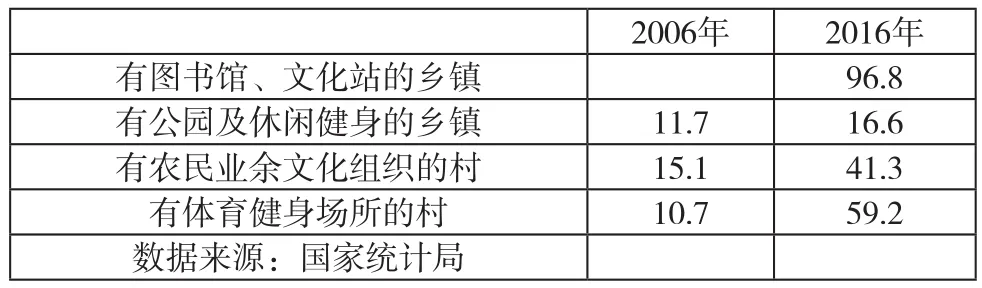

農村文化產品和文化供給不斷豐富。近年來由于城鄉之間各方面差距愈發明顯,政府在加快城鄉一體化進程的過程中,統籌城鄉之間政治、經濟、文化、社會以及生態的全方面發展,在文化方面,農村公共基礎文化設施開始愈發完善,城市開始在文化層面反哺農村。根據地域特色,各地市著力將文化惠民工程打造成地方特色,在全國范圍內逐漸形成了以浙江衢州流動文化服務、內蒙古“數字文化進蒙古包”、安徽文化樂園以及甘肅文化大舞臺等為代表的一批創新經驗。各地通過看得見摸得著的大眾娛樂方式將文化融入農民的日常生活,各類方式不僅為農民群眾所喜聞樂見,而且還推動了農村精神文明建設和農民的精神境界提升。根據《2017年文化發展統計公報》顯示,截至2017年末,全國文化系統所屬及管理的文化單位共有32.64萬個,比上年末增加1.58萬個;從業人員248.30萬人,增加13.50萬人。藝術表演團體15752個,比上年末增加3451個;全年演出293.77萬場,比上年增長27.4%,其中赴農村演出184.31萬場,增長21.7%;國內觀眾12.49億人次,增長5.7%,其中農村觀眾8.30億人次,增長33.8%。根據國家統計局的數字顯示,近年來,藝術表演團體到農村演出場次逐年增加,而且在各類藝術表演團體中,其他表演藝術團體占據主要位置,也可以從側面反映出農村文化市場的廣闊以及農民進行文化活動的主動性。

1.3 農村特色傳統文化資源備受重視

國家重視地方文化,挖掘利用農村特色傳統文化資源。目前,中國傳統村落名錄已經收入了4153個具有重要文化保護價值的村落,全方位、多功能的一體化美麗村鎮也在有條不紊的進行中。文化與旅游部加強“中國民間文化藝術之鄉”品牌建設與管理,2019年2月公布了2018—2020年度的175個縣(縣級市、區)、鄉鎮(街道)為“中國民間文化藝術之鄉”,同時還廣泛開展以繁榮民間文化藝術為主題的傳播交流、普及推廣活動,引導農村基層以傳承傳統文化為抓手,加強基層公共文化服務體系建設。引導各地積極探索弘揚傳統文化與鄉村公共文化建設協同發展的新路徑,比如浙江開展鄉土文化保護工程和鄉土故事征集等活動,山東實施鄉村儒學推進計劃,山西實行鄉村文化記憶工程,推動優秀傳統文化融入現代鄉村建設,都取得了良好效果。此類重視活動,為發揚中華優秀傳統文化以及推動民間文化藝術繁榮發展都有巨大的作用。

1.4 農村教育水平日益提高

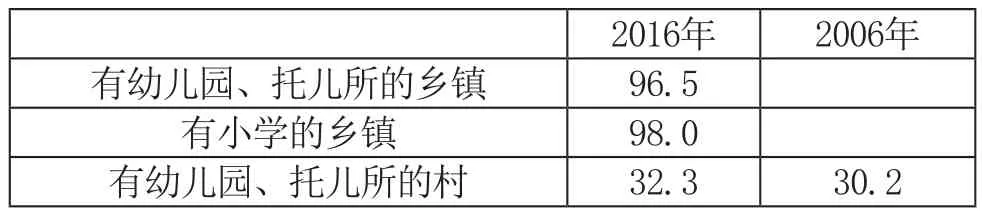

農民是社會主義新農村建設的主體,即是農村政治、經濟、文化、社會以及生態建設的主體。一支高素質的農民隊伍對于農村范圍內“五位一體”建設起到關鍵作用,而發展農村教育,提高農村教育水平是提升農民素質的重要途徑。根據最近兩次的全國農業普查結果顯示:2016年末,全國有幼兒園、托兒所的鄉鎮占全部鄉鎮的比重是96.5%,全國有小學的鄉鎮占全部鄉鎮的98%,全國范圍內已經有32.3%的村莊有幼兒園、托兒所,比2006年提高2.2%(表2-5)。基本實現了鄉鎮范圍內,適齡教育兒童上學的便利。農村基層黨組織也愈發認識到農村教育的極端重要性,國家開始突破原有的選人用人機制向農村輸入大批的高素質領導隊伍帶領農民進步。各地還積極發揮地方特色,開展相關技能培訓和講座,提升農民的科學技術水平。各方面多管齊下,為農村教育開辟出良善的發展環境,為農民的素質提升提供了一個有力的發展平臺,為新農村建設注入了一股強有力的新型隊伍。

表4 各類藝術表演團體赴農村演出情況

表5 全國鄉鎮、村教育設施(單位%)

2 改革開放以來農村文化建設面臨的挑戰

農村改革開放以來成果豐碩,但依舊面臨許多挑戰。2017年,我國進口糧食超過1.3億噸,但農業生產還沒有辦法滿足內部需求。1978年城鄉居民收入比為2.57:1,而2019年城鄉收入比是2.7:1。四十年改革開放建設,城鄉居民收入差距呈現出明顯的擴大趨勢。城鎮化建設是國家實現現代化目標的必由之路和強大動力。農村要想實現發展必須完成的重大任務就是要使農業農村和城鎮化協調發展。

2.1 農村文化建設的物質載體不足

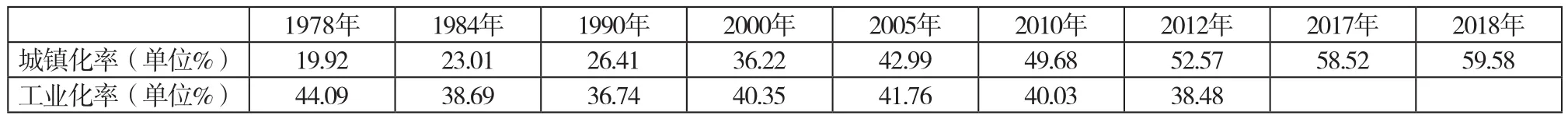

在城鎮化發展的過程中,現代化的建設對于土地的需求十分龐大,城市土地無法滿足工業擴張時,農村土地在空間上被侵占也就順其自然,許多村落開始消失也就不難理解,而此帶來的后果就是農村文化建設失去了原有的物質載體。1978年,全國大陸總人口96259萬人,鄉村常住人口79014萬人,城鎮化率17.92%;2018年,全國大陸總人口139538萬人,城鎮常住人口83137萬人,城鎮化率為59.58%(表6)。

鋼筋水泥的工業用地在一定程度上帶來了經濟收入,促進社會進程的加快,但是中國傳統文化賴以生存的農村卻失去了土地的依托。文化的發展需要有一定的物質載體,在原有文化的基礎上取其精華,棄其糟粕,吸收外來文化,不斷使之本土化。中國文化的發展尤其是農村文化發展則需要在中華優秀傳統文化的基礎上,對外來文化進行揚棄,是一種鐫刻了歷史印記的鄉土文化。農村的發展勢必會帶來鄉土文化的變化,而變化的代價是伴隨田地的荒蕪、傳統的失落、古老建筑的消失、人際關系的疏離為代價的,這必須引起重視。

表6 1978—2018年城鎮化率和工業化率

2.2 農村文化建設的傳承主體減少

另外,城鎮化的過程,除了在空間上擠占了農村大量的土地用度,農村在文化建設面臨的最大困擾則是“人”的問題,也就是城鎮化過程中帶來的“空心化”現象,十八大報告中首次提出的“新型城鎮化”的概念,以往的城鎮化過于注重城鎮數量與規模等硬件上的擴充,而忽視了人在精神層面的發展,新型城鎮化從馬克思主義的根本命題出發,關注人的全面發展,更加注重城鎮化過程中的人文氣息。根據國家統計局《2018年國民經濟和社會發展統計公報》的數據顯示,截止2018年末全國就業人員77586萬人,其中城鎮就業人員43419萬人。全年城鎮新增就業1361萬人,比上年增加10萬人。全國農民工總量28836萬人,比上年增長0.6%。其中,外出農民工17266萬人,增長0.5%;本地農民工11570萬人,增長0.9%(表7)。

根據國家統計局2013至2018年的農民工數據制成了表2-8,可以明顯的看到農民工數量依然是一個上升的走勢,越來越多的農民工離開原生地而選擇進城打工來補貼家用。大多數背井離鄉的農民工早已失去了對于農村文化的保護和傳承感,而且大部分農民工都是當地農村的青壯勞力,青壯年紛紛背井離鄉的后果,就是使得廣袤的農村失去了最亟需的勞動力,成為了“386180”部隊的聚集地,青壯年作為農村文化保護和承繼的最重要人群,他們的缺失實際上是農村文化建設主體減少的關鍵。青壯年勞力的離開,其中還涉及新一代的成長,甚至出現了許多新生代農民工,他們則處于城市和農村中間的尷尬空間里,無法真正融入城市文化但又不愿回到鄉村,甚至還會出現對于農村生活的悖逆和排斥。從另一方面而言,正是由于背井離鄉的農民愈發眾多,這也導致鄉村教育難以為繼,教育資源也面臨分配難的境遇,農村中剩下的學齡兒童也面臨上學難的問題,而如何解決農村主體對于農村文化的內生性認同感,是一個長期性的難題。

表7 農民工數量及增速

3 農村文化建設的出路

中國特色社會主義文化,根植于中華優秀傳統文化。而源遠流長的中華優秀傳統文化源于中國農村。由于農民內在的自給自足的小農性使得農村文化建設也面臨諸如封閉保守以及不思變通的難題。再加上城鎮化進程的加快,新型城城鎮化發展過程中雖然一定程度上中和了城鄉之間的矛盾與對立,但是機器化的工業文明所攜帶的工業文化依然給土生土長的農村文化產生了威脅與緊迫,農村文化建設所需要的物質主體和承載主體,都面臨不同范圍的壓力。鄉村振興,不是脫離城鎮化,搞農村獨立,而是從實際出發,建設“人的新農村”和“新型城鎮化”。

3.1 促進農民全面發展,重視“文化的人”的解放

正確認識人的本質是理解關于人的問題,也是理解關于農民問題的基礎,馬克思恩格斯很早就將人的本質歸結于“一切社會關系的總和”。習近平就任浙江期間,在堅持馬克思主義關于人的全面發展理論的基礎之上,曾在《之江新語》中提到“人,本質上就是文化的人,而不是‘物化’的人;是能動的人、全面的人,而不是僵化的、‘單向度’的人”。習近平將“文化的人”看做人的本質,對農民的徹底解放,實際上是對于精神意義上“文化的人”的解放。

習近平同志十分重視中華優秀傳統文化對人的內化作用,主張我們的人民要有自己的文化,而不能成為別國的附屬。習近平同志認為:“一個民族、一個人能不能把握自己,很大程度上取決于道德價值。如果我們的人民不能堅持在我國大地上形成和發展起來的道德價值,而不加區分、盲目地成為西方道德價值的應聲蟲,那就真正要提出我們的國家和民族會不會失去自己的精神獨立性的問題了。如果沒有自己的精神獨立性,那政治、思想、文化、制度等方面的獨立性就會被釜底抽薪”。農民作為農村發展的主體,是社會的文化的人,是具有社會性和精神性的,農民的精神境界要得到提升、農民的精神文化需求要得到滿足,就務必要堅持“以文化農民”,“以文育農民”,在農村進行文化建設的目的就是要將文化和精神層面的內容內化為農民的精神品質。改革開放以來,農村的物質文明充分發展,經濟增長取得可喜的成績,同時精神文明也得到了充實的發展進步。不管是物質進步還是精神進步,都是農民徹底解放的見證。其成績的獲得是中華民族優秀傳統文化獨特精神力量的彰顯,用中華優秀文化去教育農民實際上也是對農民作為“文化的人”的解放,是農民徹底解放的思想基礎。

3.2 城鄉互促,為農村文化建設保存合理空間

農村文化建設與城市相比,先天發育不足,軟件和硬件都存在一定缺陷,農村地區一直是公共文化服務體系建設相對落后的地區,再加上工業時代與后工業時代文化生產、傳播方式的沖擊,部分農村地區可能面臨嚴重的文化危機,亟需城市文化進行反哺。農村文化建設主要是就是從精神層面去提升農民的科學文化素質和道德文化修養。在對于農村文化建設方面,社會主義核心價值觀是其重要的遵循方向,從思想理論上和戰略措施上為農村文化建設指明了正確方向,而城市作為文化建設的先行陣地,對于用先進文化促進農村文化發展具有示范作用。

農村文化建設的發展,讓更多的城市資源涌向農村,推動城市的人力、物力、財力向農村的回流,在一定程度上可以解決農村社會發展中面臨的資本短缺以及資源的不合理配置等方面的困境與難題。在城市打拼的農民工回流緩解了城市人口短時間的巨大壓力,使得農業經濟和鄉村產業展現蓬勃生機。農村文化建設中也十分注重農村文化產業的發展,這也使得返鄉的農民工有了更加穩定的工作,加上對原有文化的認同感,也對農村文化建設注入活力,促使農村文化產業生產的組織化、規模化。另外,農村文化產業的發展所培育處的新型人才也促使農民市民化,這也促進城鄉融合發展,城鄉發展開始朝著新型一體化的方向邁進。

新型城鎮化建設需要農村文化的涵養,對農村文化進行批判性的繼承與發揚為城市發展注入歷史感。同時,新型城鎮化發展還需要主動應對外來文化的傳播,將原有的文化與時俱進,促進農村文化推陳出新,激發內生活力與創造力,同時為新型城鎮化注入優秀的文化基因。

3.3 注重農村文化傳承,打造鄉村精英

在傳統社會,鄉村社會以一種“皇權不下縣”的狀態呈現,皇權與普通民眾之間是保持一種相對疏遠的關系。而因此,在中國歷朝歷代的鄉村就自發的形成了一種士紳群體的組織,他們是村落中地方精英,在地方擁有一定的名氣和地位,在一定程度上充當起上級政府與下層鄉民相互溝通的橋梁。他們既是鄉民熟知的同鄉,又是視野開闊、深諳處事之道的精英分子,在村莊內對村莊事務的組織協調能力,在村外擁有一定的社會資源,發揮著協調上級權威與下層鄉民的作用。在傳統社會,鄉土的習俗是讓積德行善有貢獻的人被后代永遠銘記,使禮義廉恥之類的價值觀成為激發族眾的精神支柱。而鄉村精英在村落社會中發揮著積極的能動作用,為國家權力的上通下達、村落百姓的訴求表達做出良好的溝通,并為地方社會文化事業的發展做出一定的貢獻。現代社會,傳統村落發生了巨大的變化,但人作為農村文化的傳承者這一要素始終未發生變化,因此,在農村文化的繼承與發展中,依然要考慮人的作用,打造鄉精英,使其在農村文化的傳承中發揮著工匠精神般的作用。