東方紅一號衛星飛天記

余建斌

1970年4月24日,在酒泉衛星發射中心,隨著中國第一枚運載火箭長征一號發出轟鳴,東方紅一號衛星飛向廣袤無垠的太空。中國從此成為世界上第五個自行研制和發射人造衛星的國家,中國自此叩開了通往浩瀚宇宙的大門,開啟了中國航天的新紀元。

東方紅一號衛星在軌運行已經50年,在天氣晴朗的日子,許多天文愛好者還能拍攝到東方紅一號衛星經過中國上空的照片,這些照片所承載的,是一段刻骨銘心而又歷久彌新的故事。

集中科研力量 登上航天舞臺

1958年5月,在黨的八大二次會議上,毛澤東主席發出了“我們也要搞人造衛星”的號召。

“這個號召宣告了中華民族有信心、有勇氣登上空間活動的舞臺。”時任東方紅一號衛星總體設計組副組長潘厚任回憶道。

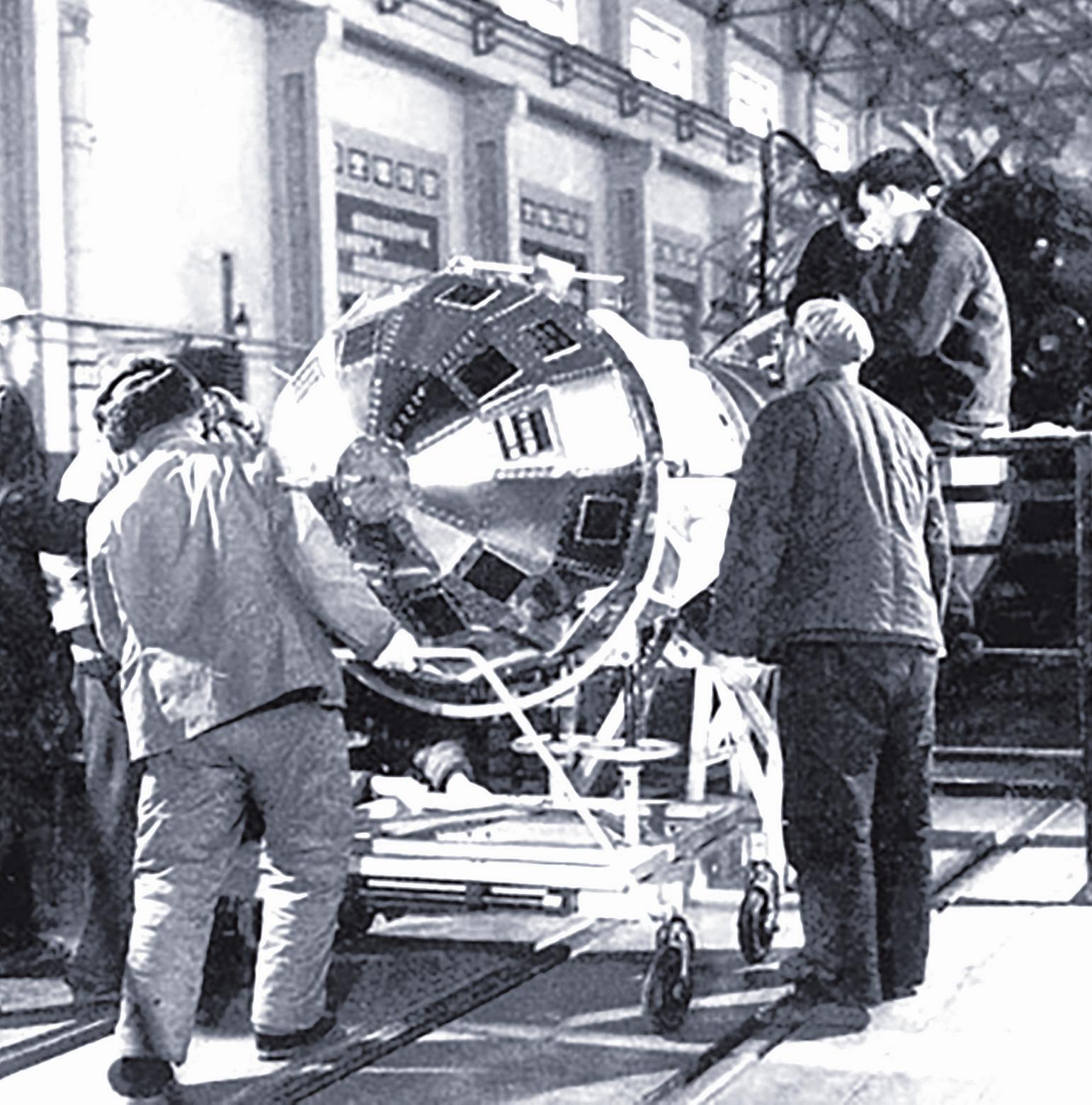

1967年,我國將第一顆衛星命名為東方紅一號,將第一枚運載火箭定名為長征一號。東方紅一號衛星屬于科學探測性質的試驗衛星,外形為近似球體的72面體,直徑為1米,重150千克,計劃在1970年左右發射。東方紅一號衛星的任務,是為中國今后發展對地觀測、通信廣播、氣象預報等各類應用衛星奠定技術和實踐的基礎。

1968年2月20日,中國空間技術研究院正式宣告成立,錢學森兼任院長,東方紅一號衛星便由中國空間技術研究院負責研制。

發射東方紅一號衛星是一項龐大而復雜的系統工程,涉及研制、生產、發射、測控在內的眾多領域。“現在看簡單,但那個年代的工業水平、科技水平都有差距。”受命領銜研制東方紅一號衛星的孫家棟這樣形容。

隨著設計方案的不斷修改,東方紅一號衛星的重量從起初的150千克增加到173千克,遠超世界前4顆衛星的總和。要把這么重的衛星送入太空,難度可想而知。時任東方紅一號衛星技術負責人之一的戚發軔說,東方紅一號衛星還必須達到國家提出的4項技術要求,即“上得去、抓得住、聽得著、看得見”。

為了完成這項艱巨的任務,科研人員開始了追逐夢想的艱難探索。

克服重重困難 完成四大目標

“上得去、抓得住、聽得著、看得見”,寥寥12字概括了東方紅一號衛星的總體技術方案和目標,也概括了技術的難度。

首先考慮的是能否“上得去”。按照計劃,東方紅一號衛星要在近地點400多千米、遠地點2300多千米的橢圓軌道上運行。想把東方紅一號衛星準確送入軌道,負責搭載東方紅一號衛星的運載火箭必須擁有強大的推進能力。

科研人員提出了一個“兩結合”方案:用中遠程導彈作為第一級和第二級,利用探空火箭技術研制第三級。通過這三級的連續傳遞,將東方紅一號衛星送入預定軌道。在時任火箭技術負責人任新民的帶領下,運載火箭正式進入研制階段,最終實現了導彈技術和探空火箭技術的完美結合,解決了“上得去”的難題,也讓“運載火箭的能力有多大,航天的舞臺就有多大”這句話廣為流傳。

想在地面上“抓得住”,就要時刻掌握東方紅一號衛星在太空中的位置,這需要計算出東方紅一號衛星與地面的距離。對比幾種方案后,科研人員決定利用多普勒原理,根據無線電波頻率的變化測出速度,進而測出距離。而這個解決方案卻需要一個特殊的方程式,這對當時的中國科研人員來說是一道難題。

對此,東方紅一號衛星科研人員轉變設計思路,重建東方紅一號衛星測軌方程式,破解了東方紅一號衛星測軌方程式的謎題,最終可以隨時監測到東方紅一號衛星在太空中的位置。

接下來,科研人員將目光集中在了“聽得著”。要讓東方紅一號衛星在太空奏響《東方紅》樂曲,這在當時具有很高難度。科研人員以高穩定度的6個音源振蕩器代替“音鍵”,用程控線路產生的節拍來控制發音,經過上百次試驗,終于確保東方紅一號衛星奏出了《東方紅》。

東方紅一號衛星總體組成員胡其正提及,要讓普通收音機接收到東方紅一號衛星播放的樂曲,科研人員提出了“接力”的辦法。“我們在地面上直接聽不到東方紅一號衛星播放的樂曲,需要通過東方紅一號衛星的天線發送、地面站的接收,再由電臺轉播。”戚發軔回憶。

最后一道難關就是“看得見”。要想用肉眼就能看到太空中運行的東方紅一號衛星,其亮度必須要從七等星上升到四等星。不僅如此,由于東方紅一號衛星的直徑僅有1米,也讓“看得見”更加困難。最終,科研人員從折疊傘收縮打開的特點中找到靈感,決定在運載火箭的第三級上安裝一個由高反光亮度的材料制成的、可以在太空中撐開的“觀測體”。由于這個“觀測體”體積巨大,反光亮度極高,人們就可以直接觀察到。

解決世界難題 創造嶄新紀錄

還有一個繞不開的問題,那就是東方紅一號衛星必須經受住太空極端溫度變化的考驗。

在太空中,東方紅一號衛星向陽一面溫度可高達100多攝氏度,背陽一面的溫度則能降到零下100多攝氏度,如何讓東方紅一號衛星在太空中保持正常“體溫”,是世界公認的難題。

科研人員研制出一套完整的溫控系統,來平衡東方紅一號衛星內部的溫度,但系統正常運轉需要耗費大量的電力,而東方紅一號衛星攜帶的電量很有限。最后,科研人員想出了一個溫控系統零耗電方案:利用其他儀器在工作時產生的熱量,幫助東方紅一號衛星控制溫度,巧妙解決了耗電大的難題。

克服種種困難,東方紅一號衛星和長征一號運載火箭的研制順利完成。

經過4天4夜的旅程,1970年2月,東方紅一號衛星和長征一號運載火箭被運往酒泉衛星發射中心。

1970年4月24日,發射進入負8小時倒計時,“測控信號不穩定”這個突如其來的消息,又讓現場的科研人員緊張起來。

干擾信號究竟來自哪里?科研人員將問題源頭鎖定在東方紅一號衛星與長征一號運載火箭的連接處。為了達到溫控的要求,東方紅一號衛星與長征一號運載火箭的連接處,有一個鍍鋁的薄膜包著儀器,由于沒有固定好而產生了晃動,導致測控信號不穩定。經過重新固定,問題得以解決,發射時刻終于到來。

準確進入預定軌道的東方紅一號衛星,經過24天的在軌運行測試,不僅順利通過了太空極端環境的考驗,也圓滿實現了“上得去、抓得住、聽得著、看得見”的要求。由于東方紅一號衛星重量超過了此前4個國家首顆衛星重量的總和,也創造了人類航天史上的新紀錄。

“通過堅持自力更生、艱苦奮斗,我們攻克了一個個不可能,終于將東方紅一號衛星成功送上太空。”戚發軔說。

東方紅一號衛星的成功發射,是20世紀震撼世界的重大事件,也宣告一個東方航天大國的崛起。東方紅一號衛星也與原子彈、氫彈一起,被譽為“兩彈一星”,成為中華民族科技強國戰略的重要標志,載入了中華民族偉大復興的史冊。