兒童體檢門診中嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的現狀及危險因素分析

孟海霞

北京市懷柔區婦幼保健院保健部,北京 101400

營養性缺鐵性貧血疾病于小兒中較多發,屬于一種常見貧血類型,營養性缺鐵性貧血患兒的主要臨床表現為小細胞低色素下降,該疾病具有較顯著的年齡分布特征,6個月~2歲的嬰幼兒群體中發病率較高[1-2]。早期營養性缺鐵性貧血患兒臨床表現明顯,且隨著患兒病情的發展其貧血程度會加重,臨床表現為食欲缺乏、口角炎、肢體怠倦、臉色蒼白等諸多癥狀[3]。嬰幼兒機體中鐵元素含量下降,其血紅蛋白、血紅素分泌量隨之減少,進而可降低機體單胺氧化酶活性以及核糖核苷酸還原酶活性,嚴重影響到患兒消化系統、免疫系統、神經系統等功能[4-5]。基于此,本研究旨在探討本院兒童體檢門診中嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的現狀及危險因素。

1 資料與方法

1.1 一般資料

經醫院醫學倫理研究委員會審批,選取2018年1月~2019年10月本院兒童體檢門診接收的嬰幼兒200例為觀察對象,其中,女86例,男114例;年齡6個月~2歲,平均(1.24±0.13)歲;其中6~12個月嬰幼兒118例,>1~2歲嬰幼兒82例;混合喂養100例,母乳喂養100例。納入標準:①年齡≤5歲;②嬰幼兒家屬均簽署《知情同意書》。排除標準:①臨床資料缺失者;②伴有先天性疾病者;③凝血功能障礙者;④非本市長期居住嬰幼兒。

1.2 方法

采集兩組嬰幼兒無名指末梢血,選用貝克曼庫爾特Vi-CELL XR 全自動血細胞計數儀器對血液標本進行常規檢測,檢測項目包括血紅蛋白(Hb)、平均紅細胞血紅蛋白濃度(MCHC)、平均紅細胞體積(MCV)三項指標,其中應用比色法對Hb 進行測定,試劑盒由上海如吉生物科技發展有限公司提供,生產批號:0220190813;MCV 用離心機分離的血清檢測;MCHC用離心完成后剩下的紅細胞中Hb 比例進行檢測,并根據嬰幼兒貧血標準對血常規檢查結果進行判定。

1.3 觀察指標及評價標準

比較不同喂養方式、不同年齡段、不同性別嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生情況,并對嬰幼兒營養性缺鐵性貧血發生的危險因素進行分析。營養性缺鐵性貧血診斷標準:Hb<110 g/L,MCV<80 fl,MCHC<31%[6]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗,多因分分析采用Logistic檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

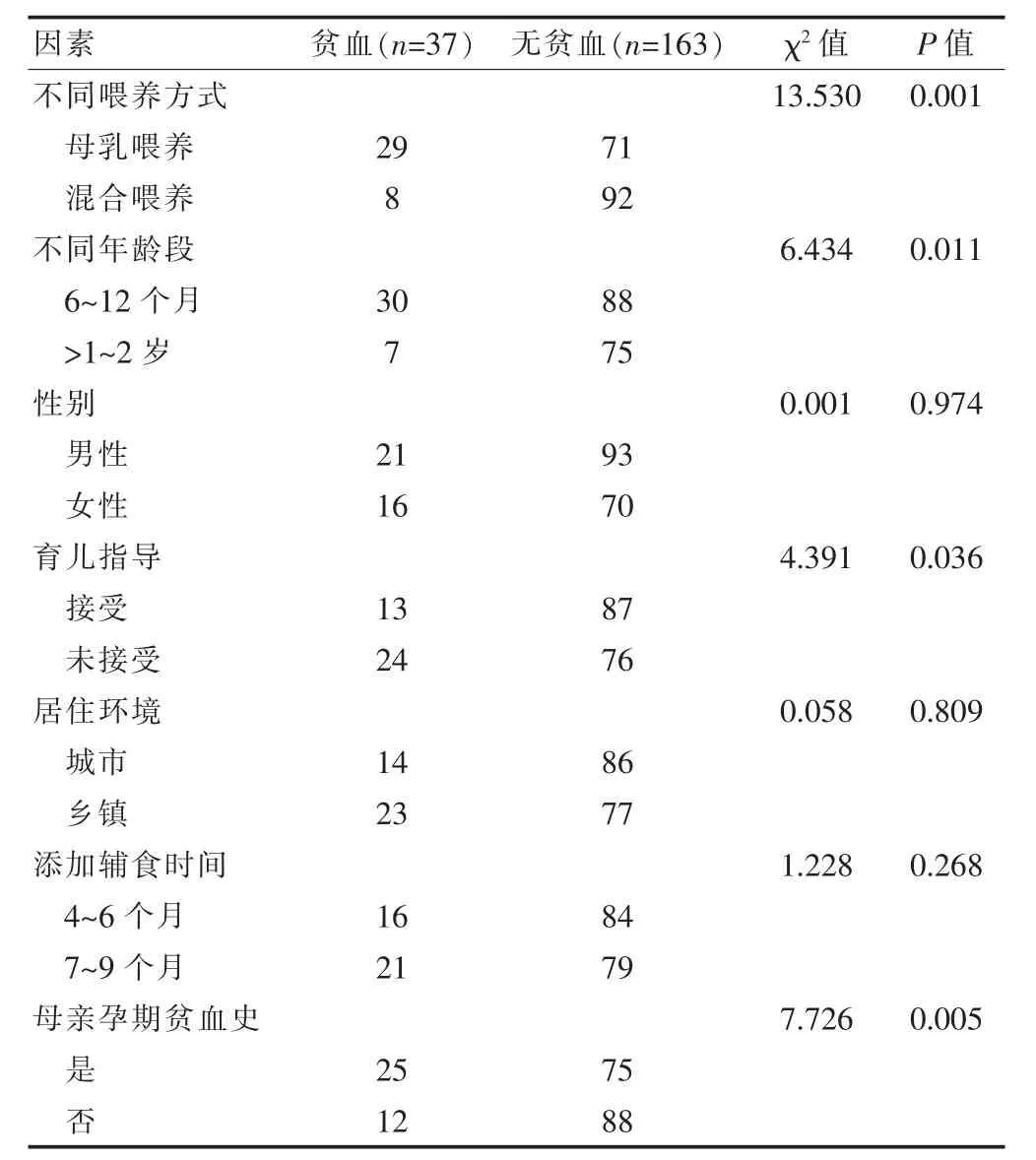

2.1 發生營養性缺鐵性貧血的單因素分析

母乳喂養的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率高于混合喂養的嬰幼兒,差異有統計學意義(P<0.05);6~12個月的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率高于>1~2歲的嬰幼兒,差異有統計學意義(P<0.05);不同性別的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);未接受育兒指導的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率高于接受育兒指導的嬰幼兒,差異有統計學意義(P<0.05);城市與鄉鎮的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);4~6個月添加輔食與7~9個月添加輔食的嬰幼兒其營養性缺鐵性貧血的發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);母親孕期存在貧血的嬰幼兒其營養性缺鐵性貧血發生率高于母親孕期不存在貧血的嬰幼兒,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

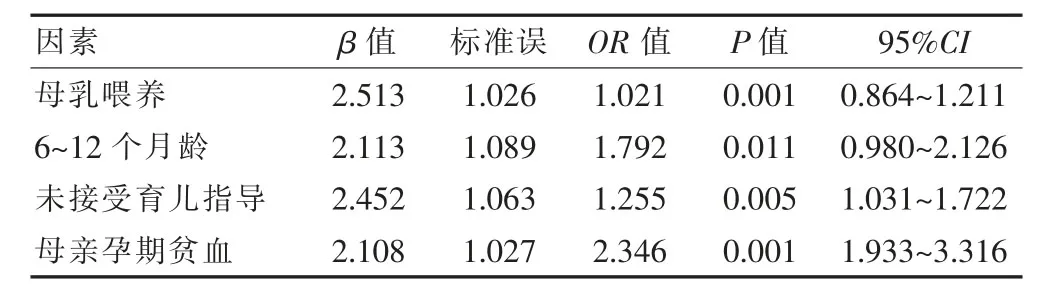

2.2 發生營養性缺鐵性貧血的多因素Logistic回歸分析

多因素Logistic回歸分析結果顯示,母乳喂養、6~12個月齡、未接受育兒指導、母親孕期貧血是嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的高危因素(P<0.05)(表2)。

3 討論

營養性缺鐵性貧血可嚴重影響嬰幼兒的身體健康,對其免疫力、生長發育等均存在負面影響,同時可提高諸多疾病的發生風險[7-9]。近年來,嬰幼兒營養性缺鐵性貧血發生率呈不斷上升的趨勢,對嬰幼兒的身體健康十分不利,因此兒童保健工作中如何預防嬰幼兒營養性缺鐵性貧血疾病十分重要[10-12]。營養性缺鐵性貧血發病機制是諸多因素導致的機體內鐵元素攝入不足或流失而誘發的疾病,于嬰幼兒群體中較多見,且會嚴重影響嬰幼兒的體格生長,同時對嬰幼兒認知、神經、心理、運動發育均可造成不可逆的損傷。經相關研究調查顯示,喂養方式與嬰幼兒患營養性缺鐵性貧血有一定關系[13-15]。

表1 發生營養性缺鐵性貧血的單因素分析(n)

表2 發生營養性缺鐵性貧血的多因素Logistic回歸分析

母乳是嬰幼兒的天然、理想的食物。一般情況下,健康母親的乳汁能滿足4個月內嬰兒的營養需求,對于月齡超過4個月的嬰兒,其乳汁中的鐵已無法滿足生長發育需求,這是由于母體分娩4~6個月后,乳汁中鐵含量減少50%左右[16-18]。因此應在嬰兒4個月左右時輔助喂養富含鐵元素食物,以免發生營養性缺鐵性貧血。本研究主要對兒童體檢門診中嬰幼兒營養性缺鐵性貧血情況進行檢測,分析研究誘發嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的危險因素,并取得了比較滿意的結果。

本研究結果得出,母乳喂養的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血發的生率高于混合喂養的嬰幼兒,差異有統計學意義(P<0.05);6~12個月的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率高于>1~2歲的嬰幼兒,差異有統計學意義(P<0.05);不同性別的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);未接受育兒指導的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率高于接受育兒指導的嬰幼兒,差異有統計學意義(P<0.05);城市與鄉鎮的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);4~6個月添加輔食與7~9個月添加輔食的嬰幼兒其營養性缺鐵性貧血的發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);母親孕期存在貧血的嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生率高于母親孕期不存在貧血的嬰幼兒,差異有統計學意義(P<0.05)。多因素回歸分析結果顯示,母乳喂養(β=2.513,OR=1.021,95%CI=0.864~1.211)、6~12個月齡(β=2.113,OR=1.792,95%CI=0.980~2.126)、未接受育兒指導(β=2.452,OR=1.255,95%CI=1.031~1.722)、母親孕期貧血(β=2.108,OR=2.346,95%CI=1.933~3.316)是嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的高危因素(P<0.05)。此結果說明喂養方式、嬰幼兒年齡因素以及未接受育兒指導、母親孕期貧血是造成嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的主要因素。

綜上所述,通過研究發現混合喂養能夠減少嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生,并且隨著年齡的增長嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生概率逐漸降低,同時嬰幼兒家屬接受育兒指導可降低嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生概率,母親孕期貧血可對嬰幼兒營養性缺鐵性貧血產生不利影響,因此孕期需對母體營養狀況進行適當干預,嬰幼兒營養性缺鐵性貧血的發生與性別、居住條件和添加輔食的時間因素無直接關系。