完全胸腔鏡手術治療早期肺癌的臨床效果

張 磊

江西省宜春市人民醫院普外科,江西宜春 336000

肺癌是臨床高發的呼吸系統疾病,以非小細胞肺癌為臨床常見類型。近年來,受氣候惡化、環境條件等影響,該病發生率、死亡率逐年升高,成為當前威脅我國居民生命安全的重要疾病。結合近50年來許多國家的報道發現,各國肺癌發生率、死亡率均呈升高趨勢,受長期吸煙、飲酒等影響,男性肺癌發生率占惡性腫瘤首位,隨著人們保健意識的增強、影像學技術的發展,肺癌早期確診率明顯升高,手術因預后效果理想成為目前治療早期肺癌的首選方案[1]。傳統開胸手術風險高、并發癥發生率高,術后對患者生活質量有明顯影響,完全胸腔鏡手術較傳統開胸手術切口小、疼痛輕、恢復快、預后效果佳,故獲得臨床醫務工作者認可。本研究選擇我院收治的早期肺癌患者作為研究對象,評價完全胸腔鏡手術治療的價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年1月~2020年1月我院接收100例早期肺癌患者,依據隨機數字表法分為試驗組與對照組,各50例。試驗組中,男30例,女20例;年齡38~78歲,平均(57.31±18.42)歲;手術部位:18例右肺上葉,8例右肺中葉,12例右肺下葉,7例左肺上葉,5例左肺下葉;病理類型:20例腺癌,14例鱗癌,8例腺鱗癌,6例大細胞癌,2例非典型瘤樣增生;分期(TNM):21例Ⅰa期,14例Ⅰb期,8例Ⅱa期,5例Ⅱb期,2例Ⅲa期。對照組中,男31例,女19例;年齡38~78歲,平均(57.42±19.51)歲;手術部位:17例右肺上葉,9例右肺中葉,13例右肺下葉,7例左肺上葉,4例左肺下葉;病理類型:21例腺癌,13例鱗癌,9例腺鱗癌,5例大細胞癌,2例非典型瘤樣增生;分期(TNM):22例Ⅰa期,12例Ⅰb期,7例Ⅱa期,6例Ⅱb期,3例Ⅲa期。兩組的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:簽署知情同意書者;符合手術適應證者;腫瘤局限于單個肺葉者;腫瘤直徑≤5 cm者;早期肺癌者;臨床確診者。排除標準:合并其他重大疾病者;臨床資料丟失者;具有手術禁忌證者;遠處轉移者;術前實施放療、化療者;血液系統疾病者;免疫系統疾病者;中晚期肺癌者;中途退出研究者。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 方法

對照組采用開胸肺葉切除術治療,給予氣管插管后靜脈維持聯合吸入麻醉,自第5肋外側行13 cm 長切口,保留前鋸肌,使用肋骨撐開器將切口充分撐開后進行常規切除,清掃肺門及縱膈淋巴結,常規留置引流管[2]。

試驗組采用完全胸腔鏡手術治療,給予氣管插管后靜脈維持聯合吸入麻醉,經腋中線第7肋間隙行1.5 cm 長切口(觀察孔),置入胸腔鏡;經腋前線第3~4肋間隙行3 cm 切口(操作孔),經腋后線第8~9肋間隙行1.5 cm 切口(副操作孔)實施手術。常規分離胸腔粘連組織,在完全胸腔鏡引導下依次處理血管、支氣管、肺裂,明確淋巴結與周圍神經、血管解剖關系,清掃淋巴結(依據Z0030 試驗標準),右側肺癌清掃左鎖骨下動脈、右上葉支氣管、上腔靜脈、氣管,左側肺癌清掃膈神經、迷走神經、主動脈弓頂部,常規留置引流管[3]。

術后為兩組患者行抗生素治療5~7 d。

1.3 觀察指標及評價標準

1.3.1 療效判定 根據病灶范圍評價療效,具體如下。①顯效:病灶消失;②有效:病灶縮小60%以上;③無效:未到達顯效、有效標準。治療總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%[4]。

1.3.2 并發癥 術后常見并發癥包括肺部感染、肺不張、肺栓塞、心律失常、切口感染等。

1.3.3 疼痛程度 參考視覺模擬量表(VAS)評價術前、術后3 d、術后2周、術后1個月的疼痛程度,分值為0~10分,得分高低與疼痛程度成正比[5]。

1.3.4 手術指標 包括術中出血量、住院時間、引流時間、手術時間等。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料用百分率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

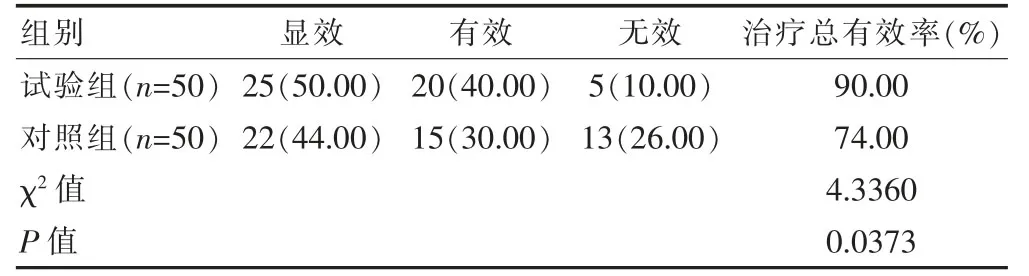

2.1 兩組治療總有效率的比較

試驗組的治療總有效率為90.00%,高于對照組的74.00%,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組治療總有效率的比較[n(%)]

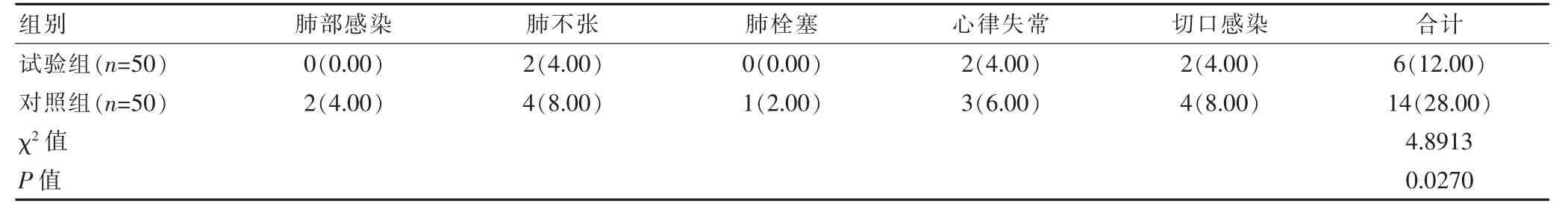

2.2 兩組并發癥總發生率的比較

試驗組的并發癥總發生率為12.00%,低于對照組的28.00%,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

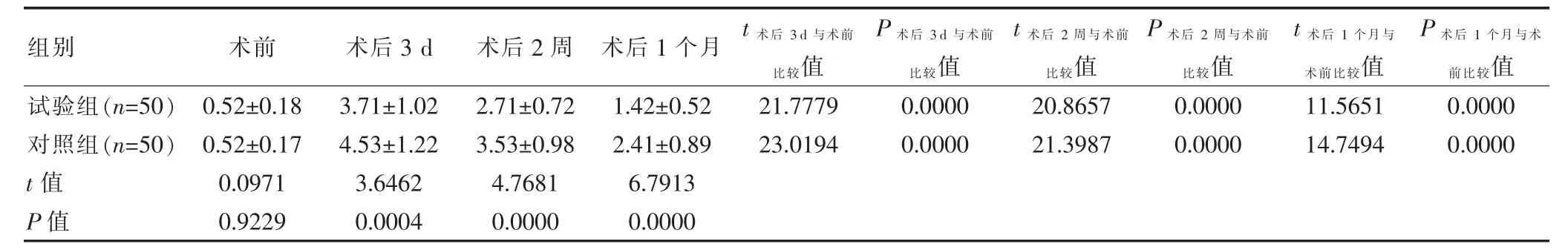

2.3 兩組術前及術后不同時間疼痛程度的比較

兩組術前的VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組術后3 d、2周、1個月的VAS評分均高于本組術前,差異有統計學意義(P<0.05);試驗組術后3 d、2周、1個月的VAS評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表2 兩組并發癥總發生率的比較[n(%)]

表3 兩組術前及術后不同時間疼痛程度的比較(分,±s)

表3 兩組術前及術后不同時間疼痛程度的比較(分,±s)

組別 術前 術后3 d 術后2 周 術后1個月 t 術后3 d 與術前P 術后3 d 與術前t 術后2 周與術前比較值比較值比較值試驗組(n=50)對照組(n=50)t值P值0.52±0.18 0.52±0.17 0.0971 0.9229 3.71±1.02 4.53±1.22 3.6462 0.0004 2.71±0.72 3.53±0.98 4.7681 0.0000 1.42±0.52 2.41±0.89 6.7913 0.0000 21.7779 23.0194 0.0000 0.0000 20.8657 21.3987 P 術后2 周與術前比較值0.0000 0.0000 t 術后1個月與術前比較值11.5651 14.7494 P 術后1個月與術前比較值0.0000 0.0000

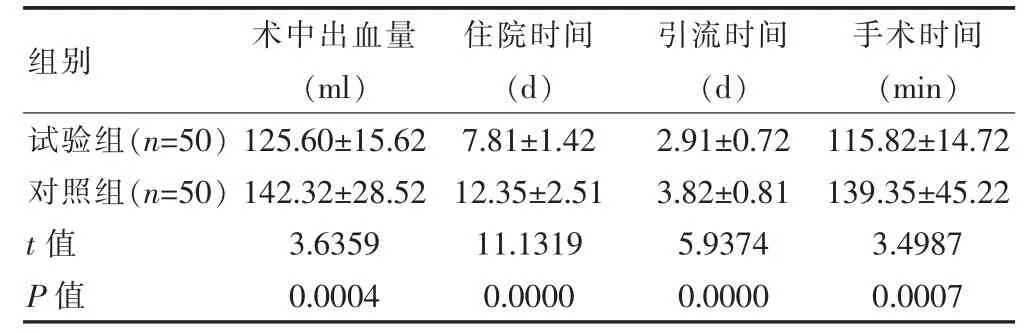

2.4 兩組手術指標的比較

試驗組的術中出血量少于對照組,出院時間、引流時間、手術時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表4)。

表4 兩組手術指標的比較(±s)

表4 兩組手術指標的比較(±s)

組別 術中出血量(ml)住院時間(d)引流時間(d)手術時間(min)試驗組(n=50)對照組(n=50)t值P值125.60±15.62 142.32±28.52 3.6359 0.0004 7.81±1.42 12.35±2.51 11.1319 0.0000 2.91±0.72 3.82±0.81 5.9374 0.0000 115.82±14.72 139.35±45.22 3.4987 0.0007

3 討論

肺癌是當前造成我國居民死亡的首要惡性腫瘤,其中非小細胞肺癌占肺癌80%左右。化療為當前治療該病的主要手段,該方法雖可改善患者生活質量,延長其生存時間,但無法達到根治目的。手術為現階段唯一可治愈肺癌的手段,該方案通過徹底切除肺癌、轉移性淋巴結達到治愈目的[6-7]。傳統開胸肺葉切除術雖可切除腫瘤組織,但術后康復所需時間較長且易繼發切口感染等并發癥,預后效果不理想。隨著醫療技術的發展,完全胸腔鏡手術被廣泛應用于外科疾病治療中,該術式具有創傷小、手術時間短、出血量小等優勢,因此住院時間較開胸肺葉切除術短。本研究中,試驗組的術中出血量少于對照組,住院時間短于對照組,提示了完全胸腔鏡手術的可行性[8-9]。

完全胸腔鏡手術是內鏡技術與電視技術結合形成的微創手術,術中使用微型相機設備、特殊手術器械通過觀察孔觀察胸腔內結構,在胸部疾病診斷、治療中應用價值較高[10-12]。2007年國立綜合癌癥網絡指導(美國)將完全胸腔鏡肺葉切除術列為治療早期肺癌標準手術[13]。近十幾年來,視頻輔助胸腔鏡發展、臨床手術經驗積累促使世界各地醫務人員逐漸接受了完全胸腔鏡肺葉切除術。完全胸腔鏡手術為微創手術,可有效彌補傳統手術疼痛程度高、切口大、術后恢復慢等缺陷,因其手術視野清晰程度高,可有效避免術后外科創傷,降低并發癥發生率。本研究中,試驗組的并發癥總發生率低于對照組(P<0.05),與朱啟航等[14]的并發癥發生率(13.79%)接近,提示了完全胸腔鏡手術的安全性。傳統手術多憑借醫師臨床經驗、專業知識實施,而完全胸腔鏡手術在內鏡及電視引導下實施,可準確定位手術部位,提高腫瘤清除率,并為醫師操作提供指導,提高醫師操作精細程度,有效地彌補了傳統手術的不足。本研究中,試驗組的治療總有效率高于對照組(P<0.05),與王江波[15]的治療總有效率(91.05%)接近。此外,完全胸腔鏡手術切口小,術后引流時間短,可顯著降低患者術后疼痛程度,提示了完全胸腔鏡手術治療早期肺癌的有效性。但完全胸腔鏡手術實施對儀器、設備要求較高,筆者建議醫院定期對完全胸腔鏡手術儀器、設備維護、更新[16]。

綜上所述,早期肺癌治療中應用完全胸腔鏡手術既可縮短手術時間、引流時間及住院時間,又可減少術中出血量,降低并發癥發生率,提高整體療效,值得借鑒。