城市軌道車輛智能門控器關鍵技術研究

唐春

摘要:隨著我國經濟的飛速發展,城市交通建設規模逐漸擴大,城市軌道車輛作為城市交通中的重要組成之一,能夠充分滿足社會群眾的出行需求。近年來,科學技術不斷發展為城市軌道車輛制造奠定了良好基礎,其中智能門控制技術不僅能夠保障乘客人身安全,還能夠提高車輛門系統的穩定性和可靠性,因此本文針對城市軌道車輛智能門控器關鍵技術研究,希望能夠為相關人士提供參考和借鑒。

關鍵詞:城市軌道;軌道車輛;智能技術;門控器

縱觀近些年城市軌道車輛安全事故實際情況來看,由自動門系統引發的列車失控現象時有發生,造成了嚴重的人員傷亡事件,引發了社會群眾的高度重視。由此可見,軌道車輛深入研究智能門控制技術具有迫切性和嚴峻性。近年來,我國科學技術發展迅速,為交通行行業穩定發展奠定了良好基礎,推動城市軌道車輛在設計和制造方面逐漸向智能化和自動化趨勢邁進,智能門應用范圍也越來越廣泛,在一定程度上提高了軌道車輛門系統的安全性和穩定性,為乘客的人身安全提供了安全保障。

一、城市軌道車輛門系統概述

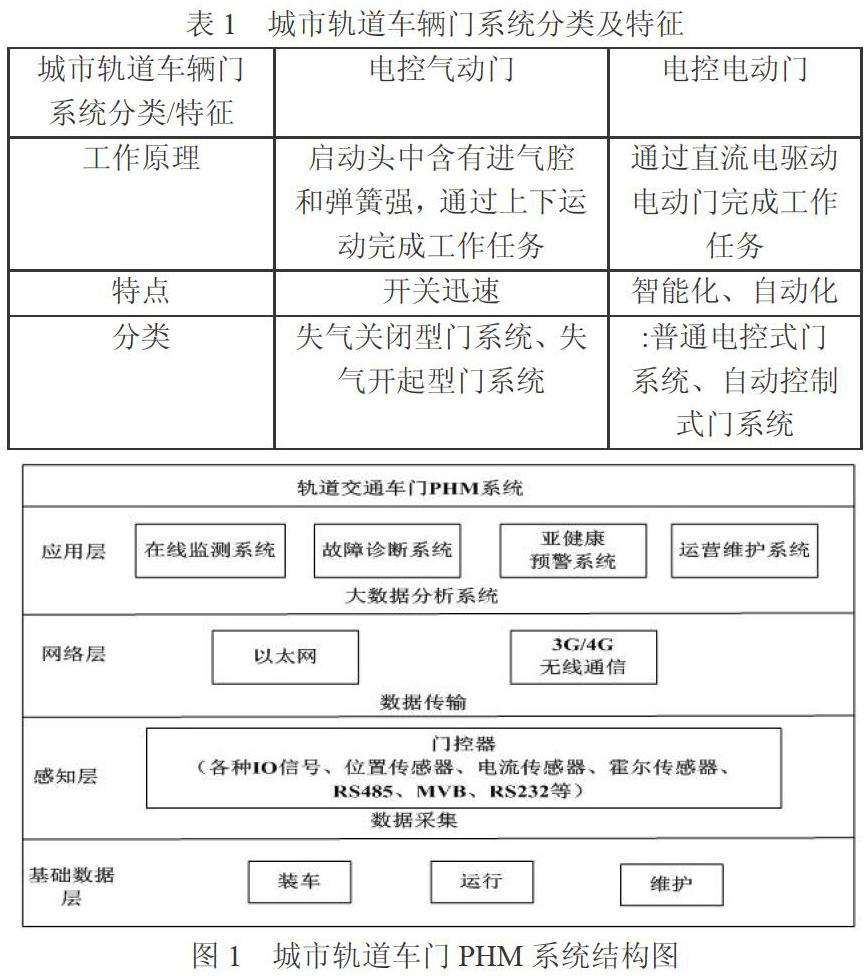

城市軌道車輛自動門可以分為兩種類型,一種為電控氣動門,另一種為電控電動門,其工作原理、特點以及分類如表1所示。兩種自動門技術性能和參數大致相同,其中電控電動門是當前軌道車輛設計中應用方位較為廣泛的一種自動門技術,不僅能夠有效提高城市軌道車輛門系統穩定性和安全性,還能夠延長智能門的使用壽命。在軌道交通車輛中廣泛應用的就是車門PHM系統,其主要分為四個層次,具體包括:第一層應用層主要負責大數據分析;第二層網絡層主要負責數據傳輸;第三層感知層主要進行數據采集,其是門控器控制的關鍵層;第四層是基礎數據層,主要負責裝車、運行、維護。如如圖1所示。

二、城市軌道車輛智能門控器關鍵技術

(一)智能門控器基本功能設計

想要有效提高城市軌道車輛智能門控器的設計標準,需要結合車輛路線在設計過程中增加網關部分,從而有效提高智能門控器的實用性,滿足不同車輛的不同標準。與此同時,想要保證控制門程序具有科學性,需要在網關中添加FPGA芯片。不僅如此,城市軌道車輛門系統設計向智能化發展是科學技術進步的產物,當前,科學技術發展越來越迅速,新技術更新換代的速度隨之加快,智能門控器也面臨著創新和升級需求,為了能夠為后續升級創新提供便利,在智能門控器基本功能設計過程中需要運用模塊化思維,將升級模塊逐一劃分,如此不僅能夠減少智能門系統創新和升級的工作量,還能夠保證門系統具有先進性和創新性,從而為城市軌道車輛提供安全保障。

(二)擴大智能門控系統功能設計

智能化是我國城市軌道車輛門控系統未來發展的必然方向,所謂智能化,是指在門系統投入使用后能夠自動完成診斷和修正工作,因此,在智能門控系統設計過程中,需要增加監測設備。通常情況下,監測環節可以分為兩個部分,一部分為在線監測,主要是通過實時監控門系統運行狀態發現其中存在的異常問題,并采取針對性措施及時處理。另一部分是離線監測,主要作用是故障防范。通過檢測將其中存在的故障隱患進行記錄,后通過PC機分析故障信號,并針對性采取措施防范故障。除此之外,為了提高智能門控系統的維修效率,需要在設計時增加維修接口,從而為維修人員提供便利,有利于維修人員針對故障原因采取維修方案。為了避免門系統因開關過程遇到障礙物發生安全事故,需要在設計過程中增加光幕設備,從而通過設備及時發現障礙物并反饋遮光信息,從而傳達停止關門信號,有利于為乘客人身安全提供安全保障。

(三)優化智能門控系統防擠壓功能

為了保證城市軌道車輛門系統具有安全性和穩定性,需要充分保證自動門具備嚴密性和防擠壓能力。因此,在智能門控系統設計過程中需要重視防擠壓功能的優化。結合當前智能門控系統設計實際情況來看,設計單位在優化防擠壓功能中應用的最常見救贖是電流轉換技術。具體來說,首先需要利用電流傳感器確定智能門系統的電流值。如果在門系統應用過程中遇到障礙物并產生擠壓,傳感器會瞬間發出信號,從而提高門系統的電流值。此時門系統防擠壓功能開啟。該方式雖然具有流程簡便的優勢,但是積壓力度卻難以掌控。另外,由于城市軌道車輛供電系統中的電壓會對門系統電流大小產造成影響,因此會影響門系統的精確度。與此同時,門控系統中直流無刷點擊和阻力呈線性關系,設計人員可以運用該原理優化門系統防擠壓能力。

結語:

綜上所述,近年來,我國交通業發展勢頭迅猛,城市軌道車輛成為人們出行的重要方式之一,其安全性和穩定性也受到了社會群眾的廣泛關注。因此,本文針對城市軌道車輛中智能門控制技術進行分析,深入研究了門系統中潛在的安全隱患,并針對性提出優化措施提高門系統設計的穩定性和可靠性,希望能夠為門日后控系統設計提供理論依據,從而更好的為社會群眾提供服務。

參考文獻:

[1]李強. 城市軌道車輛智能門控器關鍵技術研究[J]. 科學與財富, 2017(12):192-192.、

[2]蔣玉虎,王思明,石彩霞.城市軌道車輛智能門控器關鍵技術研究[J]. 城市軌道交通研究,2016,19(03):133-137.