活動與固定平臺單髁關節置換治療單側間室病變膝關節骨關節炎的療效對比

盧照平 譚志超 謝尚能

膝關節單髁置換術(unicompartmental knee arthroplasty,UKA)是對膝關節內側或外側間室進行表面置換的一種手術治療方法,其主要用于治療局限于膝關節單一間室的骨關節炎或骨壞死。由于單髁置換術保留了交叉韌帶、髕股關節及另一側脛股間室,理論上保留更接近正常關節的動力學,承受較小的疼痛,獲得更大的關節活動度,最大限度的保留骨量,有利于將來需要時翻修為初次全膝關節表面置換。單髁關節置換分很多種,按解剖部位分內側間室和外側間室,按半月板活動性分活動平臺和固定平臺,按固定方式分水泥固定和生物固定。固定平臺和活動平臺為現在最常用的分法[1]。因此,本文以病例隨機對照展開,探討活動與固定平臺單髁關節置換治療單側間室病變膝關節骨關節炎的臨床療效,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2017 年6 月~2019 年8 月本院82 例單側間室病變膝關節骨關節炎患者,采用隨機數字表法分為對照組和觀察組,各41 例。對照組男28 例,女13 例;年齡52~75 歲,平均年齡(61.25±8.53)歲;平均體質量指數(BMI)(25.39±2.93)kg/m2;右膝23 例,左膝18 例;平均術前膝關節活動(109.7±9.34)°。觀察組男26 例,女15 例;年齡53~76 歲,平均 年齡(64.54±7.31)歲;平均體質量指數(26.76±2.73)kg/m2;右膝25 例,左膝16 例;平均術前膝關節活動(106.7±6.67)°。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準[2]:①符合單髁置換手術治療的臨床診斷標準(病變僅限于膝關節內側間室,外側間室軟骨厚度良好;交叉韌帶和側副韌帶功能良好;髕股關節軟骨厚度良好);②膝關節屈曲、內翻畸形<15°;③體質量指數<30 kg/m2。排除標準:①病歷資料不全者;②有膝關節多間室軟骨損失病變;③膝關節周圍既往手術者;④不能積極配合醫護人員治療的患者。

1.3 方法

1.3.1 對照組 采用固定平臺單髁關節置換治療[3]。患者麻醉成功后,取仰臥位,常規消毒并鋪巾,大腿根部球囊止血帶充氣,做膝前內側切口,沿髕骨內緣切開關節囊,切除滑膜脂肪墊及內側半月板等。去除髁間窩及周圍骨贅。在不同屈曲角度檢查髕股關節、外側間室和前交叉韌帶情況,如外側間室有明顯軟骨損害,則做全膝關節置換術。放置脛骨聯合截骨導向裝置,確定患肢截骨力線及脛骨截骨厚度,在不損傷前交叉韌帶和內側副韌帶前提下進行脛骨垂直和水平截骨。將墊塊間隙器插入關節間隙,進行股骨遠端截骨,測量股骨截骨面大小,選擇合適大小的股骨截骨器進行后髁及下斜面截骨。脛骨截骨面試模后進行鉆孔開槽,假體涂骨水泥,依次安裝脛骨、股骨假體和墊片,保持膝關節伸直位置,直至骨水泥硬化,檢查假體位置、活動軌跡良好,髕股關節軌跡良好,松開球囊止血帶,完全止血,逐層縫合。

1.3.2 觀察組 采用活動平臺單髁關節置換治療[4]。患者麻醉成功后,取仰臥位,將患側大腿屈髖45°、外展35°懸垂在手術臺外側,常規消毒并鋪巾,大腿根部球囊止血帶充氣,做膝前內側切口,沿髕骨內緣切開關節囊,切除滑膜脂肪墊及內側半月板等,去除髁間窩及周圍骨贅。在不同屈曲角度檢查髕股關節、外側間室和前交叉韌帶情況,如外側間室有明顯軟骨損害,則需做全膝關節置換術。股骨遠端部分:將髕骨推向外側,在后交叉韌帶起點前方1 cm 處用8 mm 鉆頭鉆孔,插入與股骨髓腔平行的引導器。根據股骨內髁大小插入適當大小的股骨測量指示器。脛骨部分:放置脛骨導引器,干的遠端位于內外髁連線中點的內側5~10 mm,干的近端直達脛骨結節近端約中內1/3 處。連接股骨測量指示器和脛骨導引器,在不損傷前交叉韌帶和內側副韌帶前提下進行脛骨垂直和水平截骨。將股骨鉆孔導向器連接髓內導引器并鉆孔,插入股骨截骨導引器,用擺鋸截去股骨后髁。進行股骨髁遠端研磨截骨,至屈曲和伸直間隙相等。脛骨截骨面試模后開槽,假體涂抹骨水泥,安裝脛骨和股骨假體、半月板墊片,屈膝45°位直至骨水泥硬化,檢查假體位置、活動軌跡及髕股關節軌跡良好,松開球囊止血帶,完全止血,逐層縫合。

1.4 觀察指標及判定標準

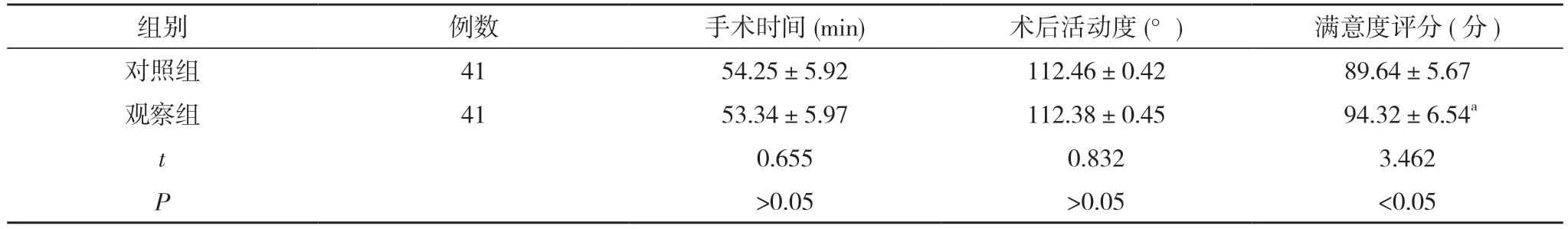

1.4.1 手術臨床指標 包括手術時間、術后關節活動度、患者滿意度。采用本院自制問卷調查患者滿意度,滿意度滿分100 分,分數越高代表患者滿意度越高[5]。

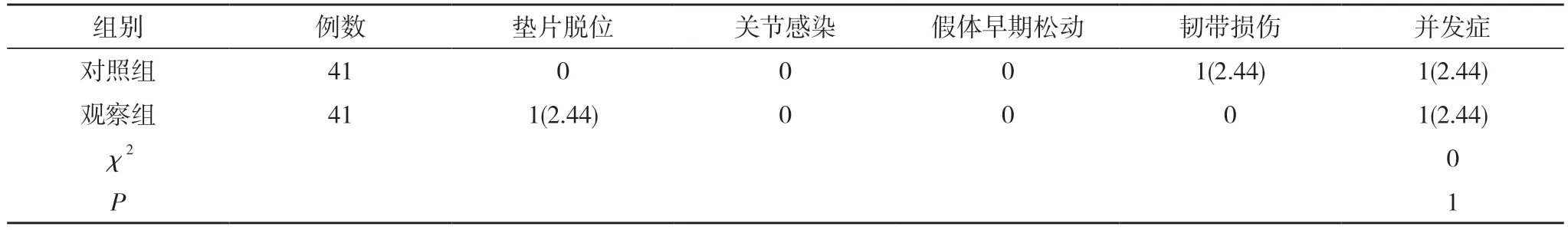

1.4.2 并發癥發生率 并發癥主要有墊片脫位、關節感染、假體早期松動、韌帶損傷。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者手術臨床指標比較 兩組手術時間、術后活動度比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者滿意度評分顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者術后并發癥發生率比較 對照組術后并發癥發生率為2.44%,觀察組術后并發癥發生率為2.44%;兩組術后并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表1 兩組患者手術臨床指標比較()

表1 兩組患者手術臨床指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

表2 兩組患者術后并發癥發生率比較[n(%)]

3 討論

膝關節是人體最復雜的關節之一,通常分為3 個間室,內、外側間室和髕股關節,脛骨與股骨內側構成內側間室,脛骨與股骨外側構成外側間室。膝關節骨關節炎是老年人中常見的疾病。在中國,有>50%的>60 歲老年人患有膝關節骨關節炎,其發病過程有>80%集中在一側間室,以內側間室發病居多。如一側間室軟骨發生磨損退化等病變,其他間室軟骨磨損不嚴重,韌帶功能良好的情況下可以進行單間室表面置換手術治療。單髁關節置換相對全膝關節置換手術是一種微創技術(MIS),將病變一側軟骨去掉,用人工關節表面材料進行填充,保留原有關節內的韌帶和其他間室軟骨[6]。膝關節單髁置換手術優點如下[7,8]:①損傷小,恢復快,住院時間短,住院成本也較低,患者術后滿意度高;②術中操作相對簡單,保留骨量相對多、切口更小,從而大大降低了手術后感染率和輸血率,提高了患者滿意度;③手術后,很大一部分患者甚至感覺不到曾經做過膝關節置換手術,是因為在單髁置換過程中完整保留了膝關節內原有的交叉韌帶和對側半月板,所以比較完整的保留關節的本體感覺,在行走或者運動過程中能完整感覺到自己的外知覺、力量大小變化、體位變化等,這類患者術后膝關節滿意度更高。另一方面截骨量相對較少,損傷較小,有利于將來再次手術,如有需要可以翻修成初次全膝關節表面置換,更容易達到翻修的目的,所以單髁關節置換手術是一種微創、較容易接受的治療方法。但單髁置換手術也有一定的局限性,臨床中需要嚴格掌握好適應證和禁忌證,其只能治療一側間室病變,假如同時發生了2 個甚至3 個間室病變則不能治療。另外,單髁關節置換術后存在其他間室軟骨進行性磨損退變加重可能,術中需避免關節力線調整矯枉過正。目前單髁關節置換常分為固定和活動平臺。其中活動半月板墊片對比固定平臺型墊片而言脫位風險較大,但在膝關節屈伸過程中,半月板墊片的活動會大大增加假體間表面接觸面積,活動平臺墊片有較低的磨損率。術后膝關節活動度作為一項檢驗手術效果的重要指標,可間接判定患者恢復的情況,主要對于患者的生活和工作及心理等方面均具有重要意義。且在恢復過程中需要患者進行鍛煉,促進康復速度。本次研究結果顯示,兩組手術時間、術后活動度比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者滿意度評分顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,活動平臺與固定平臺單髁關節置換治療單側間室病變的膝關節骨關節炎均有良好的臨床效果,而患者對活動平臺單髁關節置換術的治療效果更加滿意,值得在臨床中推廣應用。