針灸配合中藥治療腦血栓的臨床效果分析

郝明

隨著我國社會老齡化的問題越來越明顯,老年疾病的發病率正在逐漸升高,其中發病率比較高的一種疾病為腦血栓。該疾病屬于常見的腦血管疾病,近些年來也有著年輕化的發展趨勢,且在男性人群中的發病率比女性人群中的發病率更高[1]。臨床上治療腦血栓常使用溶栓藥物,但是治療效果并不顯著,許多患者即使康復也會產生一系列的后遺癥,如失語癥、偏癱、偏盲等[2]。隨著我國醫療技術的提升,越來越多的專家開始提倡中醫療法的使用,其中針灸和中藥辨證的使用率非常高,其安全性也受到了大家的認可[3]。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年10 月~2019 年10 月本院收治的120 例腦血栓患者,按照入院治療的先后順序分為對照組和觀察組,每組60例。對照組平均年齡(54.8±3.9)歲;男39 例,女21 例;平均病程(2.6±1.6)個月。觀察組平均年齡(52.9±4.2)歲;男43 例,女17 例;平均病程(3.1±1.4)個月。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。該研究經過了醫院倫理委員會批準;所有患者及家屬均知曉本次研究并自愿參與其中[4]。

1.2 方法 兩組患者均進行血壓和血糖檢測,如果血壓、血糖不在正常范圍內,則需要利用降壓、降糖的藥物進行調整。對照組實行常規西醫治療:靜脈滴注胞磷膽堿,0.5 g/次;靜脈滴注低分子右旋糖酐,500 ml/次;口服拜阿司匹林,100 mg/次;口服阿托伐他汀20 mg/次。以上藥物均為1 次/d。觀察組實行針灸配合中藥治療:①針灸治療:上肢針灸穴位包括天井穴、合谷穴、曲池穴、外關穴以及臂臑穴;下肢針灸穴位包括足三里穴、委中穴、三陰交穴、風市穴、秩邊穴以及環跳穴。如果患者伴有口眼歪斜癥,則添加迎香穴、魚腰穴、百會穴以及人中穴;如果患者伴有失語癥,則添加廉泉穴和啞門穴。每次針灸時間保持在30~40 min。②中藥治療:采用補陽還五湯加減配方:生黃芪28 g、當歸15 g、赤芍13 g、丹參12 g、地龍12 g、桃仁12 g、川芎10 g、紅花8 g。如果患者伴有口眼歪斜癥,則在藥方中加入僵蠶10 g;如果患者伴有呆愣失神或者言語障礙,則在藥方中加入石菖蒲12 g;如果患者伴有頭暈目眩,則在藥方中加入鉤藤15 g、石決明12 g 以及天麻6 g。將這些藥材放入清水中煎煮,煮好后,取出200 ml 湯汁,分為早晚2 次服用,100 ml/次。兩組患者在治療期間均禁煙禁酒,嚴禁使用刺激性強的食物,需要保持充足的睡眠和平穩的情緒。兩組均治療2 個月。

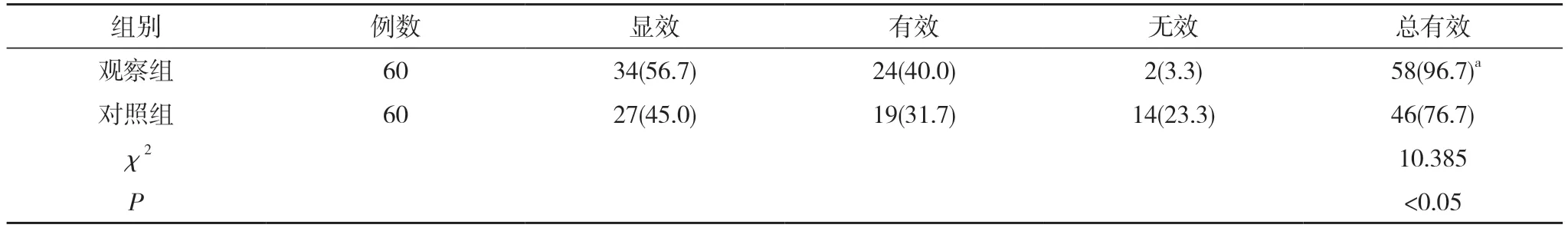

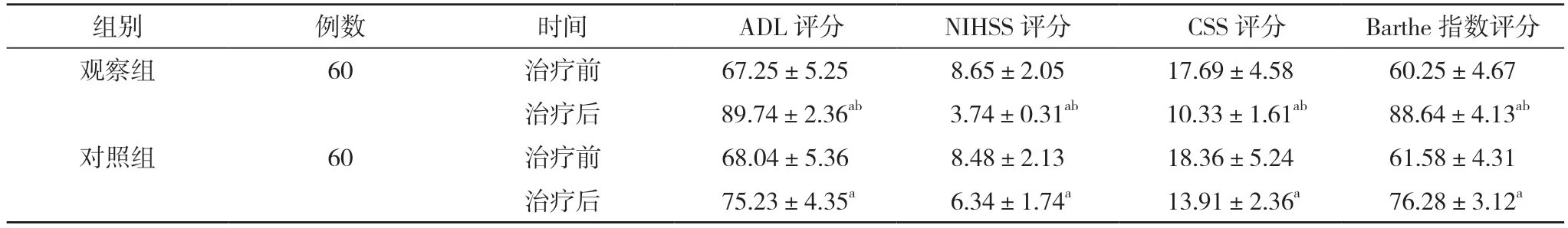

1.3 觀察指標及判定標準 ①臨床治療效果:療效判定標準:若腦血栓患者經過治療后,大腦供血恢復正常,四肢麻木、口眼歪斜以及言語障礙等癥狀完全消失,則為顯效;若腦血栓患者經過治療后,大腦供血基本恢復正常,四肢麻木、口眼歪斜以及言語障礙等癥狀有所好轉,則為有效;若腦血栓患者經過治療后,大腦供血仍然不通暢,四肢麻木、口眼歪斜以及言語障礙等癥狀無任何變化甚至加重,則為無效。總有效率=顯效率+有效率。②各項功能恢復評分:包括ADL、NIHSS、CSS 以及Barthel 指數評分[5]。ADL 評分、Barthel 指數評分分數越高,生活活動能力越好;CSS 分數越高,神經功能缺損越重;NIHSS 分數越高,病情越嚴重。③動脈斑塊面積 通過MRI 檢查,比較治療前后腦血栓患者的動脈斑塊面積。

1.4 統計學方法 采用SPSS17.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床治療效果比較 觀察組治療總有效率為96.7%高于對照組的76.7%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組各項功能恢復評分比較 治療前,兩組ADL、NIHSS、CSS 以及Barthel 指數評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組ADL、NIHSS、CSS 以及Barthel 指數評分均優于治療前,且觀察組ADL 評分(89.74±2.36)分、Barthel 指數評分(88.64±4.13)分高于對照組的(75.23±4.35)、(76.28±3.12)分,NIHSS 評分(3.74±0.31)分、CSS 評分(10.33±1.61)分低于對照組的(6.34±1.74)、(13.91±2.36)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組臨床治療效果比較[n(%)]

表2 兩組各項功能恢復評分比較(,分)

表2 兩組各項功能恢復評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

2.3 兩組動脈斑塊改善狀況比較 治療前,觀察組動脈斑塊面積為(1.91±0.41)cm2,與對照組的(1.94±0.33)cm2比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組的動脈斑塊面積(1.32±0.26)cm2小于對照組的(1.63±0.47)cm2,差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

腦血栓形成的主要原因是由于大腦動脈血管脂質的長期堆積,進而產生了粥樣硬化的情況,使得血管管徑變窄,進而形成了血栓[6]。腦血栓的形成會導致大腦出現供血不足或者血流緩慢的情況,具有一定的危險性,更容易導致患者死亡。腦血栓在老年患者中的發病率非常高,常常伴有高血壓、冠心病等心血管疾病,因此治療起來十分的麻煩[7]。以往許多醫生都會采用西醫治療,使用一些溶栓藥物,雖然有著一定的療效,但是長期服用會引發一系列的并發癥,讓腦血栓患者的生活質量下降,還可能出現病情反復發作的情況。為了避免這種不良現象的出現,將中醫療法應用于腦血栓的治療過程中[8]。在中醫領域中腦血栓的產生是由于人體氣滯血瘀以及經脈瘀阻所造成的,可以利用中藥和針灸的方法來起到疏經通絡的目的。針灸療法可以利用對穴位的刺激來調節腦血栓患者的氣血,疏通大腦脈絡,促進血液循環,抑制血小板的聚集[9]。在消除四肢腫痛方面也有著明顯的臨床效果。本次使用的中藥處方為補陽還五湯加減配方,其中使用的生黃芪能夠消腫益氣;當歸和赤芍則能夠活血化瘀、消除痿痹;桃仁可以起到潤腸通便、活血化瘀的作用;紅花則可以止痛散瘀;川芎在很大程度上可以改善患者大腦的供血情況,達到預防血栓的目的[10]。將這兩種方法結合起來,能夠有效地改善腦血栓患者的臨床癥狀,縮小動脈斑塊的面積,促進腦血栓患者生活質量的提升。

綜上所述,治療腦血栓應用針灸和中藥的聯合治療方法具有十分顯著的臨床效果,能夠在很大程度上降低失語癥、頭暈目眩等并發癥的產生,減小動脈斑塊面積,促進腦血栓患者的快速康復,是一項值得推廣的應用。