執弓挾矢,反求諸己:從《論語》的君子之射說起

《論語·八佾》中,曾經如是記載孔子對“君子之爭”的討論:

子曰:“君子無所爭,必也射乎。揖讓而升下,而飲,其爭也君子。”

在孔子看來,最能體現競爭的君子風度的場合,在于射箭。孔子為什么會這樣說?這就要回到周代禮樂文明的歷史背景中,深入地理解孔子對射禮的思考。

在商代的甲骨卜辭中,就有大量的“射鹿”“射麋”“射豕”“射兕”的記載,說明先民在狩獵活動時,射箭是用來捕獲動物的主要手段之一。

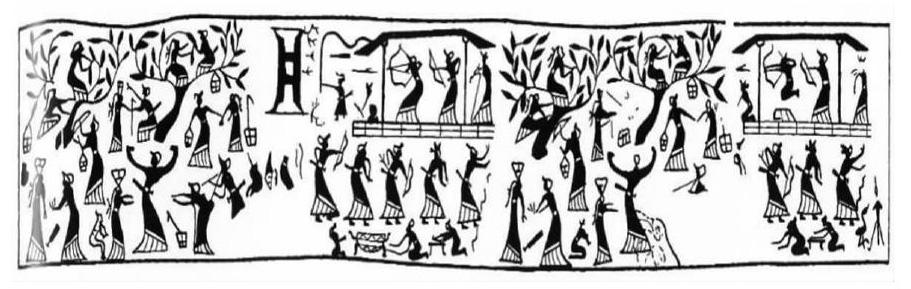

進入“郁郁乎文哉”的周代,貴族子弟,自幼要學習禮、樂、射、御、書、術的技能。在西周金文中,射箭仍然常常伴隨著狩獵、作戰,但與此同時,在青銅銘文中,亦有在辟雍、射廬等專門場所舉行比射的記錄。特別是西周晚期的鄂侯御方鼎中,載有鄂侯“侑王,王休宴,乃射”,這說明,當時已經出現了伴隨著宴飲舉行射禮。隨著禮樂文明的發展,從早期披堅執銳的戎事弓射、追逐捕獸的狩獵射禽中,射箭逐漸分化發展出一種新的禮儀——射禮。到戰國時期,青銅器上的畫像,也鮮明地反映出兩周時期不同場合下弓射的差異:

戎事射箭,是擐甲執兵,或操劍執戈,短兵相接,或張弓射矢,伺機而動。

田獵逐獸,《詩經·小雅·車攻》言:“四黃既駕,兩驂不猗,不失其馳,舍矢如破。”《詩經·小雅·吉日》言:“既張我弓,既挾我矢,發彼小豝,殪此大兕,以御賓客,且以酌醴。”青銅器上的狩獵射禽,往往是一人御車,一人射禽。

射禮比射,《詩經·小雅·賓之初筵》言:“酒既和旨,飲酒孔偕。鐘鼓既設,舉酬逸逸。大侯既抗,弓矢斯張。”《禮記·射義》言:“射者,進退周還必中禮,內志正,外體直,然后持弓矢審固,持弓矢審固,然后可以言中,此可以觀德行矣。”《大戴禮記·虞戴德》言:“天子踐位,諸侯各以其屬就位,乃升諸侯、諸侯之教士。教士執弓挾矢,揖讓而升,履物以射其地,心端色容正,時以斆伎。”或言設宴,或言奏樂,或言張侯,或言步履,或言容止,從不同角度,勾勒出射禮舉行時的雍雍穆穆的氣氛。《禮記·昏義》載:“夫禮始于冠,本于昏,重于喪、祭,尊于朝、聘,和于鄉、射,此禮之大體也。”其中,除朝禮已佚外,冠禮、昏禮、喪禮、祭禮、聘禮、鄉飲酒禮、射禮,《儀禮》均有專篇,詳述各項禮儀的具體儀式。根據等級的不同,射禮有大射、賓射、燕射、鄉射等不同的名目。射禮比賽,根據《鄉射》和《大射》的記載,率皆三耦六人。比射之前,先要肆筵設席,比及行射禮,司馬、司射指揮,每對比射的選手,互相揖讓升堂,面對著箭靶,進行“三番射”的比射。三番射也就是比射三輪,每輪比射時,堂下奏鼓擊樂,堂上比射雙方,就要依著鼓點的節拍,依次射出四發弓箭。箭靶邊上,又有獲者和釋獲兩人。每一發結束,獲者要揮舞旗幟,大聲報告弓箭是否命中:只有踩著節拍并射中靶心,才能計入得分;沒有射中,或不合節拍,均不得計入得分。釋獲則跽坐于地,用算籌計算著每人的總分。待比射完畢后,比射的兩人,又互相揖讓下堂。最終,比賽中勝利的一方,要請失利的一方登臺,落敗者在堂上站著飲盡罰酒,才算是比射的結束。

在青銅器上的射禮場景,也大多契合《儀禮》的記載:設鼎烹飪,宴飲旅酬,鐘磬笙歌,司馬揖弓,司射作射,獲者執旌,釋獲執筭,三耦六人,堂下二耦俟立,堂上一耦競射。

射禮是典雅而有風度的。結合《詩經》《儀禮》《禮記》《大戴禮記》等文獻的記載、戰國銅器上的嵌錯紋畫像可知,“君子無所爭,必也射乎,揖讓而升下,而飲,其爭也君子”,是說射禮的儀式,是在揖讓、升堂、下堂、飲酒中進行的,這最能體現出貴族君子之爭的風范。《論語·八佾》中亦載孔子之言:“射不主皮,為力不同科,古之道也。”這也可以補充闡明孔子對射禮的看法——古時候射箭的箭靶,有的是用多層的皮革來制作的。力量大者,能射穿的皮革就多,力量小者,能射穿的皮革就少。如《左傳》中載有楚國的養由基,膂力方剛,一箭能射穿七重鎧甲。在孔子看來,由于每個人的力量并不相同,因此,考量射禮勝負的標準,不能根據射穿皮革的層數,而應當以是否能射中靶心、具備禮樂修養為標準。總體來說,射禮既有別于戰場的射箭,也不同與蒐獵時的射禽,重在展示貴族周旋揖讓的翩翩風度,這才是孔子所說的“其爭也君子”。

毫無疑問,孔子討論的“君子”,指的是嫻熟禮樂的貴族。這一則《論語》,有著周代濃厚的禮樂文明特色。只不過,隨著禮崩樂壞,射禮便逐漸退出了歷史舞臺:春秋后期的魯襄公二十九年,范獻子聘于魯國,魯襄公本擬舉行射禮,但“射者三耦,公臣不足,取于家臣”,當時魯國國君,已經沒有足夠的公臣來和晉國到訪的貴族比射。再到戰國時期,《史記·孔子世家》記載,只有孔子故里還在講習射禮。在《太史公自序》中,司馬遷也自道,“講業齊、魯之都,觀孔子之遺風,鄉射鄒、嶧”。降及兩漢,據《漢書·禮樂志》記載,河間獻王曾在春季和秋季,在學官舉行鄉射,不久之后便“希闊不講”。當射禮不復施行的時候,我們又應該怎樣準確地解讀《論語》中的思想意蘊?

其實,孔門后學,不僅在孔子故里保留著講習射禮的遺風流韻,也在不同的篇目中,圍繞射禮的精神內核,展開了精彩的討論:

射之為言者,繹也,或曰舍也。繹者,各繹己之志也。故心平體正,持弓矢審固,持弓矢審固,則射中矣。(《禮記·射義》)

射有似乎君子,失失諸正鵠,反求諸其身。(《禮記·中庸》)

仁者如射,射者正己而后發,發而不中,不怨勝己者,反求諸己而已矣。(《孟子·公孫丑上》)

細繹《禮記·射義》中的“繹己之志”、《中庸》中的“反求諸其身”、《孟子》中的“發而不中,不怨勝己者”,可以發現,孔門后學,牢牢抓住了射禮背后蘊藏的自省與修身——射禮比賽中,比射的一耦,是朝著各自的箭靶比射。因此,比射的結果,與其說是取決于競爭者,不如說是取決于自己,倘或射箭沒有射中,這決不應該歸咎于取勝的人,而應該以此為契機,反思自己的不足。

而且,修身自省,事實上也是孔子以來儒家思想的核心命題:

君子求諸己,小人求諸人。(《論語·衛靈公》)

正己而不求于人,則無怨。上不怨天,下不尤人,故君子居易以俟命,小人行險以徼幸。(《禮記·中庸》)

孟子曰:“愛人不親,反其仁,治人不治,反其智,禮人不答,反其敬,行有不得者,皆反求諸己,其身正而天下歸之。”(《孟子·離婁上》)

孟子曰:“萬物皆備于我矣,反身而誠,樂莫大焉。”(《孟子·盡心上》)

君子責諸己,小人求諸人,這是君子與小人之間的本質差異。了解這一點,再看孔子、子思、孟子討論的射禮,我們就會明白,孔子之所以認為射禮是君子之爭,不僅是因為射禮體現了貴族的修養,更因為射禮體現了君子的境界——在儒家看來,射禮中的君子,面對競爭的環境下,并不是思考和別人的競爭,而是以積極的心態反躬自問,進德修業。

今天,當射禮早已遠去,《論語》中圍繞“君子之爭”的思考,仍然不失其現實意義:我們總是在和各種人打著交道,也不免有種種的競爭,有的或許僥幸勝利,有的難免不幸失敗。真正的君子,始終會秉持著“反求諸己”的心態,叩問自身,以無憂無懼、坦然自得的心態,面對生活中的順境與坎坷。

(董婧宸,北京師范大學民俗典籍文字研究中心講師/責編 王宇航)

封底作品作者沈宗鎬,男,漢族,1916年11月生,江蘇吳縣人。1949年10月加入民革。長期從事文字工作,當過記者、編輯。1985年從民革上海市委會機關離休后,情系翰墨,潛心書藝,成就蔚然。其書法作品不僅在國內眾多重大展事活動中頻頻亮相,在國際文化交流中也產生了積極影響,受到褒獎和贊譽。2019年,榮獲“國家文化建設獎”和“國家文化建設貢獻人物”榮譽稱號。代表作品《沈宗鎬書法集》。