國外高校圖書館學習空間的社交性分析與啟示*

盛 卿 劉 楠 陸 堯

(北京郵電大學網絡系統與網絡文化北京市重點實驗室 北京 100876)

國內關于高校圖書館學習空間及相關概念的研究一直保有熱度。張黎等學者通過網絡調研總結了國外高校圖書館學習空間的現狀、特點和啟示[4](2016);周曉燕、吳媛媛以19所世界一流大學圖書館的空間戰略規劃為例進行了服務空間拓展的研究[5](2017);董光芹以南洋理工大學圖書館為例對圖書館多元空間服務進行了設計研究[6](2018);陳丹對美國高校圖書館的安靜學習空間進行了考察,為安靜學習空間設計提供了細致的參考[3](2019)。總的來說,國內已有的高校圖書館學習空間研究以案例和文獻研究為主,具有很顯著的實用導向,為相關的圖書館工作提供了有益參考。研究不足之處在于:對學習空間理論未作充分探討,一些概念需要進一步厘清;對學習空間中“安靜或交談”這一重要問題的關注不夠全面。本文基于國內外文獻梳理了學習空間的相關理論,提出學習空間的社交性問題,并圍繞具有一定代表性的多所國外高校的圖書館學習空間展開社交性分析,希望能為本土高校圖書館在學習空間設計方面帶來一些有益的啟示。

1 學習空間的理論內涵

在英文文獻和國外圖書館中,學習空間主要對應兩個詞匯——study space、learning space,實際使用時,study place、study area、study zone等詞也常用來表述學習空間。作為圖書館場所來說時,study space和learning space可以通用,Scott Bennett在一篇探討如何將學習因素融入圖書館規劃的論文中就使用了“study/learning space”的表述[7],以示研究的嚴謹性。相比study space,learning space一詞的用法更為豐富——除了表示普遍意義上的學習場所,還特指某類學習空間;除了作為場所類型名稱,還可以用來表征共享空間概念。learning space的三種用法雖然會引起一定程度的混淆,但也恰是全面理解學習空間理論內涵的有益框架。

廣義的學習空間包含所有可以用來學習的圖書館場所,閱覽室、研讀間、咖啡廳、團隊學習區、信息共享空間、廊道上的沙發……所有能深化或豐富學習行為的場所均在此范疇內[8]。作為場所的學習空間還有一種狹義的理解——在一些文獻中特指以團隊學習空間、信息共享空間、學習共享空間為代表的,推崇互動與協作的新型學習空間[9]。學習空間狹義用法的出現可被視為新型學習空間相對于傳統學習空間更受關注和追捧的一種間接證據。學習空間一詞有時還用來表征信息共享空間、學習共享空間之后的“共享空間概念的第三次迭代”[10]。共享空間是在學習理論重心由知識傳遞轉向知識協同創造背景下產生的重要概念,其承認知識和學習的基本社會維度,通過鼓勵社交和知識交換[11]提供各種正式和非正式的靈活學習空間來更好地幫助和促進學習。對比“二代”學習共享空間,學習空間的形式更靈活、環境更開放、社交性更強,可被視為學習共享空間使命的某種推進。

2 學習空間的社交性

從學習空間的理論來看,互動、協作、團隊、共享、靈活、開放等具有社交意味的空間概念已經成為其內涵的一部分,并顯現出越來越蓬勃的勢頭。Matthews認為最有意義的學習發生在個體參與社交學習活動時[12]。無論團隊學習空間還是學習共享空間,均可視作對用戶社交學習需求的一種回應。Scott Bennett認為圖書館面臨的挑戰已經從學習與社交之間的競爭轉變為對本質上既有學術性又有社交性的行為的管理[13],鑒于圖書館不言自明的學術性,社交性無疑成為了“管理”的主要著力點。在筆者看來,高校圖書館中的學習行為有兩種基本模式:一是獨立思考、獨立學習,二是互相啟發、合作學習。二者的根本區別可以歸結為前者沒有社交性或社交性弱,后者社交性強。學習空間的社交性可以理解為支持社交性學習行為的一系列空間屬性的總和,包含空間布局、學習設施、環境設計、使用規則等一系列能夠影響學習行為和社交體驗的因素。

丁培、胡振寧將高校圖書館學習空間細分為安靜學習區、小組學習區、社交學習區、探索實踐區、培訓教室、合作服務區[14]。張黎等學者基于國外案例調研,從不同維度出發歸納出多種學習空間類型:按照人數和規模分為個人學習空間和小組學習空間;按照空間用途分為安靜空間、交談空間、會議室、電腦房、休息室等。以上分類基本覆蓋了所有的學習空間類型。在筆者看來,社交性可以作為一個考察圖書館學習空間的基礎指標,用它來串聯環境、設施、規章、制度等一系列空間設計與管理因素,將所有的圖書館學習空間類別置于同一維度之下進行分析和評價。從社交性的角度來看,上文中的安靜空間、個人學習空間屬于獨立學習空間,小組學習空間、交談空間屬于社交學習空間,而培訓教室、電腦房的空間屬性則要視管理方面的具體要求而定。以社交性為考察維度不僅能劃分出“獨立”和“社交”兩大學習空間陣營,還能進一步明確同一陣營下不同空間的社交性強度(如小組學習空間與交談空間同為社交學習空間,但后者的社交性可能更強),有利于細化對各類學習空間的分析與評價。

3 國外高校圖書館學習空間的社交性分析

3.1 基于調研的社交性分級

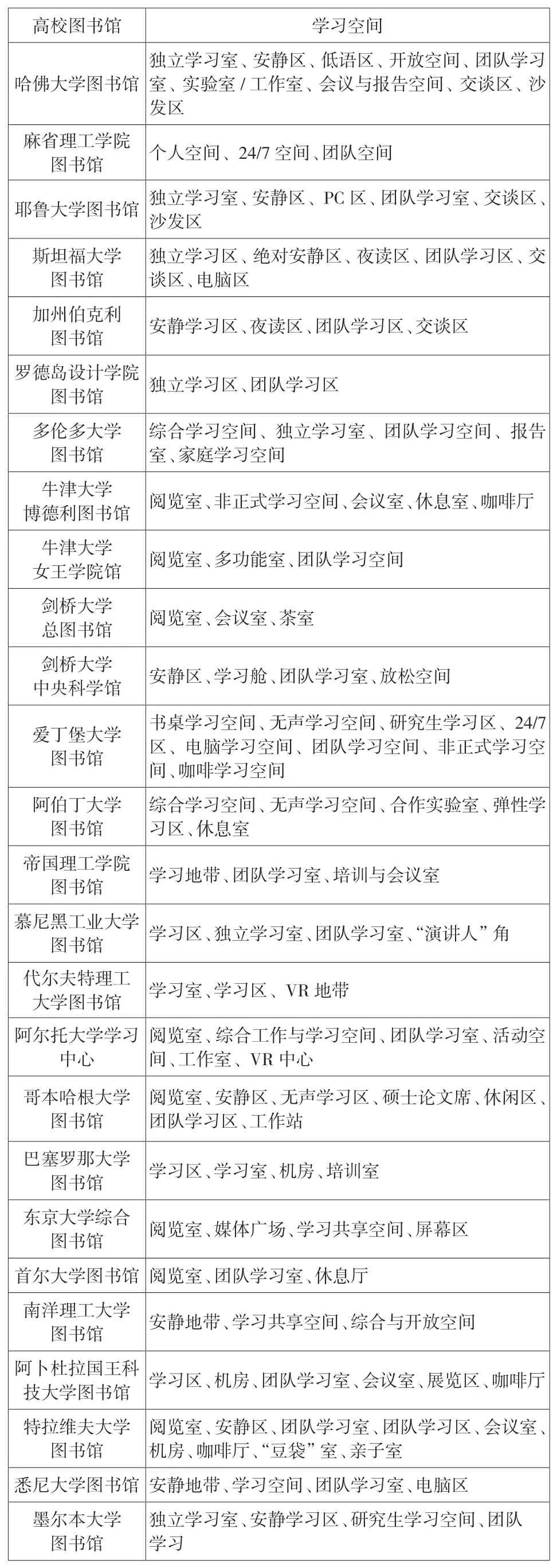

課題組選定了北美、西歐、北歐、南歐、東亞、東南亞、西亞、澳大利亞24所著名高校的圖書館系統進行網絡與文獻調研,并對其中4所高校的總圖書館進行了實地考察,希望能在多國調研的基礎上呈現當前名校圖書館學習空間的大體面貌。調研學校類型方面,在保證區域頂尖前提下既有哈佛大學[15]、耶魯大學[16]這樣的頂級名校,也包含代爾夫特理工大學[17]、哥本哈根大學[18]這樣的中堅一流;既有起源于1096年的英語世界第一所大學——牛津大學[19],也有創辦于1981年的年輕名校——南洋理工大學;既有劍橋大學[20]這樣體量巨大的綜合性大學,也有羅德島設計學院[21]這樣小而精的專業院校。

從表1來看,各高校圖書館的學習空間無論是名稱、類別還是分類維度都存在一定差異。例如,代爾夫特理工大學圖書館按照空間的開放程度將學習空間劃分為“室”“區”兩大類別,外加一個特色的VR地帶[3],而愛丁堡大學圖書館[22]則從設施、使用群體、噪音情況、開放時間等多維度出發對學習空間作出了非常具體的劃分。深入調研發現,各高校均有非常豐富的學習空間形態與管理模式:從聲音管理政策來看可以分為“無聲”“安靜”“低語”“交談”“不限”五個等級;從空間的開放程度來看可以分為封閉、半封閉、開放三種類型;從占用方式來看可以分為隨到隨用和預約使用兩種模式。這些都是學習空間社交性的重要影響因素。此外,準入人數、室內設施、環境設計等也會對學習空間的社交性造成影響。基于這些影響因素,文章將上述高校圖書館學習空間歸納為:零社交學習空間、弱社交學習空間、強社交學習空間、學習型社交空間四類。

通過擴展卡爾曼濾波的方法,在濾除噪聲及跟蹤信號頻率的情況下,我們對卡爾曼濾波輸出端的信號通過軟件鎖相環的算法進行信號的相位鎖定,通過仿真分析,經過卡爾曼濾波的改善,鎖相環可以輸出穩定的參考信號。

表1 24所國外高校圖書館學習空間概況[2]

3.2 學習空間的社交性分析

3.2.1 零社交學習空間

零社交空間主要有獨立學習室和無聲(silent)學習區。獨立學習室指供單人學習使用的隔間,有些高校也叫研讀間、研修間,十分安靜和私密,是一種沒有社交性的學習空間。并不是所有高校圖書館都有獨立學習室,即便有,一般也不會太多。例如麻省理工學院沒有獨立學習室,耶魯大學僅有兩個館配置了少量獨立學習室,而擁有全美最大高校圖書館系統的哈佛也僅有5間。在調研的24所國外大學中,獨立學習室數量最多的是南洋理工圖書館,共計14間,與圖書館的學習空間總量相比還是非常少的。

無聲學習區是一種聲音控制極嚴的公共學習空間,有些高校也叫絕對安靜區,不僅嚴禁交談,而且禁止使用帶鍵盤的電子產品(避免鍵盤敲擊聲),如筆記本電腦。極為嚴苛的聲音政策基本杜絕了空間中任何程度的社交學習行為,使其成為一個零社交學習空間。調研發現,只有部分高校設置了無聲學習區,例如牛津大學博德利圖書館的哲學閱覽室、東京大學綜合圖書館主閱覽室的無鍵盤區、多倫多大學格斯坦科學信息中心的無聲空間等。

3.2.2 弱社交學習空間

弱社交學習空間主要指安靜(quiet)學習區。安靜學習區是“請勿交談”的公共學習空間,有些高校也會沿用閱覽室、自習室等傳統名稱。與無聲學習區不同,安靜學習區允許使用鍵盤設備,而且通常默許短時低聲交談。悉尼大學的安靜學習空間更進一步——明文允準不影響他人的低聲交談。略有彈性的聲音政策讓輕微的社交學習行為有了發生的可能,使其成為一個弱社交學習空間。安靜學習區幾乎是所有圖書館都具備的學習空間類型,而且通常也是占比最大、使用頻率最高的學習空間。

各式書桌是安靜學習空間中的“基礎設施”,書桌的隔斷設計會對所處空間的社交性有微妙的影響。耶魯斯特靈紀念圖書館中沒有隔斷的傳統長桌讓用戶徹底“暴露”于環境之中;牛津博德利圖書館的書桌中央有與視線平齊的擋板,給予用戶一定的個人空間;還有一些高校會設置擋板三面環繞、高過頭頂的卡座式書桌,幾乎能完全“包裹”學生。有學者曾專門對圖書館書桌的隔斷設計進行研究,發現用戶滿意度和學習效率最高的是既能看到人,又能避免眼神接觸的隔斷,因為用戶既想有個人空間,又想要集體氛圍[23]。

3.2.3 強社交學習空間

強社交學習空間包括團隊學習區、團隊學習室和創客空間等。團隊學習區是供多人進行協作學習的公共區域,有些高校也叫非正式學習空間、學習共享空間,用戶在此可以充分地交流、互動,具有顯著的社交性。團隊學習區是所有調研對象都具備的學習空間類型,而且通常也是占比較大、使用頻率較高的學習空間。團隊學習區主要有兩種形式:一種沒有任何隔斷,例如加州伯克利商學圖書館[24]以五座圓桌為“元件”組合成一片完全開放的團隊學習區;另一種以學習艙為基礎單元,學習艙是不完全遮擋、不完全隔音,可容納數人共事的半封閉空間,例如帝國理工中央圖書館[25]用一個個學習艙組合成一片營地般的團隊學習區,身處其中的學習團隊既能享有專屬空間,又能感受整體氛圍。沒有隔斷的開放學習區可能僅有基本的學習桌,也可能會配置屏幕、白板等社交學習設施;半封閉的學習艙通常設施齊備。

團隊學習室是封閉和隔音的獨立房間,有些高校也叫研討間、討論間。得益于高度的私密性、完備的團隊學習設施,團隊學習室可以讓用戶進行高效的討論與協作,是最受用戶歡迎的社交學習空間。團隊學習室存在于所有被調研高校,并且數量上普遍多于獨立學習室,其中耶魯大學圖書館有團隊學習室15間,哈佛有26間,麻省理工有33間。團隊學習室的規格也更多樣,可能是僅供三五人使用的研討間,也可能是10人規模的小會議室,甚至是類似教室的大房間——哈佛和耶魯圖書館團隊學習室名錄下均有可容納20余人的教室。學習室的配置通常會因為學科因素而存在差異,例如麻省理工巴克館(工程學)的團隊學習室可供8人使用,配有桌椅、白板、屏幕等,而杜威館(管理與社會科學)的團隊學習室則能容納12人,除常規配置外還有視頻會議設備,頗有幾分跨國公司會議室的感覺。

創客空間是一種讓用戶聚集,在實踐中學習、交流和創新的空間類型,具有很強的社交性。斯坦福大學萊斯洛浦學習中心[26]的“create:space”、悉尼大學圖書館[27]的“ThinkSpace”都憑借精良的設計和先進的設施給筆者留下深刻印象。由于國內近年對于創客空間已經有了非常充分的案例研究,故不再展開探討。

3.2.4 學習型社交空間

學習型社交空間主要有活動空間、休閑空間以及新型團隊學習空間,是社交性最強的學習空間。

活動空間是指用來舉行集會和展覽的公共場所,有些高校也叫開放空間,多數活動空間其實是一塊“交通”便利的開闊區域,根據需要臨時舉行學術集會和展覽。由于此類空間側重于學術社交,已非一般意義上的學習空間,故稱之為學習型社交空間。在調研高校中,新建館舍,如阿伯丁大學新圖書館[28],基本都有活動空間;而傳統館舍,如牛津大學博德利圖書館,則大多沒有。

休閑空間主要分為公共空間里的軟座區、以咖啡廳為代表的餐飲區、專門的休閑區/室三類,可視作“彈性設計和互動空間趨勢”[29]的具體體現,是典型的學習型社交空間。筆者調研的所有高校圖書館都設有休閑空間,多數圖書館會在大堂或是窗邊布置一個軟座區,用戶可以在此放松地閱讀或交談。愛丁堡大學主圖書館的咖啡廳名為“咖啡廳學習空間”,是“在編”的學習空間;阿爾托大學圖書館[30]的洞屋是專門的休閑區,環境酷炫,用戶可以縮在墻洞里、窩在吊椅上閱讀、聊天。休閑空間對于學習的促進作用在社交學習這一基本面外還有一點——有學者認為概念距離越遠的知識越能成為突破性創新的靈感來源[31],休閑空間中常有的那些與眼下學習無關的交談和浮想或許反倒能引發出意想不到的創意。

新型團隊學習空間指以南洋理工大學“李偉南圖書館空間”和東京大學“圖書館廣場”為代表的空間類型,主要由活動區、團隊學習區混合而成,是社交性極強的學習型社交空間。南洋理工大學“李偉南圖書館空間”被定義為學習與協作空間[32],其覆蓋了圖書館第二層的整個開放空間和第三層的部分空間,主要有三個區域:①建有看臺、配備大型觸摸屏的活動區;②設置了學習艙、學習廊和各式學習桌的傳統團隊學習區;③配備了高端計算機的數字區。活動區與團隊學習區的混合是該空間的靈魂,活動區集會或展覽所帶來的信息量和人流量使此處的團隊學習區與普通團隊學習區產生了很大的不同。普通團隊學習區的模式一般是既定團隊圍繞既定主題展開協作,而“李偉南圖書館空間”中的用戶有更多機會獲取新知識、結識新伙伴,尤其是那些來自其他學科的知識與伙伴。“李偉南圖書館空間”可以被整體視作一個社交性更強的新型團隊學習空間。無獨有偶,東京大學“圖書館廣場”也是一個類似的團隊學習空間,《新圖書館計劃》描述道:在沒有分割的圓形空間中,各種人聚集在一起,你可能會不經意看到別人的活動,聽到別人的交談,是一座刺激的“圓形知識廣場”[33]。實際上,上述兩個空間已經涉及學習共享空間之后的“共享空間概念的第三次迭代”——弱化了場地的形態限制和用戶的人際邊界,更寬松、更靈活、開放度更高、社交性更強。有意思的是,南洋理工大學和東京大學也恰好是為數不多的直接在圖書館空間分類名稱中使用“學習共享空間”一詞來表征傳統團隊學習區的高校。

圖書館學習空間有非常豐富的內容,機房、(常設)展廳、培訓室、放映廳、報告廳、實驗室、工作室等均可被納入其范疇,但由于資料有限或各校差異較大,無法形成整體性評價,故未作討論。

3.3 圖書館的社交性分析

不僅特定學習空間具有某種程度的社交性,學習空間作為一個整體也可以進行社交性評價。考察各校圖書館強/弱社交學習空間的比例,可將其整體社交性劃分為“極弱”“弱”“中度”“強”四個等級。“極弱”即弱社交空間占有絕對優勢。不算咖啡廳,牛津大學博德利圖書館的老館和拉德克利夫樓全部是安靜學習區;除一間茶室、一間會議室外,劍橋大學圖書館全部為安靜學習區。因此,牛津和劍橋總館的社交性整體上是極弱的。“弱”即弱社交學習空間的占比顯著大于強社交學習空間。愛丁堡大學主圖書館三至六層全部為安靜學習區,二層與地下一層為混合空間,一層為團隊學習區,獨立學習空間是社交學習空間的近三倍,因此整體上是一個弱社交學習空間。“中度”是指強/弱社交空間的比例大體相當。哈佛大學圖書館將學習空間分為“交談”“低語”“安靜”三類,在總共97處空間中,“交談”51處、“低語”23處、“安靜”23處。依據前文研究將“低語”與“安靜”合并計數,哈佛圖書館學習空間在整體上具有中度社交性。“強”是指強社交空間的占比顯著大于弱社交空間。阿爾托大學圖書館總計三層,其中地下一層與一層分別是休閑空間與團隊學習區,二層為安靜學習區,整棟館舍是一個典型的強社交學習空間。代爾夫特理工大學圖書館在社交性管理方面值得關注。常規時段,該館有安靜學習座位371個,團隊學習座位超過700個,是一個顯而易見的強社交學習空間;一旦進入考試周期,該館會將所有開放空間中的團隊學習區改為安靜學習區,安靜學習座位增至1 000個左右,整體社交性由強轉弱。

4 啟示

4.1 學習空間的社交屬性與上層定位保持一致

ACRL曾在圖書館價值報告中提出高校圖書館的戰略應該和高校的整體發展戰略契合[34]。學習空間的社交性必須符合圖書館的宗旨、愿景,必須遵從高校的目標、定位。東京大學的定位是“全球性的知識創新與協作據點”。東京大學圖書館“21世紀學術共享空間”計劃的代表性成果——“圖書館廣場”是一個知識密集的新型團隊學習空間,具有極強的社交性,鼓勵跨學科的交流與融合,有效地促進了“知識創新與協作”,很好地對應了大學的發展定位。代爾夫特理工大學圖書館的使命是“讓知識自由流動”。該館擁有非常多樣化的學習空間,其中強社交性的空間占據了主導地位,圖書館整體而言是一個自由、開放、充滿活力的社交學習空間,為知識交流和團隊協作提供了非常優越的環境和氛圍,體現出對于“知識的自由流動”使命的高度支持。

4.2 平衡發展具有不同社交性的學習空間

從調研來看,雖然高校圖書館非常重視社交學習空間建設,各種社交學習空間“遍地開花”,但零社交性、弱社交性的各種獨立學習空間其實也在擴容,不同社交性的學習空間整體呈現出平衡發展態勢。牛津大學博德利圖書館將“學習空間數量增加4%”作為重要成果寫入了2017—2018年報[35],此處的“學習空間”是弱社交性的獨立學習空間。兩大類空間的平衡發展還體現在它們的和諧共處上:在空間有限的情況下,圖書館會修建玻璃墻等隔音設施來減少干擾,很多圖書館都有類似舉措;在空間相對充裕時,通常用分層劃區的方式來隔離兩大類空間,例如阿爾托大學學習中心采用的“低層鬧、高層靜”的規劃方案;更有大學為社交學習空間修建了專門的館舍——東京大學的學習型社交空間“圖書館廣場”建于綜合圖書館廣場的地下區域,獨立于全部是弱社交學習空間的綜合館,實現了徹底的“鬧靜分離”。平衡發展不是平均發展,而是不盲目跟風,合理、務實地設計發展模式。

4.3 提供多樣化的學習空間

調研對象在不同社交性的學習空間之下都有豐富的具體實踐。哥本哈根大學的碩士論文席、阿伯丁大學的研究室都是零社交學習空間之下的設計探索,對應不同情境的獨立學習需求。愛丁堡大學的咖啡學習空間、特拉維夫大學的“豆袋”室[36]都是學習型社交空間下的具體實踐,可以滿足不同目的的社交學習需求。一些高校圖書館會從用戶需求出發設置一些特殊的學習空間。例如多倫多大學羅巴茨圖書館的家庭學習空間[37],同時配備電腦、工作臺、白板等學習設施以及玩具、游戲桌、小黑板等兒童設施,滿足了家長兼顧(團隊)學習和(結伴)育兒的需求。更多的特殊學習空間源自用戶在專業學習和技能訓練上的需求,例如慕尼黑工業大學圖書館[38]設置了演講人角,配有攝像頭、麥克風、揚聲器、聚光燈、觸摸屏和實物投影儀,用戶能夠練習使用設備,并通過錄像了解自己的演講效果。總體來說,社交學習空間的細分類型更為豐富。

4.4 注重空間與服務細節

調研中發現了很多令人印象深刻的空間與服務細節,雖然它們不足以影響全局,但無疑能在很大程度上提升用戶的獨立或社交學習體驗。在獨立學習空間里,常常可以看到一些輔助用戶查閱文獻、方便用戶持續學習的服務。例如愛丁堡大學圖書館提供海綿書托和包布鋼鏈,前者用于支撐書本,后者用來固定書頁,是瀏覽大部頭典籍的絕佳輔助工具;再如帝國理工學院圖書館推出的“休息卡”,用戶可用填好離開時間的卡片臨時占座、離開休息,為用戶的持續學習提供便利。在社交學習空間里,不時能夠發現一些幫助大家放松、增強團隊凝聚力的設計。例如代爾夫特理工大學圖書館在大廳一角擺放了多臺按摩椅,用戶可以在休息、放松中互動、交流;再如南洋理工大學“李偉南圖書館空間”用著名科幻作家姓名、角色名和地名來命名學習區域,除了激發學生對科學探索的興趣,還能讓學生因某一科幻IP產生更強的團隊歸屬感。諸如此類的空間與服務細節不勝枚舉,充分體現出圖書館對用戶的重視和關懷。

5 建議

為了更好地認清國內外高校圖書館在學習空間社交性方面的差異,更好地吸取國外案例經驗,課題組還對包括清華大學在內的十余所國內高校圖書館進行了學習空間考察。調研過程中,清華大學人文社科圖書館一位副館長提出:“靜”是圖書館最寶貴的資源(之一)……為了追求“靜”,清華大學圖書館不僅規劃了大面積的安靜學習區,還設置了遠超國外高校的57間獨立學習室(研讀間)[39]。雖然清華也積極順應教育模式、學習范式的變革,用各種社交學習空間為用戶提供更多元化的服務,但對于“靜”的追求和踐行仍體現于整體和細節的方方面面。

清華大學圖書館整體而言無疑是一個弱社交學習空間,其他國內高校,如北京大學、復旦大學、中山大學、北京郵電大學、深圳大學、首都醫科大學等也大抵如此。可以說,獨立學習空間仍是中國高校圖書館學習空間的主流,這不僅僅是發展水平的問題(雖然圖書館實力還遠未達到國際頂尖,但清華在最新的QS世界大學排名中已經超越了耶魯),也是學習習慣和“學習性格”的問題。社交學習空間的學術價值毋庸置疑,學習空間的社交性也是一個值得高校圖書館思考和探索的問題。綜合國內外調研,本文提出以下有關學習空間社交性問題的建議:①在空間緊張時應該全力發展獨立學習空間,滿足用戶的獨立學習需求;②在空間基本充足的情況下細化獨立學習空間,滿足用戶不同情境的獨立學習需求,設置社交學習空間;③在空間充足的情況下細化社交學習空間,并嘗試強化社交學習空間的社交性,發展學習型社交空間;④注重通過細節來強化獨立/社交學習空間的特質;⑤必須保證社交學習空間不侵擾獨立學習空間。