腹腔鏡膽囊切除術后女性患者發生尿潴留的危險因素分析

段文英

術后尿潴留是外科手術的一種常見并發癥,急性的尿潴留會導致腎小球和腎小管功能損傷。并且留置導尿除了引起患者不適感以外,還會增加尿路感染、出血和泌尿生殖道創傷的風險[1]。術后尿潴留的發生率差異較大,2%~50%不等,其中男性的發病率顯著高于女性[2]。腹腔鏡膽囊切除術后尿潴留的發病率為0.1%~30.4%,主要取決于手術類型和麻醉方式[3]。由于女性患者尿道明顯短于男性,更能直接反映手術因素導致的尿潴留,但是對于女性患者中腹腔鏡膽囊切除術后尿潴留的危險因素研究相對較少[4-5]。因此,本研究擬通過回顧性分析腹腔鏡膽囊切除術女性患者相關的病歷資料,確定女性患者發生術后尿潴留的危險因素,通過主動識別有風險的女性患者,進而減少發生率,為指導臨床護理和治療提供重要信息,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年10月-2019年4月于本院行腹腔鏡膽囊切除術治療的女性患者382例的臨床資料進行回顧性分析。納入標準:(1)首次行腹腔鏡下膽囊切除的女性患者;(2)結合術中及病理診斷為膽囊炎;(3)年齡>18歲;(4)臨床資料完整。排除標準:(1)術前或術中給予留置導尿的患者;(2)先前存在泌尿系統疾病,如尿道狹窄,膀胱癌,神經源性膀胱等;(3)膽囊惡性腫瘤;(4)術中由腹腔鏡手術中轉為開腹手術者。患者年齡18~73歲,平均(58.7±6.9)歲,根據術后24 h有無發生尿潴留將其分為潴留組(n=19)和非潴留組(n=363)。本研究已經醫院倫理委員會批準。

1.2 方法 所有患者均行腹腔鏡膽囊切除術治療,術前均排空膀胱,在全麻下進行。通過查閱患者病案記錄,獲取研究對象的一般資料與臨床相關指標,包括年齡、體重指數(BMI)、既往史、合并癥、絕經、手術和麻醉持續時間、圍手術期液體量、術后鎮痛情況、術后疼痛評分及美國麻醉師協會(ASA)分級。絕經指月經至少停止12個月。術后疼痛評分根據數字等級評定量表(NRS)進行評估,用0~10數字的刻度標示出不同程度的疼痛強度等級,0分為無痛,10分為最劇烈疼痛,1~3分為輕度痛,4~7分為中度痛,7分以上為重度痛[6]。術后尿潴留是指在手術后24 h內膀胱排尿受損,醫護人員確認恥骨上部區域疼痛或膨脹,經超聲評估膀胱容積至少為500 mL,并且給予留置導尿排出的尿液量≥400 mL[7]。

1.3 統計學處理 采用SPSS 23.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用(±s)表示,比較采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗,使用logistic 回歸分析發生尿潴留的危險因素。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

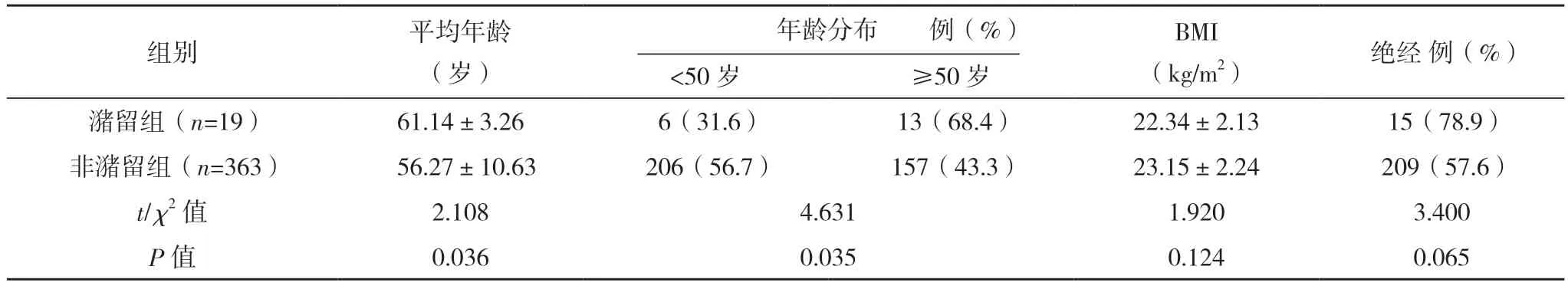

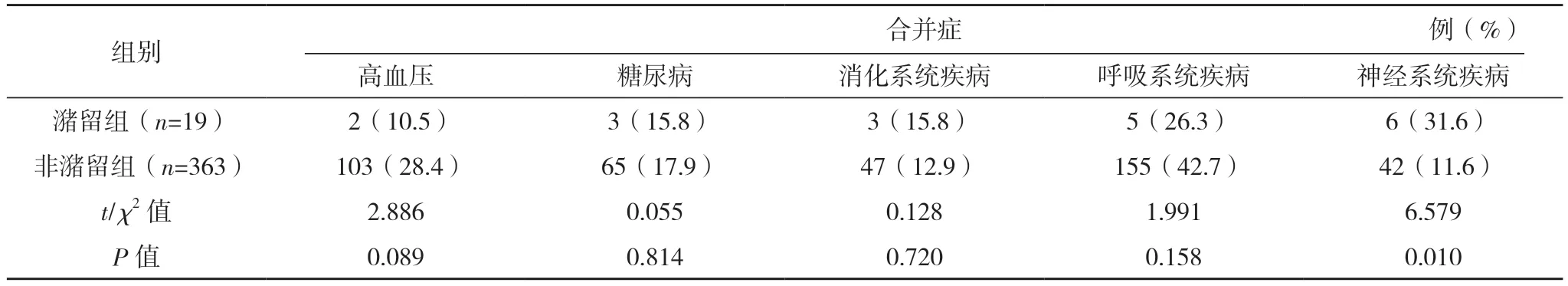

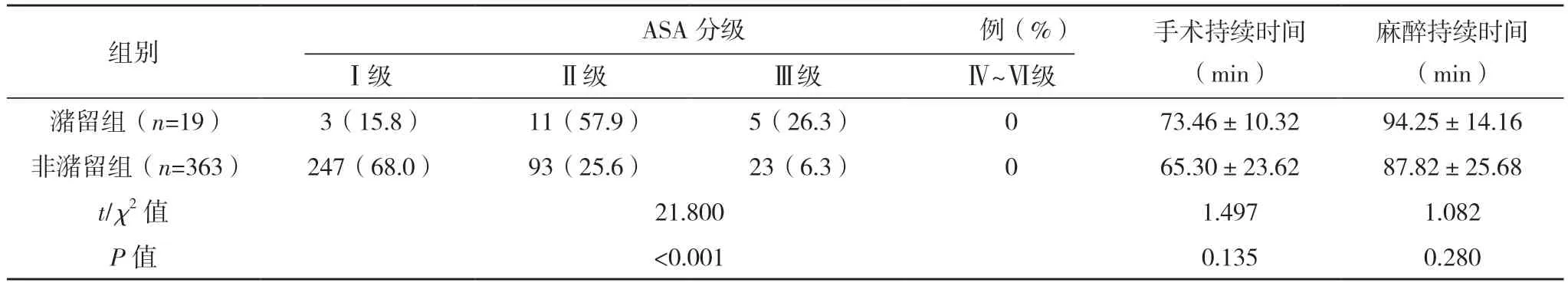

2.1 兩組一般資料與臨床相關指標比較 兩組BMI、絕經、合并癥(高血壓、糖尿病、消化系統及呼吸系統)、手術持續時間、麻醉持續時間、圍手術期液體量及使用鎮痛泵情況比較,差異均無統計學意義(P>0.05);兩組年齡、合并神經系統疾病、ASA分級及術后疼痛評分比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組一般資料與臨床相關指標比較

表1(續)

表1(續)

表1(續)

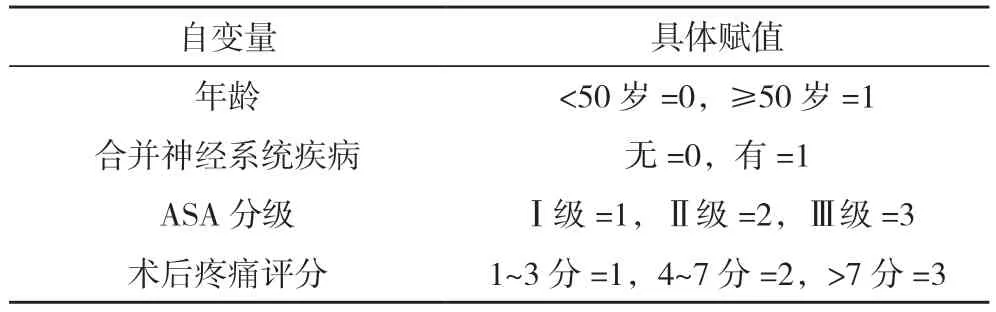

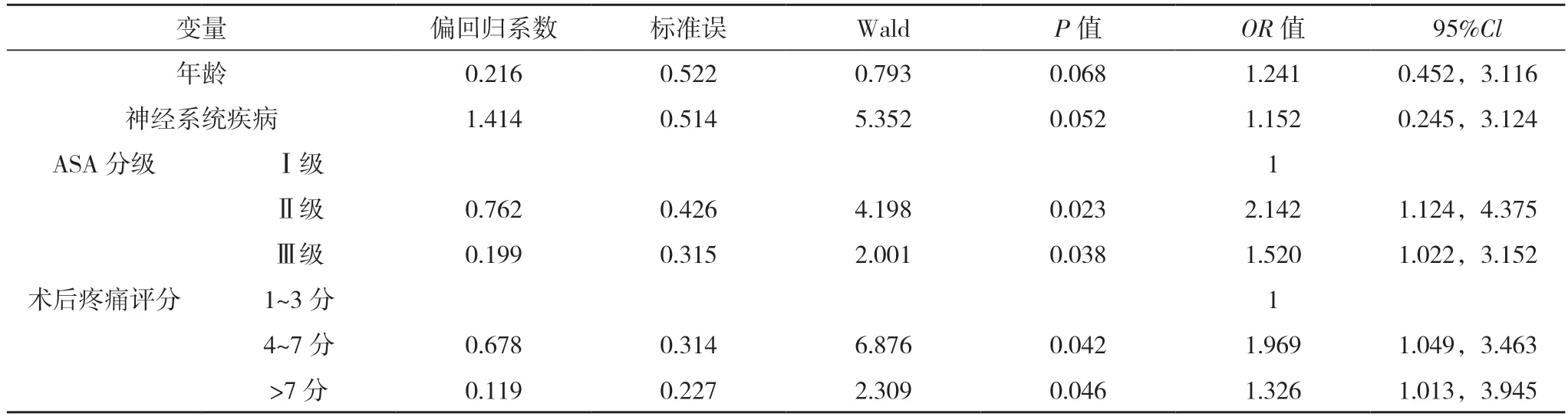

2.2 腹腔鏡膽囊切除術后女性患者發生尿潴留的多因素分析 將年齡,合并神經系統疾病,ASA分級及術后疼痛評分作為自變量,賦值見表2。相對于ASA分級Ⅰ級,ASA分級Ⅱ、Ⅲ級為發生術后尿潴留的危險因素(P=0.023,0.038)。相對于術后疼痛評分1~3分,4~7分與7分以上為發生術后尿潴留的危險因素(P=0.042,0.046)。見表3。

表2 條件回歸模型中的自變量賦值表

表3 腹腔鏡膽囊切除術后女性患者發生尿潴留的多因素分析

3 討論

隨著腹腔鏡手術快速康復診療思路的應用,有效縮短床位周轉率,充分量化術后尿潴留的發生率變得非常重要。術后尿潴留是普外科術后的一個常見并發癥。正常成人膀胱的容量在400~600 mL。當膀胱充盈至150 mL時,第一次出現排尿沖動。當膀胱被填充到300 mL時,膀胱壁的張力受體被激活,這刺激副交感神經,最終導致排尿時逼尿肌收縮[8]。既往研究表明術后尿潴留主要是由排尿反射障礙引起,主要與額葉和腦橋調節中心有關[8]。這種障礙最終會導致各種并發癥,如膀胱縮小、下尿路癥狀等,進而導致腎功能損傷和尿路感染,延長住院時間,但目前對于女性患者術后發生尿潴留的關注度較少[4-5]。因此,本研究擬尋找相關的危險因素,優化診療流程及思路。

盡管女性患者術后發生尿潴留發生率低于男性。但是本研究中女性患者術后尿潴留的發生率為5.0%(19/382)。既往研究中接受腹腔鏡膽囊切除術的患者有0.1%~5.1%發生術后尿潴留,文獻[9]為大規模(400 000例患者)回顧性隊列研究,結果顯示術后尿潴留的發病率為2.1%。但文獻[10]顯示腹腔鏡膽囊切除術的術后尿潴留發病率高達16.4%。主要是因為除了診療流程和患者特定的差異外,還缺乏對術后尿潴留的標準化定義[11]。本研究對術后尿潴留的定義是由于不能排尿需要給予留置導管,且留置導尿排出的尿液量≥400 mL的患者。這一定義避免了簡單地測量術后膀胱容積導致的術后尿潴留過度診斷,文獻[12]對常規術后膀胱超聲的研究發現,近50%的患者膀胱容積為500 mL,但這些患者中只有一半需要插管。

本研究結果顯示,年齡不是腹腔鏡膽囊切除術后女性患者發生尿潴留的獨立危險因素。Baldini等[13]發現,在≥50歲時,術后尿潴留的風險增加了2.4倍以上。此外,Campbell等[14]在對186例接受頸動脈內膜切除術患者的回顧性分析中,基于多變量分析認為年齡是術后尿潴留的一個危險因素(心率1.05,P=0.049)。同樣,Altschul等[8]和Lee等[15]在對接受脊柱手術的397名患者和205名患者的單因素分析中,發現術后尿潴留組和非術后尿潴留組之間的年齡存在顯著差異。文獻[16]薈萃分析表明,60歲是外科術后發生術后尿潴留高風險的截止年齡。有研究推測老年患者患術后尿潴留風險較高可能與相關脊髓通路的退化有關[7]。本研究結果顯示,年齡不是獨立的危險因素,但兩組年齡比較,差異有統計學意義(P<0.05),可能與其他危險因素造成了疊加。老年患者可能由于肌肉緊張度降低,神經功能障礙增多導致他們對疼痛的感覺不敏感,使得在排尿時盆底完全放松,但仍需進一步研究證實該推測。

既往研究表明手術時間延長、全身麻醉、使用阿片類藥物是外科術后發生尿潴留的獨立危險因素[13,17]。而本研究中,兩組手術持續時間、麻醉持續時間、圍手術期液體量及使用鎮痛泵情況比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。與其他類型的腹腔鏡外科手術相比,腹腔鏡膽囊切除術的手術持續時間相對較短,本研究中所有手術均在全身麻醉下進行,采用統一的誘導和維持方案。此外,術后使用阿片類藥物僅限于單劑并且術后鎮痛采用非甾體抗炎藥,撲熱息痛等。有關圍手術期輸液量,Altschul等[8]認為當液體量超過750 mL時,術后尿潴留的風險增加了2~3倍。但在本研究中,兩組圍手術期的輸液量都小于700 mL。

Mason等[16]研究顯示糖尿病、前列腺癌、前列腺良性增生病、腦卒中和人類免疫缺陷病毒感染為尿潴留的危險因素。本研究中,兩組合并神經系統疾病的比例比較,差異有統計學意義(P<0.05)。既往研究認為良性腦瘤、癡呆、阿爾次海默病、短暫性腦缺血發作和腦血管意外等神經系統經疾病可能影響腦神經排尿回路的功能[17-18]。但在多因素分析中,合并神經系統疾病不是獨立危險因素,這可能是因為本研究中伴隨有神經系統疾病女性患者的樣本量較小,不包括足以導致術后尿潴留的神經系統缺陷性疾病,還需要將神經系統疾病進行更詳細的分類,并分析它們與術后尿潴留發病率的關系。

本研究結果顯示,ASA分級與術后疼痛評分為女性患者發生術后尿潴留的獨立危險因素(P<0.05)。認為術后尿潴留的發生可能受到神經血管變性疾病的影響,但仍需進一步研究證實。術后疼痛可能會阻止患者放松會陰肌肉和增加腹部壓力以達到足以排尿的膀胱內壓力[19]。此外,術后疼痛可能會限制患者在手術后采取典型的排尿姿勢,導致術后尿潴留[20]。但是由于術后疼痛評估是一種主觀評估,術后使用麻醉劑和鎮痛泵也會有效減輕疼痛對術后尿潴留影響。

本研究局限性在于,首先由于為單中心研究,樣本量較少,運用統計分析確定術后尿潴留危險因素的能力有限。還需要進一步的多中心研究來對危險因素做進一步分析。其次,本研究為回顧性研究,收集的信息容易存在一定的偏倚,還需進一步進行前瞻性研究來證實系統化術后排尿護理方案對減少長期排尿功能障礙的影響。總之,ASA分級與術后疼痛評分為腹腔鏡膽囊切除術后女性患者發生尿潴留的危險因素,在手術前應對存在上述危險因素的女性患者采取適當的預防措施,可能有助于減少術后尿潴留的發生,并縮短患者住院時間。