卵巢癌患者認知情緒調節與其HAMD評分的關聯性分析

林春蘭

卵巢癌是常見的女性惡性腫瘤疾病之一,較其他婦科惡性腫瘤,卵巢癌發病率雖相對較低,但因其起病隱匿、惡性程度高等特征,病死率較高,嚴重危害婦女健康[1]。認知情緒調節則是個體控制認知改變,在面對應激事件實現情緒應答或情緒狀態變化最終控制認知改變的過程,也是機體產生適應性心理生理狀態的重要過程[2]。而抑郁作為典型的負性消極情緒,多被認為是情緒調節困難的最終后果之一,當個體不能對自身應激事件的情緒反應進行有效調節管理便可能進一步演化為抑郁癥[3]。在卵巢癌患者的診治過程中,不僅受疾病影響,對經濟、生活、性能力及生育力等未知感受等均可導致抑郁癥狀,如尹亞楠等[4]采集2 121例婦科手術患者進行抑郁現狀調查時便指出,惡性腫瘤患者抑郁程度顯著高于良性疾病、全國常模,類似報道極為繁多[5-6],但針對性研究卵巢癌患者認知情緒調節與HAMD評分關聯性的相關報道少見。鑒于此,現采集病例并開展如下研究,旨在為卵巢癌患者的臨床干預提供高價值參考依據。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將本院2018年1月-2019年12月收治的52例卵巢癌患者納入卵巢癌組,另篩選同期在本院行健康體檢的40例健康女性作為對照組。(1)納入標準:①卵巢癌組均符合卵巢癌基本診斷要求[7],有病理學診斷結果佐證;②對照組均為健康女性,無影響身心的內外科疾病;③均有獨立完成量表調查的能力,溝通正常;④無認知功能障礙。(2)排除標準:①既往有精神病史,或接受過心理咨詢;②文化程度極低,或不愿配合量表調查;③合并卵巢癌、卵巢癌所致并發癥以外的其他嚴重內外科疾病。研究對象均知曉研究內容并自愿簽署同意書,經本院倫理委員會批準。

1.2 方法 研究以問卷調查形式開展,調查開展前先對參與研究成員進行量表書寫規范、現場調查等相關知識培訓,取得研究對象知情同意并合作后分別采用認知情緒調節問卷(CERQ-C,α系數0.81,重測信度0.56)、漢密爾頓抑郁量表(HAMD)評分對研究對象進行認知情緒調節、抑郁評分評定[8-9]。采用雙錄入模式對問卷進行統一編號及錄入,依據錄入情況進行整理及邏輯檢錯。

1.3 觀察指標及判定標準 (1)采用認知情緒調節問卷中文版本(CERQ-C)評估患者的認知情緒調節情況。CERQ-C評分包括責難自己、接受、沉思、積極重新關注、重新關注計劃、積極重新評價、理性分析、災難化、責難他人9個維度,共36個條目,每個維度包含4個條目,按幾乎從不到幾乎總是對應1~5分,某些維度分值越高,則代表面臨負性生活事件時越傾向于使用該特定認知策略。(2)比較兩組的HAMD評分,HAMD評分可歸納為焦慮/軀體化(6個條目)、體重(1個條目)、認識障礙(6個條目)、日夜變化(1個條目)、阻滯(4個條目)、睡眠障礙(3個條目)、絕望感(3個條目)7個維度,共24個條目,每項分值按0~4分依次對應無癥狀到極重癥狀,分值越高,抑郁癥狀越嚴重。

1.4 統計學處理 采用SPSS 20.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用(±s)表示,比較采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗;卵巢癌患者認知情緒調節與其HAMD評分的關聯性采用Pearson相關性分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 卵巢癌組52例,年齡29~65歲,平均(50.87±10.66)歲;19例處于絕經期;婚姻狀況:已婚41例,未婚3例,離異8例;文化程度:小學9例,初中及高中29例,專科及以上14例;平均月收入(2 918.45±367.88)元;癌癥分期:Ⅰ期3例,Ⅱ期15例,Ⅲ期20例,Ⅳ期14例。對照組40例,年齡30~65歲,平均(49.88±11.02)歲;12例處于絕經期;婚姻狀況:已婚29例,未婚1例,離異10例;文化程度:小學7例,初中及高中22例,專科及以上11例;平均月收入(2 866.49±350.47)元。兩組年齡、文化程度、平均月收入水平、絕經期比例及婚姻狀況比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

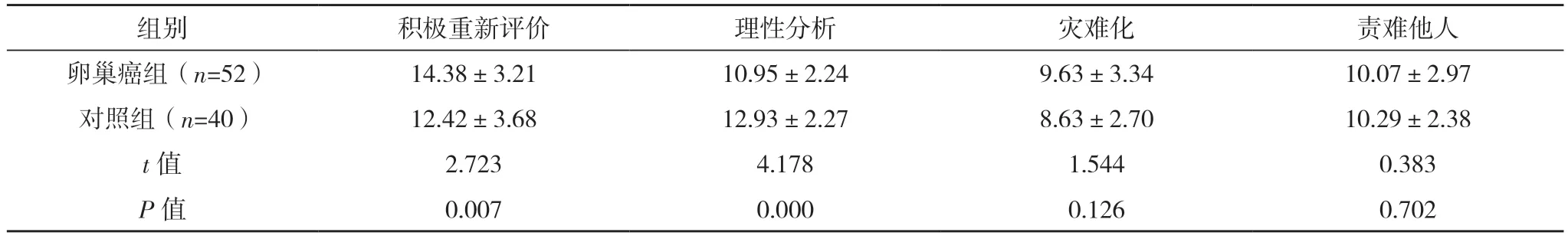

2.2 兩組CERQ-C評分比較 經CERQ-C問卷調查,卵巢癌組在重新關注計劃上得分最高,而對照組則在理性分析上得分最高。同時,兩組CERQ-C評分中責難自己、積極重新關注、災難化、責難他人評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);卵巢癌組CERQ-C評分中接受、沉思、重新關注計劃、積極重新評分均顯著高于對照組,理性分析評分顯著低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

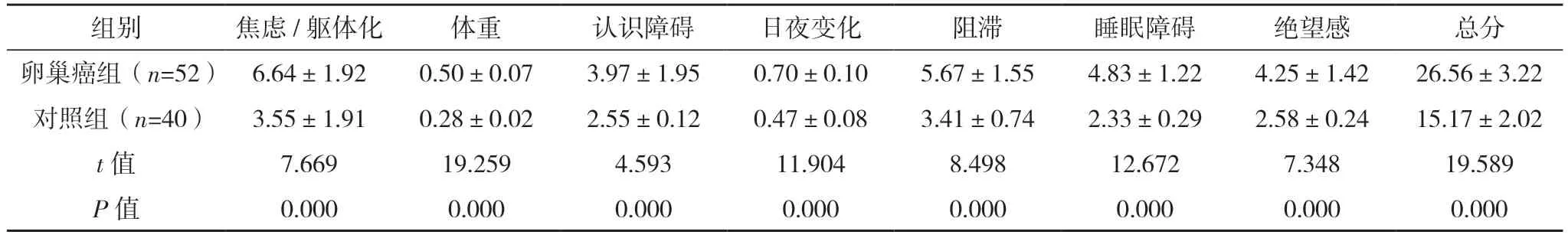

2.3 兩組HAMD評分比較 卵巢癌組患者HAMD評分中焦慮/軀體化、體重、認識障礙、日夜變化、阻滯、睡眠障礙、絕望感及HAMD總分均顯著高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

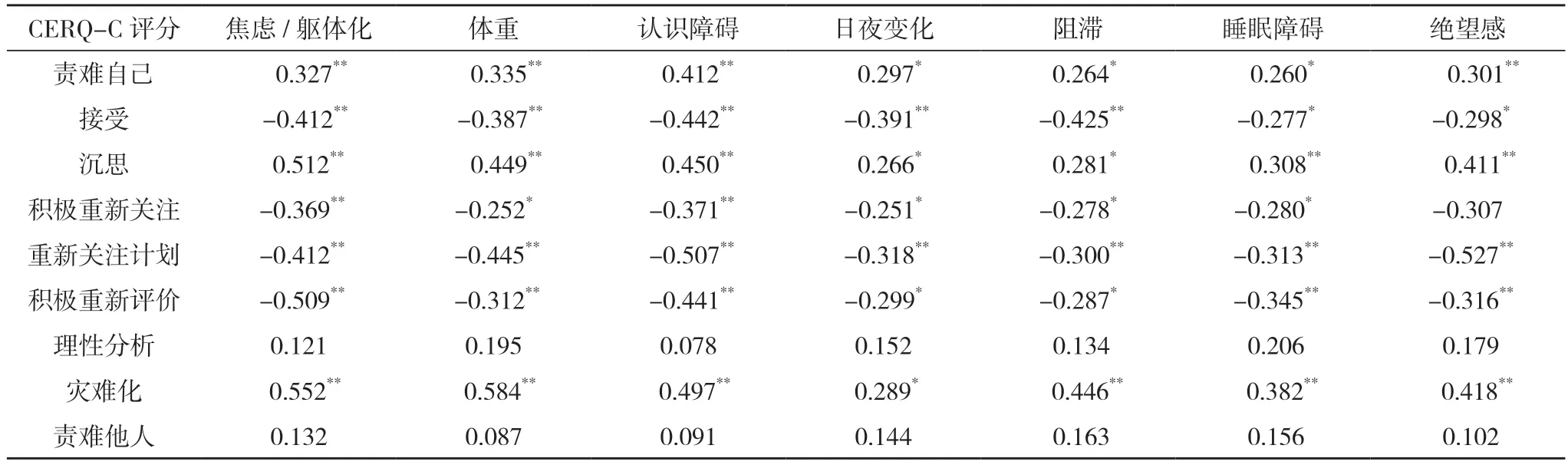

2.4 情緒調節與HAMD評分的Pearson相關性分析 CERQ-C評分中理性分析、責難他人與HAMD均無顯著相關性(P>0.05);責難自己、沉思、災難化與HAMD均呈顯著正相關(P<0.05);而接受、積極重新關注、重新關注計劃、積極重新評價則與HAMD均呈顯著負相關(P<0.05),見表3。

表1 兩組CERQ-C評分比較[分,(±s)]

表1 兩組CERQ-C評分比較[分,(±s)]

表1(續)

表2 兩組HAMD評分比較[分,(±s)]

表2 兩組HAMD評分比較[分,(±s)]

表3 情緒調節與HAMD評分的Pearson相關性分析

3 討論

個體認知情緒調節能力是指個體對情緒的適應性調節能力,也是維持心理健康的重要過程,而在這一過程中,個體面對應激性事件時所采取的情緒調節策略便是負性情緒的高價值預測因素;如李玲艷等[10]的報道甚至認為,認知情緒調節不僅可影響乳腺癌患者神經質人格,也是影響此類患者生活質量的重要中介變量,進一步提示認知情緒調節的臨床研究價值。

而本研究中,卵巢癌組在重新關注計劃上得分最高,而對照組則在理性分析上得分最高。其中重新關注計劃是指個體思考如何處理應激性生活事件或應采取何種應對措施的行為,分析卵巢癌患者在確診后,針對自身罹患疾病這一應激事件,不僅需思考疾病后續診治,還面臨家庭、經濟、社會工作等方面的改變,皆需予以應對,故該維度分值更高。而理性分析則指針對生活中的應激事件采取降低事件嚴重性質或強調與其他事件相比的相對性,系正常思維的一種;卵巢癌組CERQ-C評分中接受、沉思、重新關注計劃、積極重新評分均顯著高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。分析也與罹患卵巢癌這一應激性事件發生有關,當疾病確診后多數患者從最初難以接受逐漸發展至接受,順應行為,并針對疾病進行反復思考或感覺,如思考自己為何罹患疾病、思考既往與疾病相關的臨床癥狀或體征等,部分患者在確診并接受這一事實后甚至表現出更積極的生活工作態度,更為珍惜當前所擁有的人力、物力、感情等資源[11-12]。

同時本研究還顯示,卵巢癌組患者HAMD評分中焦慮/軀體化、體重、認識障礙、日夜變化、阻滯、睡眠障礙、絕望感及HAMD總分均顯著高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。影響卵巢癌患者抑郁癥狀的因素繁多,因疾病五年生存率低,對生存的擔憂,社會功能減退等,均可增加卵巢癌抑郁風險,經濟條件、社會及家庭支持度等亦是影響其抑郁發生的重要因素[13-17]。進一步分析認知情緒調節與抑郁的相關性,結果顯示,CERQ-C評分中理性分析、責難他人與HAMD均無顯著相關性(P>0.05);責難自己、沉思、災難化與HAMD均呈顯著正相關(P<0.05);而接受、積極重新關注、重新關注計劃、積極重新評價則與HAMD均呈顯著負相關(P<0.05)。究其原因,責難自己、沉思、災難化在CERQ-C問卷中屬非適應性情緒調節,為負性情緒調節策略,而接受、積極重新關注、重新關注計劃、積極重新評價均為適應性情緒調節策略,由此也提示卵巢癌患者采取適應性情緒調節策略或能在一定程度上減輕抑郁癥狀[18]。而陳黎明等[19]針對慢性心力衰竭患者的臨床研究不僅指出此類患者存在較高的負性情緒發生率,認知情緒調節便是其重要影響因素,并認為責難自己、接受、沉思、積極重新關注等與抑郁總分顯著相關,這與本研究結果由相似之處,但其中理性分析、責難他人亦與抑郁有顯著相關性,與本研究略有差異,分析或與研究對象不同有關。

綜上所述,卵巢癌患者CERQ-C評分中責難自己、沉思、災難化、接受、積極重新關注、重新關注計劃、積極重新評價與HAMD評分存在顯著相關性,臨床應予以重視,或可為卵巢癌抑郁患者的臨床干預提供新方向。