一株溶藻菌CBA02的分離、鑒定及溶藻特性研究

楊冰潔 向文洲 金雪潔 陳子碩 王靈 吳后波

(1.中國科學院南海海洋研究所 中國科學院熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室,廣州 510301;2.中國科學院大學,北京 100049;3.南方海洋科學與工程廣東省實驗室,廣州 510301)

微藻是一類資源豐富、種類繁多、生長速度快、具有極大應用價值的生物資源,其細胞內富含各類生物活性成分,如藻多糖、脂類、藻膽蛋白、β-胡蘿卜素、氨基酸、蛋白質等,在醫藥、保健、食品、化妝品、飼料和能源等諸多領域具有巨大應用潛力,被譽為生物技術開發的“朝陽產業”[1]。

微藻的大規模養殖是微藻資源商業化應用的必不可少的重要途徑之一,微藻的商業化大規模養殖通常于開放的水池或封閉的光生物反應器中單一藻株高密度培養[2]。然而在微藻的大規模養殖過程中,無論是開放還是封閉式的系統,環境中各種微生物如原生動物、其他雜藻、細菌、真菌和病毒等會通過各種途徑進入其中,這些微生物組成復雜,群落多變,一旦對養殖微藻有害的微生物進入養殖系統,輕則影響微藻的產量,嚴重時甚至破壞整個微藻培養體系導致“顆粒”無收[3],這是微藻資源大規模持續發展所面臨的重大挑戰。在微藻養殖生產系統中細菌豐富,通常能達到109個/mL,是藻細胞濃度的10-100倍[4],目前已知某些細菌菌株會降低微藻的產量[5-6]。細菌破壞微藻生產主要包括兩種方式,長期內逐漸降低生產或導致培養物快速失效甚至突然“崩潰”。

從理論上講,細菌可能通過直接裂解藻細胞或分泌溶藻物質而發揮有害作用[7]。近幾年來,有關藻菌互作特別是溶藻細菌的研究大部分集中于自然環境中有害赤潮或水華的生物防治等方面[8],而在微藻的工業化生產等方面的研究鮮有報道,隨著國際上對微藻廣泛應用前景的高度關注,從微藻養殖的病害防治的角度開展溶藻細菌的研究將十分重要和迫切。

本研究在海南三亞的微藻室外培養的前期研究中,發現一株污染藍藻可以廣譜“溶解”幾乎所有處于不同擴種階段、具有商業潛力的真核微藻,通過實驗室對該藍藻進行分離和培養研究,發現導致溶藻作用的罪魁禍首不是其藍藻自身,而是源自于多株附生該藍藻的細菌,藍藻的爆發只是溶藻細菌的伴生現象。本研究將首次報道該藍藻(Cyanobacterium sp.SCSIO-45682)藻際環境中分離得到的、對鹽生杜氏藻具有極強溶藻作用的有害細菌CBA02,對其溶藻能力和方式作出闡釋,初步分析其溶藻特性,以期為微藻大規模養殖中溶藻菌生物污染的防治供理論依據與指導。

1 材料與方法

1.1 材料

菌株CBA02從實驗室分離得到的藍藻(Cyanobacterium sp.SCSIO-45682)單種培養物的藻際環境中篩選獲得,該藍藻于2013年由本實驗室從海南省三亞市天涯鎮的被污染微藻開放養殖池中分離獲得。實驗藻種鹽生杜氏藻(Dunaliella salina,SCSIO-45153)藻種由中國科學院南海海洋研究所經濟微藻種質庫提供。

1.2 方法

1.2.1 培養方法菌株CBA02采用2216E海洋細菌培養基[9],于溫度28℃,轉速200 r/min條件下培養。

實驗所用所有藻種均采用F/2培養基[10],于溫度25±1℃、光照強度60±5 μmol photons/m2/s、光暗比24 h∶0 h條件下培養。

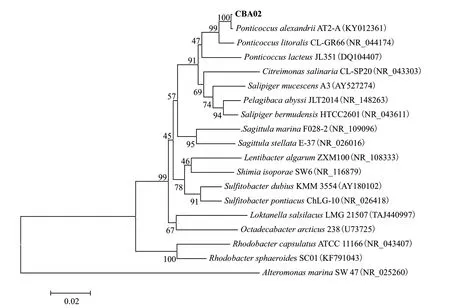

1.2.2 菌株CBA02的分子鑒定 通過16S rRNA基因測序鑒定。DNA提取方法參照Englen等[11],PCR擴增引物選取27F(5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3')和1492R(5'-TACGGYTACCTTGTTACGAC TT-3')[12]。PCR反應體系:25 μL Premix rTaq(TAK ARA),2 μL正向引物(27F),2 μL反向引物(1492R),2 μL模版DNA,2 μL二甲基亞砜(DMSO),17 μL ddH2O。PCR反 應 條 件:94℃ 4min;94℃ 45 s,50℃ 45 s,72℃ 95 s,36個循環;72℃ 10 min。PCR產物送至廣州天一輝遠基因科技公司測序。測序結果用BLAST軟件與GenBank中己知的16SrDNA進行同源性比較分析,并構建系統進化樹。選取與CBA02的16S rDNA 序列相似性較接近的菌株,用MEGA 6.0軟件以Neighbor Joining法構建系統發育樹。

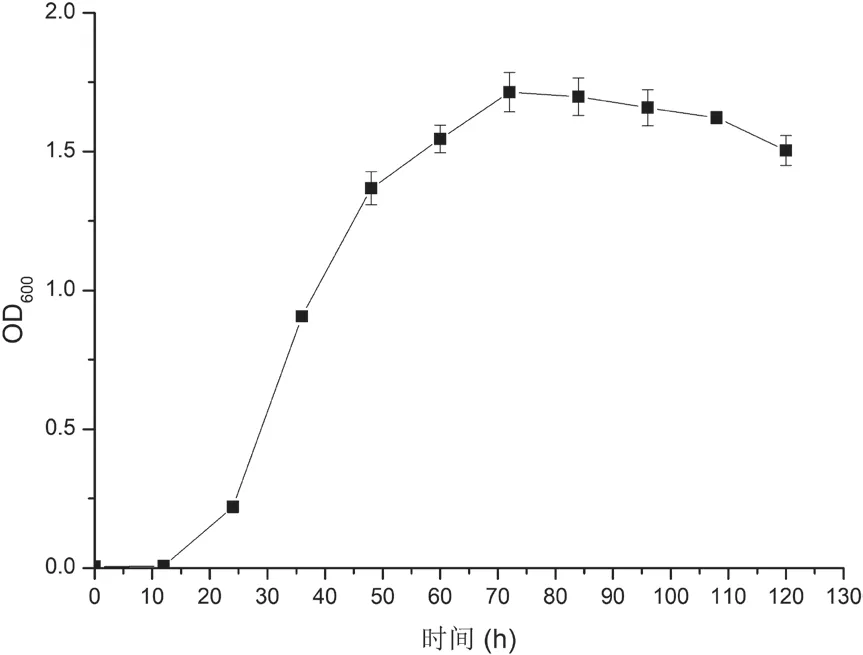

1.2.3 菌株CBA02生長曲線的測定 將固體培養基上的菌株CBA02菌落接種于2216E液體培養基中,設3組平行;于 28℃、200 r/min振蕩培養。每12 h 取樣測定其在600 nm處的吸光度(OD600),持續120 h。以吸光度(OD600)為縱坐標,時間為橫坐標,繪制生長曲線,便于后續實驗取樣。

1.2.4 葉綠素含量和溶藻率的測定 葉綠素a測定方法采用丙酮法[13]。溶藻率計算方法為:溶藻率(%)=(C0-Ct)/C0×100%。其中,C0和Ct分別代表對照組和處理組的葉綠素a含量。

1.2.5 菌株CBA02的溶藻效應研究

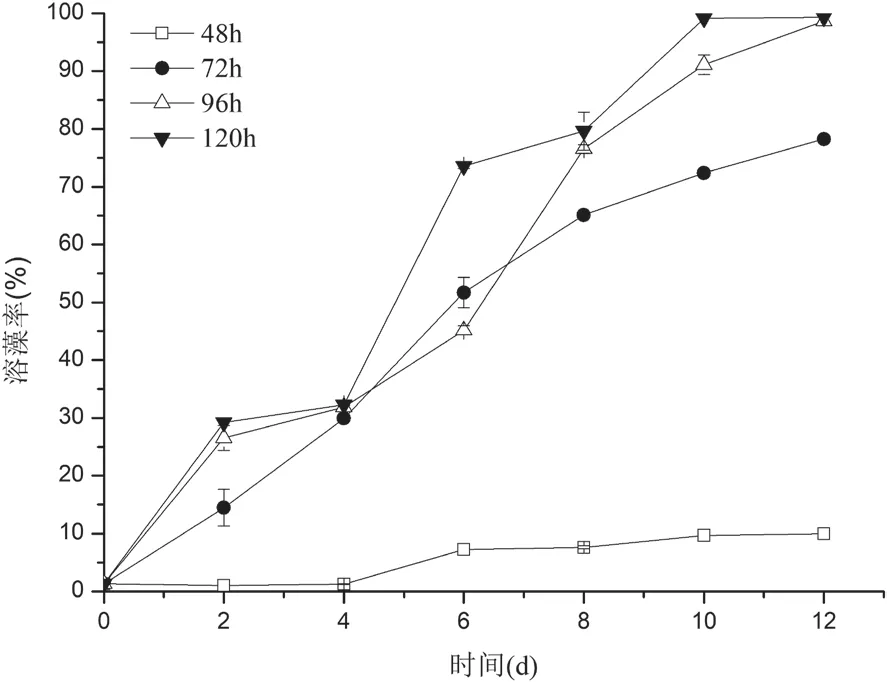

1.2.5.1 菌液不同發酵時間對溶藻活性的影響 取發酵時間為48 h、72 h、96 h和120 h的菌液按照20%(體積比)添加到100 mL處于對數生長期的初始葉綠素a濃度約為3.6 μg/mL(OD750=0.100±0.008)的藻液中,進行溶藻試驗;并以向相同藻液中加入等量2216E海洋細菌培養基作為對照,各設 3 組平行;共培養12 d,每隔2 d取樣,用于測定葉綠素a濃度,并計算溶藻率。

1.2.5.2 不同菌液添加量對溶藻活性的影響 取培養72 h的菌液(OD600=1.714±0.071)按照5%、10%、15%和 20%(體積比)分別加入到100 mL處于對數生長期的初始葉綠素a濃度約為3.6 μg/mL(OD750=0.100±0.008)的藻液中,進行溶藻試驗,各組中藻菌細胞數之比分別為1∶15、1∶30、1∶45和1∶60;并以向相同藻液中加入等量2216E海洋細菌培養基作為對照,各設3組平行;共培養12 d,每隔2 d取樣,用于測定葉綠素a 濃度,并計算溶藻率。

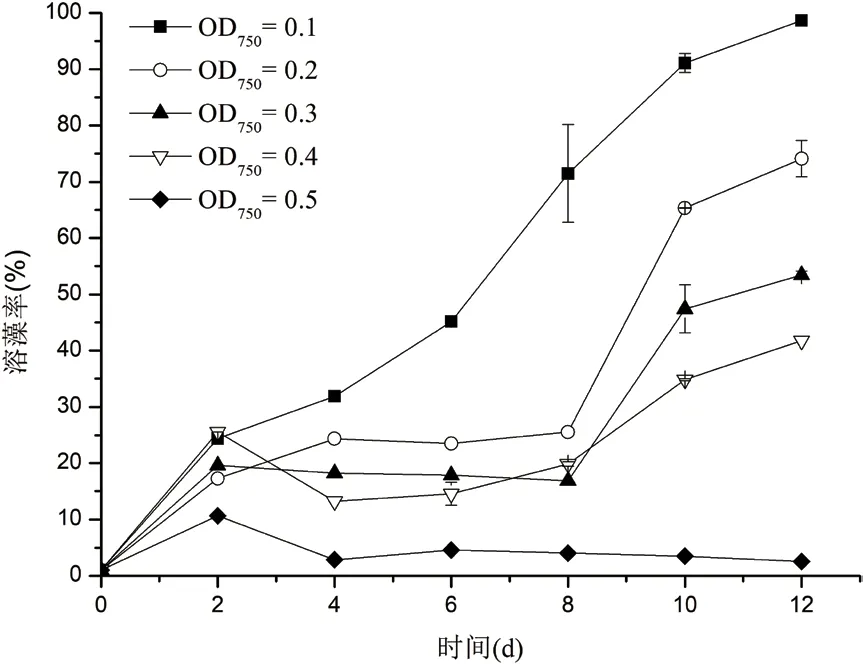

1.2.5.3 藻液初始濃度對溶藻活性的影響 利用F/2培養基將處于對數生長期的鹽生杜氏藻藻液(OD750= 1.200)稀釋成OD750分別為 0.1、0.2、0.3、0.4和0.5,各組中取100 mL藻液并按照 20%(體積比)加入培養72 h的菌株CBA02的菌液(OD600=1.714±0.071),各組中藻菌細胞數之比分別為1∶15、2∶15、1∶5和4∶15,進行溶藻試驗;并以向各組相同藻液中加入等量2216E海洋細菌培養基作為對照,各設3組平行;共培養12 d,每隔2 d取樣,用于測定葉綠素a濃度,并計算溶藻率。

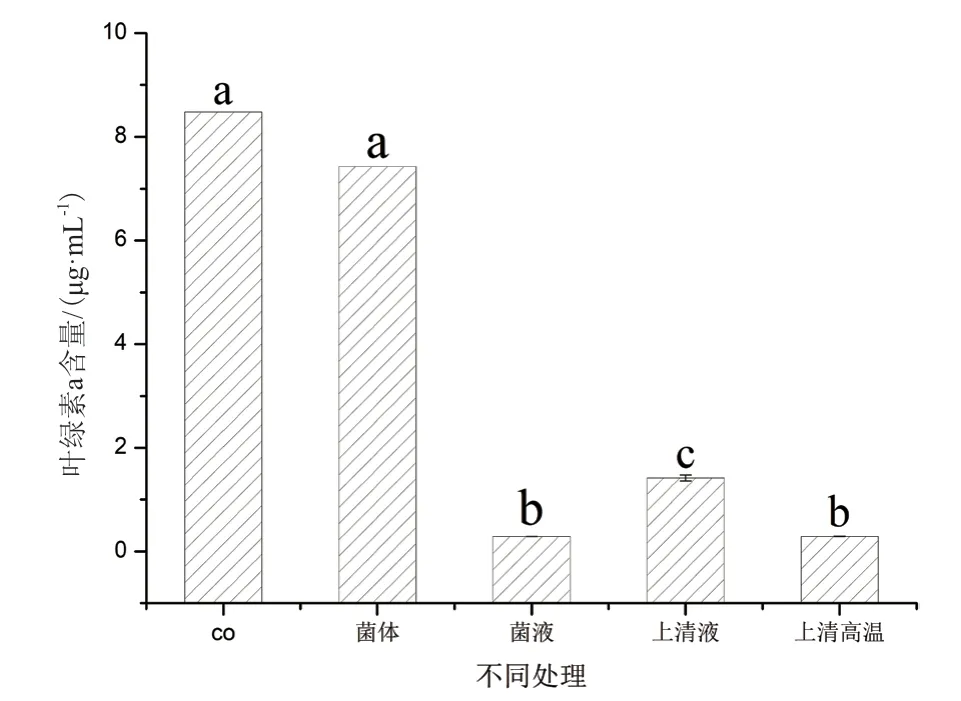

1.2.5.4 細菌的溶藻方式分析及高溫影響 取培養72 h的菌液(OD600=1.714±0.071)分別按以下方式處理:無菌水洗滌3次并以2216E重懸的菌體、原菌液、用0.22 μm濾膜過濾的無菌上清液及高溫處理(121℃)的無菌上清液,處理后的各組分別按照20%(體積比)添加100 mL對數生長期的初始葉綠素a濃度約為3.6 μg/mL(OD750=0.100±0.008)的藻液中共培養,并以向相同藻液中加入等量2216E海洋細菌培養基作為對照,各設3組平行,于第10天測定葉綠素a濃度。

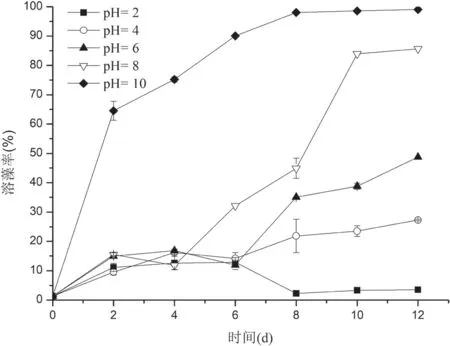

1.2.5.5 pH對無菌上清液溶藻活性的影響 取培養72 h的菌液(OD600=1.714±0.071)經離心后用0.22 μm濾膜過濾,得到無菌上清液,之后將其pH用4 mol/L HCl 溶液和4 mol/L NaOH溶液分別調成2.0、4.0、6.0、8.0和10.0,在室溫下過夜處理12 h后調回原pH,按照 20%(體積比)添加到100 mL對數生長期的初始葉綠素a濃度約為3.6 μg/mL(OD750=0.100±0.008)的藻液中共培養,并以向相同藻液中加入相同處理等量2216E海洋細菌培養基作為對照,各設 3 組平行,共培養12 d,每隔2 d取樣,用于測定葉綠素a濃度,并計算溶藻率。

1.2.6 數據統計 本試驗數據統計使用Graphpad Prism 5.0軟件,用One-way ANOVA 分析,選用Duncan’s 法進行多重比較,進行單因素方差分析,所有數據用平均值±標準誤差表示,P<0.05表示差異性顯著。

2 結果

2.1 菌株CBA02的分離鑒定

從藍藻(Cyanobacterium sp.SCSIO-45682)的藻際環境中分離出一株具有高效溶藻能力的細菌CBA02。擴增菌株CBA02的16S rDNA序列,獲得1 377 bp的DNA序列片段。將CBA02的16S rDNA基因序列于GenBank數據庫中已登錄的16S rDNA基因序列進行同源性檢索,并構建系統進化樹(圖1)。結果發現,CBA02與多株Ponticoccus的相似性達 99%以上,其中與一株Ponticoccus alexandrii 的相似性最高,達100%。

2.2 菌株CBA02生長曲線

將菌株CBA02接種在液體2216E中培養,每隔12 h取樣,測定其600 nm處吸光度(OD600),繪制生長曲線如圖2所示。從圖2中可以看出,CBA02生長延滯期為0-12 h,對數生長期為12-72 h,72 h后進入穩定期。后續選取細菌濃度較高的穩定期進行溶藻相關試驗。

2.3 菌株CBA02的溶藻效應研究

2.3.1 菌液CBA02不同發酵時間對溶藻活性的影響 菌株CBA02不同發酵時間對鹽生杜氏藻溶藻活性的影響如圖3所示。發酵時間為48-120 h的菌液均有一定的溶藻活性,且溶藻率隨菌液的發酵時間和共培養時間的增加而增加,其中發酵時間為48 h時溶藻率最低,在共培養至第4天時溶藻率沒有明顯變化,第4天之后溶藻率隨共培養時間的增加而有所上升,到第12天溶藻率達到最大為(9.98±0.14)%;其余各組中溶藻率變化趨勢類似,隨共培養時間的增加而增加,到第12天溶藻率達到最大,分別為(78.24±0.17)%、(98.69±0.27)%和(99.34±0.05)%。

圖1 菌株CBA02的16S rDNA序列與相關菌株的系統發育樹

圖2 菌株Ponticoccus sp.CBA02的生長曲線

圖3 Ponticoccus sp.CBA02菌液不同發酵時間對溶藻活性的影響

2.3.2 菌液不同添加添加量對溶藻活性的影響 菌株CBA02菌液不同添加量對鹽生杜氏藻溶藻活性的影響如圖4所示。各組中溶藻率隨體積比的增加而增加,其中菌液體積比為5%時溶藻率隨共培養時間的增加而有所上升,至第8天達到最大(33.49±0.54)%,第8天之后呈下降趨勢;其余各組中溶藻率變化趨勢相近,隨體積比和共培養時間的增加而增加,到第12天溶藻率達到最大,分別為(62.99±0.28)%、(82.79±0.24)%和(98.69±0.14)%。

圖4 Ponticoccus sp.CBA02菌液不同添加添加量對溶藻活性的影響

2.3.3 藻液初始濃度對溶藻活性的影響 鹽生杜氏藻的藻液初始濃度對菌株CBA02溶藻活性的影響如圖5所示。各組中溶藻率隨藻液初始濃度的增加而降低,藻液初始OD750為0.1時,溶藻率隨共培養時間的增加而上升,至第12天達到最大值(98.68±0.24)%;藻液初始OD750為0.2、0.3和0.4時,共培養至第2天時溶藻率有所增加,第2-8天溶藻率變化幅度并不明顯,但第8天后溶藻率隨共培養時間的增加而大幅提升,第12天達到最大,分別為(73.99±2.27)%、(53.44±1.24)%和(41.76±0.96)%,最終溶藻活性隨初始OD750的增加而降低;藻液初始OD750為0.5時,溶藻率于第2天達到最大為(10.64±0.77)%,之后隨共培養時間的增加而降低,到第12天溶藻率為(2.53±0.23)%。

圖5 鹽生杜氏藻不同藻液初始濃度對溶藻活性的影響

2.3.4 菌液CBA02的溶藻方式分析與高溫處理影響 為了研究菌株CBA02對鹽生杜氏藻SCSIO-45153的作用方式,將Ponticoccus sp.CBA02的菌體、菌液、無菌上清液及高溫處理無菌上清液分別接入藻液進行共培養,結果如圖6所示。結果表明,與對照組相比,菌液、無菌上清液及高溫處理無菌上清液組中葉綠素含量顯著性降低(P<0.05),葉綠素a含量分別為0.28 μg/mL、1.42 μg/mL和0.29 μg/mL,溶藻率分別為96.69%、83.23%和96.58%;菌體組中葉綠素a含量僅有小幅度降低,其溶藻率為12.40%,其中,高溫處理的無菌上清液和菌液的溶菌活性也明顯高于無菌上清液(P<0.05)。

圖6 Ponticoccus sp.CBA02菌液不同處理對溶藻活性的影響

2.3.5 pH對菌株CBA02無菌上清液的溶藻活性影響 調節菌株CBA02無菌上清液pH對其溶藻活性的影響如圖7所示。各組中溶藻率隨pH的增加而增加,上清濾液pH為2時,培養至第2天時溶藻率有所增加,第2-6天溶藻率大致處于平衡狀態,到第6-8天溶藻率隨培養時間的增加而降低,第8-12天溶藻率大致沒有變化;上清濾液pH為4和6時,第6天之前溶藻率變化趨勢與pH為2大致相同,第6天之后溶藻率隨共培養時間的增加而上升,到第12天達到最大,分別為(27.28±2.27)%和(48.74±2.27)%;上清濾液pH為8和10時,溶藻活性隨共培養時間的增加而增加,到第12天溶藻率達到最大分別為(85.63±0.33)%和(99.02±0.17)%。

圖7 Ponticoccus sp.CBA02無菌濾液經不同pH處理后對鹽生杜氏藻的溶藻效率的影響

3 討論

3.1 微藻規模化培養與溶藻菌污染

目前,已規模化培養的具有應用價值的常用微藻主要包括螺旋藻、鹽生杜氏藻、小球藻和雨生紅球藻等[12],在微藻的大規模養殖中,細菌、其他浮游生物的入侵污染會降低微藻的產量,造成巨大的經濟損失,是急需解決的重要問題。Scott等[15]從生長狀況不佳的微擬球藻中分離出一株芽孢桿菌(Bacillus pumilus),該菌株對微擬球藻的生長具有極大的抑制作用。Ding等[16]從含油微藻(Graesiella sp.WBG-1)的開放養殖跑道池中分離出一株該藻的體內寄生真菌Amoeboaphelidium protococcarum,該真菌能引起含油微藻(Graesiella sp.WBG-1)的種群崩潰。本研究從海南省三亞市天涯鎮被污染微藻開放養殖池中分離獲得一株藍藻(Cyanobacterium sp.SCSIO-45682)的藻際環境中分離得到1株細菌CBA02,對鹽生杜氏藻具有極強的溶藻能力,經分子鑒定屬于紅桿菌科(Rhodobacteraceae)的Ponticoccus屬,雖然該菌株與P.alexandrii的16S rDNA的相似度達到100%,但由于尚未開展生理生化和其它分子序列的比較分類研究,尚不能肯定CBA02與P.alexandrii為同一物種,因此目前僅能定名為Ponticoccus sp.CBA02。

鹽生杜氏藻(Dunaliella salina)是一種極具商業價值的微藻之一,富含大量的生物活性物質,如甘油、胡蘿卜素、蛋白質、多糖和各種微量元素等,在食品,醫藥,保健,化學和水產養殖中具有獨特的經濟價值[17]。由于鹽生杜氏藻的培養基采用高鹽度這一避免微生物污染的策略進行商業化培養,尚無有關細菌對鹽生杜氏藻產生溶解效應的報道,但過高的鹽度同時也限制了鹽藻的快速生長,因此,開展溶藻機制對于降低其培養鹽度、提高產率和減少高鹽極端條件控制所須的成本將均有裨益。而且正是由于微藻受制于細菌等微生物的污染及其導致的溶藻、噬藻或攝食微藻等敵害行為,目前僅有數種類似鹽藻具有極端適應性的微藻實現商業化開發,豐富多樣的微藻資源和生物活性物質還未能深入挖掘。以鹽藻的溶藻細菌為模式,開展溶藻機制和溶藻防控技術,對更好地開發微藻種質資源具有十分重要的理論意義和應用價值。

3.2 菌株CBA02的溶藻特性及溶藻機制

本研究發現,溶藻菌作用活性隨菌液發酵時間的增長而提高;溶藻菌Ponticoccus sp.CBA02的溶藻活性與其添加量有關,菌液濃度越高,溶藻活性越好,菌液添加濃度與溶藻活性呈現正相關的量效關系,在溶藻菌濃度較低時,其對藻細胞抑制作用不佳;溶藻菌作用活性與藻細胞初始濃度密切相關,藻細胞初始濃度越高,溶藻菌溶藻活性越差。CBA02溶藻的量效關系等特性與前人的報道類似,已有研究表明,溶藻菌的溶藻特性受到菌濃度、藻細胞初始濃度、光照強度、溫度、pH等多種因素影響。Shao等[18]研究表明當Bacillus sp.B50的細胞濃度達到 1.9×106CFU/mL時才有溶藻活性,而細胞濃度低于1.9×105CFU/mL時沒有溶藻活性,陳慶麗等[19]發現溶藻菌Pseudomonas aeruginosa JM1 的溶藻效率隨藻細胞濃度的增加而降低。

溶藻細菌主要通過直接溶藻和間接溶藻兩種方式進行,前者直接進攻藻細胞,與藻細胞表面直接接觸,甚至侵入藻細胞內而引起藻細胞裂解死亡,后者主要都是通過分泌抑制藻類生長或者溶解藻細胞的胞外物質來間接攻擊藻類[20]。本研究表明,CBA02的菌體只有微弱的溶藻活性,遠遠低于菌液和無菌上清液處理組,表明菌株CBA02的溶藻方式是間接溶藻,直接溶藻方式的可能性不大,推測該菌株通過釋放某些溶藻活性物質殺死鹽生杜氏藻SCSIO-45153。CBA02的菌體也具有微弱的溶藻性可能由于藻菌共培養時菌體已生長至對數生長末期和環境的突然改變導致菌體仍會分泌少量的溶藻活性物質。

與本研究類似,目前已在生態學研究中報道了多種間接溶藻菌的存在,如Li等[20]發現溶藻菌LY03通過分泌幾丁質酶溶解細胞壁使其裂解死亡。Yi等[21]報道了Acinetobacter sp.A2通過分泌殺藻物質4-羥基苯乙胺高效殺死銅綠微囊藻。Harvey等[22]報道Pseudoalteromonas piscida通過分泌群體感應信號分子前體改變菌藻互作關系,誘導赫氏圓石藻(Emiliania huxleyi)死亡。有關經濟微藻養殖中溶藻細菌的鑒定、溶藻方式的確定及其溶藻特性的研究并不多見。

從圖5中同時還可以看出,這些推定的溶藻物質具有較強的熱穩定性,無菌過濾液經高溫處理,其活性甚至高于未處理的無菌過濾液,一方面說明溶藻物質可能主要為耐高溫的非蛋白結構成分,另一方面,說明過濾上清液中可能存在熱敏、可抑制溶藻物質溶藻活性的成分,在高溫處理后其抑制活性被解除,溶藻物質的溶藻活性得以提高。

由圖7可見,酸堿條件對溶藻物質的活性具有顯著的影響,較強酸性條件(pH2)時的溶藻活性非常低,但當pH 逐漸升高溶藻物質的溶藻活性也隨之增強,高堿(pH10)時表現極強的溶藻活性,說明酸堿條件可能改變溶藻活性物質的穩定性、化學組成或結構及其與藻細胞的相互作用關系,從而改變其溶藻活性。

綜上所述,菌株CBA02通過分泌溶藻物質間接方式殺死鹽生杜氏藻SCSIO-45153,溶藻物質的主要成分可能為非蛋白成分,其溶藻特性受發酵時間、添加量、藻細胞初始濃度和pH的影響,同時具有熱穩定性,高pH條件更適宜其溶藻作用,溶藻活性隨著pH的降低逐步降低。這些特性對更好的追蹤、闡明溶藻物質的化學結構、特性與作用機制,以及針對微藻養殖的溶藻現象建立適宜的防控技術,提供了重要的科學線索和實驗基礎,相關工作有待更進一步的探索。

4 結論

本研究從經濟微藻開放池養殖池污染的藍藻(Cyanobacterium sp.SCSIO-45682)中分離出1株溶藻菌CBA02,經16S rRNA 基因鑒定為Ponticoccus sp.CBA02。該菌對鹽生杜氏藻SCSIO-45153具有極強的溶藻作用,胞外產生水溶性、熱穩定、適宜較高pH的溶藻物質是溶藻現象發生的主要原因,其溶藻活性受菌液發酵時間、添加量、藻細胞初始濃度和pH等因素的影響。