利用“建模法”分析實驗設計中常考題型

鄧文秀

實驗設計題是近幾年生物高考考察的熱點和難點,高考生物試題十分重視對實驗和探究能力的考查。考試統計結果顯示,實驗題成為得高分的瓶頸,而實驗設計的能力絕不是短時期內培養起來的。筆者在“構建生物實驗設計題常考模型”的教學中采用了“建模法”,并將其概括為3個步驟:激活舊知,生成問題—轉化問題,引導歸類—拓展延伸,活用模型。

一、激活舊知,生成問題

實驗設計題常以新情境下探究型實驗方案設計為主要形式,綜合考察同學們的實驗探究能力。通過復習探究型實驗的知識體系(見下圖),指出學生在實驗設計方面存在的問題,學會生成解決此類問題的思維模型:明目的—找變量—析結果—得結論。

二、轉化問題,引導歸類

【構建模型1】設計實驗,證明細胞分裂素能引起營養物質向細胞分裂素所在的部位運輸

【學生活動1】根據實驗要求展開交流討論,以學習小組為單位在學案上填寫相應內容。由因變量的檢測方法,自變量和因變量的關系,構建實驗設計題型的第一種書寫模型。

【教師進行問題引導】設計實驗時,需要關注的問題:一是本實驗的自變量是?因變量是?定性實驗還是定量實驗?實驗處理是施用加法原則還是減法原則?二是實驗中對因變量的檢測若涉及到物質的運輸類、過程類時,一般要對該物質作上標記,本實驗采用放射性同位素標記法。三是應該如何標記營養物質?在對物質進行標記時,往往標記的是合成該物質的原料,如課本中涉及分泌蛋白的合成和加工的過程,標記的是3H-亮氨酸。而本實驗中營養物質的范圍較廣,可標記氨基酸,也可標記葡萄糖等小分子物質,一般不標記大分子物質,為什么呢?通過這種問題鏈教學,既可以體現教師在課堂教學中的引導地位,又可以充分體現學生參與課堂、自主探究、合作探究的教學理念。

【問題解決】

【歸類總結】構建模型1:自變量 →材料→因變量(常考模型)

【構建模型2】將生長在水分正常土壤中的某植物通過減少澆水進行干旱處理,該植物根細胞中溶質濃度增大,葉片中的脫落酸(ABA)含量增高,葉片氣孔開度減小。研究表明:干旱條件下氣孔開度減小不是由缺水直接引起的,而是由ABA引起的,請以該種植物的ABA缺失突變體(不能合成ABA)植株為材料,設計實驗來驗證這一結論,要求簡要寫出實驗思路和預期結果。

【學生活動2】圍繞探究活動1交流討論問題,每個學習小組形成一份討論方案,明確實驗的自變量、因變量。由因變量的檢測方法,自變量和因變量的關系,構建實驗設計題型的第二種書寫模型。

【教師進行問題引導】本實驗提供的材料是ABA缺失突變體的植株,在自變量處理上采取了減法原則,而與探究活動1不同的是本探究實驗需要滿足一定條件,即“干旱條件下”才能達到實驗目的,提醒學生在書寫設計思路時應注意題干所給定的條件。

【問題解決】

【歸類總結】構建模型2:在……條件下,自變量 → 材料→ 因變量(條件模型)

【構建模型3】“葉片中 CO 基因通過促進 FT 基因轉錄影響開花”。為驗證上述假設,以野生擬南芥、CO突變體兩種植株為材料,證明該推測。請簡述你的實驗設計思路及預期結果。

【學生活動3】根據探究要求展開交流討論,以學習小組為單位在學案上填寫相應內容。明確本實驗的自變量、因變量,由因變量的檢測方法,自變量和因變量的關系,構建實驗設計題型的第三種書寫模型。展示小組交流討論后學習成果,其它學習小組補充完善。

【教師進行問題引導】實驗的自變量是?加法實驗還是減法實驗?因變量是?本探究實驗是希望學生找準自變量和因變量,而中間物FT基因轉錄的產物——FT-mRNA應作為自變量去處理還是作為因變量去檢測呢?所給定的材料中不難發現,FT-mRNA應該作為因變量1去檢測,而開花時間應作為因變量2去檢測。

【問題解決】

【歸類總結】構建模型3:自變量→導致→因變量1→ 因變量2

【構建模型4】“葉片中 CO 基因通過促進 FT 基因轉錄影響開花”。為驗證上述假設,以野生擬南芥植株、CO突變體植株、FT-mRNA、無關mRNA為實驗材料進行實驗,證明該推測。請簡述你的實驗設計思路及預期結果。

【學生活動】圍繞探究活動3交流討論問題,以學習小組為單位在學案上填寫相應內容。明確本實驗的自變量、因變量,由因變量的檢測方法,自變量和因變量的關系,構建實驗設計題型的第四種書寫模型。展示小組交流討論后學習成果,其它學習小組補充完善。

【教師進行問題引導】本實驗的自變量是?因變量是?本探究實驗與探究實驗3的區別是材料的不同,而中間物FT基因轉錄的產物——FT-mRNA應作為自變量去處理還是作為因變量去檢測呢?所給定的材料中不難發現,CO基因應作為自變量1處理,FT-mRNA應作為自變量2處理,為排除mRNA中還存在其他的附屬物會對實驗結果造成干擾,實驗組中設置加入的是無關mRNA,而不是不作處理,本實驗開花時間是作為因變量去檢測。作為中間變量到底應該作為自變量處理還是因變量檢測,關鍵是看題干中所提供的材料。

【問題解決】

【歸類總結】構建模型4:自變量1 → 產生→ 自變量 2 → 因變量

三、拓展延伸,活用模型

通過新的問題,再次啟發學生活用模型,讓學生取得收獲,進一步發展能力的同時,體驗成功的過程。例如:獨腳金內酯是近年新發現的一類植物激素。為了研究獨腳金內酯類似物GR24對側枝生長發育的影響,科研人員進行了實驗。

第一步:

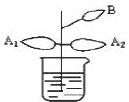

為了進一步研究GR24的作用機理,科研人員用野生型植株進行了圖2所示實驗,結果如圖3。

①進行實驗處理時,NAA應加入固體培養基____________(填“A”或“B”)中。

②據圖分析,GR24對側枝生長____________,推測GR24的作用機理是____________。

第二步:

據圖3的結果,科研人員提出了一個假設:在頂芽產生的生長素沿主莖極性運輸時,GR24會抑制側芽的生長素向外運輸。為驗證該假設,采用與圖2相同的切段進行實驗。請在下表中的空白處填寫相應處理內容,完成實驗方案。

課后讓學生多練習生物實驗設計題,更牢固掌握模型,使知識繼續延伸,達到提高學生運用知識解決實際問題的能力的目標。

運用“建模法”,“問題引導”是基礎,“模型歸類”是關鍵,“活用模型”是核心。教師是學生學習方向的引導者,學習方法的指導者;而學生則應通過“自主、探究、合作”的方式進行學習。利用“建模法”引導學生構建生物實驗設計題常考模型,提高學生實驗設計的應對能力,解決了千變萬化的實驗設計題,但模型并不是萬能的,所以更要加強學生審題,準確的語言表達等多方面的能力培養。