一帶一路”國際合作高級別視頻會議成功召開政策支持海南自貿港建設

本月絲路脈動的監測時間范圍從2020年6月1日到6月30日。國際層面,中方發起的“一帶一路”國際合作高級別視頻會議在北京成功舉行,“一帶一路”合作受到疫情和局部形勢雙重影響但勢頭并未逆轉,彰顯出強大韌性和旺盛活力。國內層面,李克強總理主持召開穩外貿工作座談會,云上廣交會“一帶一路”沿線市場反響積極,合力穩住外貿外資基本盤;出口跨境電商持續增長,成為穩外貿新亮點。

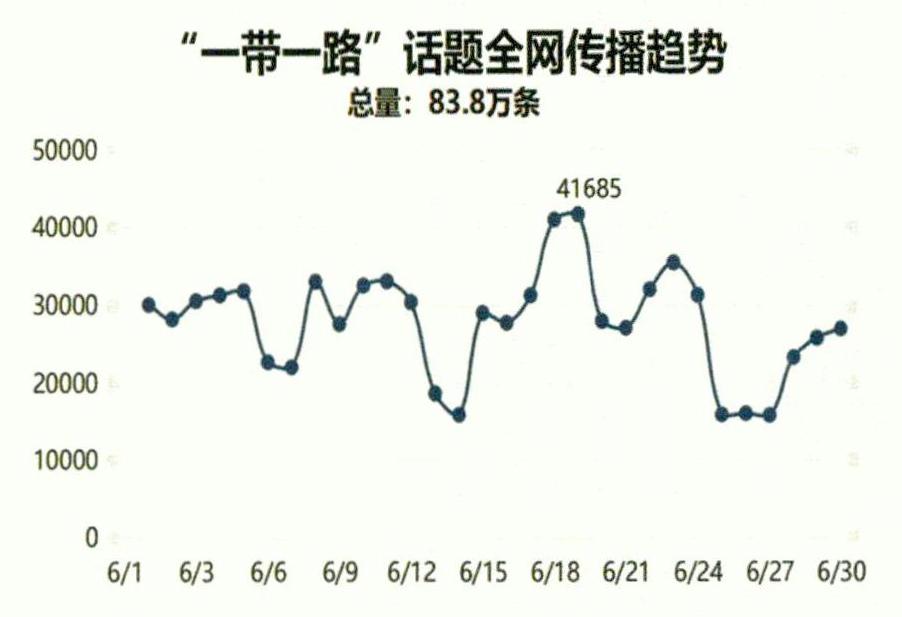

整體輿情態勢

根據騰訊數據顯示,2020年6月共監測到涉“一帶一路”輿情信息83.8萬條。6月19日達到波峰,信息量為41685條。輿論熱度較高的涉“一帶一路”事件主要有:一是習近平主持中非團結抗疫特別峰會;二是習近平向“一帶一路”國際合作高級別視頻會議發表書面致辭;三是中國一歐盟領導人“屏對屏”視頻會晤;四是世衛組織總干事譚德塞表示,中非特別峰會對于全球團結抗疫十分重要;五是國務院辦公廳印發實施意見,多渠道支持出口產品轉內銷。

國際戰略環境

近期,全球疫情形勢持續惡化,嚴重沖擊國際政經穩定,周邊及國際熱點復雜多變。

戰略環境方面,復雜嚴峻。一方面,全球疫情蔓延加劇。中國海外市場面臨疫情帶來的全球經濟衰退影響,不少發展中國家為推動經濟復蘇,不斷放松管控措施,使全球疫情擴散日益呈現長期化、常態化與復雜化的態勢。另—方面,世界經濟衰退風險大增。國際貨幣基金組織和世行相繼發布全球經濟展望報告,分別將2020年世界經濟增長預期再度下調至一4.9%和-5.2%,或陷入二戰后最嚴重經濟衰退。另—方面,全球債務風險激增。目前各國財政刺激規模已近11萬億美元,國際貨幣基金組織預測2020年全球公共債務占GDP比重將陡增近20%,超過101%。美歐日等發達經濟體在低通脹、高債務背景下,總需求和市場或長期疲軟。

政策環境方面,周邊形勢復雜多變。中印邊境對峙加劇。雙方邊境部隊在加勒萬河谷地區暴發沖突,造成人員傷亡。日頻頻在釣魚島及東海問題上示強。不排除雙方在東海及釣魚島問題上摩擦再度升級的可能。

輿論環境方面,美國在疫情、選情的共同作用下,進一步加大對華抹黑打壓。特朗普簽署“2020年維吾爾人權政策法案”,對中國推動香港國安法的實施說三道四,宣布取消出口許可豁免等一系列對港優惠待遇。美主流媒體普遍認為,特朗普選情連遭疫情與種族騷亂打擊,民調支持率已開始落后拜登,為扭轉頹勢,特朗普或進一步炒作中國議題以拉抬選情。

政策動態

中國發起“一帶一路”國際合作高級別視頻會議,向世界傳遞信心,深化高質量共建“一帶一路”。6月18日,中方發起的“一帶一路”國際合作高級別視頻會議在北京成功舉行。此次會議由中國外交部、國家發展改革委、商務部、國家衛生健康委共同舉辦,主題為“加強‘一帶一路國際合作、攜手抗擊新冠肺炎疫情”,旨在落實第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇共識,推動“一帶一路”合作伙伴加強抗疫國際合作,開展復工復產經驗交流與政策協調,推進高質量共建“一帶一路”。會議發表了《“一帶一路”國際合作高級別視頻會議聯合聲明》。習近平主席在書面致辭中指出,促進互聯互通、堅持開放包容,是應對全球性危機和實現長遠發展的必由之路,共建“一帶一路”國際合作可以發揮重要作用。我們愿同合作伙伴一道,把“一帶一路”打造成團結應對挑戰的合作之路、維護人民健康安全的健康之路、促進經濟社會恢復的復蘇之路、釋放發展潛力的增長之路。通過高質量共建“一帶一路”,攜手推動構建人類命運共同體。

中國與東盟地區疫情下經貿合作逆勢上揚,“一帶一路”疫后合作潛力巨大,數字經濟是重要領域。今年以來,中國與東盟克服新冠肺炎疫情影響,在經貿合作領域呈現諸多亮點。一是經貿總額不降反增。據海關總署統計,今年前5個月,中國與東盟貿易總值達1.7萬億元,增長4.2%,占中國外貿總值的14.7%。東盟超越歐盟,成為中國第一大貿易伙伴。中國正與東盟國家推動“快捷通道”。目前中國和東盟國家已就開展聯防聯控、加強宏觀政策協調等密切合作:中國和新加坡已于6月8日開啟“快捷通道”,并打造便利兩國貨物貿易的“綠色通道”;中國和印尼、馬來西亞等也將商討建立便利必要人員往來的“快捷通道”。

網上廣交會助力穩住外貿基本盤,“一帶一路”沿線國家積極參會。6月15日至6月24日,第127屆廣交會在網上舉行。6月2日至11日,廣交會還在全球舉辦22場“云推介”系列活動,聚焦重要貿易國和“一帶一路”沿線國家。國務院總理李克強出席第127屆廣交會“云開幕”儀式,并在致辭中強調,這次在網上舉辦廣交會,是特殊時期的創新舉措,探索了國際貿易發展的新路子,是要向國際社會表明中國擴大開放、努力維護國際產業鏈供應鏈安全的堅定決心。本屆廣交會,“一帶一路”沿線國家采購商的邀請量約占總邀請量的一半,進口展上,來自“一帶一路”沿線的參展企業、參展產品數量占比分別為72%和83%。產品主要涉及電子家電、建材五金、面料家紡、家屬用品、食品飲料等,推動“一帶一路”沿線企業開拓中國和全球市場。

加強與“一帶一路”國家和地區稅務部門的交流合作,服務“一帶一路”共建大局。目前,“一帶一路”稅收征管合作機制理事會成員已增加至36個,觀察員增加至28個。6月2日,以“同心抗疫,共克時艱”為主題的“一帶一路”稅收征管合作機制會議通過視頻形式召開。會議達成了廣泛共識。6月12日,《“一帶一路”稅收(英文)》期刊創刊式在京舉行,期刊力求打造成展示各國(地區)稅收工作成果、分享稅收工作經驗和加強國際稅收合作的高質量刊物,推動“一帶一路”稅收合作向縱深發展。

地方參與態勢

重磅政策助力區域發展。本月,中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》,以貿易投資自由化便利化為重點,以各類生產要素跨境自由有序安全便捷流動和現代產業體系為支撐,以特殊的稅收制度安排、高效的社會治理體系和完備的法治體系為保障,構建海南自由貿易港政策制度體系。四川省委副書記、省長尹力主持召開省推進“一帶一路”建設工作領導小組會議,提出建好用好四川自貿試驗區和中德、中法、中意等合作平臺,加大與重慶和京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地方、區域聯手合作,協同推動并不斷擴大對外開放。西藏推進“一帶一路”建設工作領導小組召開2020年第一次會議,強調科學謀劃“一帶一路”建設“十四五”規劃研究編制工作,全力推進拉薩綜合保稅區、吉隆邊境經濟合作區,加快中尼鐵路、航空等重大基礎設施建設等要求。廣西發布《關于推動進一步降低廣西北部灣港口中介服務收費專項行動方案(2020-2021年)》,對標上海港、寧波港和新加坡港等國內國際一流港口,提出了降低理貨服務費、碼頭操作費、集裝箱交接單費等13項中介服務收費降費目標。

中歐班列開行數量逆勢增長。截至6月7日,濟南歐亞班列開行220列,半年完成全年任務目標。“中吉烏”公鐵聯運國際貨運班列在甘肅國際陸港首發,拓展了向西開放新空間,將進一步強化蘭州在“一帶一路”黃金段上的支點作用,進一步優化廣州、蘭州、喀什等沿海內陸沿邊國家物流樞紐聯運機制。

6月11日,山東省港口集團有限公司與上海國際港務(集團)股份有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司分別簽署《深化世界一流港口建設戰略合作協議》和《世界一流港口全面戰略合作框架協議》。將在共同推進協同發展、合力應對世界港航新變化、共同優化口岸營商環境、共創世界一流港口、全面推進業務合作、共享改革創新經驗等方面進一步加強合作,共贏發展。6月,中國郵政“昆明一曼谷”國際貨運航線正式開通,是中國郵政自主航空網第一條直達泰國曼谷的國際航線。東方航空首開濟南一米蘭國際“客改貨”航班,由山東輝煌貨運公司承包運作,6月份共執飛26班。“鄭州一洛杉磯”跨境電商全貨運航線首飛,標志著河南跨境電商包機“鄭州一洛杉磯”航線正式開通,持續滿足日益增長的國際航空貨運新需求。

口岸邊民互市貿易創新改革首試成功。6月10日,首批9.16噸越南產互市進口商品通過中越雙邊交易平臺向越籍商鋪采購,由中方富滇銀行、越南農業和農村發展銀行實施跨境人民幣結算,進入口岸國際物流中心進行二次交易,而后進入國內流通,全程實現電子化、智能化、便利化。廣西于6月6日舉辦2020年中國(廣西)自由貿易試驗區云推介云招商云簽約活動,促成簽約項目31項,總投資額超過80億元人民幣。6月23曰上午,中韓交流合作“國際客廳”開廳儀式在青島市城陽區舉行,集會議、論壇、路演、招商、展示等功能為一體的“云端客廳”同步啟用,韓源新零售周末倉庫等8個重點項目現場簽約,總投資額達2.7億美元。

川渝聯手打造西部金融中心。四川省地方金融監督管理局、重慶市地方金融監督管理局近日簽署《共建西部金融中心助力成渝地區雙城經濟圈建設合作備忘錄》。探索建立成渝地區雙城經濟圈聯合授信機制,支持成渝兩地銀行機構對雙城經濟圈范圍內企業的授信、貸款視為同城授信、貸款。川渝兩地將合力構建支撐現代產業高質量發展和服務“一帶一路”建設的投融資平臺,同時共同爭取國家金融創新和開放試點政策在成渝地區雙城經濟圈先行先試。

多領域國際合作取得進展。河南省與古巴加強國際合作視頻對話會舉行,省長尹弘與古巴駐華大使圍繞加強人文、經貿、疫情防控等領域合作進行深入探討,達成新的共識。浙江省兩家高等教育中外合作辦學機構宣布開建。6月24日,溫州醫科大學阿爾伯塔學院舉行啟動儀式,由溫州醫科大學與世界百強名校加拿大阿爾伯塔大學聯合設立,成為全國首個聚焦臨床醫學的中外合作辦學機構,今年將啟動首批招生,辦學總規模為395人;由浙江工商大學和英國薩塞克斯大學共建的浙江工商大學薩塞克斯人工智能學院揭牌,成為國內第一個中外合作辦學的人工智能學院,今年計劃招生300人。聯合國環境規劃署向中國科學院大學、河南省生態環境廳和中原出版傳媒集團發來感謝信和采用證明,決定采用河南科學技術出版社出版的圖書《中國醫療廢物應急管理與處置指南》英文版為官方文件,為締約方在抗擊新冠肺炎疫情期間醫療廢物處置提供技術參考,及時準確地分享中國抗疫智慧和方案。

(本文由北京大學國際關系學院·騰訊“一帶一路”大數據創新項目課題組供稿,課題組成員包括組長翟斃崑,副組長婁曉希,組員胡鑫、龐偉、潘宇峰、趙鴻雁。)