《齊民要術》中的量詞及其語法化研究

閆瀟 李建平

摘? 要:成書于北魏末年的《齊民要術》量詞數量豐富、使用頻率較高,在魏晉南北朝數量范疇研究中具有重要價值。在《齊民要術》中,量詞總計有111個,其中,名量詞101個,動量詞10個。在繼承和發展先秦兩漢量詞的基礎上,又出現了新興量詞15個。從數量表示法的角度來看,在2237例物量表示法中,使用量詞的稱數構式開始占據優勢地位,但“數量名”結構僅占7.06%;在239例動量表示法中,使用動量詞的約占44.35%。同時,“數量”結構既可作狀語也可作補語,位置仍未定型。可見,此前學界認為該時期漢語量詞獲得大發展并趨于成熟的觀點有待修正,魏晉南北朝量詞主要繼承自兩漢,其語法化獲得一定程度的發展,但仍處于量詞史中的成長階段。

關鍵詞:《齊民要術》;量詞;語法化

一、引言

漢語及漢藏語系的重要特點之一是具有豐富的量詞,其量詞系統都不是一開始就存在的,而是由名詞、動詞等詞類經過漫長的語法化歷程逐漸形成的,這一歷程及其動因也成為漢語史研究的重要課題[1](P148)。《齊民要術》大約成書于北魏末年,是著名農學家賈思勰所著的一部綜合性農學著作,也是中國現存最早最完整的農書,其口語性強且量詞豐富。前人已對此做過很多研究,如賀芳芳對《齊民要術》的量詞進行了統計與分析,此書共出現名量詞47個,動量詞5個[2](P11);李小平根據量詞指稱的主要對象和范圍,將《齊民要術》的量詞歸納為四大類,即草木瓜果類,車具、牲畜類,面積、容量、長度、重量類,動作行為類[3](P156);汪維輝《〈齊民要術〉詞匯語法研究》對《齊民要術》中的92個量詞進行了較詳細的描寫[4](P123-142);馮青對《齊民要術》中個體量詞的使用情況及特點進行了分析[5](P37-40)。上述研究對《齊民要術》的量詞數量進行了統計,對其使用情況進行了描寫,對本文的撰寫深有啟示。不過,這些研究大都限于此書中具體量詞的釋義與用法,而很少涉及數量表示法的探討;同時,由于對量詞界定的不同而導致研究結果差異較大,且存在著一些遺漏的量詞;對在這一時期出現的新興量詞也較少關注。就此而言,我們仍然很難判斷這一時期量詞的發達程度和語法化程度。

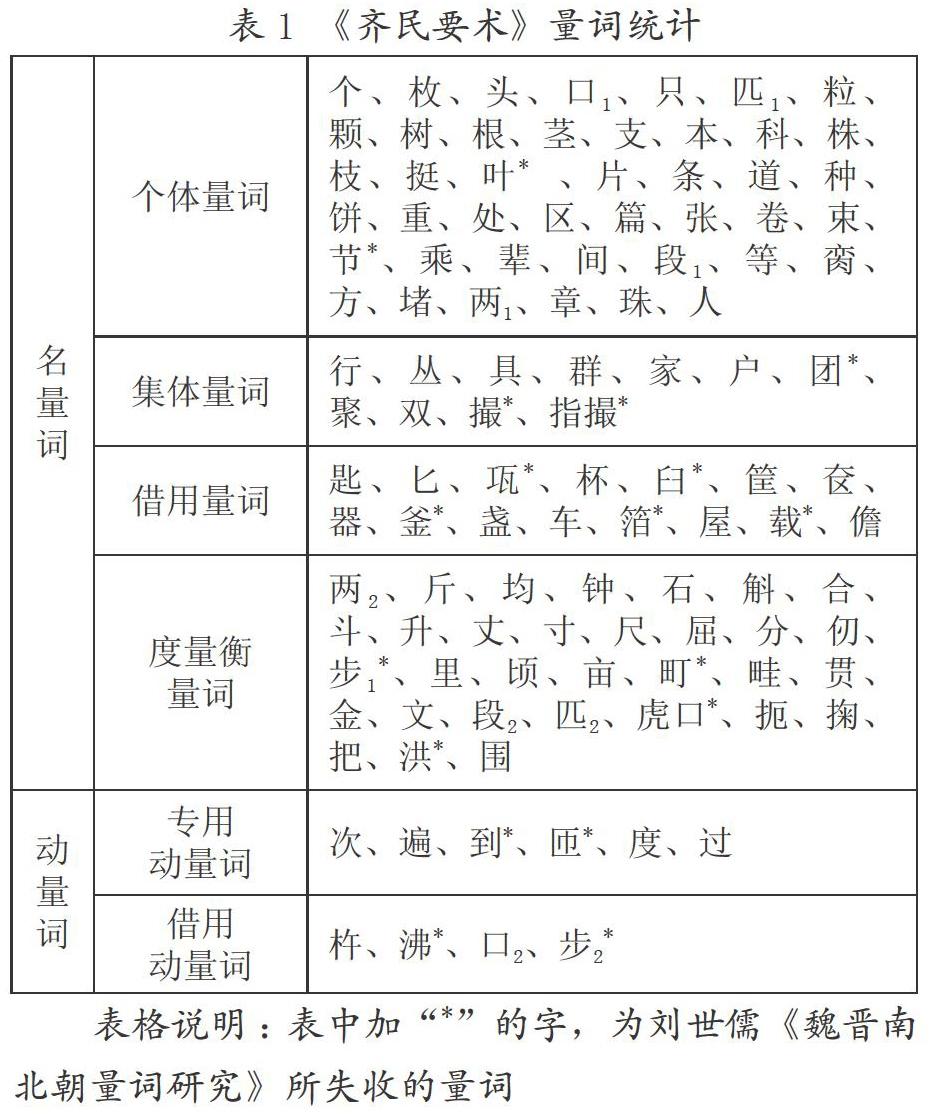

本文以石聲漢的《齊民要術今釋》為底本[6],對《齊民要術》出現的量詞進行了詳細統計,具體如表1所示(見下頁):

從表2可以看出,《齊民要術》中的量詞總計有111個,其中,名量詞101個,動量詞10個。同時,在繼承和發展先秦兩漢量詞的基礎上,又出現了15個新興量詞。

二、從《齊民要術》看量詞的發展與語法化程度

漢語量詞系統早在殷商甲骨文時期便已經萌芽,西周到東周時期有了初步發展,兩漢時期是量詞茁長的時代[7](P5);經過魏晉南北朝時期的成長,量詞系統獲得了進一步的發展[8](P4);到隋唐五代時期,量詞系統達到初步成熟[9](P9)。從歷時角度來看,《齊民要術》中的量詞及數量表示法既體現出魏晉南北朝的總體特色,也具有自己的獨特之處。

(一)名量詞的發展和語法化程度

名量詞是量詞系統中最重要的一類,名量詞的語法化程度是量詞系統發展成熟程度的重要標志。但對名量詞成熟時代的認識,學界一直存在爭議,有兩漢說、魏晉南北朝說、唐五代說、宋代說等諸多觀點。本文結合《齊民要術》中名量詞的使用情況,來考察這個時期的量詞使用特點,認為魏晉南北朝時代名量詞系統雖有較大的發展,但仍未完全成熟。

第一,名量詞與新生量詞數量多。

在《齊民要術》中,量詞總計111個,名量詞就有101個,占量詞總數的90.99%。值得注意的是,此書還出現了15個新生名量詞。其中,新興的個體量詞有“葉”“道”“章(計量大樹)”“珠(計量水滴)”;新興的集體量詞有“團”“具”“撮”;新興的借用量詞有“臼”“匙”“匕”等;新興的制度量詞有“扼”“洪”。這都體現了魏晉南北朝時代量詞系統的大發展,新量詞的增加滿足了用量詞稱量事物的需求,也為量詞系統的進一步發展并走向成熟奠定了基礎[4](P126)。

第二,名量詞中制度量詞豐富,出現頻率高。

在101個名量詞中,制度量詞有32個,占名量詞總數的31.68%,而且使用相對密集。如:“上農夫區,方深各六寸,間相去九寸。一畝三千七百區。一日作千區。區種粟二十粒;美糞一升,合土和之。畝用種二升。秋收,區別三升粟,畝收百斛。丁男長女治十畝。十畝收千石。歲食三十六石,支二十六年。”(《種谷第三》)這段文字中連續使用7個不同的量詞,制度量詞就有6個,反映了制度量詞的豐富和成熟。

第三,量詞獨用較多,有量詞重疊形式。

漢語量詞往往不獨立使用,一般要和數詞組成數量結構,以獲得更自由的組合能力[3](P156)。不過,在《齊民要術》中,有不少量詞單獨充當句子成分的例證,這可以分為三種情況:一種是數量結構中數詞“一”省略,如:“一畝兩載,載直絹三匹。”(《種胡荽第二十四》)這里的“載直絹三匹”即“一載直絹三匹”;一種是由于數量的不確定性而舍棄具體的數詞,表約數,如:“交址安定縣有木綿,樹高丈。”(《木綿第一一○》)這里的“樹高丈”是指幾丈高的樹;還有一種是量詞的重疊形式充當句子成分,如:“重重如此,以滿甕為限。”(《作菹、藏生菜法第八十八》)這里的“重重”即“每一重”。

第四,存在“Cl+Cl”的形式。

早在上古漢語中,量詞同量詞已經可以連用,并逐漸詞匯化成為雙音節復合詞[7](P40)。這種構詞方式在《笨曲并酒第六十六》也存在著:“其七酘以前,每欲酘時,酒薄霍霍者,是曲勢盛也……雖勢極盛,亦不得過次前一酘斛斗也。”斛斗,代指容量,可見“Cl+Cl”結構已產生。

第五,“Num+Cl”結構和“N+Num+Cl”結構在物量表示法中占絕對優勢。

吳福祥通過對《世說新語》《百喻經》和《賢愚經》物量表示法的考察,認為:“南北朝時期的文獻里,‘名+數+量和‘數+量+名兩種結構在使用頻率上相差無幾,前者并無呈現主流特征。”[10](P252)并進一步提出:“魏晉南北朝時期漢語量詞范疇整體上還顯示較低的語法化程度,量詞范疇的完全成熟應該是在唐代以后。”[10](P252)其總體結論確切無疑,但在對南北朝時期物量表示結構的探討上還需深入,其考察僅限于“口”“頭”等10個個體量詞,全面考察仍有待展開。

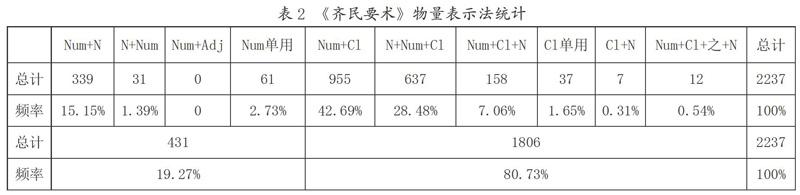

我們對《齊民要術》中的物量表示法進行了統計,具體如表2所示:

從表2可以看出,該時期量詞使用已非常普遍,其中,“Num+Cl”結構是主流,共955例,占42.69%;“N+Num+Cl”結構占28.48%,“Num+Cl+N”結構僅占7.06%。由于制度量詞是人工制定的,不存在語法化的過程,若不計制度量詞,則“Num+Cl”結構為271例,占12.11%;“N+Num+Cl”結構為151例,占6.75%;“Num+Cl+N”結構為77例,占3.44%;三種結構使用頻率的差異縮小,但“N+Num+Cl”結構的使用頻率遠遠高于“Num+Cl+N”結構。僅就個體量詞來看,“Num+Cl”結構共225例,使用頻率仍是最高的,“N+Num+Cl”結構67例,“Num+Cl+N”結構36例。可見,無論是綜合統計還是僅限于個體量詞,該時期“N+Num+Cl”結構的使用頻率明顯高于“Num+Cl+N”結構。

劉世儒曾提出“漢語名量詞發展到這一階段,基本上已經進入成熟時期了”[8](P4),其依據是在于“數量詞開始轉向以前附于中心名詞為原則,這是魏晉南北朝時代的事”[8](P45)。而在《齊民要術》中,“N+Num+Cl”結構的使用頻率明顯多于在物量表示法中占據重要地位的“Num+Cl+N”結構,且后者只占總數的7.06%。這些現象都說明數量詞前附于中心名詞的轉變還未完成。

劉世儒先生認為,數量結構成為一種句法規則是在魏晉南北朝時期完成的,并指出在這一時期,“數名組合不通過量詞介紹是個別情況,在一般情況下總是要通過量詞來介紹的”[8](P32)。但經統計發現,《齊民要術》中的“Num+N”結構并非個別情況,它占到了物量表示法總數的15.15%;還有一些“N+Num”結構,也占到1.39%。此外,同一量詞同時出現于這兩種結構的情況也較為常見,如《齊民要術·序》:“吳末,甘橘成,歲得絹數千匹。”“歲上一匹絹,亦可足用矣。”這些現象都是量詞發展處于過渡時期的重要表現。

第六,名量詞的運用表現出較大靈活性。

《齊民要術》中名量詞使用的又一個明顯特征是,稱量同一名詞時可以選擇不同的量詞,這體現了名量詞使用的靈活性。如《養魚第六十一》:“求懷子鯉魚長三尺者二十頭……得鯉魚長一尺者一萬五千枚。”在稱量鯉魚時,可以用“頭”,也可以用“枚”;又如《桃第九》:“須臾以玉盤盛仙桃七顆……王母以四顆與帝,三枚自食。”在稱量仙桃時,可以用“顆”,也可以用“枚”。當然,大部分名量詞所指稱的對象是明確的,表義也較為精確,但在名詞和量詞搭配中,經常出現相同名詞選擇不同的量詞,形成一對多關系,表現出名量詞運用的靈活性[5](P39)。

劉世儒先生在《魏晉南北朝量詞研究》中認為:“這類量詞在南北朝特別得到發展,其量詞的豐富,分工的細密,規范的明確,都不是這個時代以前任何一個時代所可以比擬的。漢語名量詞發展到這一階段,可以說基本已經進入成熟時期了。”[8](P4)確實如劉先生所言,這一時期名量詞(包括新生量詞)十分豐富,其分工也漸趨細密,不過,仍存在很多不規范、不明確的名量搭配。由此可知,這一時期并非劉先生所說的名量詞的基本成熟階段,而是量詞系統進一步發展的時期。

(二)動量詞系統的發展和語法化程度

同名量詞一樣,動量詞也不是先前存在的,其產生遠遠晚于名量詞。動量詞系統產生于兩漢時代,到魏晉南北朝時期,動量詞的使用有了很大的發展[11](P149),但遠未成為動量表示法的主流。

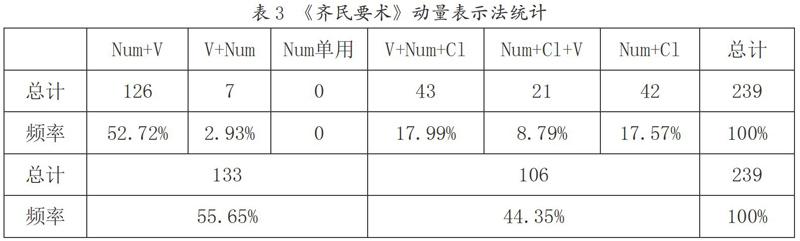

我們對《齊民要術》中的動量表示法進行了統計,具體如表3所示:

從表3我們可以解讀出以下信息:

第一,動量詞較少,動量詞的使用在動量表示法中未成規范。

《齊民要術》中只出現了10個動量詞,其中,專用動量詞僅有6個,且“Num+V”結構是最重要的動量表示法,占動量表示法總數的52.72%。由此可見,這一時期使用動量詞在動量表示法中還未成為主流,只有幾個常用的專用動量詞,動量詞的使用還不成熟,仍處于發展過程中。

第二,使用動量詞的動量表示法結構多樣,“V+Num+Cl”結構和“Num+Cl”結構占優勢。

使用動量詞的動量表示法的結構主要有三種:“V+Num+Cl”“Num+Cl+V”和“Num+Cl”,其中,以“V+Num+ Cl”結構和“Num+Cl”結構居多,兩者使用頻率相當。由此可知,魏晉南北朝時期使用動量詞來進行動量表示的用法并不穩定,動量詞的位置還不固定,在動量表示法中占據重要地位的“V+Num+Cl”結構僅占17.99%,遠遠沒有成為主流。總的來看,動量詞系統雖有一定的發展,但整個動量詞系統尚處于發展階段,各方面仍很不成熟。

劉世儒認為,“在南北朝這(筆者注:動量詞)是新興的詞類,但也得到了迅速而廣泛的發展,進入了初步成熟的階段”[8](P7),并進一步解釋說,“就整個體系上看,這時的動量詞和現代漢語比較起來可以說基本上已經沒有什么不同了”[8](P8)。我們認為,在南北朝時期,動量詞雖然發展迅速,但是從動量詞和動量結構的語法功能來看,它和現代漢語還是有很大不同的,特別是動量結構的位置尚不固定,這在一定程度上反映出動量詞的語法化仍是比較初步的。

三、《齊民要術》的量詞系統與新興量詞

在《齊民要術》中,量詞共計111個:名量詞有101個,其中,個體量詞43個,集體量詞11個,借用量詞15個,制度單位量詞32個;動量詞有10個,其中,專用動量詞6個,借用動量詞4個。限于篇幅,本文在對量詞進行分類考察時,以《漢語大字典》(第二版)(以下簡稱《大字典》)和《漢語大詞典》(以下簡稱《大詞典》)為參照系,重點分析南北朝時期的新興量詞和產生新用法的量詞。需要指出的是,下文凡是加“*”的字,都是劉世儒《魏晉南北朝量詞研究》所失收的量詞。

(一)名量詞系統

名量詞是用于稱量人或事物數量的量詞,包括個體量詞、集體量詞、借用量詞、制度量詞四大類。

1.個體量詞

在《齊民要術》中,個體量詞總計43個,其中,新興量詞有4個:葉*、道、章、珠。

1)葉*

用于計量輕薄的物體。《大詞典》引《齊民要術·羹臛法》:“用小鴨六頭,羊肉二斤……橘皮三葉。”《大字典》未收量詞用法,當補。

2)道

用于計量條形物體。《大詞典》《大字典》初始例均引唐代詩歌,《齊民要術》已見。例如:

(1)取生布割兩頭,各作三道急裹之。(《養牛、馬驢、騾第五十六》)

此外,量詞“道”在《齊民要術》中還常用于計量溝穴的數目,《大詞典》《大字典》均未收。例如:

(2)掘地為小圓坑,旁開兩道。(《涂甕第六十三》)

3)章

用于計量大樹。《大詞典》引唐代用例,《大字典》未收這一用法,《齊民要術》已見,可見“章”用作量詞不晚于魏晉南北朝時期。例如:

(3)薪藁千車,船長千丈,木千章,洪桐方章材也。(《養殖第六十二》)

4)珠

猶“滴”,用于計量液體。《大詞典》引現代用例,《大字典》未收量詞用法,《齊民要術》已見。例如:

(4)候皮爛熟,以匕瀝汁,看末后一珠,微有黏勢,膠便熟矣。(《煮膠第九十》)

例(4)是《齊民要術》卷九“煮膠第九十”中講解燒珍珠的用例,指“融化的珍珠滴數”,顯然是個體量詞,應為“珠”字最早的量詞用法。

2.集體量詞

集體量詞是用于計量表集體事物的量詞,《齊民要術》中總計有11個,其中,新興集體量詞有3個:團* 、具、撮* 。

5)團*

用于計量球形的物體。《大詞典》引唐代用例,《大字典》引宋代用例,《齊民要術》已見。例如:

(5)亦有全擲一團著湯中,嘗有酪味,還漉取曝干。(《養羊第五十七》)

6)具

用于計量完整對象。《大詞典》《大字典》均引《史記·貨殖列傳》:“旃席千具。”《齊民要術》中也有這一用法,如“車轂一具”等。“具”用作量詞,在《齊民要術》中另有一新興用法較為特殊,即用來稱量動物的器官,《大字典》《大詞典》中均不見引文和用例。例如:

(6)作酸羹法:用羊腸二具,餳六斤,瓠葉六斤。(《羹臛法第七十六》)

7)撮(指撮)*

以三指抓取的量,后泛指少量。《大詞典》《大字典》初始例均引《禮記·中庸》。“撮”與“指撮”意思相當,雖有容量單位之意,但稱量的量并不精準,且稱量的物體為固體,一般泛指少量,故本文將其歸為集體量詞。例如:

(7)大率豆黃三斗,曲末一斗,黃蒸末一斗,白鹽五升,裔子三指一撮。(《作醬等法第七十》)

(8)朱砂三指撮,油脂二合,清酒六合。(《養牛、馬、驢、騾第五十六》)

此外,汪維輝將谷物名“百群羊”的“群”也歸入集體量詞:“今墮車、下馬看、百群羊、懸蛇赤尾、罷虎黃、雀民泰、馬曳韁、劉豬赤、李浴黃、阿摩糧……”(《種谷第三》)按:這里的“群”當特指羊相聚而成的集體,如《詩經·小雅·無羊》:“誰謂爾無羊?三百維群!”它并非量詞。此處應是用“羊相聚而成的集體”這一義項而形成的谷物名,故不能將它視為新興量詞。

3.借用量詞

借用量詞是指在特定語境中,其他詞類具有了量詞的語法功能,但只是臨時的,其本質上并非量詞。《齊民要術》中有15個借用量詞,其中,新興量詞如:

8)臼*

用于計量一臼所容的數量。《大詞典》:“泛稱搗物的臼狀容器。”《大詞典》《大字典》均未見量詞用法,《齊民要術》已見。例如:

(9)作赤稻一臼,米里著蒿葉一把,白鹽一把。(《飧、飯第八十六》)

9)匙

作量詞即一匙之量。《大詞典》:“舀取食物等的小勺。”《大詞典》《大字典》均未見量詞用法,《齊民要術》已見,用匙來計量酪。例如:

(10)大率熟乳一升,用酪半匙。(《養羊第五十七》)

10)匕

作量詞即一匕之量。《大詞典》《大字典》均未見量詞用法,《齊民要術》已見。例如:

(11)以一銅匕水添之,可三十人食。(《作酢法第七十一》)

11)筐

用于稱量一筐所容的數量。《大詞典》《大字典》均未見量詞用法,在《齊民要術》中已見。例如:

(12)漉出,著筐中,令半筐許。(《作豉法第七十二》)

12)奩

即一奩之量。《大詞典》《大字典》均未見量詞用法,《齊民要術》中作借用量詞。例如:

(13)魏明帝時,諸王朝,夜賜冬成柰一奩。(《柰、林檎第三十九》)

13)儋

作量詞為一儋之量。《大詞典》:“同‘甔。石罌,一種小口大腹的陶器。”《大詞典》《大字典》均未見量詞用法,《齊民要術》中作借用量詞,計量液體。例如:

(14)漿千儋。(《貨殖第六十二》)

4.制度量詞

制度量詞也稱度量衡量詞,“是相對于自然單位量詞而言的,是指由人工定制的,由具體數量標準和固定進制的一類量詞”[3](P156)。《齊民要術》中制度量詞總計32個,其中,新興量詞主要有2個:扼、洪* 。

14)扼

用于計量成束的物體。《大詞典》《大字典》均引《齊民要術·種紫草》:“一扼隨以茅結之,四扼為一頭。”可見,這是魏晉南北朝時期新興的制度量詞。

15)洪*

用于計量成捆的物體。《大詞典》引《齊民要術· 種紫草》:“五十頭作一‘洪。洪,十字大頭向外,以葛纏絡。”可見,這是魏晉南北朝時期新興的制度量詞。《大字典》未收量詞義,當補。

(二)動量詞系統

動量詞是表示動作行為次數的量詞,按照其語法功能和語法化程度,可以分為專用動量詞和借用動量詞兩大類。

1.專用動量詞

專用動量詞是動量詞系統的核心成員,是專用于表示動作行為數量的,其原動詞義基本消失,語法化程度最高。在《齊民要術》中,專用動量詞共有6個。

16)過

猶“遍”“次”。《大詞典》《大字典》均引《素問·玉版論要》。《齊民要術》中也有用例,例如:

(15)全餅曲,曬經五日許,日三過以炊帚刷治之,絕令使凈。(《造神曲并酒第六十四》)

17)遍

相當于“次”“回”,一般稱量一個動作從頭至尾的全過程。例如:

(16)又蒸熟,又曝。如此三遍,成矣。(《作豉法第七十二》)

18)到*

《大詞典》:“量詞。猶道。”引北魏賈思勰《齊民要術·種榆、白楊》:“至正月二月中,以犁作壟;一壟之中,以犁逆順各一到。”在《種槐、柳、楸、梓、梧、柞第五十》中也有這一用法:“一畝三壟,一壟之中,逆順各一到。”這兩例均出現于講解種樹犁地的語境中,意為用犁正反各犁一遍,因此,這里的“到”并非“道”,而是作動量詞,相當于“遍”。可見《大詞典》釋義有誤,《大字典》未收“到”字的量詞用法,當補。

19)匝*

即“周”,環繞一周叫一匝。例如:

(17)先作麻紉,纏十許匝,以鋸截杜,令去地五六寸。(《插梨第三十七》)

20)度

同“次”。《大詞典》《大字典》均引唐代用例,《齊民要術》已見。例如:

(18)柿熟時取之,以灰汁澡再三度。(《種柿第四十》)

21)次

計量動作的回數。《大詞典》《大字典》均引唐代用例,《齊民要術》已見。例如:

(19)初下用米一石,次酘五斗,又四斗,又三斗。(《造神曲并酒第六十四》)

此外,《養羊第五十七》:“一歲之中,牛馬驢得兩番,羊得四倍。”此例中的“番”不應視為動量詞,“番”應與“倍”同義,均表示倍數。又,《養鵝、鴨第六十》:“先以粳米為粥糜,一頓飽食之,名曰‘填嗉。”李建平提出:“當‘一頓擺脫了‘一次性地這一語義滯留,‘頓就正式語法化為動量詞。”[12](P51)但這里的“頓”并未脫離“一次性地”這一語義滯留,還沒有語法化,也非動量詞。

2.借用動量詞

借用動量詞是相對于專用動量詞而言的,主要是借自名詞或動詞,臨時表示動作行為的數量,本質上并非量詞。由于魏晉南北朝時期量詞系統還未成熟,所以借用動量詞與專用動量詞數量相當,在使用頻率上,有些借用動量詞比專用動量詞更高。

22)沸*

用于計量液體煮沸的次數。《大詞典》《大字典》均未見其量詞用法。《齊民要術》中作借用量詞,并常與動詞“煮”搭配,用來計量煮沸的次數,使用頻率較高。例如:

(20)又取馬骨銼一石,以水三石,煮之三沸。(《種谷第三》)

23)杵

用于計量舂搗的次數。《大詞典》《大字典》均未收量詞義,《齊民要術》常見。例如:

(21)日中搗三千六百杵,訖,餅之。(《法酒第六十七》)

24)口

用于計量口腔動作的次數。《大詞典》《大字典》均引魏晉時期的用例,《齊民要術》中亦可見。例如:

(22)牽馬令就谷堆食數口。(《收種第二》)

25)步*

上古時期多用作名量詞計量長度,也可以用作動量詞計量走路的步數。《大詞典》《大字典》均只收名量詞用法,未收動量詞用法,當補。例如:

(23)筋勞者,兩絆卻行三十步而已。(《養牛、馬、驢、騾第五十六》)

此外,前人研究中將《齊民要術》中的“轉”也歸入借用動量詞,似可商榷①。

四、結語

綜上所述,《齊民要術》量詞數量豐富、使用頻率較高,在魏晉南北朝數量范疇研究中具有重要價值。在《齊民要術》中,量詞總計有111個,其中,名量詞101個,動量詞10個。在繼承和發展先秦兩漢量詞的基礎上,又出現了新興量詞15個。從數量表示法的角度來看,在2237例物量表示法中,使用量詞的稱數構式開始占據優勢地位,但“數量名”結構僅占7.06%;在239例動量表示法中,使用動量詞的約占44.35%。同時,“數量”結構既可作狀語也可作補語,位置仍未定型。從《齊民要術》來看,此前學界認為魏晉南北朝時期漢語量詞獲得大發展并趨于成熟的觀點有待修正,我們認為,魏晉南北朝量詞主要繼承自兩漢,其語法化雖然獲得一定程度的發展,但仍處于量詞史中的成長階段。

參考文獻:

[1]李建平,張顯成.漢語量詞語法化動因研究[J].西南大學學報(社會科學版),2016,(5).

[2]賀芳芳.《齊民要術》量詞研究[D].濟南:山東大學碩士學位論文,2005.

[3]李小平.《齊民要術》中的量詞及其特點[J].廣西社會科學,2006,(9).

[4]汪維輝.《齊民要術》詞匯語法研究[M].上海:上海教育出版社,2007.

[5]馮青.《齊民要術》個體量詞使用特點[J].昭通師范高等專科學校學報,2010,(6).

[6][北魏]賈思勰著,石聲漢校釋.齊民要術今釋[M].北京:中華書局,2009.

[7]李建平.先秦兩漢量詞研究[M].北京:中國社會科學出版社,2017.

[8]劉世儒.魏晉南北朝量詞研究[M].北京:中華書局, 1965.

[9]李建平.隋唐五代量詞研究[M].濟南:山東人民出版社,2016.

[10]吳福祥.魏晉南北朝時期漢語名量詞范疇的語法化程度[A].沈家煊,吳福祥,李宗江.語法化與語法研究(三)[C].北京:商務印書館,2007.

[11]李建平,張顯成.漢語動量詞系統產生的時代及其語法化動因[A].四川大學中國俗文化研究所,四川大學漢語史研究所.漢語史研究集刊(第二十一輯)[C].成都:巴蜀書社,2016.

[12]李建平.也談動量詞“頓”產生的時代及其語源——兼與王毅力先生商榷[J].語言研究,2013,(1).