歸因、自我效能感與英語學習的關系研究

趙德會苗靖潔

(1山東第一醫科大學(山東省醫學科學院);2山東農業大學,山東 泰安271000)

一、問題提出

心理學中的歸因是指人們對自己或其他人、事、物所做出的個人解釋,如何解釋直接影響人們的情緒、動機和后續行為。二十世紀八十年代,韋納在前人理論基礎上提出新的歸因理論,并將人們的成敗歸因細化歸納為三個維度六因素之中。三維度即因素來源、穩定性和可控性。六因素包括能力、努力、任務難度、運氣、身心狀況及其他。自我效能感是指個體在進行某一行為之前對自己完成該項活動所具有的信念(Bandura,1986)。自我效能感會影響任務的選擇、任務的持續性及對待任務中出現的困難的態度等。歸因與自我效能均關注人們的內在認知和感覺,并對學習的動機和效果具有重要的影響。

近十幾年來歸因由心理學領域逐漸過渡到二語領域并得到廣泛關注,對二語學習者的學習動機產生積極或消極的影響。二語中有的動機框架(Dornyei,1994;William,1997)考慮自我效能在外語學習中的作用。然而在二語領域以高職商務英語專業學生作為研究對象的實證研究尚未發現。本文試圖探討高職院校英語專業學生成敗歸因、自我效能,以及與英語學習之間的關系。

二、方法

1.被試

本文首先對南京某高職商務英語專業全部160多名學生進行了問卷調查,有效回收問卷為137份,其中男生21名,女生116名。大一學生48名,大二64名,大三25名。收集被試2008年6月大學英語四級成績。隨后對4名大二學生進行采訪,其中兩名為CET4通過者,他們上課坐第一排,學習認真;另外兩名沒通過CET4考試,上課心不在焉。

2.研究工具

所采取的工具:(1)英語學習自我效能感量表由李力(2006:447)等人根據Bandura的自我效能感理論編制而成。本問卷共有20個項目。該量表的一致性系數α為0.84。(2)英語學習歸因自我量表由江曉紅2001年在Weiner的MMCS量表基礎上改編而成,他將英語學習成敗歸因總結為四個方面:能力、努力、運氣和環境。本問卷共有24個項目。該量表的一致性系數α為0.69。

3.數據管理

本研究數據管理與分析采用SPSS12.0;采訪所得數據錄入MP3并撰寫出以用于分析。

三、結果與分析

1.學生及四級成績概況

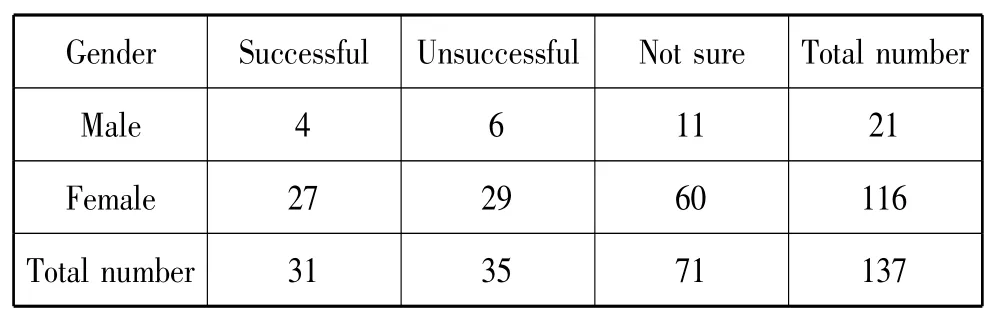

表1 是學生對英語學習的自我認知情況,137人中只有22.6%認為自己是英語學習成功者,其他人認為不成功或不確定。表明大部分學生對英語學習缺乏自信心。另外,一個比較有趣的現象就是在CET4考試中,部分分數低者認為自己是成功的英語學習者,部分高分者卻相反,可能因為學生對自己設定要求不同而造成。

表1 The number of self-perceived successful and unsuccessful learner

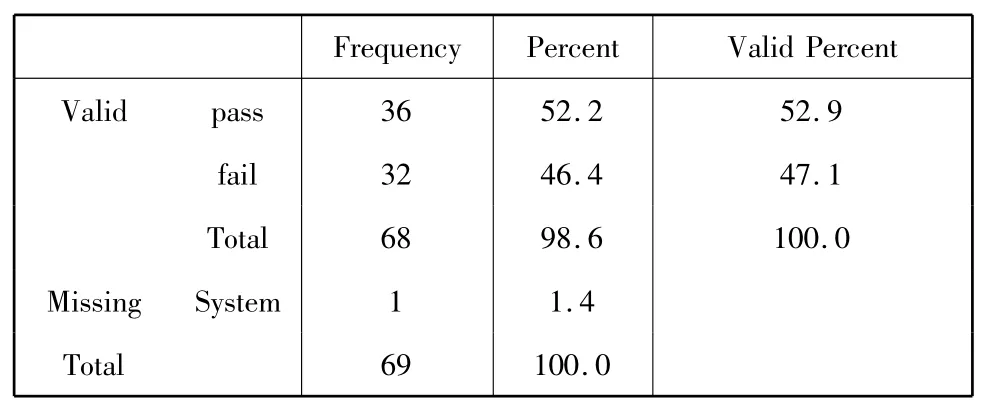

表2 是2008年6月學生四級考試情況,68名學生參加考試,沒有一人獲得總分的85%及以上而歸入考試標準認定的優秀生,接近一半的學生沒有通過考試,表明職業院校英語專業學生總體英語水平偏低。

表2 Descriptive statistics of the CET4

2.學生英語學習成敗歸因

?

成功和失敗的努力歸因的平均值都排在前面。在英語學習失敗歸因變量中,變量a9“如果我的英語成績在學校并不像預期的那么好,那是因為我沒有足夠努力”保持第二的位置,變量a1“如果我得到一個低的分數,通常因為我沒有努力學習”在表中排在第三。以上分析表明,努力被認為是成功和失敗的一個重要因素,是職業學生成功與失敗的主要原因。這與以往關于大學生的研究沒有區別(蔣曉紅,2002,崔艷霞,2007)。變量a8,a16代表運氣,它們的平均值都在2以下,占據了最后兩個位置,都屬于失敗歸因的范疇。從某種意義上說,表明學生很少把失敗歸咎于外部因素。

一個值得注意但復雜的歸因因素是能力。從調查表中我們可以看出,在學生處理成功歸因時,能力是一個重要的因素,因為能力歸因對成功的總體均值(a6、a14、a22)是3.370,與成功歸因對努力、運氣或環境的影響相比,是第二高。當學生解釋失敗的原因時,能力也是一個重要的因素。但是可以看到,三個能力變量(a2、a10、a18)對失敗的解釋的標準差都大于1,說明參與者對能力因素的看法各不相同。此外,從a2、a10、a8(失敗能力)和a6、a14、a22(成功能力)的總體平均值來看,可以發現另一個有趣的現象,學生們更喜歡把成功歸因于能力;然而,當他們失敗時,對能力的偏好程度比成功時要低,似乎證明了自我服務歸因的存在。

3.學生自我效能感概況

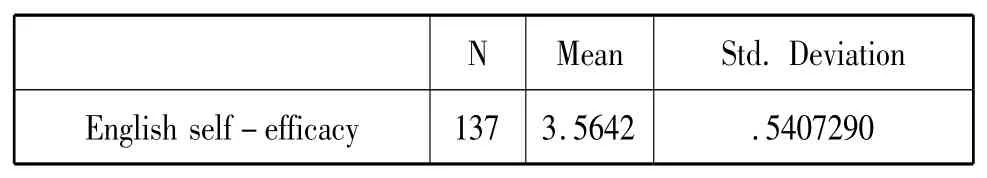

表4 English self-efficacy

本研究表明職業院校商務英語專業學生自我效能感并不像我們想象的低(M=3.5642)。陳懷2006年用同一份問卷調查了146名本科英語專業學生,結果他們的效能感平均值為3.495,略低于職業院校學生,其中一個原因可能是職業院校商務英語專業課程相對簡單,學生感覺學習更簡單、有自信。

表5 The detailed statistical descriptions of the students’self-efficacy.

從平均值可以看到職業學生非常相信自己的能力和課程學習能力。因為變量e1“我相信我有能力在英語學習中取得好成績“排在第一位,e13“我想在英語學習中,只要你努力,可以解決任何問題”。反向變量e14“我認為很難提高我的英語”,分別保持在第二和第三的位置。變量e13和e14屬于課程能力范疇。然而,當涉及具體任務時,學生們不再感到有能力了。例如變量e16的平均值“我能夠寫出漂亮的英語句子和作文”,變量e15的平均值“我能夠很好地掌握英語語法”排在最后兩位。可能是由于學生中學的學習基礎較差所導致的。

在最小值部分,沒有人會完全懷疑自己在英語學習中取得好成績的能力,因為沒有人會在變量e1中選擇“1”(完全不正確)。在標準差列中,變量e1的內部差異最小,說明大部分學生對自己的能力有相似的看法。最大的內部差異出現在變量e18中,“如果我聽不出什么,我就會失去繼續下去的信心”。一些學生擅長聽力,即使遇到一些困難,也能堅持聽,另一些學生則覺得聽力不好,很容易放棄。變量e5(指挑戰性任務的偏好)的內部差值為1.03694,是“1”以上僅有的四個變量之一。Bandura(1997)認為,自我效能感較低或無自我效能感的人通常會回避具有挑戰性的任務。即使當他們嘗試挑戰性的任務,也不能夠像自我效能感強的人那樣長久堅持,更容易放棄。

從上面的分析中我們可以得出結論,大部分高職生是中學時期的后進生,并沒有表現出低自我效能,與我們的假設相矛盾。然而,當他們遇到特定的任務時,就不再有信心了。他們對英語課程中特定任務的自我效能感較低。

在采訪中,當被問及面對挫折時是否曾懷疑自己的英語學習能力時,男孩A1說:“我可能懷疑自己是否能學好其他課程,但我從不懷疑自己的英語學習能力。”女孩B1說:“我堅信,即使遇到挫折,我也能有所成就。”非常諷刺的是,其中一個成功的學習者,女孩C2說:“我曾經懷疑我學習英語的能力,在職業學院學習,與其他公立大學相比我不知道我的真正水平,我不知道我是否適合學英語。然而,既然我選擇了英語,我一定要學好它。”研究結果似乎與定量研究結果不一致。然而,這兩個學習失敗者雖然在一般意義上對學習英語有信心,但我們不知道他們在具體的任務面前是否仍然有信心。

四、結論與建議

高職英語專業學生傾向于將成功與失敗都歸因為內部因素—努力、能力,高職生更喜歡把成功歸因于能力;然而,當失敗時,他們對能力的偏好程度比成功時要低,這似乎證明了自我服務歸因的存在;高職英語專業學生英語學習總體效能并不比期望的低,但在具體學習任務方面(如:語法掌握)自我效能感較低。

今后高職教育從業者應關注高職英語專業學生非智力因素,通過歸因訓練,引導他們進行合理歸因,通過言語勸說、朋輩榜樣、任務難易調整、課堂氛圍提升等方法提高他們的自我效能感。此外,在研究設計方面,今后研究可以擴大研究對象數量,調查歸因和效能感與英語學習具體科目,如英語聽力、口語等之間的關系。