基礎設施建設主體間新型關系構建

——社會效益債券融資模式的引入

林秋寅

(貴州大學公共管理學院,貴州貴陽 550025)

一、引言

基礎設施建設是一個國家經濟社會發展程度的重要標志,也是推進城市化進程的必要保證。加之人們的需求已轉變為對美好生活的追求與不平衡不充分的發展之間的矛盾等因素,使得進一步完善基礎設施建設仍然是必不可少。各地方在認真學習和貫徹十九大精神以及其他多方因素的共同影響下,建設基礎設施一直如火如荼地進行著。

我國傳統基礎設施建設的融資方式主要可以分為三種,包括財政融資、信貸融資、證券融資[1]。20世紀70 年代以前,基礎設施的資金全權由政府負責,靠國家財政支出完成,融資方式非常單一。改革開放以后經濟快速崛起,信貸融資成為基礎設施建設的主要融資方式,雖然與此同時也有財政融資和證券融資,但二者只是起輔助作用。改革開放后,各大企業迅速發展,持有的技術也十分先進了,此時主導建設基礎設施的政府引進了更加多樣化的融資方式,近年來十分盛行的PPP 模式,也是基礎設施建設的重要融資方式。

隨著經濟的不斷發展,基礎設施建設的融資方式逐漸走向多樣化,多元的融資方式反映了多元的利益相關主體,因此越來越多的主體介入,利益相關方由一元或二元變為多元,主體間關系錯綜復雜。基礎設施建設由于其公共物品的性質,非競爭性和非排他性的特征,決定了其需要由政府主導提供。但政府對于建設基礎設施的技術有限,其建設過程通常交由專業的工程公司完成,政府主要負責制定工程標準,即公司伙伴關系。PPP 模式由于其各司其職、“術業有專攻”的優勢被廣泛使用,雖然是公私合作,但政府對基礎設施建設工作仍然負主要責任,角色多重,除具體實施以外的其他角色均由政府擔任,政府承擔大部分風險,最終導致不能提供良好的基礎設施服務。

二、問題的提出

近年來國內學者關于基礎設施建設所做的相關研究十分豐富,取得的成果也頗為豐碩,主要集中在兩個方面:

研究內容上,PPP 模式研究熱度高。李秀輝和張世英(2002)為首的學者在新千年提出將國外的PPP模式引入中國,并開創性地闡述了其在中國基礎設施建設中運用應注意的問題。隨著研究與實踐的不斷深入,對PPP 模式運用于基建的研究更加細致和微觀,李凱風(2016)對PPP 模式融資風險的研究,郎永建和張尚民(2004)與鄭春美和唐建新(2009)以及鄒昱曇(2009)研究PPP 模式在農業農村基建中的運用。不管宏觀還是微觀視角,研究基建的融資模式基本停留在PPP 方式上。

研究目的上,基本將基礎設施建設作為自變量,分析對其他方面的影響。趙周華和霍兆昕(2020)與王昕宇和馬昱(2020)兩篇文章都是運用定量分析的方法利用面板數據進行分析,研究農村基建對農村簡拼的作用。陳智穎等(2020)與姚夢琪和許敏(2019)也是基于面板數據研究基建對中國經濟增長的影響。程傳超和馮其云(2019)運用薈萃回歸分析基礎設施對國際貿易的影響。范紅忠和胡耀文(2019)研究基礎設施建設對房地產市場的影響。

綜上可以看出,既有的關于基礎設施建設的研究首先主要是集中在PPP 模式與基建的融合融資,這種模式比較盛行也普遍得到學者們的認同。其次,研究的目的基本將基礎設施建設作為自變量,其他因素作為因變量,探索因基礎設施建設而帶來的影響。

因此,將基礎設施建設放置因變量的位置,并超越既有、盛行的基建PPP 融資模式十分必要。將社會效益債券的方法引入基礎設施建設中,構建新型的主體間關系,以提高基礎設施建設的質量,最終為居民提供良好的基礎設施服務。社會效益債券(Social Impact Bonds)也叫做為效果付費(Pay For Success),2010 年為應對金融危機,英國首相的智囊團“社會行動委員會”(the Prime Minister's Council on Social Action,)所提出[2],產生于英國保守黨“大社會運動”背景下,由于有限理性的制約,其主要目的是為了下放更多的權力給除政府之外的其他組織,專業的事交給專業的組織來做,政府、市場以及第三部門共同參與,以提高公共產品供給的效率。起初叫做為效果付費,后來改名為社會效益債券,此方法第一次實踐是英國彼得格勒鎮的短期服刑者干預服務債券[3]。與一般債券不同,社會效益債券的資金使用方向明確,只能用于合同約定的領域,且還本付息機制不一定啟動,只有達到合同約定的標準才能進行償付。社會效益債券方法適用于具有以下特征的公共產品提供的問題:首先,問題復雜,需要多部門的協作;其次,有明確的目標對象;再次,前期需要大量投資,僅靠政府財政資金和慈善捐助不能解決問題。最后,項目的產出與工程方的投入相關關系很強,便于最終評估。

基礎設施建設工作符合以上條件,因此將社會效益債券方法運用于基礎設施建設具有一定的合理性。

三、構建基建工作中主體間新型關系

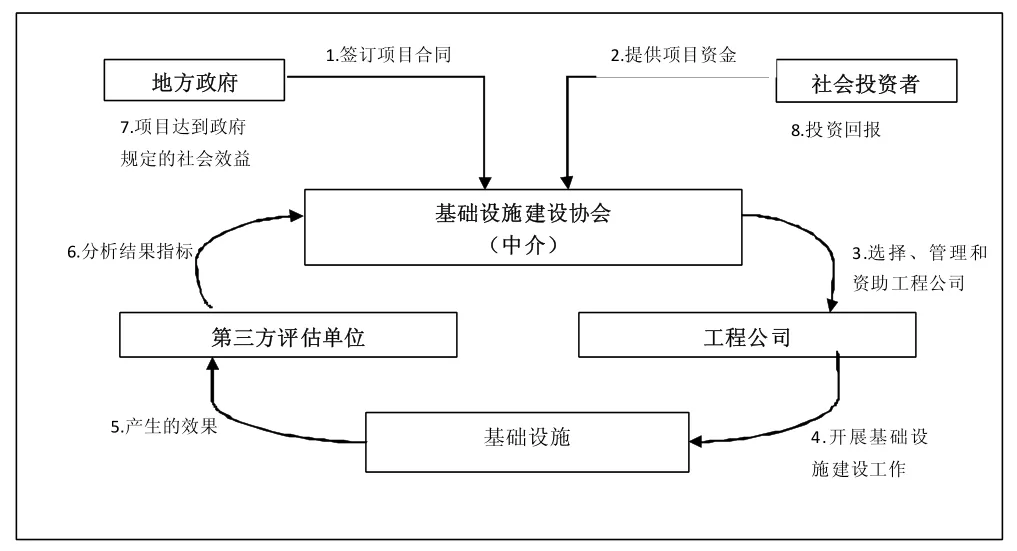

基礎設施由于其公共物品屬性,通常是由政府制定標準。此外,社會效益債券模式中涉及的利益相關主體多元,因此厘清主體間關系對基礎設施建設工作的完成至關重要。通過引入社會效益債券方法,構建主體間關系如圖1 所示。

圖1 基礎設施建設績效管理主體間關系系統

(一)地方政府:標準制定者

PPP 模式用于基礎設施建設中,地方政府直接與私人部門簽訂合同,公共服務或公共物品由私人部門提供,是簡單直接的二元合作關系。PPP 模式相比傳統由公共部門直接提供服務或物品,雖然提高了公共服務或物品的供給效率,但是政府仍然沒有逃脫其他如績效監督者、方案制定者、評估者等等多重身份,政府仍然處于親力親為的局面之中。而在社會效益債券模式下的基礎設施建設工作地方政府與私人部門之間間接關聯,中間需要中介組織將其進行牽線搭橋。首先,地方政府需要制定基建工作最終要達到的標準,在此系統中與作為中介組織的基礎設施建設協會簽訂合同,對于合同中的標準不妥之處雙方可以進行協商,明確規定最終基建的完成需要達到合同標準政府才全部付費。地方政府與基礎設施建設協會是委托-代理關系,政府處于委托人和債務人的地位,將項目的管理權、監督權等等一些權力下放給基礎設施建設協會,最終支付費用至協會。項目除了直到中期評估通過、最終評估竣工達到合同標準兩種情況外,在項目前期或其他時間段政府都不需要出資,但由于最終基建達到效果是要支出財政資金的,所以需要納入財政預算當中。此外,由于社會效益債券模式是結果導向型,因此政府還需事先制定一些應急預案,以應對若不能按標準完成或遇上重大風險之類的例外情況。

(二)基礎設施建設協會:系統中樞

基礎設施建設協會是此系統中的核心主體,作為第三部門的社會組織,基礎設施建設協會與地方政府簽訂合同,有義務完成政府所設定的績效指標,但不是由協會直接完成。首先,作為政府的被委托方,基礎設施建設協會得到了一定項目的管理權、監督權等大部分有關基建項目的權力,協會代表政府所做的項目通過的發行債券的方式招募社會投資者,說明項目的風險以及投資回報率和其他投資要求,以吸引社會投資者認購,為基建項目啟動準備資金。其次,協會通過投資者購買債券后獲得資金啟動基建項目,發起招標活動,招募適合的工程公司進行基礎設施建設的具體工作。再次,協會需要以支付酬勞的方式邀請獨立的第三方評估單位依照一定的指標對基礎設施建設的效果進行評估,以判斷其是否達到政府與協會簽訂的合同標準,決定政府是否為此付費。若達到標準,政府將對協會付費,協會再購回投資者認購的債券。基礎設施建設協會處于系統中的中樞位置,既與政府直接關聯也與私人部門直接關聯。協會與投資者、工程公司和第三方評估單位通過市場機制進行合作,政府和協會之間通過合同方式進行合作,由此保證了政府間接地公私合作。基礎設施建設協會一定程度上分擔了以往政府在基礎設施建設中的多重角色,間接幫政府將專業的事情交給專業的組織去完成。

(三)社會投資者:項目啟動出資人

社會投資者是基礎設施建設中重要的前期資金來源方。基礎設施建設協會發行債券吸引投資者進行購買,為項目開展提供資金。若第三方評估單位經評估已達到標準,基礎設施建設協會將會得到政府付費,協會再將投資者認購的債券以本金加預期收益率(利息)的方式買回,投資者認購和賣出之間的差價作為投資回報。在此之前,投資信用機構專門對投資者進行評估,投資者投資信用記錄良好,符合協會債券購買資格的投資者才能認購該債券。此外,由于政府與協會是實行無效果不付費的合同約定,相比購買其他債券,社會效益債券風險更大,因為一旦項目失敗或是沒有達標的情況下,投資者可能面臨血本無歸的局面,因此要求投資者要有更強的風險承受能力。也正是因為“為效果付費”的規則,投資者的投資回報并不是百分百的確定事項,只有成功才有回報。因此投資者雖然不直接提供基礎設施,但卻對基礎設施建設工作具有天然的監督動力,以確認自己的投資收益有保障。

(四)工程公司:工作執行者

工程公司通過基礎設施建設協會所發出的招標活動參與競標,協會選擇適合的工程公司進行基礎設施的修建,中標的工程公司的數量可能是一個,也可能是多個,根據基礎設施建設的性質,可以單獨招標一個公司,將整個項目打包由此公司完成實施;若比較復雜的工程需要多項技術,招標可能分為多個包,需要擁有不同技術的工程公司,具體情況可以由協會自行決定。此模式中,工程公司專門負責項目的實施,基礎設施建設具體執行的擔當,工程公司每一項工作的層層推進都是保證基建工作目標完成壘起的一步步基石,但公司與政府之間無直接的聯系。協會為工程公司出資,且工程公司的項目實施過程需要接受協會的管理和監督。工程公司的產出即基礎設施建設還需經過第三方單位的評估,檢驗其是否達到標準。工程公司雖然可以獲得協會的資金來啟動項目,不需自己墊付費用,但由于第三方評估單位實時跟進評估時若發現項目不符合標準,工程公司需要承擔責任;再者,工程公司并不是為了這一個項目而創,需要不斷做項目來維持公司的主營業務收入,因此做的每個項目若成功都可以為公司樹立口碑、顯現公司的實力,增加公司的信用值,為下一個項目的中標增加可能性。反觀,項目失敗會使得工程公司名譽受損,因此工程公司也會盡職盡責達到約定的標準,盡量避免項目失敗。

(五)第三方評估單位:效果評測者

為保證評估的公開性、客觀性以及真實性,評估單位選擇獨立的第三方,要與工程公司和基建項目有“距離感”。第三方評估單位需要根據合同標準設計評估指標,指標設計的原則要遵循科學性和準確性,兩者相結合,盡量將政府對基礎設施建設項目設定的標準較為全面地從評估指標中反映出來。為避免最終項目失敗的結果所帶來的風險,第三方評估分階段進行,全程跟蹤,主要的項目評估分為中期和項目竣工的成品評估,若中期評估通過,政府可先支付部分資金,以保證資金的流通。第三方評估單位全程跟蹤以最大努力保證項目能最終達標,從而使基礎設施建設協會和投資者的權益有保障、為居民提供良好的基礎設施建設服務,將項目失敗導致的眾多風險扼殺在搖籃之中。

四、總結與思考

(一)社會效益債券(SIB)模式引入的創新之處

社會效益債券在提出到實際運用以來已有一些成功案例,表明其與以往的模式相比,在解決當下的問題時確實有其表現極佳的創新之處。

1.SIB 模式下是政府、市場和第三部門的通力協作。SIB 模式中的主要主體更多,且涉及政府、市場和第三部門,突破了傳統的政府核心地位,意在說明項目的成功不止需要一種機制,而是相互之間的配合,將專業的事交給專業的機制來完成。且不至于某一方權力過大而造成權力濫用,主體之間的利益環環相扣,具有天然的相互監督的動力。

2.項目失敗的風險分散。傳統模式下,公共服務的提供項目中政府總是核心位置,項目失敗的風險大部分由政府承擔。在社會效益債券模式中,作為中介的第三部門是模式中的中樞,且政府依據最終成品的效果來付費,無需提前付費,因此項目失敗的風險由政府、中介和投資者共同承擔,將原本由政府承擔的大部分風險分散到多個主體。

3.激勵效果更強。由于“無效果不付費”的合同約定,致使各方都為項目的成功竭盡全力。若項目成功,投資者和社會中介組織都可以獲得收益,若是項目達不到約定的標準,不僅收益無存還將會失去投資的本錢。結果導向型的合作使高質量完成目標更有保障。

4.易打造多方共贏局面。SIB 中的主體多元,雖然在此模式中各個主體的直接目的不同,但為了這些各自的目的所作出的努力最終匯集是指向“成功供給公共物品或服務”這一大目標的。同時,在成功供給公共服務或物品的同時,各方的目的都得以實現。

(二)社會效益債券(SIB)引入面臨的挑戰

雖然有許多創新之處,但SIB 處于起步階段,引入此融資模式仍然面臨著一些挑戰。

1.弱化了政府的監督權。政府將許多權力委托給中介組織,雖然擺脫了以往的多重身份,政府只需制定項目須達到的標準和最終視效果付費,但政府和服務提供者之間的關系是間接的,弱化了政府原本的監督權。

2.市場機制可能忽略公共物品的公共性。由于社會效益債券融資模式中主體眾多,且有市場機制作用,可能出現主體過于追求利益,而忽視公共物品的公共性問題。而基礎設施建設屬于公共物品,市場機制的追求可能缺乏公共精神而與此發生矛盾,導致片面追求結果。

3.開展評估有難度。與普通評估相比,SIB 中評估的挑戰更大,與普通的諸如財政等一些可以量化的指標不同,因為基礎設施建設的公共物品的性質決定了評估難以量化,評估指標的設置也比一般評估難度更大。且第三方雖然依據標準設置指標,但仍然可能存在一些偏差導致評估可能無法準確地反映政府想要達到的標準。

4.需要完善的社會信用體系。因為政府與投資方和直接提供服務的主體是間接關聯的,中間需要基礎設施建設協會進行連接,雖然政府只為效果付費,但基建項目的失敗最終最受影響的卻是居民百姓。基于此,需要最大限度地保證項目只許成功不容失敗,要保證成功就需要完善的社會信用體系,構建完善的信用體系才能選擇最適合的中介和投資者以及直接服務提供者。

不容置疑,社會效益債券與當前盛行的融資模式相比具有許多獨特之處,基礎設施建設工作引入SIB 可以一定程度突破當前面臨的困境。但也不可否認,任何一種理論和模型都不是萬精油,不能解決所有問題,也不是放之四海皆準的。社會效益債券也同理,從提出到目前將近十年,可以說是個年輕的理論,還需多加實踐、結合本國國情才能運用其以達到優良的效果。