基于多感官體驗的文創型鄉村景觀營造策略研究

文問 陳雨欣 王嘉縷 李永昌

摘要:五感景觀的營造不僅有利于滿足公眾對多感官體驗的需求,同時也有助于游客更好地體驗鄉村在地文化。針對鄉村景觀設計中缺少五感體驗研究的現狀,本文對文創型鄉村和五感體驗的相關理論進行研究,分析五感景觀在文創型鄉村中的具體營造方式,以期為同類型的景觀設計實踐與研究提供一定的借鑒。

關鍵詞:文創型鄉村景觀設計;在地文化;創意設計;體驗性設計

中圖分類號:TU982.29 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2020)21-00-02

0 引言

近年,我國一些鄉村經歷了新農村建設和美麗鄉村建設,基礎設施得到改善,鄉村景觀得到品質提升,但缺少在地文化的注入,造成“千村一面”的現象,開發的文化旅游產業因為缺乏特色而難以得到實際收益。在鄉村振興的大背景下,農村需要改變,經濟需要復蘇。文創型鄉村集創意農業、循環農業、農事體驗為一體,是創新的休閑農業業態和新型的鄉村旅游模式。其中,文化與創意是文創型鄉村的靈魂,也是實現產業發展和旅游發展的關鍵。而五感體驗理論作為景觀行業的新興理念,將其引入文創型鄉村的設計,有利于在游客與鄉村在地文化之間建立起更深層次的聯系,使游客能更好地體驗鄉村生活的趣味,并促進鄉村文化旅游的發展。因此,探討五感體驗在文創型鄉村景觀中的應用方式,具有很重要的現實意義。

1 文創型鄉村及文創型鄉村景觀設計

1.1 文創型鄉村相關概念分析

文創型鄉村建設模式,強調將文化創意與傳統農業相結合,借助創意設計思維,將在地文化、創意設計與農業各要素相融合,促進傳統農業功能轉型升級,形成提升、豐富傳統農業價值的新模式。

1.2 基于五感體驗的文創型鄉村景觀

1.2.1 體驗經濟下的五感體驗

(1)在地文化創意。在地化原則是對全球化設計無差別泛濫的反思。“在地”一詞來自英文“in-site”,原意為現場制造。景觀設計中的在地概念,強調的是景觀構筑物本身與在地文化、歷史風俗、在地建筑材料等在地屬性密切配合,形成具有濃郁地域特色的景觀。

(2)體驗經濟下的五感體驗。體驗型經濟是未來經濟發展的一種主要經濟類型,強調人們在消費過程中的參與性,主張消費要充分滿足人們的情感需求和自我實現需求。

1.2.2 文創型鄉村景觀

文創型鄉村景觀的構成要素有物質和非物質兩方面。物質要素方面,可分為地形、地質、氣候、水文、植物等要素構成的自然要素,家養動物、農業設施構成的農業要素,以及道路、各類公用設施構成的人工要素[1]。非物質要素方面主要體現在精神文化生活層面,由當地的傳統民俗、鄉土經驗、宗教信仰、語言文字等要素構成。而文創型鄉村景觀的景觀環境以田園自然景觀環境為基礎,以當地歷史文化、風土民俗為主題,將生態農業、創意制造業與休閑旅游產業相結合,并通過產業融合滿足游人多層次的休閑娛樂體驗需求[2]。

1.2.3 五感體驗介入文創型鄉村景觀設計的意義

(1)生態方面。以創意介入鄉村景觀設計,有利于改善鄉村公共空間環境,維持村莊生物多樣性,促進鄉村可持續發展。

(2)生產生活方面。鄉村是村民生產生活的物質載體,承載著人們一切生產性的行為,創意鄉村景觀設計通過為村民提供休閑娛樂、鄰里交流、晾曬谷物等公共場所,有利于滿足當地村民的生產、生活需求,增添鄉村的整體活力。

(3)文化與情感方面。鄉村以其自然清新的生態環境和恬淡宜人的生活狀態成為都市人心中的夢田,也是都市人留住記憶尋找鄉愁的去處。

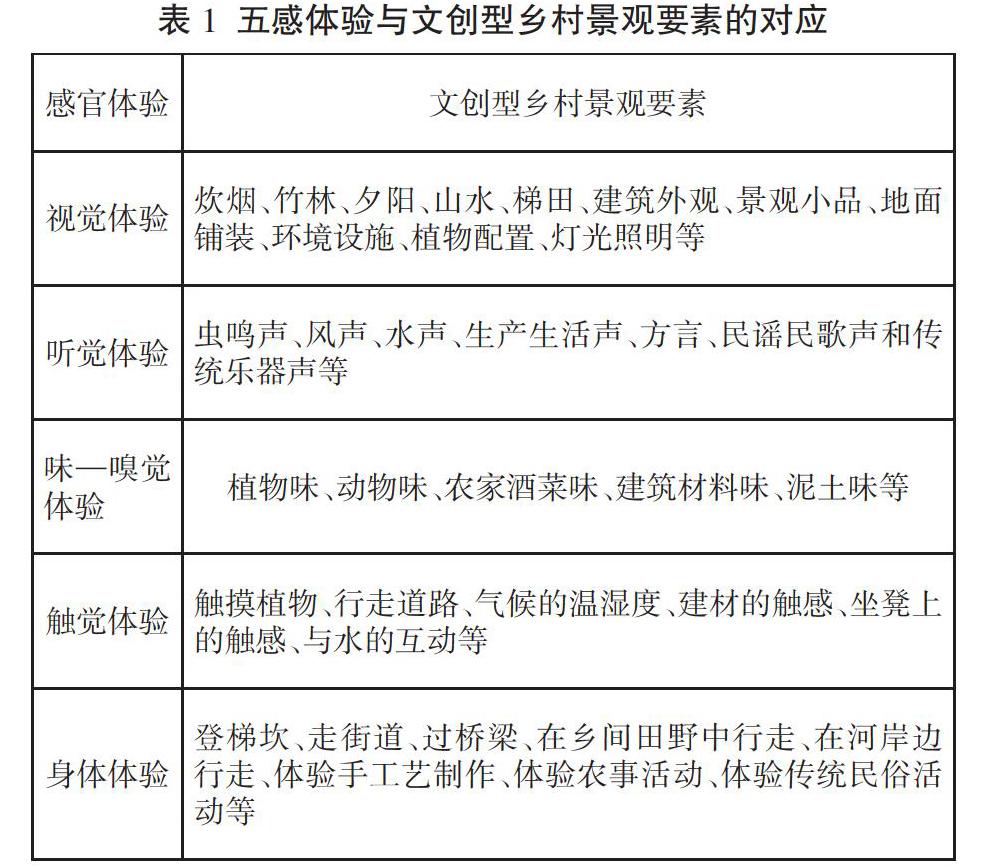

2 基于五感體驗的文創型鄉村景觀營造策略

景觀感知是一個復雜的過程,它是人體中大腦的感官反應與人的心理共同作用形成的結果,其實質就是從感覺到知覺的過程。對景觀的文化體驗是一個復雜的過程,一般來說,可以從五感系統,即視覺系統、聽覺系統、味—嗅覺系統、身體系統、觸覺系統五大景觀媒介入手,來探討文創型鄉村景觀設計中文化體驗的營造[3]。關于五感體驗與文創型鄉村景觀要素的對應,如表1:

2.1 視覺體驗與景觀設計

視覺感官是眾多感官中最重要的一個部分,當我們進入一個景觀空間時,首先感受到的往往是空間內的形態、色彩這些要素。

2.1.1 色彩的視覺感知

在文創型鄉村景觀設計中,色彩是最能夠引起人們注意的設計要素,對其進行景觀設計時應強調突顯物體本身的固有色,使村莊中原有的暖黃色調的拱土墻、古樸的青磚充分展現其古老而質樸的豐富色彩;在擇色方面應深入挖掘地域多年形成的場地特質,從布局規劃、氣候特點、堪輿理念、建筑風格、建材特點、用色習慣以及業態布局、年齡狀態、風俗習慣和未來發展方向等層面入手,歸納提煉出適合在地的文創型鄉村色彩用色總譜,并在建筑外觀、鋪磚、景觀小品等硬質鋪裝部分加以運用[4]。

2.1.2 形態的視覺感知

形態一般指事物的形狀、外觀、形式,在文創型鄉村中,不同形態的植物、高低起伏的地形、多種多樣的環境設施等不同的形態,都會對景觀空間產生很大的影響,形成不一樣的視覺體驗。形態普遍存在于景觀各類物質要素中,因此,在對基于五感體驗的文創型鄉村景觀進行設計時,需對物質景觀要素中的自然、農業和人工景觀這三類景觀要素進行探討[5]。

(1)自然景觀要素。自然景觀要素作為文創型鄉村景觀的基礎性要素,由地形、水體、植物三部分組成。對形態感知里的地形和水體進行設計,在規劃布局時,應遵循場地自然肌理,因地制宜地依據地形條件合理劃分景觀空間,使山體、水體等地域信息能夠完整地保留下來。

(2)農業景觀要素。農業景觀要素是文創型鄉村區別于傳統特色小鎮的獨有核心要素,也是展現農耕文化的窗口。農業景觀要素由農作物、動物、農業設施等要素構成。從微觀上來講,也可以通過植株形態的不同塑造形成富有節奏感的觀賞體驗。在農業設施方面,可以通過設置農耕文化展示與體驗區,對農業設施根據形態特征加以分類,并以其使用序列為脈絡向游客展示田間勞作的景象;也可以將農業設施結合場地主題,設計成具有藝術性的景觀小品或主景雕塑,以烘托鄉土文化氛圍[6]。

(3)人工景觀要素。人工景觀要素指的是受人類活動影響而形成的景觀,通過尺度、色彩、形態、質感的表達,對于文創型鄉村的整體觀賞氛圍的渲染起到很大的作用。人工景觀要素由鋪裝設施、休憩設施和戶外裝飾三要素組成。在鋪裝設施方面,道路鋪裝上可以利用自然流暢的線條和帶有在地文化符號的造型,以強化鄉土文化感受。

2.2 聽覺體驗與景觀設計

聽覺系統對在地文化景觀的感知指的是人們通過聲音這一傳播媒介感受到景觀空間中的特色文化。鄉音指來自鄉村地域并能夠充分體現鄉村特色的聲音元素。在文創型鄉村景觀設計中,鄉音往往能夠最大限度地使鄉愁記憶得以傳承。鄉音可分為自然聲和人工聲[7]。自然聲方面,有風雨聲、河水拍岸聲、動物昆蟲聲等。人工聲方面,有人造水景聲、方言聲、當地居民生產生活的聲音等。這些聲音來源于人類生活,也來源于自然界,這些聲音記憶能夠讓人產生懷念感與歸屬感。

2.3 味—嗅覺體驗與景觀設計

由于嗅覺和味覺會整合和相互作用,所以將味、嗅覺作為單獨的一個系統來進行討論。味、嗅覺的景觀感知通常指的是通過味覺和嗅覺感受到當地與眾不同的文化氛圍。味覺感知可以通過豐富的聯想引起游人的記憶,如金秋8月桂花飄香時,生活在南京的人往往會聯想到桂花糕的香甜味。

2.4 觸覺體驗與景觀設計

觸覺系統對景觀的感知指的是人們通過具體行動,對文創型鄉村的景觀進行具體的文化交流。如觸摸植物、行走道路、氣候的溫濕度、建材的觸感、坐凳上的觸感、與水的互動,在這些行動過程中親身了解和體驗當地文化。在景觀設計中,觸感的傳達可以通過設計一些互動觸媒的景觀裝置,如不同的硬度、溫度、肌理、彈性等景觀元素,來傳達給游人不同的生理、心理感受。例如,肌理帶給人的感受主要來自地面的鋪裝,而不同的材料、不同的加工工藝帶給人的感受都是不一樣的。

2.5 身體體驗與景觀設計

身體系統對景觀的感知指的是身體與環境之間的一種融合的狀態,從而對文創型鄉村的景觀形成文化記憶,并帶給游人身體的一種整體的文化氛圍感知與享受的過程。如登梯坎、走街道或參加人文民俗活動等。從整體上來看對身體感知進行設計,應先梳理文化脈絡主線,依據游客在游覽過程中的體驗情緒或者當地居民的生活情節,對孤立的細節文化元素進行梳理,使之能完整地展現當地人的歷史文化和生活情境[8]。可以深入挖掘當地的傳統手工藝,尋找當地手工藝人,為游客提供泥塑、剪紙、編織等手藝體驗項目;或發掘當地特有的民俗文化活動,在傳統節日或者每天的特定時段舉辦特色活動以滿足當地人的生活習俗需要,同時也強化游人對場所的文化體驗需求[9]。

3 結語

本文基于對文創型鄉村在地文化的提取,通過引入五感系統理論,從視覺系統、聽覺系統、味—嗅覺系統、身體系統、觸覺系統這5個層面,探討了基于五感體驗的文創型鄉村景觀空間營造策略。文創型鄉村是一種新型的鄉村發展模式,在未來的文創型鄉村規劃設計中,將鄉土文化體驗與其發展理念相結合,勢必會成為一種新的實踐趨勢。

參考文獻:

[1] 曾冰倩,丁山.將自然引入城市街巷空間的設計研究與更新保護[J].美術教育研究,2020(4):102-103.

[2] 李璇,何佳.歷史街區的文創產品設計——以常州青果巷為例[J].藝海,2020(4):82-83.

[3] 劉明珠,朱華鋒,陳周翔.地域文化視角下的舊城改造——以南京老門東為例[J].藝海,2020(5):158-159.

[4] 莊佳.重塑城市公共空間活力——淺談丹麥哥本哈根公共空間衰退與復興[J].藝海,2020(07):134-135.

[5] 魯遙,胡志強,祝遵凌.基于地下水過濾收集技術的生態駁岸設計[J].設計,2020(11):152-154.

[6] 史雯雯,熊瑤.竹編藝術在餐飲空間中的運用研究[J].家具與室內裝飾,2020(05):118-119.

[7] 李豐旭,祝遵凌.紀念性景觀空間與場所精神研究[J].大眾文藝,2019(23):93-94.

[8] 高睿彤,王夕倩.基于色彩景觀的兒童戶外活動空間設計研究——以東莞萬科中天城市花園兒童“活力谷”景觀設計為例[J].美術教育研究,2020(13):94-95.

[9] 文衛民,鄒文兵,林昆范.我國臺灣地區文化創意產業發展類型分析及經驗啟示[J].南京藝術學院學報(美術與設計),2018(01):123-128.

作者簡介:文問(2001—),男,湖南長沙人,本科在讀,研究方向:景觀設計。

陳雨欣(2001—),女,內蒙古包頭人,本科在讀,研究方向:景觀設計。

王嘉縷(2001—),女,江蘇南京人,本科在讀,研究方向:園林設計。

李永昌(1978—),男,山東青州人,博士,教授,副院長,碩士生導師,系本文通訊作者,研究方向:環境設計。