鎮江“城市山林”景觀設計的運用

張知祺 耿植榮

摘要:本文從鎮江市“城市山林”的傳承標簽入手,展開城區南山綠道景觀設計的生態性和人文性研究。注重南山風景區內此公益綠道的本質,進行前瞻性研討,探討綠道景觀的設計原則和生態功能性景觀建設布局,并著重研究南山綠道實施以來的效果呈現,以小見大,論鎮江市“城市山林”的發展前景。

關鍵詞:景觀設計;“城市山林”;綠道建設;便民工程

中圖分類號:TU986.4 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2020)21-0-02

1 鎮江“城市山林”的塑造內涵

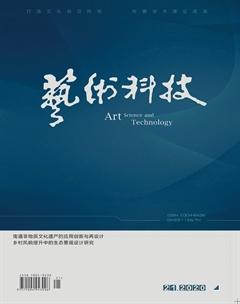

“城市山林”是北宋著名畫家米芾根據鎮江界域當時的生態骨架題寫的雅號。(圖1)以現今狹義來說,是于山林生態系統格局下呈現生態綠色的城市風貌,并轉變山林受城市管轄的思維定式,重新構造城市在山林之中傳承的現代化理念。

鎮江地處寧鎮丘陵,城市在“真山真水”基底中發育形成。近年來,“城市山林”標簽被重新喚醒,淡化居民休養生息的現代化區域邊界。它指與自然格局有機融合,注重生態區域人文觀賞型規劃設計[1],再經人為細微調試,逐步構成城市與環境一體發展的發展模式。具體措施是將城市內部多層次自然環境進行景觀再設計,使之具有生態涵養功能和人文文化內涵。

在鎮江界域“連崗三面,一江橫陳”自然格局大體形成的背景下,根據城市生態設計改造環境的大趨勢,選取南山風景區內這一規模較大的生態節點,構造貫通城郊與城區的南山綠道大型公益景觀設計,即是在人為打造一條城南人造廊道,旨在為鎮江“城市山林”現代化再塑造傳承助力。

2 南山綠道設計發展概述

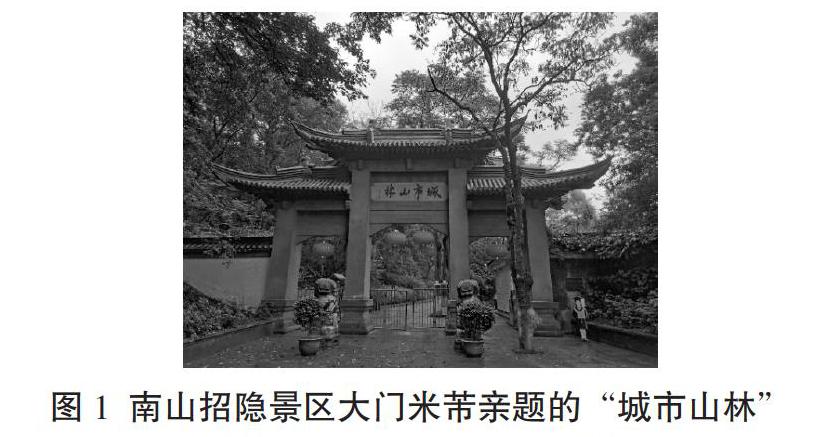

鎮江城南南山生態風景區是一個滲透著景觀再設計的綜合體選擇,經多年歷史積淀已有極具美感的生態景觀,以為民謀福出發,緊密串聯片區內的城市和山林。南山綠道一期工程于2012年動議、規劃,2013年10月正式使用,近年來,市民反響好,南山綠道二期已建設完成并使用。首段一期工程于南山西入口綿延5.1千米,途徑古道、水庫等生態景點。二期工程全長2.5千米,包含茶園、果林、濱水濕地等多個景觀觀賞體驗片區,綠道建設工程與南山景區景點互通銜接得當。(圖2)

該項目以官方專項課題支持為起始點,由經濟發展、社會心理推動,滿足市民個體放松和心靈慰藉的需求,繼而產生生態文化認同。此舉體現了城市和山林生態和諧發展具有良好的前景[2],它以極強的公益性延續至今,不僅把市民與城南的生態環境聯系起來,而且以景觀設計為紐帶串聯起了城市與自然。景觀中還衍生出了鍛煉身體的路段,項目在得民心、合民意之余,也使人居環境和文化效益最大限度地得到了改善,形成了“山林在城中,城中有山林”連片性大格局生態系統。

3 南山綠道的生態景觀設計

3.1 綠道生態景觀設計“道法自然”前瞻性研討

鎮江作為一座山林之中的城市,“城市山林”一體化改造需時刻謹記“道法自然”的原則。其中,“道法”的內涵是將生態環境設計的可持續發展作為常態化建設中心,關注人與自然山林雙方的平衡自持,保持人為意趣添加的設計主旨時刻居于山林有機整體的基礎之上,并依附在其自然運作原則規劃的區域內。根據規律發揮山林生態持續理論,適當衍生、因地制宜。

在對綠道周邊進行規劃設計時,“城市山林”區域內的公益工程除了便民之外,還要包含山林護持、水庫保養、植被培育、城市休憩等方面。不僅需把控山林景觀的審美程度,而且得為山林生態系統預留可供其長期內部消化的調節范圍。

因此,主體道路的建設需選擇綠色環保、舒適度高的材質[3]。另外,在長江中下游地區,梅雨季節雨量難控,此便民工程也需響應鎮江海綿城市建設,做好海綿工程基礎設施。再者,要根據山林的承載度選擇本地適宜的樹種,人為加持構造植物群落的多樣性,保證人類活動頻繁時山林區仍然能主觀調度自身系統。

3.2 南山綠道生態景觀設計效果的呈現

第一,維護丘陵地區山林系統格局。維護項目所在地的生態系統是設計效果呈現的首要前提,要通過片區規范劃分功能性植物群落,在自然人文之間建設彈性程度高的生態服務基建。不僅要符合生態美學,還要最大限度地適應城南環境的變化,實現山林系統格局的最大化保護與利用。

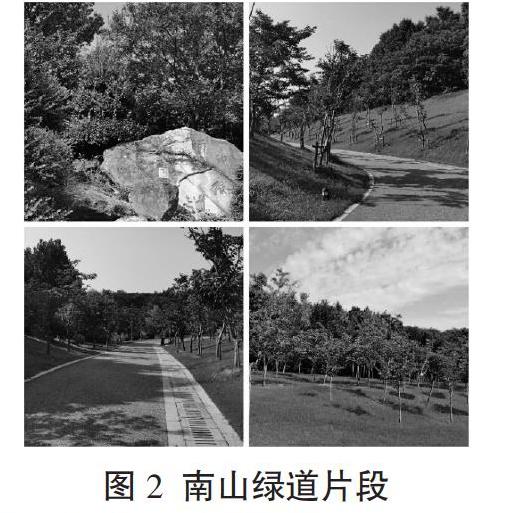

綠道周圍應多栽本地適宜樹種,如桂花、絡石藤等,選取根部適宜斜坡、山丘地區土壤供給的儲蓄植物。遠處,步道周圍、南山景區內部野林交織融洽,起到相輔相成的作用;近處,則要緩和人文觀賞步道區對生態自然交界區的沖擊,增強交錯地區的自我消化能力(圖3)。

此外,為調動市民參與“城市山林”設計建設的積極性,公益綠道特意為市民劃分了一片地帶,供市民認養、栽種本地適宜樹木,并掛配認養人設計的牌子。既為樹木找到了歸宿,又穩定了綠道片區的生態格局,在一定程度上調動了市民參與鎮江“城市山林”傳承的熱情。

第二,注重景觀修復的生態美感。現代化都市的景觀設計逐步走進人們的視野,其舒暢身心、利于修養的好處已為人們所熟知,但其全面性功能亟待挖掘,自然之物傳達的美學功能引起了人們的多重思考。

綠道左側矮丘綿延,老林繁茂,常年郁郁蔥蔥,為與南山風景區內的景點實現聯動,也為增強市民的視覺感受,道旁野薔薇、金銀花、桂花錯位而栽。栽樹遵循高矮遞推規律,構造自然的視覺階梯,最后延伸至綠丘。步道有時還被別處引來的水流環繞,流水潺潺,步于其旁,甚是風雅。在不破壞原有丘陵山林的基礎上,東西長段綠道邊還設計出藝術性的留白效果,即綠道旁部分地區空留大片綠地緩坡。此舉既可為丘陵地區遠處連綿的山丘預留視覺遠眺的緩沖地帶,又提升了山林生態板塊的豐富度。

4 南山綠道的人文景觀設計

4.1 提升綠道人文觀賞性功能

自古以來,山林就是文人寄托情感意趣的載體。山林用其自然的生態環境療愈出仕者的創傷,出仕者受山林恩澤隱居多年。當年戴颙拒宋武帝劉裕招用,隱居于此,南山群山中的主山因此改名為招隱山。后又有多位文人以眾多詩篇文章回饋山林,人文可見一斑。

現代人對景致的景觀設計以保護傳承為主,設計者為增添野趣,在步道兩旁設仿古亭廊(圖4)。筆者認為,可在休息長廊處多添置歌詠南山的詩詞篇章,游人玩味,可增涵養。同時,南山山林深處尚存較多文物遺跡待人賞看,綠道的設計可偏頗意旨于山林古跡,形成古今的強烈對比。

4.2 探尋地域文化特色再設計

鎮江“城市山林”的美譽來自于米芾,“城市山林”自此成為鎮江的名片。南山綠道的設計遵循了“城市山林”一體化的整體規劃要求[4],將城市的活力氣息與山林的靈動姿態有機結合起來。為使此舉能長期為民謀利,需著意添加能體現鎮江地域特色的人文性設計,以此明確鎮江的發展定位。

綠道的東西走向淡化了城市與山林的邊界,可于綠道、景區交錯處,選址建設城市山林博物館。此設計同時承接了景區衍生、標志引導及景致轉換功能,呼應了綠道“城市山林”的景觀改造。以下略述設計理論。

公共建筑的環境打造需遵循山林整體的和諧統一[5]。內部構造可設藻井形制,以加強與外部山林的交流[6]。同時,室內綠化生態調節與內部現代化陳設呼應,渲染公共空間的環境,從而改變單一、冷漠的建筑內在[7]。在基本展廳陳列原籍或臨本文獻的基礎上,按需擺置與南山山林淵源深厚的文人作品。也可再設多功能展廳,如民俗體驗廳、文物修復中心。公共空間擺設融入城市元素的新媒體交互設計,以較強的科技感體現城市現代化與自然山林的碰撞交融。另設米芾作品視覺動態化再現、招隱山因戴颙改名緣由的大數據處理重現、VI(視覺識別系統)模擬訪客體驗性模仿書法創作等。還可設部分室內生態健身設施,在優化市民體驗的同時,也可以激發游客對“城市山林”的興趣,極具發展前景,可供參考。

5 結語

山林是支撐現代化進程的“城市之肺”,健康山林的景觀設計也是城市發展的動力支持。南山綠道的設計以南山風景區為中心,發散出一系列現代城市生態改造,多年經營成就了良好的效果。此項目不僅是便民生態工程,而且對城市修復和山林修養大有裨益。生態與人文底蘊交織,飛速發展的城市、生態盎然的山林共同組成了現代化的“城市山林”。“城市山林”一體化舉措建設的發展性不容小覷,此可持續發展趨勢日后或將成為眾多現代化都市景觀設計探索的大方向。

參考文獻:

[1] 高原,王向榮.鎮江自然風景體系與城市格局研究[J].中國城市林業,2018,16(04):63-66.

[2] 吳曼,朱宇婷,曹磊.特色旅游小鎮生態景觀藝術設計研究[J].藝術百家,2017(04):233-234.

[3] 王奕,孫衛東,陳周翔.一種生態磚的創意設計在景觀中的應用[J].大眾文藝,2019(20):75-76.

[4] 丁佳歡.耿濤.鄉村濱水地區導向系統設計研究[J].美術教育研究,2018(24):58-59.

[5] 孫威,吳言,李雪艷.從生態修復與人文意蘊——淺談城市水體景觀設計[J].美術教育研究,2019(17):86-87.

[6] 秦韜玉,厲群,吳燕飛.餐飲場所設計——楊柳古村茶室設計(傳統元素應用)[J].大眾文藝,2019(20):120-121.

[7] 高陽,王亞寧,厲群.景觀在設計中的應用——以錦繡花園別墅為例[J].大眾文藝,2019(17):86-87.

作者簡介:張知祺(2001—),女,江蘇鎮江人,本科在讀,研究方向:環境設計。

耿植榮(1989—),男,安徽馬鞍山人,博士,講師,系本文通訊作者,研究方向:設計學、美術學。

——《勢能》

——《光影律動》