京劇的誕生與同光十三絕(中)

木匠

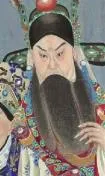

四、楊月樓

楊月樓,名久先,從藝后改名久昌,字月樓,1844 年出生,安徽懷寧人。他的父親楊基旺(楊二喜),是個賣藝的拳師(一說為清道光年間徽班的武旦演員)。清咸豐間,他隨父親在北京天橋賣藝,得到徽劇名角“忠恕堂”堂主張二奎的賞識,被收為徒,使習武生,后和同門師兄俞菊笙(京劇武生“俞派”的創始人)一起,成為了張二奎的左膀右臂,一時有“忠恕堂文武雙璧”之稱。

咸豐末年,他滿師后,初在上海搭班。不久,回到北京,搭在春臺班唱戲,同治十三年(1875 年),楊月樓再度赴滬演出,轟動上海灘。不料,卻因感情問題,惹下一樁官司。回京以后,他又被程長庚約入了三慶班,程長庚對其藝術、人品都很欣賞。時,程已至暮年,除為三慶班的班主外,還擔任著精忠廟(梨園公會前身)的廟首,由于體力、精力都已大不如前,是故每以三慶班事托楊代管,楊亦不負所望,將班中之事都安排得井井有條。

光緒四年(1878 年),由程長庚呈請,楊月樓又被選為了精忠廟廟首。1880 年,程長庚去世以后,楊月樓也順理成章地接掌了三慶班。

光緒十四年十一月,楊月樓又與著名京劇小生王楞仙一起,被入選升平署,成為內廷供奉,多次為慈禧太后演出。

光緒十六年六月初一。楊月樓在北京宣南右順胡同其寓所中病逝。書載其彌留之際,還將其子三元(即楊小樓)托孤給了他的盟弟譚鑫培,并囑三元拜在譚氏膝下為義子。后來,小樓在鑫培的精心培養下,也成為一代京劇宗師。楊月樓是京劇武生“老楊派”的創始人,他體形魁梧,嗓音宏亮,其唱在宗張二奎的“奎派”基礎上,又兼收了程長庚的“程派”和余三勝的“余派”之長。行腔、道白,都很講究字韻,扮相也是儀表堂堂,故有“天官”之譽,并以武戲文唱而著稱。另外,由于他的猴戲演得特別出彩,所以又有“楊猴子”“美猴王”之稱。其代表劇目武戲有《長坂坡》、《惡虎村》和《賈家樓》等,文戲有《打金枝》《金水橋》《回龍鴿》(也稱《回龍閣》)和《五雷陣》等,猴戲有《安天會》《水簾洞》和《芭蕉扇》等。

關于楊月樓當年在上海惹下的那場官司的始末,大致如下:話說,楊月樓同治十一年十二年在上海演出時,有一對其時住在上海的廣東香山籍韋氏母女,為其藝術所傾倒,一連來看了他三天戲。韋女名阿寶,年方十七,對他可謂一見傾心。歸后,便自行修書一封與他,約他相見,隨信還附上了自己的年庚帖,這意思就是說愿與他結為夫妻。月樓初時,懷疑有詐,未敢如約。韋女遂病,且日見沉重。其父長年在外經商,并不在上海,其母心疼女兒,遂遣人請月樓請至家中,月樓與韋女見面后,甚感投緣,遂答應了這門親事。但就在月樓開始籌備婚禮之時,事為韋女之叔父所知,以良賤不能通婚之禮法,堅予阻攔,且對韋女嚴加看管,不許她再和月樓見面,并將月樓所下聘禮,悉數退還。

韋女傷心之下,欲尋短見。月樓亦是無計可施,韋母忽然想起滬上搶親風俗,遂和楊月樓商量用此法來完成這樁婚事。然則月樓前腳剛將阿寶“搶走”,韋女之叔后腳就報了官,說月樓私拐良家婦女。于是,就在月樓與韋阿寶婚禮之時,一幫縣差趕來,執月樓與韋女,并從月樓處起獲韋氏母女衣物首飾七箱,據傳有四千金。當時,負責審理此案的上海知縣葉廷春亦是廣東香山籍人,很可能是得了韋女之叔的好處,升堂后,問沒兩句,就給楊月樓上了杖刑。幸虧當時滬上有一名叫沈月春的對月樓亦是十分愛慕的名妓,事先買通了差役,才使月樓沒有被打殘。韋女也因在堂上一再堅稱自己之嫁月樓,完全是出于自愿,而被當堂掌嘴二百。二人均被收監,說是在要等韋父回來后,再行判決。因楊月樓是當時的紅伶,此案一出,立時轟動了上海灘。其時,輿論分為兩派,一派以地方紳士為代表,他們言激詞厲,以“端風化”為由,要求嚴懲當事人,并進一步主張“正本清源,謝禁婦女看戲”,一派則是呼吸了滬上新風氣的市井文客,他們持論寬松,在同情韋、楊的調子里,更多流露的是對前者的不以為然。沒想到最后為月樓澄清了冤屈的人,竟然是慈禧太后。不過,這個案子最后判得也是稀里糊涂的,參與制造此案的人,也都未受到一點影響,照樣高高興興地當官摟錢。而月樓出獄之后,再去尋韋女時,已是人去樓空,大約她一出獄,就被其父帶回了原籍,從此,再無消息。

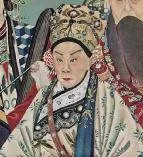

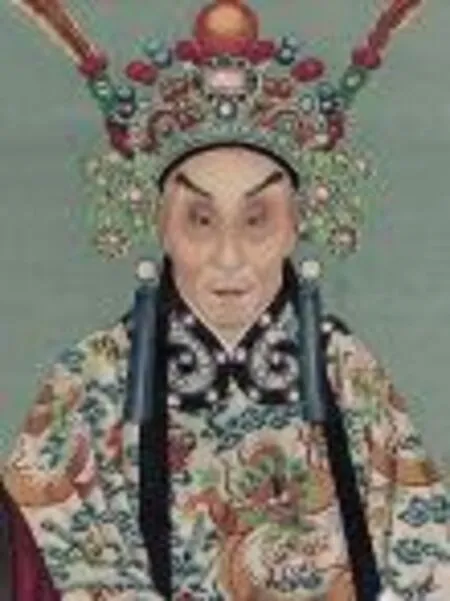

五、譚鑫培

譚鑫培,名金福,字望重,鑫培乃是其藝名,堂號英秀,清道光二十七年三月初九(1847 年4 月23日)出生在武漢市江夏區大東門外譚左灣,祖籍湖北黃陂。其父譚志道,主工老旦兼老生,鑫培為其獨子。

譚鑫培是一位對京劇的發展起到了承前啟后、繼往開來作用的里程碑式人物,他主工老生,亦工武生,是京劇史上第一個正兒八經的老生流派“譚派”創始人——之所以說“譚派”是“京劇史上第一個正兒八經的老生流派”,是因為之前所說的程長庚的“程派”、余三勝的“余派”等,都尚存在著許多徽劇的特點,與我們今天聽到的京劇還是有一些不同的。其對后世的影響極其深遠,有“京劇鼻祖”“伶界大王”之稱。行內向有“無腔不譚”之說。現有百代唱片公司為其灌制了七張半寶石唱盤傳世,它們分別是《賣馬》《托兆碰碑》《捉放曹》《桑園寄子》《烏盆記》《四郎探母》各一張,《洪羊洞》《戰太平》《慶頂珠》各半張。

1905 年,譚鑫培還主演了中國電影史上的第一部影片《定軍山》。譚鑫培10 歲隨父入京,11 歲入小金奎科班,初習武丑,后改武生、文武老生。1863 年出科。23 歲搭三慶班,以演出《神州擂》《三岔口》《白水灘》及“八大拿”等武生戲為主。曾傍程長庚演《青石山》中的馬童,得到“大老板”程長庚的賞識,委以武行頭。

1879 年,譚鑫培與孫彩珠(當時一個很有名的青衣演員)一同赴滬,掛在金桂茶園演出,專演武生戲。時,秦腔方盛于上海,有陳彩林者,亦在金桂演出,傾倒一時。譚不得志,遂于翌年春天返回北京,矢志研究皮簧唱腔。鑫培本為三慶班武行頭,其音左嗓,故稱之為“譚叫天”,但這其實并非是對他的贊譽。

1884 年,譚鑫培再二度赴滬演出,這次是與名凈大奎官(劉萬義)同行,初搭三慶茶園,后改搭丹桂。老生武生兩門抱,大受歡迎。此后,鑫培又先后三次赴滬演出(生平共五次赴滬演出),均轟動一時。

1890 年7 月11 日,已成長為業界翹楚的譚鑫培,又與陳德霖、孫秀華、羅壽山一起,入選了升平署當差,成為內廷供奉,領四品白石項戴。

1917 年4 月14 日,北京官府為了歡迎廣西督軍陸榮庭,在金魚胡同那家花園,設盛宴唱堂會,譚鑫培也被要求上場。時,鑫培已年過7 旬,且有病在身,遂婉言拒絕,不料,卻因此觸怒當局,便傳出話來,如果不去,不但不會釋放他的孫子譚霜(因犯案在押),還要拉他去一起坐牢。并且,派了4 名巡警上門,名為迎接,實則押送,鑫培不得不勉強扶病而去。到場一看,戲碼貼的竟是全本的《洪羊洞》,又吃一驚,因為這正是他的師父程長庚生前唱的最后一出戲,觸景生情,便有大難臨頭的預感。以他當時的身體狀況,已實在是唱不了全本了,經再三請求,方被允許從“探病”一場唱起。他拼了老命,全力以赴,唱、做一絲不茍,演得那叫一個精彩紛呈。但是一到后臺,就伏在桌上,再也站不起來了。被人抬回家后,就一病不起,終于5月10 日上午8 時,病逝于他在京城宣內大街大外郎營1 號的寓所,享年71 歲。

譚鑫培一生創造了為數眾多的藝術形象。據熟悉“譚派”藝術的著名票友陳彥衡說:“譚鑫培演孔明有儒者氣,演黃忠有老將風,演《胭脂褶》之白槐居然公門老吏,《五人義》之周文元恰是市井頑民。流品迥殊而各具神似。”他在塑造人物時,除注意人物形象的逼真,更講求藝術這美,唱念做打都有自己的獨樹一幟的創造。在當時的“老生三杰”中,孫菊仙的唱善用“膛音”,以慷慨激昂取勝;汪桂芬的唱善用“腦后音”,以雄健剛勁取勝;譚鑫培的唱,則是以聲調悠揚婉轉,長于抒情取勝。譚的唱腔不但集程長庚、余三勝、張二奎、王九齡、盧勝奎、馮瑞祥等人唱法之大成,而廣泛吸取了青衣、老旦、花臉諸行的唱法,以及昆曲、梆子和大鼓的音調。他將這些音調都巧妙地融于了京劇老生的唱腔中,終于形成了自己獨特的藝術風格,而自成一家。又因鑫培早年曾習武生,武功根底堅實,身手矯健,所以無論是演靠把戲、箭衣戲,還是褶子戲,都能做到身段靈活灑脫,干凈洗煉。另外,他創造了很多獨門的技巧,如《四郎探母》里的“吊毛”、《戰太平》里的“虎跳”、《八大錘》里的“斷臂”、《李陵碑》時的“卸甲丟盔”、《當锏賣馬》中的“耍锏”和《翠屏山》里的舞刀等。

由于鑫培在藝術上文武昆亂不擋,能戲甚多,其代表性的劇目有:《空城計》《當锏賣馬》《李陵碑》《擊鼓罵曹》《捉放曹》《洪羊洞》《桑園寄子》《四郎探母》《武家坡》《汾河灣》《定軍山》《戰太平》《連營寨》《南陽關》《珠簾寨》《打漁殺家》《八大錘》《瓊林宴》《胭脂褶》《南天門》《坐樓殺惜》《清風亭》《戰宛城》《別母亂箭》等。

為了讓全新BMW X5保持卓越的全地形性能,新一代BMW xDrive智能全輪驅動系統配合全新底盤首次搭載在X車型上。這套系統能夠根據駕駛情況更高效地在前后輪之間分配驅動力,從而充分提高車輛驅動能力、靈活性以及穩定性。同時全新BMW X5還提供越野套件,例如調節范圍達到80毫米的空氣懸架,電控后橋差速鎖,含有4種多地形選擇的駕駛模式選擇等等,不僅滿足了用戶對駕乘舒適性的需求,更讓越野性能和公路操控性更上一層樓。

譚鑫培的弟子雖不是很多,其正式弟子好像僅有王月芳、賈洪林、劉喜春、李鑫甫、余叔巖5 人,但私淑者卻極眾,傳人大致分為新老兩派,“老譚派”的代表人物主要有王又宸、譚小培(其五子)、賈俊卿、孟小茹、羅小寶、貫大元和賈洪林等。“新譚派”則是孫譚富英(也是譚小培的獨子)在其祖藝術的基礎上,又有所創新而形成的。

票界學譚者,則有紅豆館主、夏山樓主、王雨田、王君直、王庾生,喬藎臣和程君謀等。言菊朋早期的表演,也都是學譚的。后來,他也都是在繼承“譚派”的基礎上,又創造出了自己的流派(余叔巖也是如此)。

其他行當的演員,如武生楊小樓(楊月樓之子,也是老譚的義子),旦行的梅蘭芳、王瑤卿等,也受其啟發和影響頗大。梅蘭芳之子梅葆玖就曾說過:“譚鑫培先生是與我的曾祖父梅巧玲同一時代的人物。譚老先生念在與我曾祖父的交情上,100 年前,就與我父親一起演出過《桑園寄子》,當時譚先生已經65 歲了,而我父親才19 歲。直到譚老先生生命的最后半年中,還為提攜我父親,與他合作演出了《汾河灣》《四郎探母》等,這為我父親以后的成名,奠定了極為重要的基礎。所以在某種意義上講,沒有譚鑫培就沒有梅蘭芳。以后我父親又和譚富英先生有過多次重要的合作。可以說我們譚、梅兩家的淵源,就是一部濃縮的中國京劇史。”

另值得一提的是,譚家從譚鑫培算起,到現在的譚正巖,已歷七代,七代(加在一起有小50 人)都從事同一劇種、同一行當的表演,且一脈相承的,這不光是在京劇史上,恐怕全世界的戲劇史上,也是絕無僅有的。

六、徐小香

他的父親是清朝某部的郎官。他自幼隨父住在北京,因酷愛小生藝術,而私淑當時的昆曲名師曹眉仙,學習昆曲小生。其父故后,又投到“吟秀堂”潘氏門下繼續習藝。13 歲登臺,便名噪一時。

據說當年他學藝時,十分刻苦,每日演畢歸來,都是“首不免冠,足不去靴”,自拉自唱,直到滿意為止。平時和人說話,用的也基本是京劇的道白,又“時復對鏡哭笑,以自察其形貌……”如是者八年,終于學成了文武之藝。

徐小香滿師后,初搭四喜班,后被程長庚以重金聘入了三慶班,此后,便長期與程長庚一起在臺上演“對兒戲”,可謂銖兩相稱,相得益彰。

徐小香能戲極多,幾乎所有的小生戲,無論文武他都能演。他的唱用的雖然仍是寬、尖嗓相濟的“雌雄音”,卻一掃過去小生唱腔過于柔媚、近于女音的缺點,“雌音”中帶有“剛音”,讓京劇小生的唱腔從此和旦角的唱腔有了明顯的區別。他也是第一個把小生唱到了主角的人。所以,說他是“京劇小生的創始人”真是一點也不為過。

在做上,徐小香也有很多絕妙的創造。比如他在《鳳儀亭》中扮演的呂布,在與貂蟬相會時,只見他把頭一低,再向左一扭,那呂布盔頭上右邊的翎子就會從貂蟬的臉蛋上輕輕滑過,就見那翎子再順著勁兒,繞到他的鼻子邊上,他再順勢吸氣一聞,這一套動作下來,呂布此時心旌搖蕩、輕佻纏綿的心理活動,就被展現得活靈活現了。又比如《八大錘》中的陸文龍,持雙槍與四個使錘的宋將開打的路數,也是他的精心設計,他的這套動作至今仍在使用。其代表劇目除《鳳儀亭》和《八大錘》外,還有《拾畫·叫畫》《驚夢》《奇雙會》《舉鼎觀畫》《玉堂春》《石秀探莊》《雅觀樓》《起布問探》《轅門射戟》《羅成叫關》《監酒令》《孝感天》《借趙云》《鎮潭州》和與程長庚、盧勝奎、楊月樓等合作的連臺本戲《三國志》等。

清光緒三年(公元1877 年),他賣掉了在北京的房產,南返蘇州,頤養天年。卒于1882 年(一說是卒于1902 年)。其弟徐金兒,字逸仙,亦工小生;其子徐如云,工昆旦與花衫。小香弟子頗多,其中尤以程繼仙最為神似。后為京昆一代小生泰斗的葉盛蘭和俞振飛,也均是程門弟子。

(未完待續)