撬開塵封的歷史之門

——8集大型紀錄片《亞太戰爭審判》拍攝紀實(下)

□ 汪 瀾

(上接第11期第15頁)

“國民審判”,你所不知道的故事

中國是二戰中受日本軍國主義侵略時間最長、災難最深重的國家,由中國主導的對日本BC級戰犯的審判,自然格外受世人關注。然而由于種種原因,在相當長的一段時間,關于這些審判的細節,國人所知甚少。8集《亞太戰爭審判》紀錄片,用了三集篇幅敘述中國審判,其中第六集《繩之以法》和第七集《良知救贖》重點聚焦1946~1949年,由國民政府主導的對日BC級戰犯的審判,第八集《人性召喚》則聚焦新中國對日BC級戰犯的審判。

《亞太戰爭審判》是一部面向全球發行的大型紀錄片,但它也將在國內放映。紀錄片前5集,攝制組在展現各同盟國審判的同時,盡可能地挖掘其中的中國元素、中國故事,這一方面拉近了與中國受眾的距離,另一方面,也凸顯了太平洋戰爭中國與同盟國同呼吸共命運、并肩抵抗日軍侵略的事實,同時也展示了中國普通民眾博大的胸襟和善良的本性。

在關于中國審判的后3集里,攝制組采取了不一樣的敘事策略。為使發生在中國本土的故事被海外觀眾理解并接受,紀錄片增加了更多的國際元素,其中一個重要的設計,是為這三集紀錄片物色一位專家型的外籍主持人。在紀錄片總顧問程兆奇教授開列的備選名單里,攝制組相中了英國劍橋大學亞洲與中東研究院教授顧若鵬(BarakKushner)。顧教授長期從事東亞史研究,他于2016年出版的《從人到鬼,從鬼到人:日本戰爭罪行與中國審判》,是第一部以中國對日本戰犯審判為主題的英文研究專著。顧若鵬出生在美國,有在多個國家學習、生活、工作的經歷。他還是一個中國通,從上世紀90年代開始先后在北京、河北、上海、臺北學習生活過較長時間,如今他在英國劍橋大學任教。

去年6月,在兩個星期的時間里,顧若鵬跟隨攝制組馬不停蹄地去了全國七八個城市和鄉村。“顧教授極其嚴謹”,這是第八集《人性召喚》導演宣福榮對他的印象。對于紀錄片文字稿和畫面里的一些提法和統計數字,他總是再三斟酌,特別是那些具體到個位數的統計,若無絕對把握,他都建議用約數。顧教授說,關于二戰及戰后審判的研究,不斷有新材料、新數據被挖掘出來,我們的片子一定要經得起時間和歷史的檢驗。而對于國際研究界有爭議的事件,他更是慎之又慎,在解說時盡量采取中立、客觀的敘述姿態。“這種中立、客觀、理性的態度,恰恰是我們想要的效果,也是國際傳播的有效策略。”總導演陳亦楠說。

1946年2月 到1949年1月,國民政府在南京、漢口、廣州、沈陽、太原、北平、徐州、上海、濟南、臺北十個城市設立軍事法庭,審判日本戰犯。由于這是首個由主權國家而非殖民地宗主國主導的軍事審判,故而格外為世人矚目,也因此成為區別于其他同盟國審判的最顯著特色。

作為國民政府所在地,南京審判戰犯的官階較高,民憤最大。如南京大屠殺的首惡,時任日本第六師團中將的谷壽夫,組織殺人比賽的向井敏明和野田毅等。其中第一個被判處死刑的,是臭名昭著的酒井隆。酒井隆參與了日本由東北向華北擴張的全過程,他曾參與起草“何梅協定”,他也是“河北事件”、“濟南慘案”的策劃實施者,同時還是日軍攻占“香港”的指揮官。日本投降后,蔣介石曾“欽定”了一份提交盟軍總部的“侵華最著者十二人名單”,酒井隆位列第十。雖然他沒有像名單中的土肥原賢二、板垣征四郎、東條英機等,被遠東軍事法庭認定為A級戰犯赴東京受審,但南京法庭在對他的起訴中依然使用了“反和平罪”的罪名。經審理,國民政府南京法庭判決酒井隆死刑。

在國民審判中,最臭名昭著的B級戰犯要數日本陸軍中將谷壽夫,他是對南京大屠殺負責的最直接的師團長。1947年2月6日南京軍事法庭公審。同年3月10日法庭判處谷壽夫死刑,他本人不服判決提起上訴。4月25日蔣介石批示維持原判,4月26日被槍斃于南京雨花臺。對酒井隆、谷壽夫等罪大惡極的日本戰犯的審判和執行,得到國際社會的高度關注和肯定。

在上海,“一狼一虎”伏法

在國民政府設在各地的十個軍事法庭中,承擔任務最重、被告人數最多的當屬上海。上海共計審理了181名日本戰犯,一些從海外遣送回中國的戰犯也交由上海軍事法庭審理。

在本集紀錄片里出任嘉賓的,是兩位上海審判當事人的后人:一位是上海軍事法庭第二任庭長李良的女兒,現年88歲的李家璟;另一位是法庭書記官李業初之女李志群。她倆的講述,為我們還原了上海審判的臺前幕后。

上海審判期間,“一狼一虎審判伏法”的故事曾經轟動一時,上海軍事法庭還將其拍攝成新聞紀錄片。這其中的“狼”,正是常年駐扎在江蘇常熟、太倉一帶的日本憲兵隊長,老牌特務米村春喜,綽號“常熟之狼”。

去年初夏的一天下午,我隨戴誠嫻導演來到民革上海市委辦公地,采訪李業初之女李志群。李志群隨身帶來一本1989年2月的《上海灘》雜志,上面刊有李業初先生撰寫的審判“一狼一虎”的親歷記《殺人魔王上海伏法紀實》。李業初曾是民革的老黨員,在民革辦公室,接待人員為我們尋找到一份90年代為李先生錄制的口述影像資料,這兩份材料詳細描述了案件從取證到審判的經過。

1946年10月9日至10日,法庭書記官李業初奉庭長李良之命,前往常熟實地調查取證。他說:“在虞山腳下的雜草叢生的小路旁邊,經當地群眾的指證,我們在一個小小的饅頭形土堆上開始挖掘。僅僅挖了三四鐵鍬,忽然聽到“咔嚓”一聲,鐵鍬與泥土下面一塊硬實的東西發生了碰撞。圍觀的群眾說:‘這是一個活埋人的地點。日本鬼子兵把中國人用繩子拴住,用刺刀逼迫他自己掘洞,挖到一米深左右,命他跳下去繼續挖,然后填土,直到將被埋的人頭部全部蓋住……’話音剛落,赫然露出一個骷髏頭骨……再往下挖,又見筆直的臂骨和腿骨,再現了當年被活埋時的悲慘情景……”

經過兩天的挖掘,李業初和同事們一共搜集到三大麻袋尸骨,作為證據帶回了上海。開庭前夕,法庭在上海和常熟張貼了告示,不少常熟民眾早早趕到上海。開庭當日,審判大廳內外擠滿了控訴、舉證、旁聽的民眾和新聞記者。

審判由李良庭長主持。檢察官宣讀起訴書后,米村春喜抵賴說他“并沒有親手殺過人”,還說“自己對中國人很好”。旁聽席上的被害人及家屬炸了鍋,他們一個個站出來,爭相指控常熟憲兵隊的殺人事實。米村春喜最終被判處死刑。和他一同伏法的,是另一名被喚作“江陰之虎”的日軍憲兵下田次郎,行刑時間為1947年6月16日。這是抗戰勝利之后上海第一次槍決日本戰犯,因此受到極大的關注。

紀錄片里用了一段當年上海法庭拍攝的新聞紀錄片《虎狼伏誅》的片段,歷經70多年,影片同期聲依然清晰有力:“現在這一狼一虎從上海監獄提出來,押上卡車,游街示眾,讓受過災難的老百姓看看這兩個暴徒的真面目。囚車經過途中萬人空巷,爭看這兩個殺人魔王……”影片里,兩名罪犯五花大綁,背部插著長長的斬條,分別寫著:“奉令槍決戰犯米村春喜乙名”“奉令槍決戰犯下田次郎乙名”。“斬條上面的字就是我父親寫的。”李志群不無自豪地說。

新中國審判,把“魔鬼”變成人

二戰勝利后,國民政府在全國10個城市進行的對日本BC級戰犯的審判,順應了從日軍鐵蹄下重獲新生的廣大民眾嚴懲敵寇的呼聲,為中國人討回了公道和尊嚴。然而由于當時正值內戰,有些地區的審判虎頭蛇尾,留下一些遺憾。

1956年,新中國成立后的第七個年頭,中國政府在太原和沈陽設立特別軍事法庭,重啟對日本戰犯的審判,審判的對象,包括解放后蘇聯移交的日本戰犯和一直關押在中國境內的戰犯。這個審判因烙上了鮮明的“中國特色”,而備受世人關注。

1950年7月19日,一列由蘇聯開來的悶罐列車駛入了中國邊境小城綏芬河火車站。車廂內有近千名特殊的“乘客”——由蘇聯移交給中國的日本戰犯,他們此行的目的地,是撫順戰犯管理所。此前,他們已在西伯利亞呆了5年。

撫順戰犯管理所1936年由日本關東軍修建,日本人稱它為“撫順典獄”。當時中國剛剛結束多年戰亂,物資極度匱乏,但本著人道主義原則,對監獄進行了改建,增建了鍋爐房、禮堂、理發室、醫務室,還增設了暖氣設備。同時按照國際慣例,根據這些戰犯原本軍中的級別,分為大、中、小灶三種待遇,生活條件比西伯利亞不知好了多少。

然而戰犯們似乎并不領情,剛到撫順時,他們顯得極不安分,有的還很囂張,時不時地會鬧出一些動靜。入監不久,一張告示引發了一場風波。其實告示的內容不過是管理條例和活動時間表,讓戰犯受到刺激的是公告的落款——“戰犯管理所”。93歲的趙毓英女士當年曾是撫順戰犯管理所的護士,時隔70年,她對當時那一幕記憶猶新:“戰犯們硬說自己不是戰犯,是戰俘。就為了這個事兒,他們鬧得挺厲害,有的甚至把告示從墻上撕下來扔在地下擱腳踩。”這場風波的挑頭人,是前任日本陸軍第59師團中將師團長藤田茂,他是在押的最高級別的日本將領之一。

在國際軍事法庭憲章中,曾對戰犯做過明確定義:無論是戰時或非戰時,對平民的傷害是界定戰犯與戰俘的重要區別,關押在此的日本官兵,都有殘害平民的血債在身,撫順戰犯管理所的管教人員用國際法有力地回應了這些戰犯。

戰犯的鬧監行為在朝鮮戰爭爆發后達到了頂點。他們巴望著,一旦美國在朝鮮戰場戰勝中國,他們就會被釋放送回日本。然而,實際戰況將他們的幻想一點一點擊破了。與此同時,管理所的人道主義待遇和管理人員的耐心教育,也使戰犯的心理逐漸發生了轉變,有的戰犯開始要求學習,希望進一步了解中國,管教們因勢利導,改造了學習室,提供了國際法著作和大量理論書籍。

戰犯管理所要求對戰犯做到“三個保障”:“保障人格不受侮辱,保障基本生活條件,保障生命健康”。所里的管教人員不少是軍人出身,親身經歷過戰場上與日本侵略軍的殊死較量,一些管教的親屬曾遭日軍殘害,對日寇懷有深仇大恨。最初,他們對“三個保障”很不理解,有的還相當抵觸。第一任所長孫明齋的舅舅曾被日軍的狼狗活活咬死,他在給大家做思想工作時說:“我知道大伙想不通,其實我最開始也想不通,但是周總理說,20年過后再來看我們現在做的工作,就能明白其中的意義和價值。”

對戰犯的寬待,漸漸喚醒了戰犯的良知。據曾在撫順管教所工作的溫久達醫生回憶,一次他帶一名傷殘戰犯去安裝假肢,犯人行走不便,他就背著犯人上下樓。走著走著,他感覺脖子濕了,原來戰犯哭了,說太對不起中國人了,這是他頭一次見到日本戰犯掉淚。

1954年3月,300名“東北工作團”成員分別抵達撫順和太原兩地的管理所,標志著對日本戰犯的偵訊調查工作正式啟動。10天之后,撫順工作團主任李甫山把所有的日本戰犯召集在一起,向他們宣讀了中國共產黨的政策:“坦白從寬,抗拒從嚴”。動員大會召開不久后的一天,侵華日軍原39師團少尉宮崎弘走上撫順戰犯管理所的室外操場,他用四個小時的時間講述了自己在中國犯下的罪行。偵訊工作歷時八個月,工作團共收到了4000多份材料,揭發了14000多條罪行。至1954年底,兩個戰犯管理所的一千多名戰犯全部低頭認罪,每個人都親筆寫下了自己的罪行供述。

撫順戰犯管理所舊址內,獲釋日本戰犯捐資建造的謝罪碑

前山西省人民檢察院檢察官王石林曾參與了對日本戰犯偵訊和審理的全過程,當時他年僅26歲,攝制組在山西太原找到了現年95歲的王石林老人。王檢察官回憶說:我們在臥佛寺寫起訴書的時候,認為要判刑的罪犯都構成死刑。可就在這時接到了周恩來總理的意見,對戰犯一個也不判無期徒刑。判有期徒刑的也是極少數。我們有點想不通,這些戰犯全部殺了都不足以平民憤。可總理說,這一千多人都殺了,能不能平民憤?所以放回去,做一些對國際有益的工作不好嗎?

1956年6月至7月,兩場對日本戰犯的審判分別在太原和沈陽舉行,總共有45名日本戰犯被起訴。在歷時40余天的審判中,檢方共請出159名證人出庭作證。在國民政府和其他國家的BC級戰犯審判中,受審的日本戰犯一般很少承認自己的罪行。但在1956年中華人民共和國特別軍事法庭上,每一個日本戰犯都承認了自己的罪行。王石林說:“所有被審戰犯“全部認罪,這個也是史無前例的。”

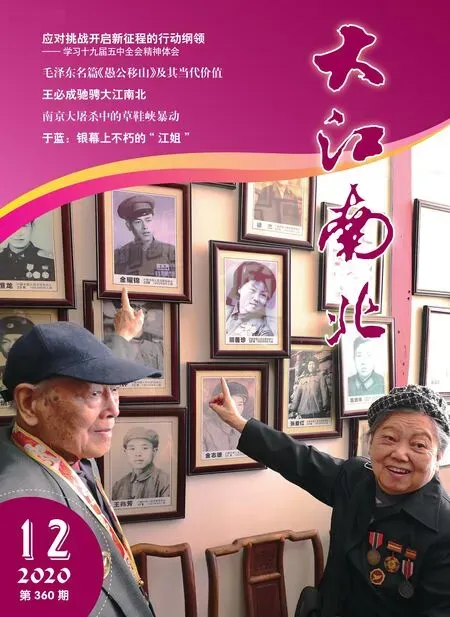

8集大型紀錄片《亞太戰爭審判》的總導演陳亦楠和攝制團隊全體編導。從左至右為宣福榮、敖雪、俞潔、王靜雯、陳亦楠、朱雯佳、王芳、戴誠嫻。

1956年7月20日,特別軍事法庭對45名日本戰犯的審判全部結束,戰犯最高被判20年,最低8年;同時根據全國人大常務委員會的決議,對其余1017名罪行較輕的或在關押期間悔罪表現較好的戰犯免于起訴,釋放回國。宣判前夕,管理所組織戰犯赴外地參觀,讓他們感受新中國的變化。藤田茂和一些戰犯去了南京華東水利學院,當得知附近有一處“南京大屠殺”的發生地時,戰犯們朝著那個方向集體跪了下去,一個勁地磕頭謝罪。

新中國對日本戰犯的改造和審判,讓殺人如麻的惡魔回歸人性。但也有一些人對其真實性表示懷疑,說:“改造是否成功,不僅要看他們在中國的表現,更要看他們回國后的表現。”1956年7月,獲釋的第一批日本戰犯,乘船離開中國,返回日本。據說還在船上,他們就聚在一起商量,要成立一個組織,做一些反思戰爭,推動日中友好的事情。次年,中國歸還者聯絡會(簡稱“中歸聯”)在東京成立。一千多位歸國日本戰犯全部加入了“中歸聯”,于1957年被提前釋放的藤田茂被推選為首任“中歸聯”會長。這位曾經的“武士道精神”的忠實信徒,狂熱的軍國主義分子,帶領會員去各地巡回演講,以親身經歷揭露戰爭真相,呼吁日中和平。

撫順戰犯管理所舊址內,有一座白色的大理石謝罪碑,這是1988年,“中歸聯”會員捐資修建的。碑后用中日兩國文字刻寫著:在日本軍國主義侵略中國的戰爭中,我們犯下了放火、殺人、掠奪等令人發指的滔天罪行。收容期間卻受到了中國共產黨、政府和人民的革命人道主義待遇,從而使我們恢復了人的良知……在此立碑,向抗日殉難烈士表示真誠的謝罪。這塊碑的定名據說有一個小插曲。當年,“中歸聯”有意將此碑命名為“認罪碑”,在與中方商討后,最終定名為“謝罪碑”。一字之差,體現了中國人民的真誠和善意,令日本友人十分感動。

◇◇◇◇◇◇

8集《亞太戰爭審判》是一部略顯沉重,卻又相當飽滿、厚重的歷史題材紀錄片。觀看樣片,你很難相信它竟出自一群十分年輕的編導之手。這個團隊的8位編導,清一色的都是80后,其中7位是女性。

在追蹤紀錄片拍攝的過程中,我常有這樣的疑問,一個以年輕女性為主體的創作團隊,面對這樣一個涉及歷史、戰爭、審判等相對男性化的題材,會有怎樣的感受和不一樣的處理?陳亦楠說,這的確是個挑戰。作為女性,興趣點、知識儲備跟這個題材有較大的落差,但女性導演更關注人物命運和故事,更注重非常情況下的復雜人性,這一特點恰恰成為團隊的一大優勢。《亞太戰爭審判》策劃、拍攝及制作的兩年間,經歷了組織架構調整、制作經費壓縮、海外和地區局勢波動、新冠疫情影響等大事,同為80后的總導演陳亦楠遭遇的困難,承受的壓力可想而知。然而令她感到欣慰的,是經歷磨難、磨合之后整個團隊的成長。

這個團隊的基礎,是上視上海外語頻道及融媒體中心三季8集《東京審判》的創作人員,參與《亞太戰爭審判》的編導中,僅陳亦楠、戴誠嫻、王碩是《東京審判》第一季的“元老”,其他人員都是過程中陸續補充、加入進來的。紀錄片的女性編導都是年輕的母親。還原歷史真相,讓人們認識戰爭的恐怖而遠離戰爭,讓孩子們避免受到戰爭罪惡的傷害,讓世界永享和平幸福安寧,這,漸漸成為編導們的共同使命,成為他們對這部紀錄片的共識。這種對自身責任和使命的頓悟,對人類命運的深層思索,好似團隊的“鳳凰涅磐”,還有什么比年輕人的精神成長更讓人感到欣喜和欣慰的呢?

英國前首相溫斯頓·丘吉爾有一句至理名言:“你回首看得越遠,你向前也會看得越遠。”愿人類對曾經的苦難永遠懷有敬畏和悲憫之心,不斷從歷史的“回首”中獲得警醒,從對過往的審視中汲取智慧和力量。前面的道路雖然仍會有這樣那樣的坎坷曲折,甚至難免再次遭遇至暗時刻的兇險,但經由苦難磨礪的正義之劍和信念之光,會引領我們最終戰勝邪惡,走向光明。(完)