農業機械在農作物種植中的作用分析

孔子明

(河南省遂平縣植物保護植物檢疫站,河南 遂平 463100)

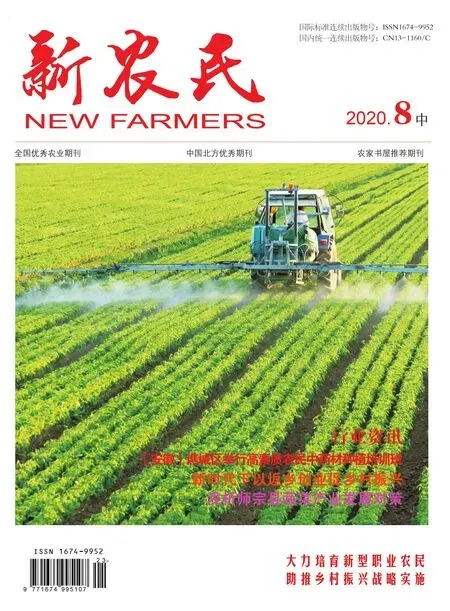

我國自古以來就是農業大國,農作物種植與國家經濟平穩發展、人民安居樂業具有密不可分的關系,近年來,我國科學技術水平不斷提高,相關先進技術在各個重要領域中的廣泛應用均已取得實質性成效,將先進技術與農業生產緊密結合,可有效降低勞動力消耗,提高農民生活幸福感。

1 農業機械在農作物種植中的優勢

改革開放以來,我國在農村經濟發展中投入了大量的人力、物力和有力政策,在鄉村振興戰略的持續推進下,農業生產、農民生活、農村面貌發生了巨大變化,以下對農作物種植中農業機械的主要優勢進行介紹:

1.1 高效率優勢

傳統農業種植技術主要采用“人工種植+畜牧種植”的方式,這種種植方式不利于現代化農業的持續發和農村產業結構調整,而在農業機械的支持下,農作物種植的可規劃性大大提升、生產效率明顯提高,各地區農業管理部門可結合區域間的地域特征、土壤環境特征以及種植作物季候性特點,采用區域規劃的方式進行片區式種植,降低人力資源投入。

1.2 標準化優勢

要想獲得更好的農作物種植收益,傳統農業種植人員需要積累豐富的種植經驗,掌握不同農作物的種植特點和培育特點,傳統種植方式使得同一區域范圍農作物受到種植人員技術水平的影響,產生不同的收益效果,而采用農業機械進行農作物種植則可人為設置標準化種植深度和種植間距,提高農作物種植經濟產出的穩定性。

1.3 經濟發展優勢

農業機械化程度與農業經濟發展具有明顯的協整性,美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、日本、德國農業機械化開始年份分別為1910年、1920年、1931年、1930年、1931年、1930年、1946年和1976年,基本實現機械化歷時分別為30年、30年、17年、25年、22年、30年、21年和20年,平均歷時24.4年,歐美發達國家具有農業機械化起步早的特征,這一特征也使得歐美發達國家在農作物種植占據了較高的技術優勢。基于我國農作物種植的大規模特點,在種植中廣泛使用農業機械將有效擴大我國的農業優勢,從而快速敢追歐美國家的農業發展水平。

1.4 勞動力解放優勢

勞動力的持續流失已成為當前農村社會的常態化現象,隨著人口老齡化現象的不斷加劇,傳統農業種植壓力日漸提升,進一步提高農作物種植的機械化水平,可有效降低農業資源投入,提高農村經濟發展活力。

2 農業機械優勢擴大化對策

2.1 加強宣傳推廣

《農機裝備發展行動方案(2016~2025年)》對農業生產機械化持續發展提供了有力支持,公開資料顯示,2012年~2018年,我國農作物播種面積分別為162071.0千hm2、163702.0千hm2、165183.0千hm2、166829.0千hm2、166939.0千hm2、166332.0千hm2、165902.0千hm2。另外,中國統計年鑒資料顯示,2012年~2018年,我國耕地灌溉面積分別為62490.5千hm2、63473.3千hm2、64539.5千hm2、65872.6千hm2、67140.6千hm2、67815.6千hm2和68271.6千hm2。由此可知,我國具有較大規模的農業種植面積和耕地灌溉面積,在人力資源緊缺的環境下,為降低農作物種植經濟發展壓力,各地區應積極開展農業機械宣傳推廣工作。近年來,我國科學技術水平不斷提高,信息環境全面改善,各地區農業管理部門應立足于區域經濟協調發展階段,分析各地區農作物種植經濟發展特征和農作物種植中所需的主要農業機械,積極創新宣傳路徑,形成多元化宣傳體系。例如,采用“人力宣傳+網絡宣傳”的方式,由各地區農業管理部門組建農業機械宣傳小組,深入農村地區進行農業機械應用調研,全面掌握各地區農作物種植戶對農業機械的應用需求,通過示范指導,彰顯農業機械的現代化種植優勢,同時,還可借助微信客戶端、快手、抖音等平臺,完成農業機械推廣信息的發布,擴大農作物種植戶與農業機械的信息接觸面。

2.2 建設示范基地

《農機“十三五”規劃》為農業現代化發展提供了有力支持,為優化循環農業、生態農業、綠色農業發展環境,各地區農業管理部門可組織建設農業機械示范基地。在實際建設前深入農作物種植環境進行農作物種植現狀調查,掌握該地區的農業機械化發展水平。例如,某地區2011年~2016年農業機械化水平分別為55%、57%、59%、61%、63%和65%,呈現逐年上升趨勢。在這一基礎上,該地區對新型農業機械的應用需求明顯大于對傳統農業機械的應用需求,從這一角度出發,農業管理部門可在農業種植區域內建設農業機械示范基地,在示范基地中展示適合該地區農業種植的現代化機械,并在春播、秋收以及灌溉等相關時期中組織該地區農業種植戶進入示范基地,對新型機械進行觀摩和學習,積極轉變農業種植戶的種植觀念,提高農業機械應用率。

3 結論

新時期和新形勢下,我國經濟正由高速增長階段向高質量發展階段轉變,基于農作物種植經濟在我國經濟體系中占據的重要位置,應加強宣傳推廣、建設示范基地,提高農機普及率。