中藥塌漬治療膝關節骨性關節炎臨床療效研究

李發東,袁毅,楊也,瞿剛波,羅兵,楊家福

(1.西南醫科大學中西醫結合學院,四川 瀘州;2.西南醫科大學附屬中醫醫院骨傷科,四川 瀘州)

0 引言

膝關節骨性關節炎(KOA)是一種以關節軟骨變形和丟失及關節邊緣和軟骨下骨骨質再生后為特征的慢性關節炎疾病。該病的始發部位在軟骨。以關節疼痛、活動受限和關節畸形為主要癥狀。多見于50 歲以上的中老年人,女性發病率高于男性,嚴重影響老年人的行走功能,降低其生活質量,一直以來都是骨科領域重點研究內容之一。目前西醫對本病發生的確切病因及病理機制仍未完全明確,存在多種學說:如:生物化學學說、力學學說、遺傳學說、炎癥性學說等,另外年齡、環境、外傷、肥胖、飲食習慣及代謝等相關因素也受到廣泛重視。盡管存在各種病因學說,但骨性關節炎的確切病因仍然不明。因目前對該病機制尚不明,西醫治療以抗炎止痛藥和非類固醇抗炎藥代表,這些藥物不良反應較多。在此背景下,為充分發揮中醫藥的優勢能治療膝關節骨性關節炎提供了廣闊的空間。

疼痛為膝關節骨性關節炎的最主要癥狀,故中醫學將其歸屬 “痹證”范疇,是痹證中特殊類型。我國歷代醫家均對該病進行較為深入研究,《黃帝內經》曰:“風寒濕三氣雜至,合而為痹也。其風氣勝者為行痹;寒氣勝者為痛痹;濕氣勝者為著痹也”。痹者,閉也, 就是閉阻不通之意。指出痹癥是由于風、寒、濕痹阻經絡導致。《素問·痿論篇》曰:“腎者,水臟也。今水不勝火,則骨枯而髓虛,故足不任身。發為骨痿。”。《金匱要略·中風歷節病篇》 曰“寸口脈沉而弱,沉即主骨,弱即主筋。隋代巢元方《諸病源候論》明確指出:“亦有血氣虛,受風邪而得之者。”唐朝藺道人《仙授理傷續斷秘方》認為外傷瘀血也可產生痹癥;金元時期認識到“勞力之人”、“辛勞過度”也可至痹。通過以上關于痹癥的論述表明,這一時期的醫學家已經認識到慢性勞損可以引起某些痹癥。因此,氣血虛弱是發病內在條,風、寒、濕邪外襲是致痹的外在因素,經絡氣血阻滯則是痹癥的主要病機。目前膝關節骨性關節炎治療方式多樣,較為常見的治療方法有:物理治療、西藥藥物治療、關節注射藥物治療、中醫內治法及中醫外治法。中醫外治法歷史悠久,源遠流長,且種類多樣,最大化體現了中醫治療的特色。常用的外治方法主要有:中藥塌漬、中藥外敷、中藥離子導入、中藥熏蒸、針刀及針灸療法、推拿按摩等治療方法,在臨床中不但療效良好,且副作用小,方便易行。本文重點分析中藥塌漬治療治療膝關節骨性關節炎的療效,具體研究成果為:

1 資料與方法

1.1 一般治療

此次入選的152 例骨性關節炎患者,入選時間為2018年7月至2020年4月。將其隨機分成觀察組、對照組,每組各76 例。納入標準:(1)自愿參與本研究,知情并簽署同意書。(2)年齡40 歲以上(包括40 歲),65 歲以下(包括40 歲),男女不限。(3)西醫診斷標準(在臨床上符合①②③④或①②③⑤):①近一個月內經常反復膝關節疼痛;②活動時有摩擦音;③膝關節晨僵≤30 分鐘;④中老年患者(≥40 歲);⑤膝關節骨端肥大伴有骨質增生。(4)中醫診療標準: ①初起多見膝關節隱隱作痛,輕微活動可緩解,癥狀隨氣候變化而加重,反復纏綿不愈。 ②起病隱匿,發病緩慢,多見于中老年。③局部關節可腫脹,活動時關節常有摩擦聲或喀刺聲。④嚴重者可見肌肉萎縮,關節畸形,腰彎背駝。排除標準:(1)有老年性癡呆或精神病者;(2)患有代謝性疾病(如糖尿病)及其他骨病者;(3)嚴重胃病及肝腎功能不全者;哺乳期或妊娠婦女;(4)合并有感染性疾病或惡性腫瘤者;(5)過敏體質,骨髓炎、骨腫瘤及骨結核引起骨性關節炎的患者;(6)凡不符合納入標準,不遵醫囑治療,無法判斷療效,資料不全影響療效評估者;(7)曾有皮膚相關疾病不宜中藥塌漬患者。

1.2 方法

(A 組)對照組:采用西醫常規治療方案,即:塞來昔布膠囊200mg bid +鹽酸氨基葡萄糖膠囊0.75gbid,治療時間為2 周。

(B 組)觀察組:用我科經驗方:馬錢子、乳香、沒藥、紅花、海桐皮、蘇木、木瓜 、路路通 、舒筋草、伸筋草、秦艽、川牛膝、獨活、當歸、冰片。本方以威靈仙為君藥,臣藥為乳香、沒藥、路路通、伸筋草、舒筋草、獨活、紅花、秦艽,冰片、當歸、蘇木、海桐皮為佐藥,川牛膝為使藥。此方中君藥為馬錢子,本品辛溫,性猛善走,通行十二經,本品善能搜筋骨建風濕、開通經絡,透達關節,是治療風濕頑痹之常用藥。《醫學衷中參西錄》:“開通經絡、透達關節,遠勝于他藥也。”臣藥:紅花辛溫,有活血通經,祛瘀止痛的作用。《本草綱目》:“止痛、散瘀,痛經。”。路路通“大能通十二經穴”,既能祛風濕,又能舒筋絡,通經脈,散瘀止痛。《嶺南采藥錄》:“治風濕流注疼痛,及癰疽腫毒”。乳香:辛苦溫,入心、肝、脾經。具有活血定痛、消腫生肌的功效。沒藥:辛苦,同具有活血定痛、消腫生肌的功效。 “《醫學衷中參西錄》:“乳香、沒藥,二藥并用,為宣通臟腑、流通經絡之要藥”。伸筋草,微苦、辛,溫,《本草拾遺》:”主人久患風痹,腳膝疼冷,皮膚不仁,氣力衰弱。舒筋草,溫;微甜;無毒,《四川中藥志》:能舒筋活血。治風濕關節痛,跌打損傷,筋骨疼痛,月經不調及腳轉筋。獨活,辛、苦,微溫,祛風除濕,通痹止痛,《本草求真》:“獨活,辛苦微溫,比之羌活,其性稍緩,凡因風干足少陰腎經,伏而不出,發為頭痛,則能善搜而治矣,以故量兩足濕痹,不能動履,非此莫痊”。佐藥:冰片,辛苦,寒,《新修本草》:“主風濕積聚”。當歸,甘辛,溫。《本草綱目》:“治頭痛,心腹諸痛,潤腸胃、筋骨、皮膚。治癰疽,排膿止痛,和血補血”。蘇木,甘、咸、平,具有活血祛瘀、消腫止痛之功效。海桐皮,祛風除濕,通絡止痛,《海藥本草》:“主腰腳不遂,頑痹、腿膝疼痛”。使藥:川牛膝性平,味苦、甘、酸。歸肝、腎經。主要功效有活血通經、補肝腎,強筋骨,利水通淋,引血下行。本品為治療膝關節諸癥常用藥物。《神農本草經》有云:“主寒濕痿痹,四肢拘攣,膝痛不可屈伸,逐血氣,傷熱火爛。”。諸藥相配,具有祛風除濕、活血化瘀、散寒止痛的作用。用白醋調制,加強其止痛效果。由我院制劑室將以上藥物按照一定比例配方,然后打成粉末狀,按每瓶40g 分裝備用。每次使用20g,每日一次,持續兩周。中藥塌漬方法:取出20g 中藥粉末,將10mL白醋加入中藥粉末中,調成糊狀。將2 張無菌紗布展開,鋪展于治療盤中,將調成糊狀的中藥放置于無菌紗布上,其上再覆蓋2 張無菌紗布。然后將其外敷于患處。治療結束后,比較兩組的臨床療效。

1.3 評價標準

臨床療效分為4 級,即:

治愈:臨床癥狀消失,膝關節功能活動恢復正常。

顯效:臨床主要癥狀消失,膝關節功能基本恢復,能參加勞動和工作。

有效:臨床主要癥狀基本消失,膝關節功能基本恢復或有明顯改善,生活不能自理轉為能自理,或者失去工作和勞動能力轉為勞動和工作能力部分恢復。

無效:與治療前相比較各方面均無改善。

總的有效率為①+②+③之和。

1.4 統計學分析

所獲取數據采用統計學軟件SPSS 20.0 處理,其中計量數據采用(±s)表示,并用t檢驗;計數數據用百分率(%),并用卡方檢驗;此外,P<0.05 表示兩組數據具有明顯差異,具有統計學意義。

2 結果

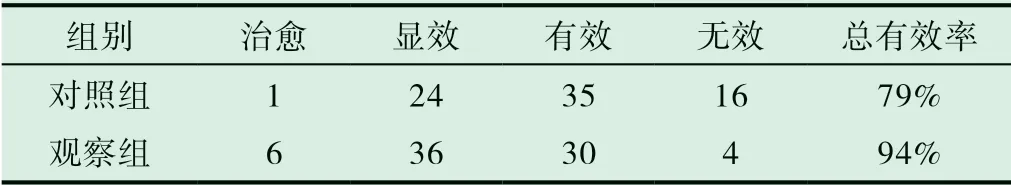

對兩組數據比較,觀察察組的總體有效率高于對照組,差異顯著,具有統計學意義,(P小于0.05)如表所示:

組別 治愈 顯效 有效 無效 總有效率對照組 1 24 35 16 79%觀察組 6 36 30 4 94%

3 討論

膝關節骨性關節炎是在老年人群中最為常見,男女均可發病。由于人群預期壽命延長,膝關節骨性關節炎發病率明顯增高,尤其在肥胖的老年人群更為常見。膝關節骨性關節炎因以“疼痛”主癥,歸屬于屬中醫學“痹證”范疇。我國歷代醫家均對該病進行了較為深入研究,《黃帝內經·痹論篇》曰:風寒濕三氣雜至,合而為痹也。其風氣勝者為行痹;寒氣勝者為痛痹;濕氣勝者為著痹也。痹者,閉也,就是閉阻不通之意。《素問·長刺節論》曰:“病在骨,骨重不可舉,骨髓酸痛,寒氣至,名曰骨痹”。膝關節骨性關節炎以“關節疼痛、活動受限和關節畸形”為主要癥狀,對患者的身體健康造成巨大影響,嚴重降低生活質量。因此,一旦診斷為膝關節骨性關節炎,應盡早對癥治療。西醫治療主要包括非甾體抗炎藥和軟骨保護藥。塞來昔布膠囊對血小板聚集功能、胃腸道功能和腎臟功能有負面影響,鹽酸氨基葡萄糖膠囊對于肝腎功能不全時也慎用。我科中藥塌漬經驗方,具有祛風除濕、活血化瘀、通絡止痛的功效,用具有散瘀止痛的白醋配制,更加強其療效。通過藥物直接作用于受累關節,從而改善局部血液循環,加快局部炎癥的消除,從而緩解臨床癥狀。傳統的西醫藥物療法,副作用大,價格昂貴,而中藥塌漬,具有使用方便、副作用小、價格低廉、操作簡單的特點。

綜上所述,中藥塌漬治療膝關節骨性關節炎具有顯著的療效,其優點眾多,能減輕病人痛苦,改善生活質量。具有良好的社會效益及經濟效益,應值得推廣。