明清臟躁醫(yī)案辨證分型規(guī)律及用藥頻數(shù)分析

董沁沁

(成都中醫(yī)藥大學,四川 成都)

0 引言

分析臟躁始見于張仲景《金匱要略.婦人雜病脈證并治篇》:”婦人臟躁,悲傷欲哭,象如神靈所作,數(shù)欠伸,甘麥大棗湯主之。”在《中醫(yī)內(nèi)科書》,講述的臟躁主要是婦人病,但是此病的病機卻有較多證型,但是總的應為臟躁是屬于虛證范疇。現(xiàn)代醫(yī)并沒有臟躁病,醫(yī)家把臟躁”歸納到情志病的范疇。對于臟躁病的研究文獻還是比較多,通過文獻以及醫(yī)案的分析,大多數(shù)還是把他歸納為是抑郁癥的一種,以圍絕經(jīng)期的婦女為多見。總的病機都離不開陰液不足,化熱化燥導致心中煩躁。

1 研究內(nèi)容

1.1 范圍參考《中國中醫(yī)古籍總目》

篩選出明清時期醫(yī)案著作。選取成都中醫(yī)藥大學圖書館進行明清時期臟躁醫(yī)案著作的檢索和查閱。根據(jù)萬方數(shù)據(jù)庫搜索檢索詞,“臟躁”,在全文區(qū)中檢索并篩查出明清臟躁病的相關文獻。

1.2 對象及方法

本次總共找到到明清臟躁醫(yī)學著作12 冊,符合研究的文獻102 例。采用頻數(shù)分析進行數(shù)據(jù)處理,主要通過表格數(shù)據(jù)分析和直方圖描述數(shù)據(jù)分布特征,采用SPSS 17.0 統(tǒng)計軟件先對所有病案中出現(xiàn)的頻數(shù)達到一定數(shù)量的證型進行頻數(shù)分析歸納,其中證型的確定均參考《中醫(yī)診斷學》[2]的相關內(nèi)容。其次再根據(jù)自身知識,以及資料查詢對所有藥物進行歸類整理,通過頻數(shù)歸納總結獲得不同藥物類型的主導作用及高頻藥物使用情況,再對藥物的四氣無味、頻數(shù)分析。

2 臟躁與五臟的關系

2.1 從102 例病臟躁中把證型與臟腑的關系分成兩表作出分析研究

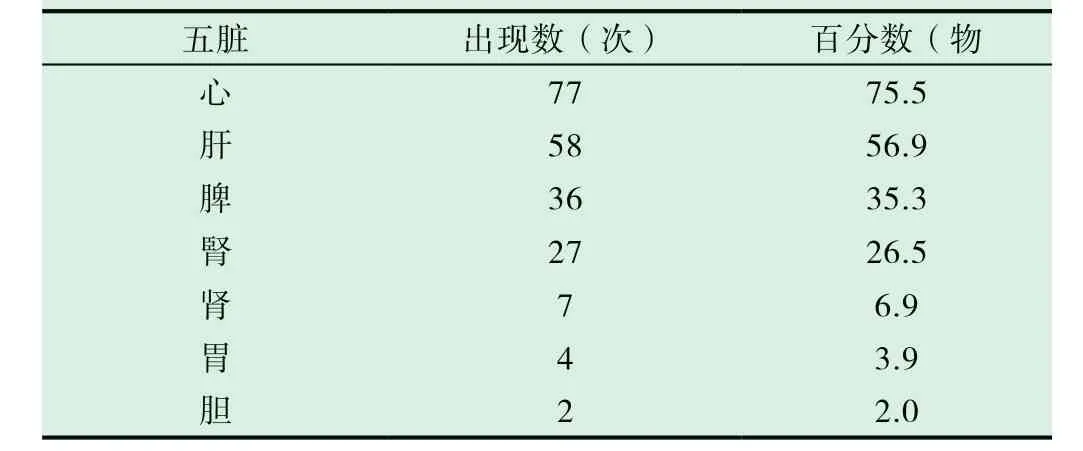

通過圖1 可見,通過在收集的醫(yī)案中與五臟的關系主要以心及肝為主,比例均過半 數(shù),分別為68.6%及54.9%,而次要者為脾及腎,比例分別為33.3%及26.5%,可以 判定為僅有一部份患者與脾腎有關,而涉及肺臟則僅有5. 9%,與胃、膽均為個別例子。

表1 臟躁與五臟的聯(lián)系分析表(N=102)

圖1

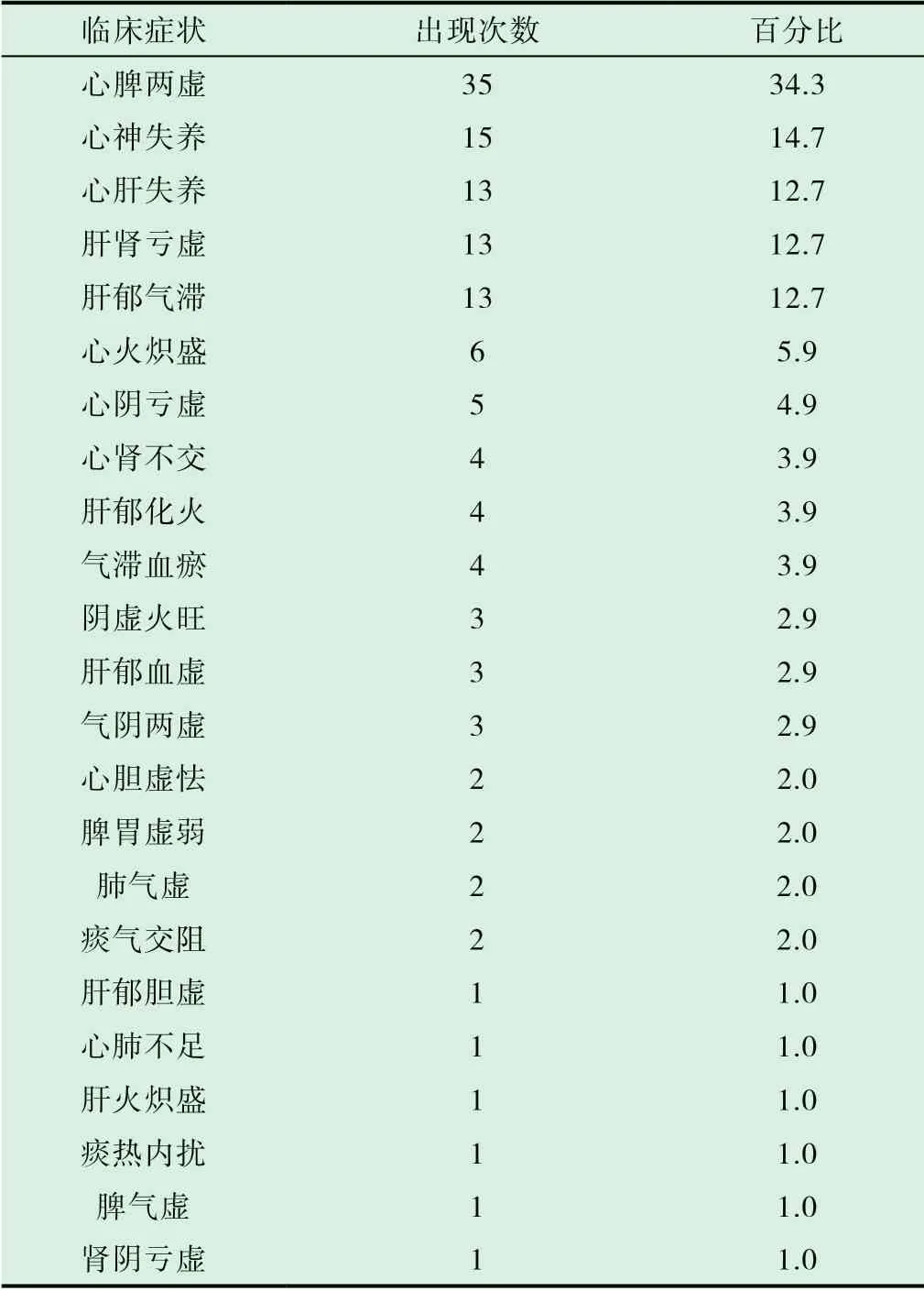

2.2 明清醫(yī)案證型分析

表2 明清醫(yī)案證型分析(N=102)

圖2

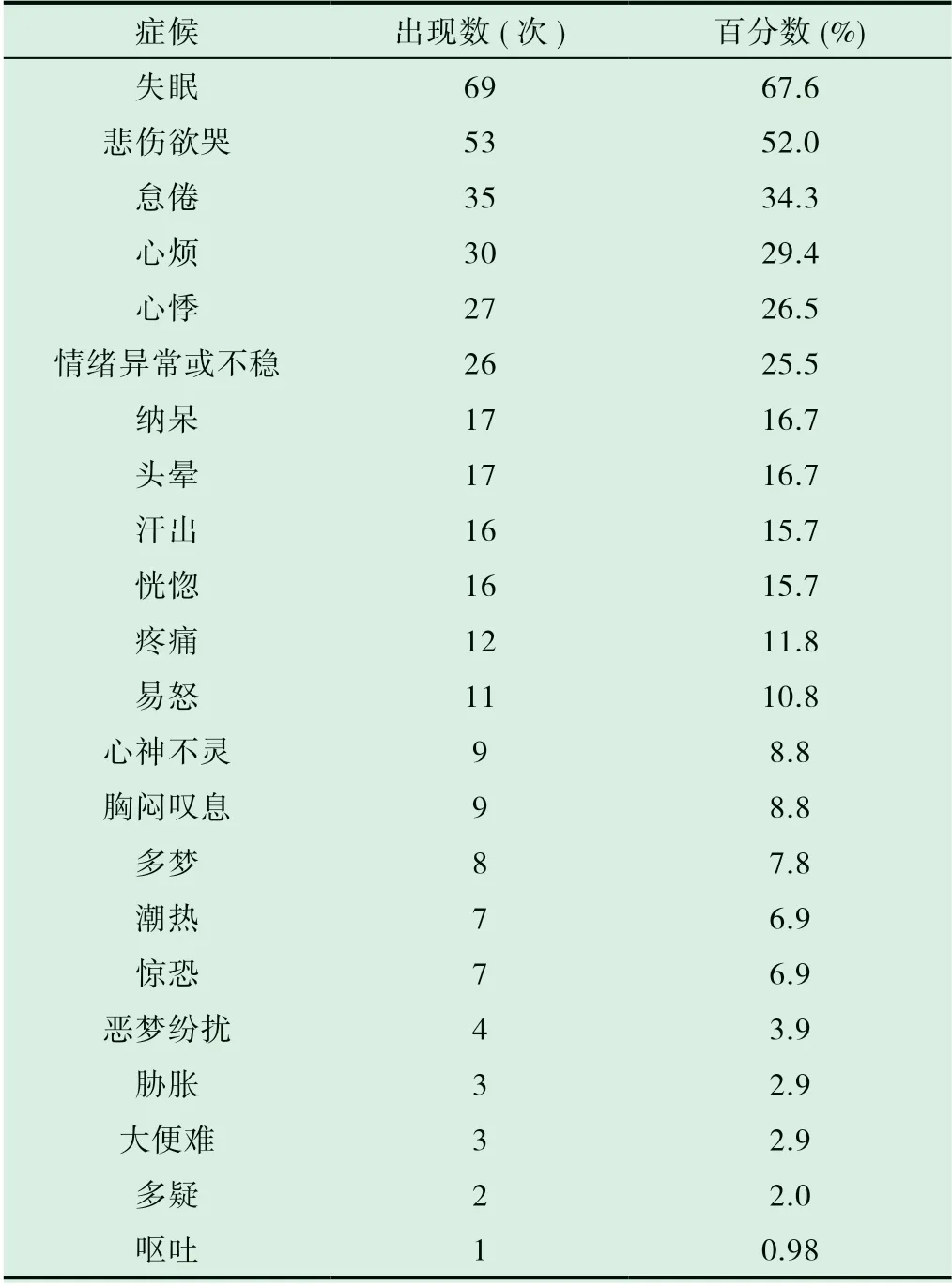

2.3 臟躁癥候分析

達52.0%亦過半數(shù),之后為怠倦(34.3%)、心煩(29.4)、心悸(26.5%)、情緒異常或不穩(wěn)(26.5%),屬于比例較多的癥候;納呆(16.7%)、頭暈(16.7%)、汗出(15.7%)、恍惚(15.7%), 屬于較少見之共同病征,再其他如疼痛(11.8%)、易怒(10.8)、心神不寧(8.8%)、胸悶嘆息(8.8%)等則可以視為個人病征。

2.4 方藥頻數(shù)分析

從102 病例所用的藥物,列出其現(xiàn)頻數(shù)達20 次以上者,從這些藥中按其性能作出分析。

表3 明清醫(yī)案癥候分析(N=102)

表4 明清醫(yī)案所用中藥分析

圖4 在102 病例中,共涉及藥物160 種,出現(xiàn)頻數(shù)高于22 次的共有16 種。出現(xiàn)頻數(shù)最多按次序為甘草(82 次)、大棗(74 次)、小麥(55 次)、酸棗仁(53 次)、白芍(48 次)、柴胡(38 次)、郁金(32 次)、龍骨(29 次)、百合(28 次)、地黃(24次)、遠志(23 次)、牡蠣(23 次)、夜交藤(22 次)、浮小麥(22次),明顯在表中甘草,小麥及大棗這3 種在使用的頻數(shù)相對比較髙,因此在治療臟躁為主要用藥。酸棗仁也是臨床常用藥,,酸棗仁在治療心煩失眠中有很好的療效,即能養(yǎng)心益肝,亦俱酸甘化陰的功效,同時白芍也具有很好的斂陰作用,具有養(yǎng)肝柔肝的作用,兩者共享能養(yǎng)心血,調(diào)肝氣作用,更大程度的彌補甘麥大棗湯治療不足,另外茯苓既有安撫神志的作用,其健脾利濕的作用對于臟躁有實邪者能有很好的驅(qū)邪扶正的作用。

2.5 方藥的作用分析

從常用的16 種中藥中,按其歸經(jīng)、四氣、五味作出累計頻數(shù)分析。

圖3 中可見癥候最多為失眠,比例達67. 6%過半數(shù),其次為;悲傷欲哭,比例

圖4 在明清時代用藥所用中藥分析頻數(shù)大于20

表5 明清時期對中藥歸經(jīng)分析

圖5 明清醫(yī)案常用中藥歸經(jīng)分析

圖5 顯示,藥物的歸經(jīng)入心的次數(shù)最多(451 次),其次為肝(302 次),歸脾胃 兩經(jīng)的頻數(shù)亦非常相近,分別是285 次及279 次。入心經(jīng)的藥物較多顯而易見臟躁與心的關系密切,肝經(jīng)藥物的用藥種類較多,顯示在臨床上的用藥較為分散,原因 是藥物中同時兼具歸脾胃兩經(jīng)。值得一提的是歸肺經(jīng)的藥物則只有兩種,分別是甘 草和百合。

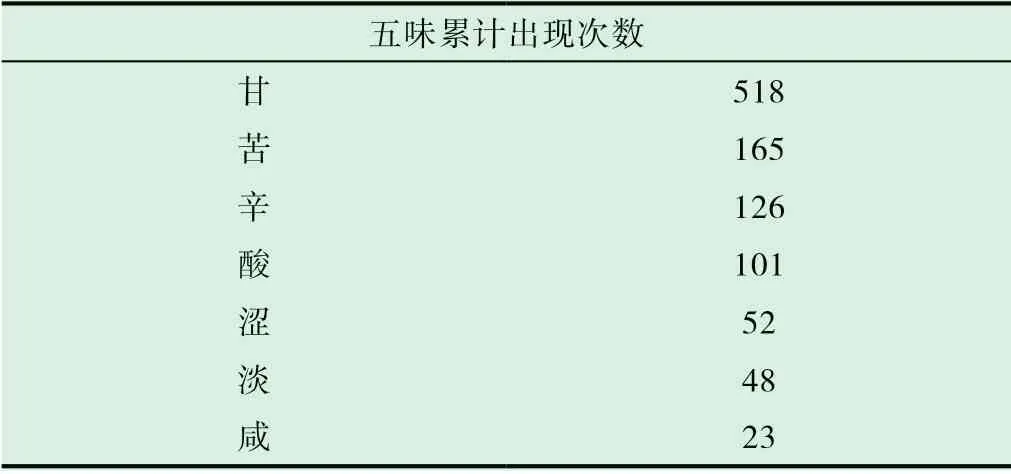

2.6 明清醫(yī)案常用中藥五味分析

圖6 顯示,甘味在16 種藥物中累計的出現(xiàn)頻數(shù)最多(518次),甘味可以補、可以緩,可以和,可以調(diào)和藥性,并且淡味在五行中附于甘,說明甘味藥物在取得良好效果中處于很大作用。其次為苦味,因苦能堅陰,再其次為辛味,因辛能走,甘味得辛能之助把藥物上載 心肺。

表6 明清醫(yī)案常用中藥五味分析

圖6 明清醫(yī)案常用中藥五味分析

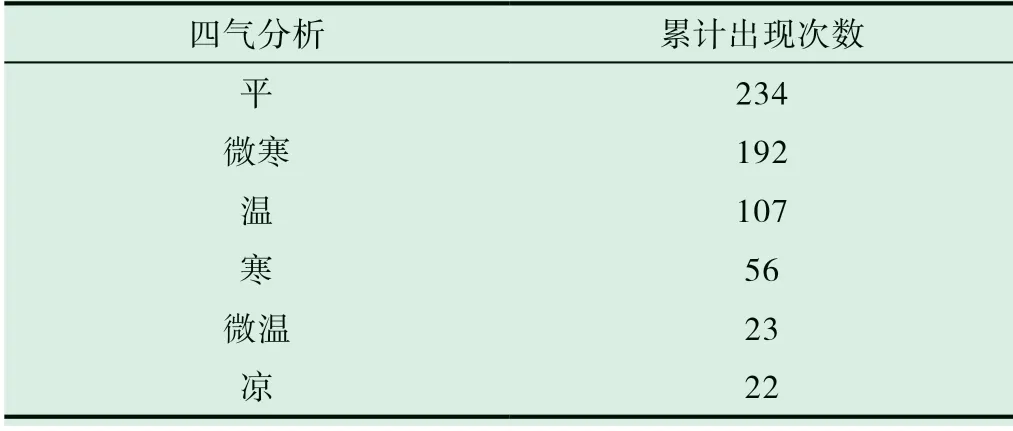

2.7 明清醫(yī)案常用中藥四氣分析

表7 明清醫(yī)案常用中藥四氣分析

圖7 明清醫(yī)案常用中藥四氣分析

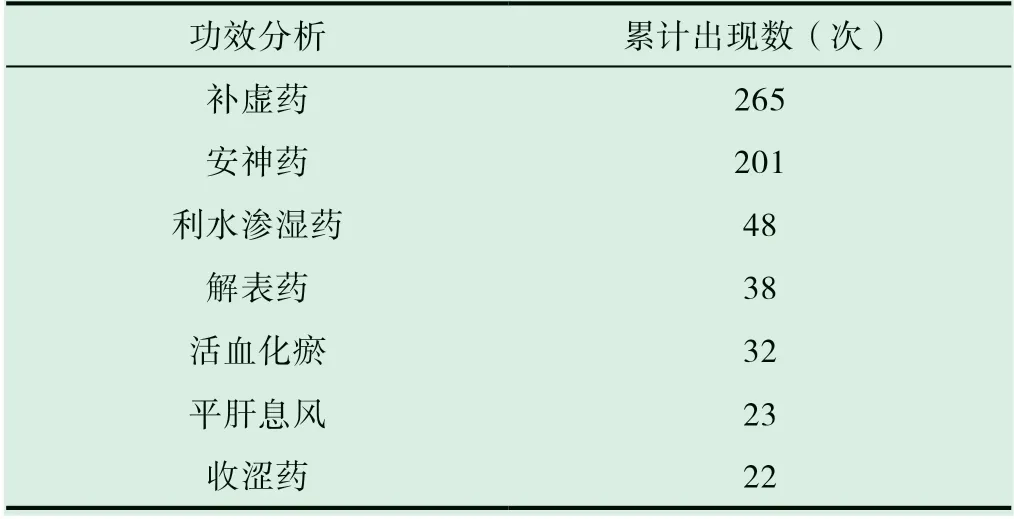

2.8 方藥的功效分析

從醫(yī)案中頻數(shù)處于前16 味的中藥中按其主治功效作出累計頻數(shù)分析。

表14 常中藥物功效分析

圖8

圖8 顯示,16 種常治療臟躁的藥物中,其中以補虛藥占大多數(shù)(265 次),其次為安神藥(201 次),補虛藥和安神藥出現(xiàn)的頻數(shù)遠較其他藥為高,顯示現(xiàn)今的臟躁仍以虛 證為主,但臨床病征以失眠為主要表現(xiàn)。

3 討論

通過對明清鼓臟躁醫(yī)案的收集,歸納及各種證型和用藥使用次數(shù)進行分析,可得出如下特點。

3.1 病變臟腑,心肝脾為要

臟躁屬婦科雜病范疇,臨床證候不同,病因病機各異。《醫(yī)宗金鑒》云:“臟,心臟也,心靜則神藏,若為七情所傷,則心不得靜,而神燥擾不寧也,故喜悲傷欲哭,是神不能主情也;象如神靈所憑,時心不能明神也。即今之失志,癲狂病也。數(shù)欠伸,喝欠也,喝欠煩悶,肝之病也,母能令子實,故證及也。本病的病因病機有多種,但是總體而言還是因為七情過度,導致相應的臟腑失調(diào),如憂思傷脾,怒氣傷肝,從而出現(xiàn)陰陽失調(diào),精液耗損,心脾兩虛,肝氣郁結等。

3.2 辨證虛實夾雜,以虛為主

16 種常治療臟躁的藥物中,其中以補虛藥占大多數(shù)(265次),其次為安神藥(201 次),補虛藥和安神藥出現(xiàn)的頻數(shù)遠較其他任何2 位或者3 味藥總合都高,表示如今的臟躁依然是虛證為主,同時在臨床病征中失眠依然為主要表現(xiàn)。

3.3 用藥補泄以補為主

藥物中用藥最多為補虛藥和利水滲濕藥,但是明顯補的藥更多,臨床上以失眠比較多見,所以以寧心安神,調(diào)整睡眠為重點。

3.4 證治對應,辨明主次

本病主要的以心脾兩虛,心神失養(yǎng),肝腎虧虛,肝郁氣滯,心火熾盛,心陰虧虛,心腎不交,肝郁化火,氣滯血瘀等證型。臨床上以失眠為主要的癥狀。臟腑病變以心肝經(jīng)為主,藥物中以甘苦辛為主,藥性多平。多用寧心安神之物。本 研究 分析 明清臟躁病醫(yī)案辨證分型及用藥規(guī)律特點,證實兩者的匹配關系,為今后臟躁病的臨床研究治療提供一些幫助 。