新型冠狀肺炎期間民眾睡眠質量與焦慮抑郁情緒、心理彈性的關系及其相關性研究

劉艷莉,鄧維婷,程淑英

(華北理工大學心理與精神衛生學院精神醫學系,河北 唐山)

0 引言

2019年末,新型冠狀肺炎(以下簡稱新冠肺炎)在我國湖北爆發,隨后蔓延到其他多個省市,該致病病毒被國際病毒分類委員會命名為SARS-Cov-2。由于人們對新冠病毒缺少免疫力,人群普遍易感。感染者主要以發熱、乏力、干咳為主要表現,嚴重者可快速進展為急性呼吸窘迫綜合征、難以糾正的低氧血癥等[1]。疫情形式嚴峻,民眾減少外出,自覺居家隔離,隨著確診和疑似人數不斷增加,疫情對民眾身心健康造成的影響也逐漸彰顯。秦邦輝等人研究表明,疫情的爆發是一種強烈的應激源,民眾經歷類似新冠肺炎的突發公共事件時,容易產生焦慮、恐慌等情緒[2],甚至產生睡眠障礙。魏華等人研究表明,對于不同的心理健康問題,采取針對性的心理危機干預,有助于減輕疫情帶來的各種心理問題。心理彈性,又稱心理韌性,Kim Foster 等人總結前人研究成果指出,提高心理復原力,可提高自我應對效能和調節情緒的能力[4]。本調查研究旨在了解民眾在新冠肺炎疫情下焦慮、抑郁、睡眠質量以及民眾心理彈性四方面心理狀況,為民眾心理干預提供理論依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

研究對象為全國疫情非重災區(湖北)的普通民眾,采用微信邀請用戶在線答題的方式,收集問卷280 份,有效問卷256 份,有效率為91.4%。本研究調查樣本中男性占比46.9%,女性占比56.1%,年齡在20-60 歲,以 20-40 為主,占比77%,其中醫學相關職業為15 人占比5.9%。

1.2 研究工具

1.2.1 焦慮自評量表(SAS)

采用zung 1971年編制的焦慮自評量表[5],該量表包含20 個項目,其中第5、9、13、17、19 為反向評分項目,該量表由被測者自評,以中國常模為基準,取50 分為基準,小于50 分為正常,50-60 分為輕度焦慮,60-70 為中度焦慮,70 分以上為重度焦慮。

1.2.2 抑郁自評量表(SDS)采用zung 1965年編制的抑郁自評量表[6],包含20 個項目,有10 項(第2、5、6、11、12、14、16、17、18 和20)為反序計分,將所有項目分數相加除以80 即得抑郁嚴重程度指數得分,指數越高,則抑郁程度越高,0.50 以下者為正常;0.50-0.59 為輕度抑郁;0.60-0.69 為中度抑郁;0.70 以上為重度抑郁。

1.2.3 心理彈性量表(CD-RISC)由Connor 和Davidson 編制[7],用于評估心理彈性,該量表包含25 個項目,采用里克特氏5 點量表評定法,其中包含5 個維度,分別為:F1、F2、 F3、 F4、 F5。該量表評測標準為,將各項得分相加,分數越高著表明其心理彈性力越高。

1.2.4 匹茲堡睡眠質量指數量表(PSQI)PSQI 量表是由匹茲堡大學精神科醫生Buysse 博士編制, 主要用于評定被測試者近一個月的睡眠質量,不但適用于睡眠障礙患者和精神障礙患者的睡眠質量評價, 也適用于一般人群的睡眠,該量表經劉賢臣等[8]修訂, 具有較好的信效度。其中有18 個條目組成的7 因子,分別為:主觀睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、睡眠效率、睡眠障礙、催眠藥物和日間功能障礙。該量表評測標準為各因子得分的總和,PSQI 總分為0-21 分,得分越高,表示睡眠質量越差。PSQI ≥8 作為判斷是否存在睡眠質量問題的標準,各因子以該PSQI>1 分作為判斷該成分失常標準。

1.3 統計方法

采用SPSS 24.0 軟件進行統計數據錄入并分析,定量資料采用描述性分析,采取中位數及上下四分位數表示;等級資料采取非參數檢驗;采取Spearman 相關性分析,除特別說明外P<0.05 有統計學意義。

2 結果

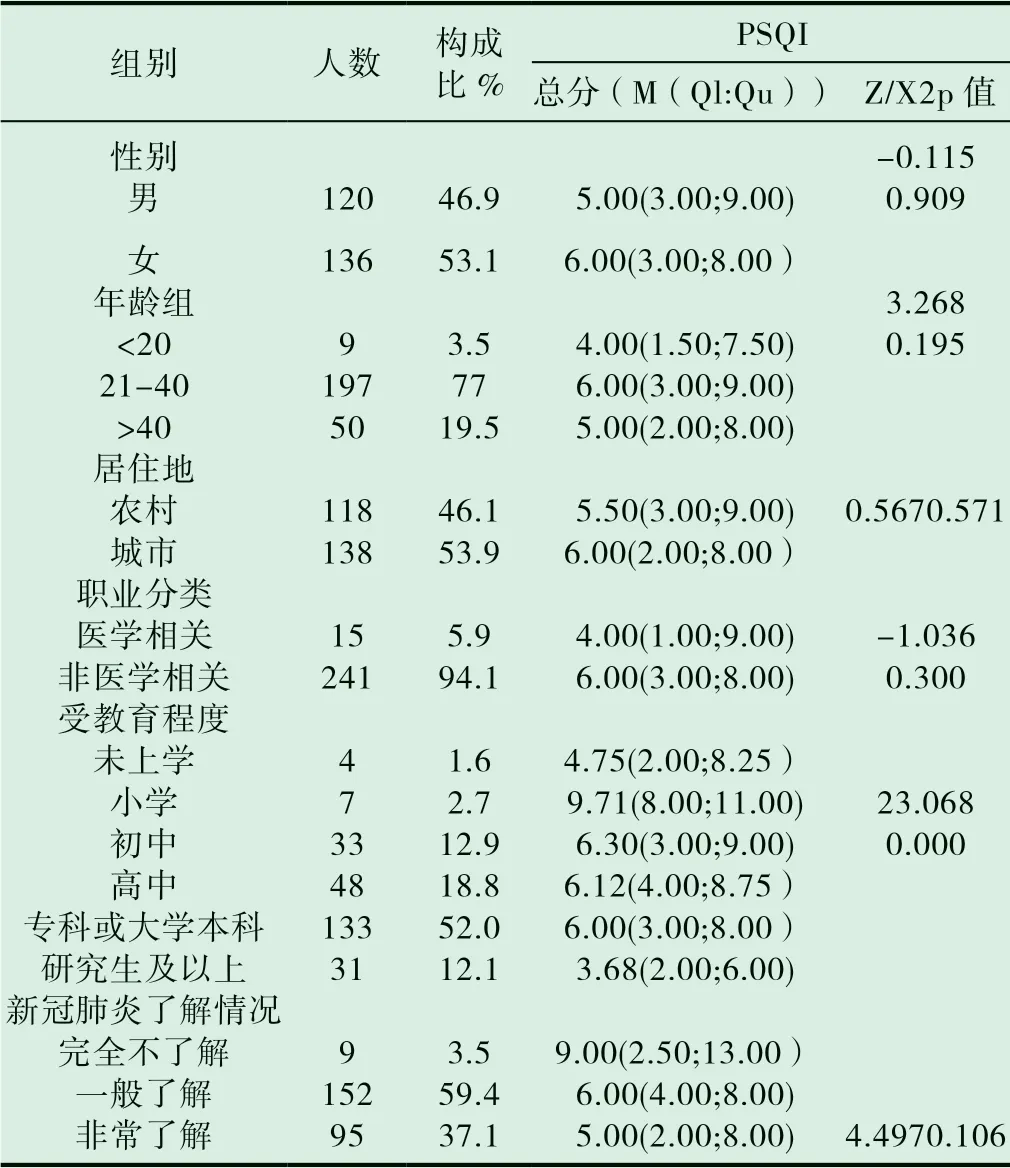

2.1 不同群體的PSQI 比較

研究結果顯示,受教育程度分布水平為未上學、小學、初中、高中、專科或大學本科、研究生及以上,采用非參數檢驗,結果表明,不同的受教育程度,PSQI 總分得分存在顯著差異(P<0.05),具體見表1。

表1 不同人口特征的睡眠質量指數

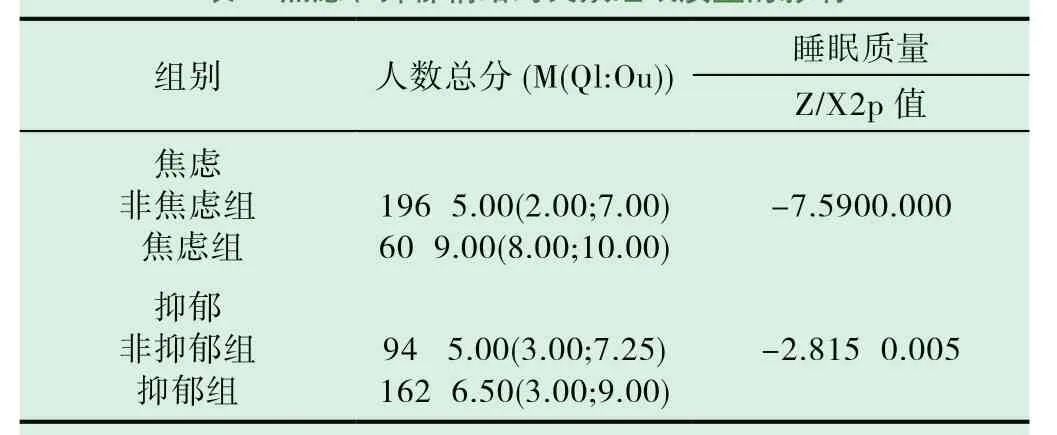

2.2 民眾的睡眠質量和焦慮、抑郁的關系

根據評分標準,將調查人員分為焦慮組和非焦慮組、抑郁組和非抑郁組,采用Mann-Whitney U 檢驗,結果表明,焦慮組和非焦慮組的睡眠質量存在顯著差異(P<0.05),即焦慮組比非焦慮組PSQI 得分高,睡眠質量較差;抑郁組和非抑郁組的睡眠質量存在顯著差異(P<0.05),即抑郁組比非抑郁組PSQI得分高,睡眠質量較差。具體見表2。

表2 焦慮、抑郁情緒對民眾睡眠質量的影響

2.3 民眾的睡眠質量基本情況

根據評分標準,得出各因子的PSQI 得分與正常成人分值比較,結果顯示除外主觀睡眠質量和日間功能障礙,疫情期間各因子PSQI 得分均與正常成人有顯著差異,且入睡時間和睡眠障礙的PSQI>1,提示睡眠失常,失常比例分別為57%和39.5%。見表3。

表3 民眾的PSQI 各因子分值與正常成人[15]分值

2.4 民眾PSQI 各因子與焦慮、抑郁、心理彈性的相關性分析

本研究結果顯示,民眾的SAS 得分情況和PSQI 總分呈中等程度正相關(P<0.01),相關系數為0.527;SDS 得分與PSQI總分呈正相關;心理彈性量表得分與PSQI 得分呈負相關。除外睡眠效率外,SAS 得分與其他因子得分呈正相關;除主觀睡眠質量、睡眠時間和睡眠效率外,SDS 得分和其他因子PSQI得分呈正相關;除外入睡時間、睡眠時間和睡眠效率,心理彈性得分和其他各因子PSQI 得分呈負相關。見表4。

表4 民眾PSQI 各因子與焦慮、抑郁、心理彈性的相關性分析

3 討論

3.1 民眾的睡眠質量分析

本研究調查顯示,從事醫護相關工作的15 人中有4 人存在睡眠質量問題吧,占比26.7%非醫護相關的241 人有87 人存在睡眠質量問題,占比36.1%。與農秋香等人的研究有不同,其研究表明75%的精神病院一線護士的睡眠質量存在問題[9]。造成此現象的原因可能是面向的研究對象不同。據統計結果顯示,不同的受教育程度,疫情居家隔離期間,PSQI 得分存在顯著差異。洪霞等[10]66 人的研究也提出不同受教育程度的老年人睡眠質量有差異。結合本研究,不同性格的人,心理承受度、心理調節能力不同,因此在疫情居家隔離期間對于疫情的接受度、情緒的調節程度也不同。既往研究表明面對突發的公共衛生事件,心理恐慌等情緒會嚴重損害民眾的安全感[11],在疫情期間適度關注疫情和正確認識并且接受自己的情緒,可以改善在居家隔離期間出現的睡眠質量不佳的問題[12]。

本研究調查顯示,在此次新冠肺炎疫情民眾居家隔離期間,民眾中有91 人睡眠質量有問題,占比35.5%,165 人無睡眠質量問題,占比64.5%。民眾在入睡時間和睡眠障礙兩方面失常,失常比例分別為57%和39.5%。并且疫情期間,除外主觀睡眠質量和日間功能障礙外,民眾各因子PSQI 得分均顯著高于正常成人。[14]疫情期間家庭成員大多居家隔離,家庭摩擦的機會增加、家庭氛圍、疫情的形勢等均可影響民眾的情緒。結合既往研究,情緒的穩定有益于睡眠質量的改善[12]199,陶永等[13]關于軍隊醫療隊員抗埃博拉病毒的睡眠和心理應激調查證實了心理干預可以改善睡眠障礙者的睡眠質量,因此對于疫情期間無法自己調節的睡眠問題要及時尋找專業的人員,積極進行疏導,必要時進行心理干預。

3.2 焦慮和抑郁情緒對于民眾睡眠質量的影響

本研究調查顯示,焦慮組和非焦慮組、抑郁組和非抑郁組關于睡眠質量的Mann-Whitney U 檢驗有統計學意義(P<0.05),即焦慮組和非焦慮組在睡眠質量上存在差異;抑郁組和非抑郁組在睡眠質量上也存在差異,即存在焦慮、抑郁情緒的民眾,PSQI 得分比非焦慮和抑郁民眾高,睡眠質量較差。相關研究表明,如果正常人群的睡眠質量得到改善,焦慮和抑郁情緒會得到有效改善[15]。湯葉舟等人[16]的研究發現,睡眠時間對于焦慮和抑郁障礙影響更甚。因此在疫情期間,疫情期間民眾要養成良好的作息時間,合理安排睡眠時間,避免過長或過短,研究表明睡眠時間過長或過短都是導致抑郁發作的危險因素[17]。陳宏等人的研究[20]表明新冠肺炎期間,生活干預可改善隔離造成的焦慮和抑郁情緒,必要時民眾可以進行睡眠障礙的干預,還可以起到緩解焦慮抑郁情緒的作用。

3.3 PSQI 各因子和焦慮、抑郁情緒和心理彈性的相關性

本研究調查表明,PSQI 得分總分和焦慮呈中等強度正相關(r=0.527,P<0.01)、PSQI 總分與抑郁呈正相關(P<0.01),與心理彈性呈負相關(P<0.01)。 除外睡眠效率外,SAS 得分與其他因子得分呈正相關;除主觀睡眠質量、睡眠時間和睡眠效率外,SDS 得分和其他因子PSQI 得分呈正相關;除外入睡時間、睡眠時間和睡眠效率,心理彈性得分和其他各因子PSQI得分呈負相關。說明焦慮、抑郁得分越高,PSQI 總分也越高,睡眠質量越差;心理彈性得分越低,PSQI 總分越高,即心理彈性對于睡眠質量起保護性作用。本研究與常麗萍的研究[18]和徐璐璐的研究[19]一致。有研究表明[16],不同的焦慮程度和睡眠質量的相關性不同,且焦慮程度較輕的患者其睡眠質量與焦慮程度的相關性反而更強。因此疫情期間,對于焦慮程度較輕的患者盡早進行干預,睡眠質量改善可能更大。有研究表明,當焦慮分為狀態焦慮和特質焦慮時,狀態焦慮和特質焦慮也與睡眠質量的多項因子存在相關性[10]。本文因樣本局限性未對焦慮、抑郁和睡眠質量間的因果關系進行研究。

4 結語

新冠肺炎作為急性傳染性呼吸道疾病呈全球大流行趨勢,盡管國內的疫情趨于穩定,但仍有部分地區有散發甚至聚集性疫情出現,另外國外的疫情仍是愈演愈烈,疫情持續時間較2003年非典之長,并且并沒有因為氣溫升高使疾病傳播減慢。面對這種“內防擴散、外防輸入”,疫情形勢仍然嚴峻、不容松懈的局面,民眾的神經始終是繃緊的,從而使民眾的睡眠、情緒出現問題。本研究調查表明,在疫情居家隔離期間,35.5%民眾的睡眠質量存在問題。民眾在入睡時間和睡眠障礙兩方面失常,失常比例分別為57%和39.5%。并且疫情期間,除外主觀睡眠質量和日間功能障礙,民眾各因子PSQI 得分均高于正常成人。同時,焦慮、抑郁情緒均對睡眠質量存在顯著影響,且焦慮、抑郁和心理彈性和睡眠質量存在相關性,焦慮水平越高、睡眠質量越差;抑郁水平越高,睡眠質量越差;心理彈性越高,睡眠質量越好。本文研究結論可為民眾進行心理干預提供理論依據。由于條件限制,本文也存在一定的不足,比如研究人群年齡大多在20-40 歲,缺少對疫情較重地區、一線醫護人員和新冠肺炎確診和疑似患者的睡眠質量調查,也缺少民眾疫情關注度、生活習慣對睡眠質量的影響,且本次研究未就焦慮、抑郁和睡眠質量間的因果關系進行研究,希望在今后的研究中將該問題完善。